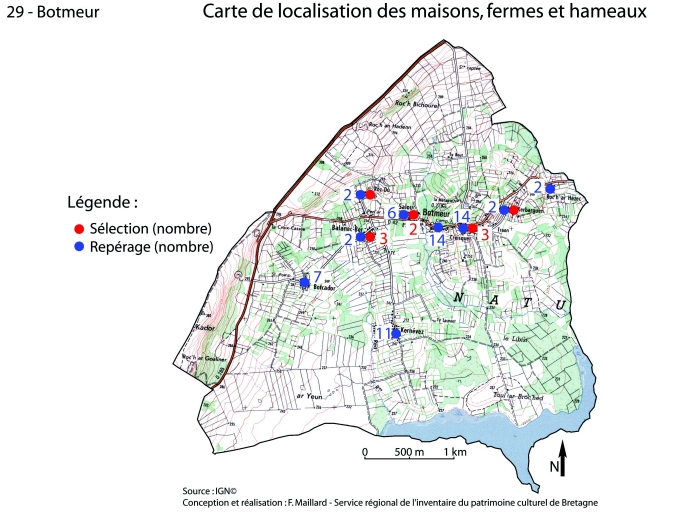

L'enquête de terrain a été réalisée en 2007 par deux chercheurs, en intégrant quelques éléments recueillis en 1969 lors d'un pré-inventaire succinct et partiel. Ce dossier collectif vise deux objectifs : appréhender une "famille" d'édifices représentés en grand nombre et dégager les caractères communs ou spécifiques à cette famille. Réflétant une sélection raisonnée sous forme d'échantillonnage, certains éléments, jugés représentatifs et pas (ou peu) dénaturés, ont été traités en dossiers individuels. Environ 70 édifices ont été repérés sur un total de 172 immeubles (chiffres INSEE de 1999), soit environ 41% du bâti. Au sein de ce corpus, 18 édifices ou hameaux entiers ont fait l'objet d'un dossier individuel alors que 60, simplement repérés, ont été systématiquement illustrés, soit dans un dossier "village" soit à la suite de ces observations générales. Au sein de certains hameaux (ou villages), entités spatiales ou historiques cohérentes et significatives, plusieurs édifices ou ensembles d'édifices ont pu être retenus. La synthèse qui suit concerne uniquement l'habitat rural proprement dit, c'est à dire les maisons et les fermes isolées ou situées en hameaux ainsi que des hameaux entiers lorsque aucun élément ne méritait, à cause des remaniements successifs, un traitement spécifique. HISTORIQUE Il n'existe pas de logis antérieur au 17e siècle. Seul un vestige de maison au village de Kernévez conserve une fenêtre du 16e siècle à linteau en accolade, sans doute un remploi. Aucune date du 17e siècle n'a été relevée, pourtant il existe quelques constructions de cette période mais celle-ci est peu datante comme sur la commune voisine de La Feuillée. Le chronogramme le plus ancien (1720) est relevé sur une ferme à Balanec Ber. Le 18e siècle est peu datant, avec seulement deux dates relevées, trois si l'on compte un bâtiment disparu depuis 1969. La liste des chronogrammes augmente à partir du début du 19e siècle, en lien avec la hausse des constructions qui s'opère à cette époque. Mais c'est surtout dans la seconde moitié du 19e siècle que la liste des dates s'allonge : 37 % des 29 dates relevées sur les logis ou leurs dépendances, appartiennent à la période 1850-1900. C'est l'époque du renouveau agricole, qui connaîtra son apogée avant la Grande Guerre. Dix dates de la première moitié du 20e siècle sont relevées (jusqu'en 1931), sur des logis pour l'essentiel issus de modèles répétitifs. Au bourg, les logis antérieurs au 19e siècle sont inexistants. Les logements ont été renouvellés dès 1850, date de création de la commune, à partir d'un noyau existant de quelques fermes du début du 19e siècle.

- inventaire topographique, Botmeur

Dossier non géolocalisé

-

Dénominationsmaison, ferme, écart

-

Aires d'étudesParc Naturel Régional d'Armorique

-

Adresse

- Commune : Botmeur

-

Période(s)

- Principale : 17e siècle

- Principale : 18e siècle

- Principale : 19e siècle

- Principale : 1ère moitié 20e siècle

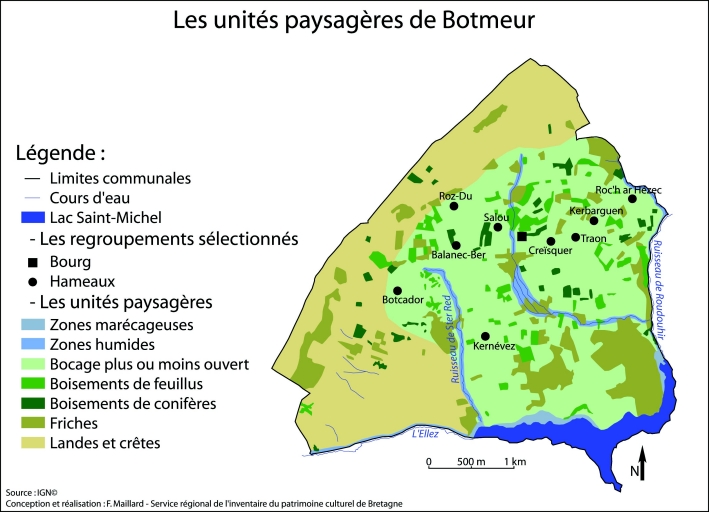

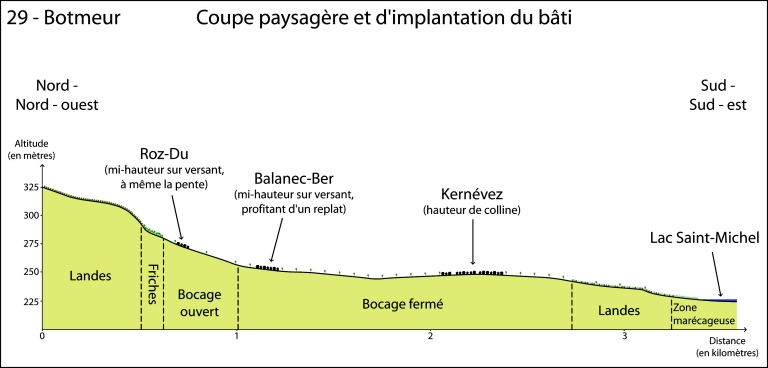

SITUATION ET COMPOSITION D'ENSEMBLE Comme sur les autres communes situées au sud des Monts d'Arrée, la pauvreté du sol explique la présence d'un habitat dispersé, rassemblé en hameaux appelés "villages" dont la densité varie entre une huitaine et une bonne vingtaine de feux. Les fermes isolées sont très rares (Ty Bout, Ty Laurent) et correspondent à un habitat pauvre de lande. La partie montagneuse au nord de Botmeur n'est pas habitée ainsi que la partie sud occupée par le marais (Ar Yeun) et la lande. Les hameaux sont pour la plupart regroupés au centre de la commune, à moins d´un kilomètre les uns des autres, le long d'une ligne formée par la route départementale. Seuls les hameaux de Kernévez et de Botcador sont un peu isolés par rapport aux autres. La comparaison entre le cadastre napoléonien (1836) et le cadastre actuel montre une pérennité dans la stucture des hameaux et ce malgré les modifications successives apportées au cours des générations. Des édicules à usage communautaire, liés aux nécessités de la vie domestique sont construits à l'entrée ou au centre du hameau. C'est le cas des lavoirs (Botcador, Traon, Botmeur, Balanec-Ber, Kerbarguen), des puits communs (Botcador, Roc'h ar Hézec, Creïsquer, Traon) et des fours à pain dont il subsiste peu d'exemples. Chaque hameau adopte sa propre configuration : en alignement le long du chemin (Kernévez), relativement structuré autour d'un espace central (Botcador, Roc'h ar Hézec, Kerbarguen, Balanec-Ber), plus informel, en paquet (Creisquer, Salou). Si la majorité des habitations est orientée au sud ou à l'est afin d´offrir un maximum d´ensoleillement dans un pays humide et venteux, il n'en reste pas moins que l'orientation d'un certain nombre d'entre elles est commandée par la voie ou l´aire commune : à l'ouest et même au nord. Pour cette raison, l´implantation des habitations, au sein des écarts, semble souvent anarchique. MATERIAUX ET MISE EN OEUVRE Les matériaux du gros oeuvre reflètent l´hétérogénéité du sous-sol formé de granite, de schiste et de grès quartzite dit grès armoricain.Toutes les fermes et maisons antérieures au 20e siècle sont construites avec le granite d'extraction locale souvent associé à du grès quartzite et à du schiste, intégré dans la maçonnerie sous forme de moellons et de minces lames. Jusqu'au milieu du 19e siècle, les façades sont en moellons de granite de diverses dimensions, les entourages des baies et les chaînages d'angle sont réalisés en pierre de taille dans le même granite. On trouve également des linteaux de porte et de fenêtre en schiste, notamment sur les étables ou les bâtiments secondaires. Au dessus de quelques linteaux de fenêtres, des larmiers de schiste sont insérés dans la maçonnerie. Les moellons sont irréguliers, sauf sur certaines maisons des 17e et 18e siècles où ils sont régulièrement assisés. A Balanec-Ber, une ferme remarquable datée 1720 conserve une façade en pierre de taille. A partir du milieu du 19e siècle, les moellons de granite utilisés dans la mise en oeuvre sont plus petits et les entourages des baies sont en granite gris clair du Huelgoat. A la fin du 19e siècle et dans le premier quart du 20e siècle, les façades en petits moellons irréguliers sont faites pour être enduites et chaulées afin de mettre en valeur les encadrements des baies et les chaînages d'angle en pierre de taille. Ces enduits sont remplacés plus tard par du ciment. Au bourg, les maisons à caractère urbain étaient enduites dans leur grande majorité. Aujourd´hui, les toitures sont majoritairement en ardoise. Celle-ci a remplacé les couvertures en chaume de paille de seigle généralisées dans les fermes jusqu´au début du 19e siècle. A partir de cette époque et jusque dans les années 1960, les schistes des Monts d'Arrée ont été exploités pour les couvertures des maisons et des fermes. Ceux-ci se débitent en dalles épaisses qui nécéssitent une pause spécifique dite à pureau décroissant (la dimension des ardoises diminue entre la partie inférieure du versant et le faîtage). Le poids de ce materiau réclame une charpente particulièrement solide. La majorité des toitures sont à longs pans et pignons couverts. La pente du toit n´est pas retroussée par des coyaux. Les carrières artisanales déclinent dans les années 1960 et l'ardoise de montagne est remplacée par l'ardoise d'Angers et de Trélazé, moins chère et plus facile à mettre en oeuvre mais qui, à son tour, a été éclipsée par les ardoises provenant d'Espagne. Avec la disparition d'une grande partie des carrières de schiste des Monts d'Arrée se pose le problème du maintien et de la restauration de ces toitures qui font partie intégrante de l'identité du patrimoine local. Le schiste débité en grandes plaques était aussi utilisé pour divers aménagements extérieurs : auvents posés sur des consoles en schsite au-dessus des portes d'entrée, dalle de schiste disposée verticalement au droit de la porte pour servir de coupe-vent (Salou), dalles disposées devant la porte d'un pignon ouest (au bourg). Ces schiste sont également utilisés comme palis pour les murs d'une soue à Balanec-Ber ou la clôture d'une parcelle dans le bourg. Le décor est quasiment inexistant ; la pierre ne se prête pas au décor sculpté comme dans d'autres régions de Bretagne. C'est davantage la diversité et la multiplication des volumes par le jeu des avancées et des ajouts successifs qui contribuent à animer le bâti. STRUCTURES ET TYPOLOGIES On peut établir deux catégories d´habitat : - l'«habitat mixte », caractérisé par la cohabitation des hommes et du bétail sous le même toit ; - l'«habitat à seul usage d'habitation », défini par l'absence de cohabitation entre hommes et animaux. Si la première catégorie domine pour les périodes anciennes (17e, 18e et début 19e siècle), la seconde est mieux représentée pour la deuxième moitié du 19e et le début du 20e siècle. Les principaux types observés sur la commune sont classés dans l'une ou l'autre de ces deux grandes catégories, et sont présentés avec le nombre des repérages et des sélections qui s'y rattachent. Quand un exemple présente des caractéristiques communes à deux types architecturaux, il est noté deux fois. Les maisons à avancée, spécifiques au nord-ouest de la Bretagne, sont traitées à part car l'avancée est un élément architectural que l'on trouve aussi bien sur un habitat mixte que sur un habitat à seul usage d'habitation. Les maisons à avancée (16 repérées/ 5 sélections) Les avancées (apoteiz en langue bretonne) sont caractéristiques de la partie nord-ouest de la Bretagne dans une zone qui comprend le Léon, le nord de la Cornouaille et l'ouest du Trégor. Il s'agit d'une partie du logis construite en avancée pour y placer la table et les bancs. On trouve ces avancées aussi bien sur l'habitat mixte que sur l'habitat à seul usage d'habitation. Botmeur est largement concerné par cette particularité archictecturale où les maisons à avancée représente 23 % des maisons rurales recensées en 2007 sur la commune. Encore ce pourcentage ne tient-il pas compte des spécimens trop remaniés ou ruinés. Avec les maisons à avancées qui existaient encore lors de l'enquête de 1969, ce chiffre montait à 36 %. Les maisons à avancée sont construites entre le 17e siècle (cf. Creisquer) et la fin du 19e siècle (cf. Roz-Du, 1872). Plusieurs variantes existent : en rez-de-chaussée, à comble à surcroît, profondes ou peu profondes, les avancées sont le plus souvent couvertes en appentis mais certaines présentent des pignons. A la différence du nord des Monts d'Arrée, Il s'agit de maisons aux volumes modestes, sans étage. La ferme du Roz-Du constitue, à ce titre, une exception. Pour des raisons évidentes d'ensoleillement, l'avancée est toujours construite au sud, parfois à l'est. Si donc, la façade principale d'une maison se trouve orientée sur la rue, au nord ou à l'ouest (cf. Botmeur, Kernévez) l'avancée est construite sur la façade postérieure. La présence d'une porte dans l'avancée constitue une autre variante comme au Creisquer ou à Balanec-Ber. Une seconde avancée en appentis est parfois rajoutée contre la façade pour abriter une étable ou une soue, la porte d'entrée est alors encadrée par deux avancées dont les fonctions sont nettement différenciées. I. L'habitat mixte Cette catégorie d´habitat regroupe les logis dits à fonctions multiples dont la caractéristique est d´intégrer dans un même volume les fonctions d´habitation et d´exploitation (le logis, l´étable et le grenier). Majoritaire aux 17e, 18e et début 19e siècles, elle perdure jusqu'à la fin du 19e siècle. C´est une cohabitation naturelle à l´époque qui n´est pas la conséquence d´une situation de dénuement mais d´un mode de vie admis par tous. Cette pratique est d´ailleurs répandue dans toute l´Europe là où domine la polyculture-élevage : elle permet une surveillance rapprochée des bêtes et un surcroît de chaleur. Le type le plus simple dit logis-étable connaît des extensions en longueur et en hauteur qui génère des variantes. Les logis-étable (20 repérages/4 sélections) Type dominant sous l'Ancien Régime et durant la première moitié du 19e siècle, le logis-étable perdure jusque dans les années 1880. Il représente 28,5 % des maisons rurales recensées en 2007 sur la commune (41, 5 % lors de l'enquête réalisée en 1969). Comme son nom l'indique, le logis-étable associe salle et étable sous le même toit, surmontées d´un grenier. L´accès peut se faire par une porte unique en façade, centrée ou légèrement décalée côté étable. Hommes et animaux empruntent alors la même entrée (cf. Balanec-Ber, 1864). La présence d'une cloison en planches pour séparer bêtes et gens comme au Creisquer (logis-étable daté 1856) est loin d'être systématique. Il est rare qu'un mur de refend sépare les deux unités. L´apparition d´accès séparés au logement et à l´étable constitue une variante, cette solution différenciant ainsi plus clairement les fonctions agricoles et résidentielles. La porte de l'étable est parfois percée sur le mur postérieur. La taille des logis-étable varie sensiblement d´un exemple à l´autre en fonction de l´importance de l´élevage qui reflète la vraie richesse de la ferme. Ainsi, certains exemples présentent un plan massé où l'étable ne peut accueillir qu'une ou deux bêtes (cf. Botcador, Creisquer) tandis que d'autres fermes ont un plan nettement plus allongé. C´est la présence d´une cheminée qui permet, le plus souvent, de distinguer l´étable du logis, la partie chauffée étant réservée aux hommes. D'autres détails de construction permettent de différencier le logis : enduit intérieur à la chaux, saloir et placard mural, niches, tandis qu'un simple jour éclaire l'étable. Au milieu du 19e siècle, certains logis-étable prennent l'apparence d'une maison dans un soucis évident de modernité et d'ostentation : au Creisquer, la façade symétrique d'un logis-étable datée 1856 dissimule la fonction des espaces intérieurs. Même phénomène à Botcador sur un exemple daté 1853 où la façade ordonnancée et la présence de deux souches de cheminée laisse à penser que nous sommes en présence d'un logis double à étage alors qu'il s'agit d'un ancien logis-étable à deux portes surmonté d'un étage carré à usage mixte chambre/grenier. La présence d'une avancée sur le logis-étable constitue une autre variante. Neuf spécimens ont été repérés sur la commune, construits entre le 17e siècle et 1837. Beaucoup ont aujourd'hui disparu : les photos réalisées en 1969 au cours d'un premier inventaire sont là pour en témoigner. L'apparence de ces logis-étable à avancée diffère sensiblement d'un exemple à l'autre suivant la forme, la profondeur et la hauteur de l'avancée, la présence ou non d'une porte dans cette avancée. Les logis à seul usage d´habitation Logis et parties agricoles s´individualisent les uns par rapport aux autres. Cette organisation de l´espace entraîne la séparation des fonctions d´habitation et d´exploitation qui ne sont plus réunies sous le même toit. Logis à pièce unique de plan massé (10 repérages/ 2 sélections) Le logis est minimal, à pièce unique, parfois surmonté d'un grenier. Le plan du logis est massé, proche du carré, éclairé par une fenêtre unique. La présence d'un comble à surcroît à usage de grenier n'est pas systématique, certains exemples sont en rez-de-chaussée (Kerbarguen, 1858). Ces logis modestes sont souvent intégrés dans un alignement de plusieurs autres unités d'habitation ou associés comme logis secondaire à une autre maison. Ils abritaient une population d'ouvriers agricoles, d'artisans et de tâcherons. Lorsqu'une étable est construite en alignement ou à proximité, il s'agit d'une petite ferme. Les logis de plan massé à une pièce par étage (3 repérages) La salle, de plan plus ou moins massé, est surmontée d'une chambre à feu. Les trois exemples repérés sur la commune ne datent que de la fin du 19e siècle ou du tout début du 20e siècle (Salou daté 1900). Ces logis sont construits dans le prolongement d'une maison plus ancienne auquelle ils s'adossent. Les logis à deux pièces symétriques (9 repérages) Il se caractérise par un rez-de-chaussée de plan plus ou moins allongé avec porte centrale flanquée de deux fenêtres, le plus souvent symétriques. Les exemples repérés sont tardifs, essentiellement de la fin du 19e siècle et surtout du début du 20e siècle, autour des années 1920. A l´intérieur, un couloir délimité par deux cloisons, dans l´axe de la porte d´entrée, dessert deux pièces : salle commune et pièce à usage mixte cellier/chambre, qui souvent ne possède pas de cheminée. Une simple cloison de bois peut séparer aussi les deux pièces du rez-de-chaussée. La présence d'un comble à surcroît n'est pas systématique, certains exemples sont en rez-de-chaussée, d'autres, inspirés de modèles urbains, présentent un étage en surcroît habitable percé de trois lucarnes passantes. Les logis de type ternaire (19 repérages) Le logis de type ternaire désigne un édifice à étage carré, à trois travées et entrée dans l´axe. Cette symétrie de façade se répercute dans le plan et correspond à une nouvelle distribution de l´espace habitable. Deux pièces sont situées de part et d´autre du couloir central. On accède aux chambres de l´étage par un escalier situé dans le fond ou au milieu du couloir d´entrée, ou encore, dans un des angles antérieurs de la maison. Sur la commune, les premiers exemples de type ternaire datent du milieu du 19e siècle pour se multiplier à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Dérivées des modèles urbains, ces maisons sont particulièrement bien représentées dans le bourg. On y trouve des variantes à quatre ou cinq travées. Les logis doubles (6 repérages/ 1 sélection) Les logis doubles bien que contigus sont autonomes, occupés par des familles distinctes, le plus souvent apparentées. Ils sont souvent symétriques par rapport à un axe central correspondant à la séparation des deux logis. La symétrie est alors réalisée en plan et en élévation. Un mur de refend ou une simple cloison de bois sépare les deux habitations, divise l'étage s'il y en a un et le comble à surcroît. Les logis doubles sont très variés, ils associent aussi bien des logis à pièce unique, à deux pièces symétriques qu'à avancée, ou combinent des logis de différents types. Au bourg, on trouve ainsi l'association d'un logis de type ternaire et d'un logis à une pièce par étage. Le concept de logis double apparaît dès le 18e siècle et perdure jusque dans les années 1930. Une photographie prise en 1969 au Creisquer montre un logis double du 18e siècle à portes cintrées aujourd'hui disparu. Un second exemple de peu postérieur, sélectionné pour étude, se trouve également au Creisquer. En l'absence de témoignages oraux, il est parfois difficile de définir s'il s'agit d'un faux logis double à usage de logis-étable comme à Botcador sur un logis daté 1855 ou d'un véritable logis double occupé par deux familles. C'est le cas au Creisquer, sur un logis à étage daté 1876, très proche dans sa conception de celui de Botcador. AMENAGEMENTS INTERIEURS L'escalier La position de l'escalier est toujours à l'intérieur du bâtiment (dans-oeuvre). Plusieurs variantes existent dans les logis des fermes anciennes. Les escaliers en équerre sont généralement placés dans un des angles antérieurs de la maison, côté étable si l'on est dans un habitat mixte. La première volée de marches est en pierre tandis que la seconde est en bois. Dans les logis les plus modestes, l'emplacement des escaliers droits de type échelle de meunier est variable : contre le mur postérieur, à droite de la porte contre le mur antérieur ou dans un des angles antérieurs. Là aussi les premières marches peuvent être en pierre pour les protéger de l'humidité ambiante. Dans les maisons de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, dont le type est dérivé des modèles urbains, l'escalier est situé au centre du logis, au fond d'un couloir délimité par des cloisons en bois. Les escaliers tournants en bois sont également courants, parfois placés dans un des angles antérieurs. Le sol Du fait de l'abondance des gisements de schiste et de la facilité à le débiter en grosses lames, les sols étaient traditionnellement couverts en dalles de schiste même dans les maisons modestes. Ces dalles qui pouvaient atteindre 1, 20 m de long et 0, 70 m de large couvraient toute la surface, parfois même les parties occupées par les armoires, vaisseliers, lit-clos, horloges. La modernisation des intérieurs a entraîné la disparition des sols traditionnels remplacés par le ciment ou le carrelage. Quelques maisons ont toutefois conservé ces précieux aménagements (Creisquer, Salou, Kernévez...). La cheminée De dimensions moyennes, la cheminée occupe le centre du mur pignon, engagée dans le mur, pourvue d'un linteau et de consoles en bois sur piédroits en pierre très sommaires. Des niches sont parfois aménagées dans le contre-coeur, en hauteur, réservées aux provisions qui, comme le sel et le tabac, craignent l'humidité. Les armoires murales Les saloirs associés à des armoires murales équipaient un grand nombre de maisons. Ils sont ménagés dans l'épaisseur du mur, souvent à droite ou à gauche de la porte d'entrée. Le saloir est une grosse cuve en granite dans laquelle on conservait la viande dans du sel. Il est combiné avec une armoire murale située au-dessus, pourvu d'étagères en dalles de pierre. Malgré la disparition progressive de ces aménagements, plusieurs exemples ont été trouvés (bourg, Balanec-Ber, Botcador, Creisquer). A côté de ces saloirs ou charniers en pierre, les inventaires après décès mentionnent aussi des charniers en bois. Des niches murales sont également ménagées dans le mur du logis. Dans les maisons à avancée, on a su tirer profit du prolongement du mur pour aménager, entre la cheminée et la fenêtre, une niche à banc dont l'assise était couverte de planches ; encastré dans le mur, elle remplaçait le banc (meuble). Une photographie de 1969 prise à Botcador, dans une maison aujourd'hui disparue, montre un petit placard mural, à usage de garde-manger, qui surmonte la niche à banc. Dans les étables ou sur la façade, à proximité de la porte, des pierres d'attache insérées dans la maçonnerie permettaient d'attacher les animaux : sortes de cavités verticales divisées en deux par une petite dalle de schiste percée d'un trou. Au Creisquer, sur une ferme sélectionnée, l'attache pour les bêtes est directement percée dans le piédroit en granite de la porte d'entrée. La disposition du mobilier La disposition traditionnelle du mobilier a aujourd'hui disparu mais quelques exemples d'intérieurs tirés de l'enquête de 1969 permettent de conforter les connaissances que nous avons sur les coutumes locales en matière d'aménagement intérieur. Il reste également au Creisquer, un intérieur traditionnel conservé en l'état. La pièce commune n'est pas divisés en deux parties contrairement à d'autres endroits du Finistère. Le mur postérieur est occupé par le front des armoires, associées aux lits-clos, aux buffets-vaisseliers et horloges, tandis que perpendiculairement à la fenêtre se place la table encadrée de bancs. Une armoire marque la séparation entre l'entrée et la pièce commune, éventuellement associée à une seconde armoire qui l'encadre. Dans les maisons à avancée, l'alignement de meubles est également disposé contre le mur nord, la table et les bancs sont perpendiculaires à la fenêtre mais placés dans l'avancée ce qui libère un peu l'espace de vie très encombré par le mobilier. LES DEPENDANCES Les dépendances sont modestes et peu variées, elles sont le reflet d'une agriculture peu développée. Si les étables sont omniprésentes car l'élevage était le point fort de ce territoire, les petits greniers et les rares granges montrent combien la nature du sol ne se prêtait peu à la culture des céréales, du moins avant la seconde moitié du 19e siècle. Les greniers et les granges Pour stocker les récoltes, les maisons sont surmontées d'un comble à surcroît plus ou moins important à usage de grenier. Les combles ne sont jamais très hauts car les récoltes ne sont ni abondantes ni nombreuses. Pourtant, à partir de la seconde moitié du 19e siècle, les cultures progrèssent avec un nouveau mouvement de défrichement entraîné par l'arrivée des premiers amendements calcaires et la révolution des techniques culturales. Quelques fermes disposent alors d'une grange pour abriter les récoltes mais aussi les instruments et la charrette (Roz Du, Creïsquer, le bourg, Salou, Botcador). Les étables Nous sommes dans une région de polyculture-élevage. Dans les fermes, la présence quasi systématique d'une étable témoigne d'une tradition ancienne d'élevage essentiellement bovin et ovin. Cependant, s'il n´est pas toujours fait mention d'étable dans les actes anciens (aveux, baux de ferme, prisages) c'est que le bétail occupe souvent une partie de la maison : animaux et humains peuvent cohabiter dans la même pièce séparés ou non par une cloison. Si l'étable est indépendante, elle est contiguë au logis ou construite à côté. Les dimensions varient en fonction de l'importance de l'élevage qui reflète la vraie richesse de la ferme. Les écuries ou étable à chevaux A Botmeur, chaque ferme possédait au moins un cheval pour les charrois et la campagne de chiffons. Des étables à chevaux sont souvent rajoutées en appentis contre la façade de la ferme (Balanec Ber, Creïsquer, ferme du bourg, Roz Du ...). Les soues Le porc est omniprésent mais élevé à des fins domestiques. Le plus souvent, un seul cochon est logé dans une soue construite en appentis contre un mur pignon ou contre la façade de la ferme, voir perpendiculaire à l'étable. Le logement du cochon est toujours séparé des humains même s'il vaque dans la cour pour chercher sa nourriture. Les puits A la différence des fours à pain qui ont presque tous disparus, beaucoup de puits ont été conservés (plus d'un quinzaine). Un certain nombre de ces puits sont communautaires (Roz Du, Traon, Roc'h ar Hézec, Botcador, Kernévez). Ils sont construits en moellon de granite, schiste et grès quartzite sur un plan semi circulaire ou approximativement carré, couvert d'un toit en ardoises de montagne. Une dalle de schiste ferme à mi-hauteur l'entrée du puits. Sur les spécimens les plus anciens, celle-ci est couverte d'un linteau. Les remises Les remises autrefois nommées « auvents », « porches » ou « hangars » étaient présentes dans quelques fermes. Mais ces constructions moins pérennes que les granges ont rarement été conservées. Elles servaient avant tout à abriter les charrettes et les charrues et éventuellement les récoltes non vannées. Les seuls exemples connus le sont par les photographies prises en 1969. Près de Roc'h ar Hézec, la façade ouverte repose sur des orthostaths de pierre de manière à ménager une ventilation qui favorise le bon séchage des véhicules. Des remises de ce type ont également été repérées sur la commune voisine de La Feuillée. Au Creïsquer, une loge en genêts, édifiée dans la cour d'une ferme, est visible sur une photographie de 1969. CONCLUSION Comme sur les autres communes de ce secteur, les premiers témoignages de l'habitat rural apparaissent au 17e siècle avec des exemples modestes, reflet d'une économie pauvre pour la province. Dans leur grande majorité, les fermes sont basses avec de modestes dépendances. La comparaison entre la campagne d'inventaire réalisée en 2007 et celle effectuée en 1969 montre de nombreuses disparitions d'habitations par abandon ou des dénaturations liés à des modifications intempestives. Cependant quelques restaurations de qualité ont permis de réhabiliter certaines maisons abandonnées (Creïsquer, Balanec-Ber, Salou, Botcador).

-

Toits

-

Décompte des œuvres

- repérées 78

- étudiées 18

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Documents d'archives

-

A. D. Finistère, 3 P 83. Cadastre de 1836 (commune de Berrien), section K 1.