CONDITIONS DE L´ENQUÊTE.

L´enquête de terrain a été réalisée entre août et octobre 2008. Contrairement à certaines communes du P.N.R.A.inventoriées, on ne dispose pas, pour Scrignac, d´une enquête des années 1970 qui aurait permis d´entrevoir l´évolution du bâti au cours des quarante dernières années.

Ce dossier collectif vise deux objectifs : appréhender une « famille » d'édifices représentés en grand nombre et dégager les caractères communs ou spécifiques à cette famille. Reflétant une sélection raisonnée sous forme d´échantillonnage, certains éléments, jugés représentatifs et pas ou peu dénaturés, ont été traités en dossiers individuels.

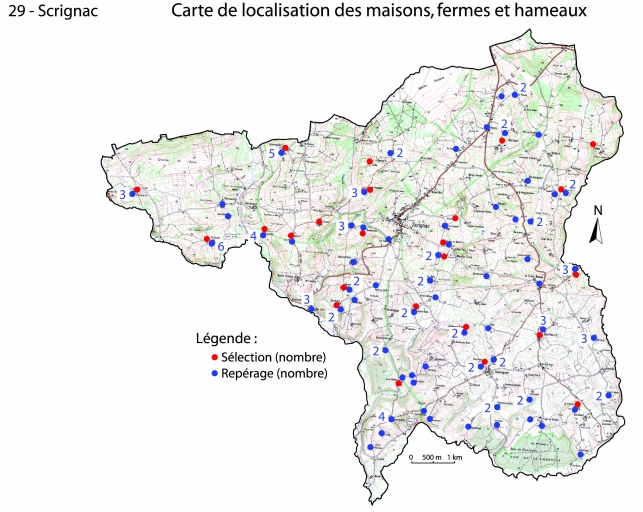

Environ 142 édifices ont été répertoriés. Au sein de ce corpus, 23 oeuvres (édifices individuels ou hameaux entiers) ont fait l'objet d'un dossier individuel alors que 68, simplement repérées, ont été systématiquement illustrées, soit dans un dossier ‘hameau´, soit à la suite de ces observations générales.

Au sein de certains hameaux, entités spatiales ou historiques cohérentes et significatives, plusieurs édifices ou ensembles d´édifices ont pu être retenus.

Les maisons situées au chef-lieu de commune, en raison de leurs spécificités ou leur caractère tardif ou répétitif, n'ont pas été traitées ici ; les observations les concernant ont été intégrées dans le dossier « bourg ».

La synthèse qui suit concerne uniquement l'habitat rural proprement dit, c'est-à-dire les maisons et fermes isolées ou situées en écart ainsi que des hameaux entiers lorsque aucun élément ne méritait, à cause des remaniements successifs, un traitement spécifique.

CONTEXTE HISTORIQUE ET ÉCONOMIQUE.

La topographie du territoire de Scrignac apparaît d´une manière schématique sur la carte de Cassini (vers 1770). Les archives confirment l´existence de talus plantés de chênes et de hêtres dès le milieu du 16e siècle. La micro toponymie désigne une culture, modeste toutefois, de lin et de chanvre à l´époque des premiers relevés cadastraux (1836), qui, d´autre part, reflètent encore largement le tracé des chemins, le parcellaire et le bâti hérités d´un passé plus lointain. L´ancien réseau des voies de communication et les structures des hameaux, tels qu´ils existaient alors, sont, pour l´essentiel, toujours en place, même si certains tracés de chemins ont été abandonnés ou modifiés entre le milieu du 19e siècle et l´époque contemporaine.

En 1843, Ogée note que sur un total de 7094 hectares, 2583 sont des terres labourables, 667 des prés et des pâturages, 328 des bois, alors que 3272 hectares, soit 46 % du territoire communal, sont couverts de landes qui, en grande partie exploitées ou utilisées pour l´élevage (fourrages, litières), faisaient alors intégralement partie de l´économie rurale. A partir de 1850, la mise en cultures d´anciennes terres vagues (Ogée mentionne le secteur nord de la commune, autour de Vergam) se met progressivement en place, entraînant aussi le renouveau généralisé des constructions rurales. En 1866, Scrignac compte 361 exploitations agricoles alors que huit familles vivent du tissage. Un ‘routoir´ (bassin à rouir le chanvre) existe encore en 1911 à Kergréac´h. Le déclassement d´anciens logis en dépendances agricoles est perceptibles, tout comme la modernisation des bâtiments, particulièrement récurrente et même générale entre 1850 et 1900, suivi, depuis le recul de la petite exploitation agricole depuis les années 1960, de réhabilitations ponctuelles, mais aussi d´un nombre élevé d´abandons entraînant la ruine des bâtiments et hameaux entiers.

On constate l'absence d´habitat isolé, sauf en cas d´implantations postérieures à 1850. Les hameaux anciens sont en constante évolution sans dépasser sensiblement, à quelques exceptions près, le nombre des constructions en place au début du 19e siècle.

En 1911, avec 3832 habitants, la population de Scrignac atteint son plus haut niveau qui va de pair avec une standardisation de l´habitat où la catégorie sans cohabitation avec le bétail et plus particulièrement le logis à étage et trois travées devient prépondérant.

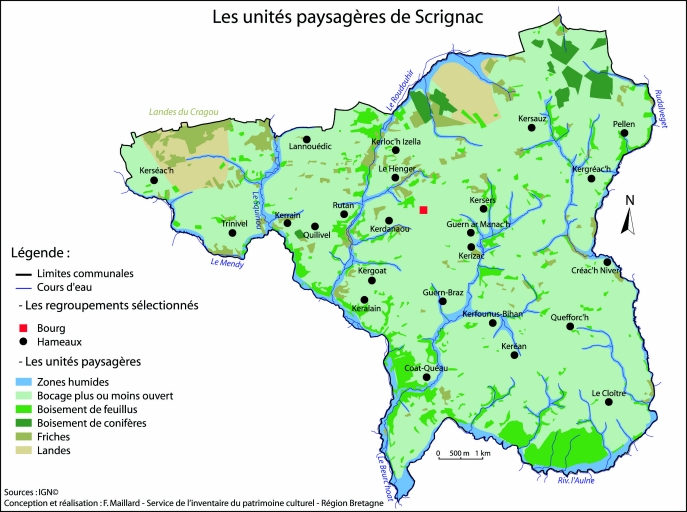

La carte de localisation des édifices recensés montre des implantations régulièrement réparties sur le territoire communal, à l´exception des parties nord et nord-ouest qui correspondent aux landes - dont celles du Cragou - dépourvues d´habitat. Peu de lieux-dits ne conservent pas un ou plusieurs éléments bâtis recensés.

Des résultats observés, et plus particulièrement des chronogrammes, se dégagent plusieurs tendances situant le corpus des constructions rurales dans une chronologie allant du milieu du 17e siècle (marginal) aux années 1928. On constate l´absence de témoins antérieurs au 17e siècle, bien que les travaux historiques révèlent une occupation généralisée des sites dès le 15e ou 16e siècle, surtout par certains hameaux, manoirs, moulins et métairies nobles. Le taux de reconstruction est particulièrement élevé dans la seconde moitié du 19e siècle.

LES COMMANDITAIRES.

Les inscriptions figurant sur les bâtiments, plutôt rares, ou les archives révèlent parfois le nom des couples bâtisseurs : Blavon Duchesne et Guynament (Kergréac´h), Follezou et Masson (Guern Braz), Le Masson et Le Bihan (Kerdanaou), Auffret et Fer (La Garenne), Veuder (?) et Le Lann (Poulpry).

Certains bâtiments comme (écurie ou cellier au rez-de-chaussée, salle à l´étage) correspondaient peut-être à des habitats de prêtres (Kersers, Rutan, Trénivel).

COMPOSITION D´ENSEMBLE.

La majorité des édifices se situe au sein de villages à l'origine composés de plusieurs exploitations agricoles disposant chacune de dépendances et donnant sur des espaces ouverts ou des voies de passage. En ce qui concerne les parties agricoles telles que les étables, les écuries ou les granges, leurs abandons ou transformations récentes occultent souvent les fonctions et dispositions d'origine. En règle générale, les dépendances sont dissociées du logis et se situent autour d'une cour. L´implantation linéaire est exceptionnelle et tardive mais a été remarquée, entre autres, à Créac´h Mann, Guern Braz, Kergoat, Pen Ar Roz et au Poivre.

22 PUITS (repérage non exhaustif) ont été localisés ; construits en moellon ou en pierre de taille de granite, ils sont couverts de dalles de pierre posées sur les montants ou couverts en pierre de taille en forme de pignon.

Un seul village pouvait compter jusqu´à deux ou trois puits (Kerizac, Porz Jaffrennou). Les puits de Traon Donan (1893), Troguerven Huella, Henguer, Kerizac et Keralain (1901) sont représentatifs et bien conservés.

Huit FOURS A PAIN (repérage non exhaustif) ont été répertoriés. Ils sont généralement construits à l´écart du logis, sauf à Bellevue où le four se greffe sur la façade postérieure de l´habitation, ou associés à une grange (Keralain).

Parmi les quelques GRANGES répertoriées, toutes du 19e siècle, deux types se détachent : celles avec porte charretière en pignon, les plus anciennes (Convenant Le Borgne, Kerampage) et celles avec porte charretière placée au centre de la façade, plus tardives (Keralain, Kergoat, Landanou).

MATÉRIAUX ET MISE EN OEUVRE.

Les données géologiques du secteur sont à l´origine de la diversité des maçonneries. Situées à une quinzaine de kilomètres de Scrignac, les carrières de Guerlesquin ont livré un granite clair de qualité présent dans les constructions de toutes les périodes (Kerven, Keralain, Kerdanaou). Des grès clairs et des schistes foncés (appareil mixte en moellon) sont également présents dans les bâtiments ruraux et leur confèrent variété, qualité et effet décoratif (le Cloître, Guétel, Kermarguon, Keryvoas).

STRUCTURE ET ÉLÉVATIONS.

Dans ce secteur d´élevage et de cultures, les constructions rurales s´inscrivaient dans deux grandes catégories, « l´habitat mixte », caractérisé par la cohabitation des hommes et du bétail sous le même toit, et le « logis indépendant », défini par l´absence de cohabitation entre hommes et animaux.

Dans le secteur étudié, l´habitat mixte (logis et étable en alignement séparés par une cloison) paraît relativement rare mais s´observe, entre autres, à Porz Jaffrennou et Kersauz.

LES MAISONS A AVANCEE.

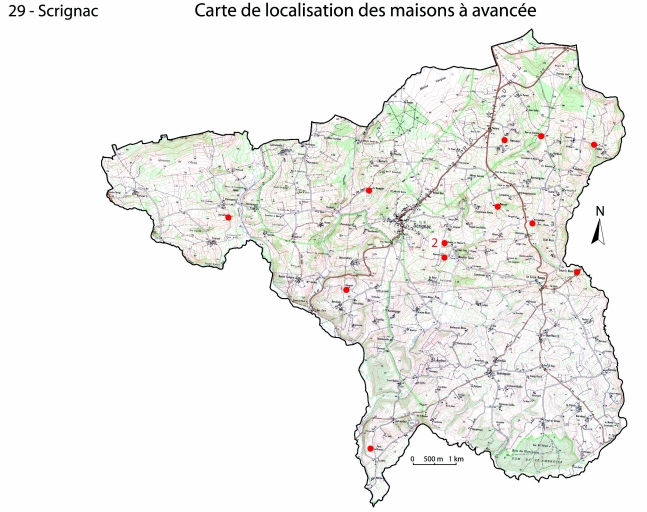

Elles font partie de la catégorie des logis indépendants (absence de cohabitation entre hommes et animaux). Avec plusieurs variantes, la maison à avancée devient plus rare dans l'architecture vernaculaire de Scrignac alors qu´elle est caractéristique d´une grande partie des campagnes du Léon et de la Cornouaille. Nous sommes ici aux franges de la diffusion de ce type de maisons. Environ 13 maisons à avancée ont été localisées, soit 10 % de la totalité des maisons rurales repérées. Elles ont été bâties entre 1653 (Kergoat) et la première moitié du 19e siècle.

La maison à avancée est un logis de plan rectangulaire avec un avant-corps de faible largeur ; la partie portée en avant de l'alignement, généralement sur la façade principale, se nomme avancée ou avant-corps. Ces logis ont certaines caractéristiques en commun : les fenêtres de l'avant-corps sont généralement décalées vers le pignon abritant le foyer en raison de l'aménagement intérieur (place réservée à la table, aux bancs, aux armoires et parfois aux lits-clos).

Dans cette catégorie, on peut distinguer deux types, la maison en rez-de-chaussée (huit récurrences) et la maison à étage (cinq récurrences).

Les avancées sont majoritairement placées sur l´élévation principale. L´emplacement en façade postérieure est marginal et semble correspondre à une modification tardive ou à un retournement de façade (Porz Jaffrennou, Guern ar Manac´h). Certaines avancées de faible profondeur et sans ouverture (Pellen) correspondent à l´espace réservé à l´emplacement du lit (kuz gwele).

LES MAISONS DE TYPE TERNAIRE.

Environ 88 logis ruraux, soit environ 80 % du total répéré, présentent des façades ordonnancées, majoritairement à trois travées et à deux pièces par niveau. Ils remontent, pour l´essentiel, à la période allant de 1840 à 1914 (Kerséach, Kerfounus Bihan, Keralain, Kergoat).

La maison élémentaire peut être considérée comme une variante de la précédente de laquelle elle se distingue par l´absence d´un étage habitable. Les récurrences observées sont fortes et correspondent à un habitat modeste et tardif (Coat Ar Rest, Lescombleiz, Pen Ar Hars, Pennanéac´h).

Une série de logis de ce type construits à la fin du 19e siècle (Keralain, Kergaradec, Kerennou Izella, Kervran, entre autres) se distingue par une mise en oeuvre soignée des façades en pierre de taille de granite, probablement réalisée par le même entrepreneur.

COUVERTURES.

La quasi-totalité des maisons rurales de la commune est coiffée d'un toit à longs pans, à l'exception des maisons à avancée et à toit en bâtière ; dans ce cas, les deux versants de l'avancée sont liés à la charpente principale par une noue. Aujourd´hui, l´ardoise comme matériau de couverture est prédominante alors que des documents anciens mentionne l´emploi très répandu du chaume et surtout du genêt. On constate la rareté de couvertures anciennes en ardoises épaisses extraites des monts d´Arrée (grange à Kerampage).

DISTRIBUTION INTERIEURE.

En raison des transformations importantes ou de l´impossibilité de l´accès, aucun édifice a fait l´objet d´un plan schématique. Mais selon les rares intérieurs authentiques aperçus (Kerloc'h Izella, Pennanéac´h), les fonctions, distributions et aménagements intérieurs ne se distinguent pas de l´habitat traditionnel du secteur.

Deux tiers de la surface du rez-de-chaussée des maisons à avancée étaient réservés à l'habitation (salle), l'avancée abritant généralement table et bancs ; l'autre tiers servait en général de cellier ou de resserre. Des armoires murales sont parfois aménagées dans l´épaisseur du mur (Kerloc'h Izella) et des niches assez hautes et larges, situées entre la cheminée et la fenêtre de l'avancée, servaient à poser un banc semi-encastré (Kersauz).

La présence de saloirs surmontés d´armoires murales encastrées dans l´épaisseur du mur était habituelle. Un seul logis (Rutan) conserve un escalier de distribution extérieur ; un autre de ce type existait à Trénivel (vestiges).

Les linteaux et les corbelets des cheminées sont généralement en bois ; la structure est particulièrement bien lisible dans des édifices en ruines (XXX Manac´h, le Parc) ou peu transformés. Le cheminées en granite étaient réservées aux constructions les plus anciennes ou les plus soignées (Kerloc'h Izella, Keryvoas, Rutan, Quillivel).

CONCLUSION.

Les maisons rurales traditionnelles de Scrignac ont connu des remaniements importants occultant souvent l´état d´origine. Les hameaux de KERGOAT, KERLOC'H IZELLA, KERSERS, PELLEN ET QUEFFORC´H conservent toutefois quelques exemples caractéristiques de l´architecture rurale de la commune.