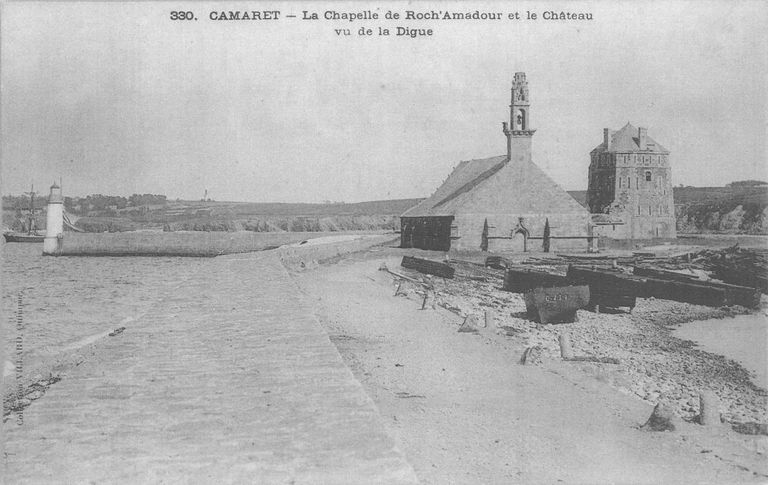

Au 17e siècle, Camaret est un site stratégique dans l´approche du port de Brest. Le Sillon de Camaret protège une anse qui permet un mouillage d´attente, en cas de mauvais temps, pour tous les navires faisant route vers le fond de la Rade. Un projet de fortification est décidé dès 1683 et la tour est tracée par Sébastien Le Prestre de Vauban en 1689, non loin de la Chapelle Notre-Dame-de-Rocamadour dont la construction s´est achevée 6 ans auparavant. Elle sera bâtie sous les ordres de l'ingénieur Traverse entre 1693 et 1696. Elle est équipée de 11 pièces d'artillerie et participe au dispositif militaire de protection de la rade de Brest avec les batteries des pointes du Gouin et de Ste-Barbe. Lors de la bataille de Camaret du 18 juin 1694 contre les troupes anglo-hollandaises, la batterie et les deux corps de garde ne sont pas achevés. L´assaut est néanmoins repoussé par les troupes royales et les miliciens gardes-côtes, aidés par la population camarétoise. Cette tour est également dénommée "tour dorée". Vauban utilisa le premier cette expression, sans doute pour demander des crédits supplémentaires destinés à l´achèvement de l´édifice. Georges-Gustave Toudouze, découvreur des carnets de notes et de la correspondance de Vauban au début du 20e siècle, reprend ce nom. Il est à nouveau utilisé pour le dossier de candidature au patrimoine mondial de l´UNESCO dans les années 2000. Il s´agit d´un des ouvrages majeurs de Vauban. Cette tour fait en effet partie, avec le château de Brest, des seuls édifices de défense côtière de la rade de Brest classés au titre des Monuments Historiques (classement en 1907). En juillet 2008, la Tour de Camaret a été classée au patrimoine mondial de l'Unesco.

- enquête thématique régionale, Inventaire du patrimoine maritime de Crozon Roscanvel Camaret Clohars-Carnoët Larmor-Plage et Sené

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Bretagne - Crozon

-

Commune

Camaret-sur-Mer

-

Lieu-dit

le Sillon

-

Adresse

Digue dite route du Sillon

-

Cadastre

AD

56

-

Dénominationsouvrage fortifié

-

AppellationsTour Dorée, Tour de Camaret, Tour Vauban

-

Destinationsmusée

-

Parties constituantes non étudiéesbatterie, réduit, pont, fossé, four

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 17e siècle

- Secondaire : 18e siècle

- Secondaire : 1er quart 21e siècle

-

Dates

- 1689, daté par source

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Le Prestre de Vauban Sébastieningénieur militaireLe Prestre de Vauban SébastienCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

- Auteur : ingénieur militaire

-

Auteur :

La tour polygonale possède quatre niveaux et mesure 18 m de haut. Son enduit étanche de couleur ocre est à base de brique pilée. Elle possède une batterie basse à onze embrasures qui servaient aux pièces d'artillerie défendant l´entrée de la Rade de Brest. Un pont-levis permet de franchir le fossé autrefois inondé à marée haute et d'accéder à la batterie semi-circulaire et au corps de garde. Un deuxième corps de garde, également défensif, a été détruit durant la période révolutionnaire et a été remplacé par un four à boulets.

-

État de conservationbon état, restauré

Données complémentaires architecture PATMAR

- REFC

- THPA Défense militaire des côtes

- PROJ

- MENA

- PMEN

- DREC presque unanimement cité

- AVIS

- INGP intérêt emblématique ; intérêt paysager et pittoresque ; intérêt de mémoire

- PING Il s´agit d´un élément paysager fort et emblématique de Camaret qui rappelle le rôle majeur de la ville dans le système défensif du port de Brest.

- RECO Comme pour la chapelle Notre-Dame-de Rocamadour, il est important de veiller à ce que les aménagements, de son accès et de sa mise en valeur, ne créent pas, par excès d´organisation de signalisation et de souci sécuritaire, une rupture visuelle majeure entre la tour et son environnement.

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

-

Sites de protectionzone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique

-

Protectionsclassé MH, 1907/09/18

-

Référence MH

- (c) Conseil général du Finistère

- (c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 - CNRS

- (c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 - CNRS

- (c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 - CNRS

- (c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 - CNRS

- (c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 - CNRS

- (c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 - CNRS

- (c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 - CNRS

- (c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 - CNRS

Bibliographie

-

TRUTTMANN, Philippe. Architecture miliataire. In La presqu´île de Crozon, L. Calvez (dir. par), Paris : Nouvelle Librairie de France, 1975.

p. 345-362 -

Entretien avec Jean-Yves Pesqueur, association Nautisme, arts et cultures.

Quimper