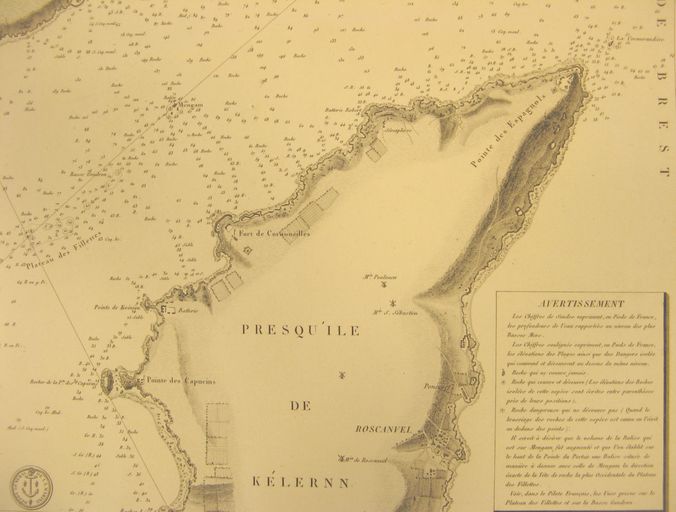

La commune de Roscanvel, située dans la partie septentrionale de la presqu´île de Crozon, est constituée par une presqu´île tabulaire qui s´avance en éperon en direction de Brest (presqu´île de Quélern ou de Roscanvel). Sa partie nord, bordée d´une côte à falaise qui se termine par la pointe des Espagnols, ne laisse que le détroit du « Goulet » comme exutoire de la rade de Brest, tandis que sa partie sud, amincie en étroit isthme de 1 km de large, s´articule sur la commune de Crozon. Cette « presqu´île de la presqu´île » bénéficie donc d´une situation géographique exceptionnelle puisqu´elle s´ouvre à l´est sur la baie de Roscanvel et la rade de Brest, et à l´ouest sur l´anse de Camaret et la mer d´Iroise. Elle se présente comme un plateau d´altitude moyenne d´une soixantaine de mètres qui tombe généralement de façon assez abrupte dans la mer, et plus particulièrement dans sa partie ouest et nord-ouest où la côte élevée offre une succession de saillies qui ont constitué au cours de l´histoire les supports ou les abris d´une série de défenses et fortifications destinées à protéger la place de Brest des invasions ennemies. Ce rôle défensif est devenu majeur à partir du moment où le site de Brest a été choisi par le roi Louis XIV et son ministre Colbert pour l´édification d´un grand port au ponant du royaume de France.

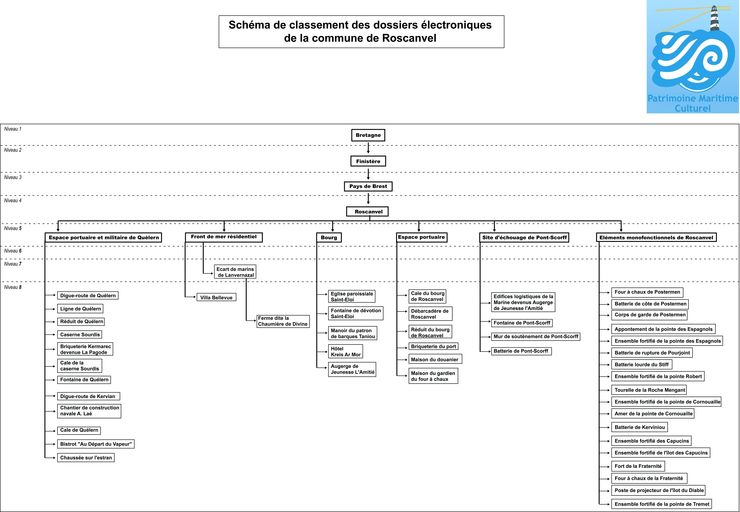

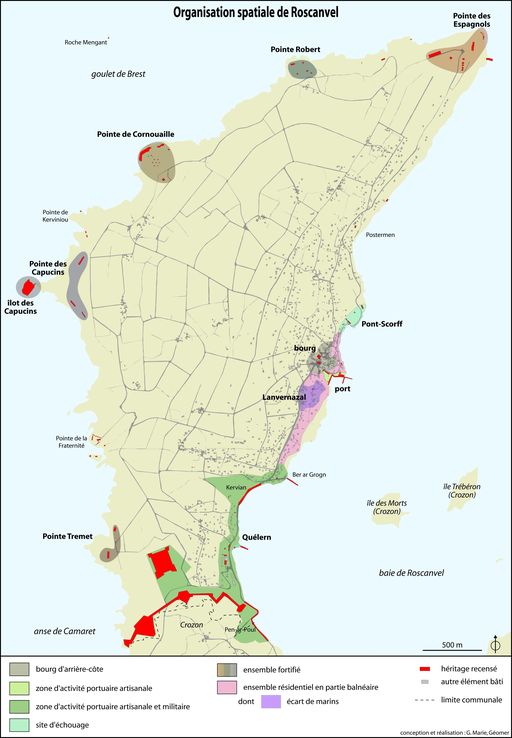

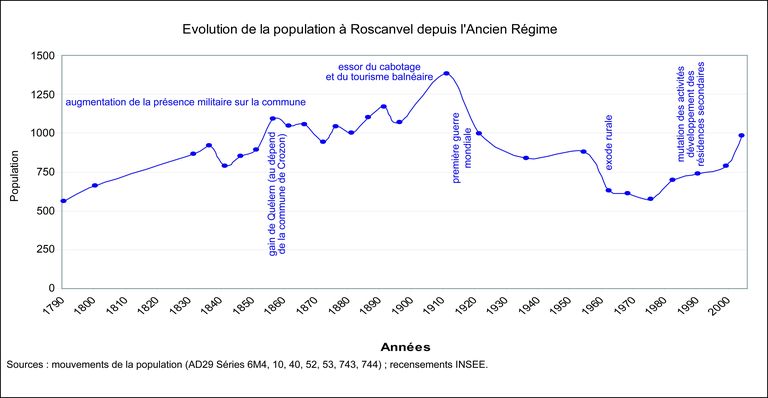

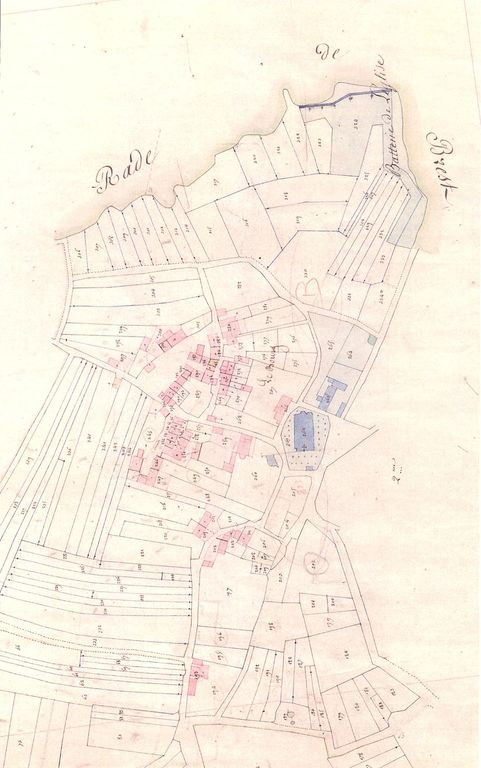

La presqu´île de Quélern (ou de Roscanvel) faisait autrefois partie de la paroisse de Crozon (Plougrozon). Au 5e siècle, Roscanvel est la propriété du chef breton Catmaël puis est cédé à la fin de ce siècle l'abbaye de Landévennec. Roscanvel est ensuite sous la dépendance des seigneurs de Crozon, puis des comtes de Léon. En 1173, ces derniers lèguent le domaine à l'abbaye de Daoulas qui y installe un prieuré. La paroisse de Roscanvel dépend alors de l´évêché de Cornouaille. La population communale se répartit peu à peu entre un petit bourg, doublé d´un petit port ouvrant sur la rade de Brest, et une vingtaine d´écarts, liés à la vie maritime lorsqu´ils sont situés sur la côte orientale de la presqu´île (lieux naturels d´échouages ou de mouillages) tels Quélern (qui n'est rattaché à la commune qu'en 1851), Pont-Scorff, Postermen, ou le plus souvent à caractère nettement rural lorsqu´ils sont dispersés sur le plateau (voir document 2).

Les habitants de Roscanvel, contrairement à leurs voisins de Camaret, n´ont pratiqué les activités de pêche que de façon secondaire (pas de trace de magasins ou de presse). En effet, à partir de la fin du 17e siècle, de par sa position géographique, Roscanvel, situé directement dans l´orbite du port militaire de Brest, est essentiellement animé par deux activités maritimes liées l´une à l´autre : une activité de transit terre-mer entre Brest et la presqu´île (marchandises et passagers) et une activité de défense militaire des côtes (constructions et équipement de fortifications). Le rôle militaire de premier ordre dans le système de défense de l´entrée de la Rade de Brest, joué en continu depuis la préhistoire jusqu´à la Seconde guerre mondiale par la presqu´île de Quélern, induisit un trafic important de débarquement de matériaux en tout genre, de mouvements de troupes et d´ouvriers qui culmina au début du 20e siècle.

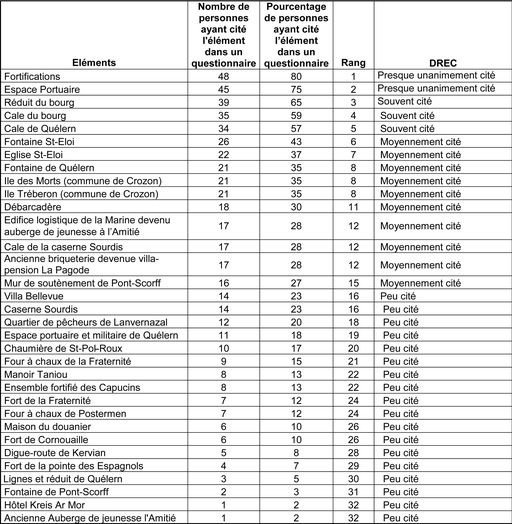

Du fait de sa situation stratégique à l'extrême pointe du Finistère, véritable porte d'entrée de la rade de Brest, Roscanvel a joué très tôt un rôle clé dans l'histoire militaire de Brest et de la Presqu'île de Crozon ainsi qu´en témoignent les nombreuses fortifications qui jalonnent son littoral occidental. En 1594, pendant les guerres de Religion, un conflit opposa les Espagnols de Philippe II, défenseurs de la Ligue catholique, aux troupes françaises favorables au roi Henri IV, alors maître de Brest. Les Espagnols furent vaincus, cependant leur passage reste marqué par le nom de "Pointe des Espagnols" donné à l'extrémité nord-est de la presqu'île.

Mais c´est certainement Vauban qui consacra Roscanvel comme un des hauts lieux du dispositif de défense militaire de Brest destiné à lutter contre les agressions venues de la mer. Ingénieur militaire, promu maréchal de France, Vauban chargé des fortifications côtières par le roi Louis XIV, organisa à la fin du 17e siècle la défense maritime du goulet de Brest en mettant en place, de part et d´autre de ce détroit, un système de batteries jumelées destiné à interdire l´accès de la rade. La presqu´île de Crozon constitua la partie sud de cet agencement. En complément de l´édification de la tour de défense de Camaret munie d´une batterie basse (type de batterie permettant de toucher les bateaux sous la ligne de flottaison), il fit construire une autre batterie basse à la Pointe des Espagnols (1695) et bâtir, pour assurer une défense arrière de la presqu´île de Quélern, la ligne de défense de Quélern, barrant l´isthme à sa racine. Cette défense contre l´attaque à revers de forces terrestres venant de l´intérieur, renforcée sous Louis XVI, constitue les « lignes de Quélern » qui représentent aujourd´hui le seul exemple d´enceintes extra urbaines produites par Vauban, et encore existantes. Deux portes (porte de Camaret et porte de Crozon désormais détruites), qui étaient fermées la nuit venue, permettaient de contrôler les entrées. Cet isolement durera jusqu'en 1918. On parle alors de Roscanvel comme d'un "quartier de Brest".

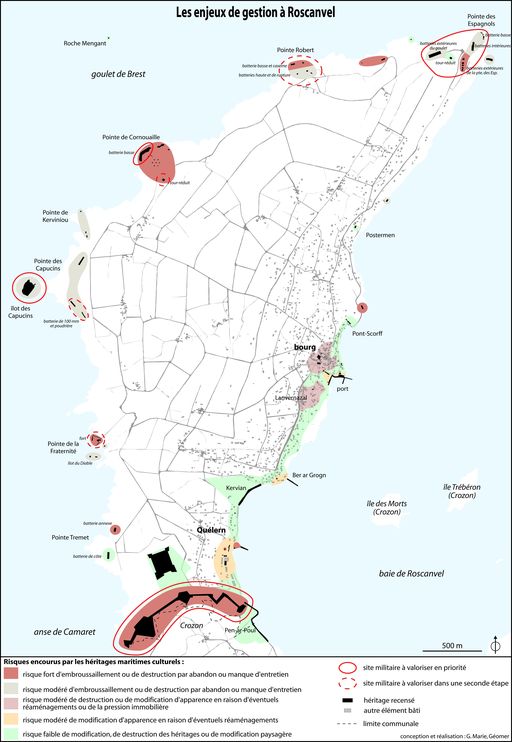

Le 19e siècle fut aussi une période d´intense construction militaire à Roscanvel. Si la Révolution n´édifia que la batterie de la Fraternité, sous le Premier Empire, les ouvrages de Vauban furent modernisés et renforcés (batteries de Cornouaille et des Espagnols). Sous le Second Empire, l´ensemble défensif fut encore modernisé et notablement augmenté : réduit de Roscanvel (type 1846), réduit de Quélern, fortification de l´îlot des Capucins (commencé en 1848-1850)... Des remaniements très importants eurent encore lieu après 1870 et jusqu´à la Première guerre mondiale. L´occupation allemande laissa également des traces encore bien visibles (grosse batterie sur le sommet de la batterie de Cornouaille, chapelet de casemates...). Trois siècles d´élaboration d´un système défensif ont créé en presqu´île de Quélern une superposition d´ouvrages variés et complémentaires (forts, corps de garde, batteries, fortifications) qui constituent un véritable condensé d´histoire et d´art militaire de défense côtière.

Après la défaite militaire française de 1870, les défenses de Roscanvel sont momentanément reconverties en geôles pour prisonniers politiques et bagnards. Ainsi furent incarcérés ici, de mai à juillet 1871 1000 personnes arrêtées lors de la semaine sanglante de la Commune puis, après jugement, de 1872 à 1874, plus de 2000 communards en attente de déportation en Nouvelle Calédonie, surtout. Les plus célèbres sont la militante républicaine Louise Michel et le géographe Elisée Reclus.

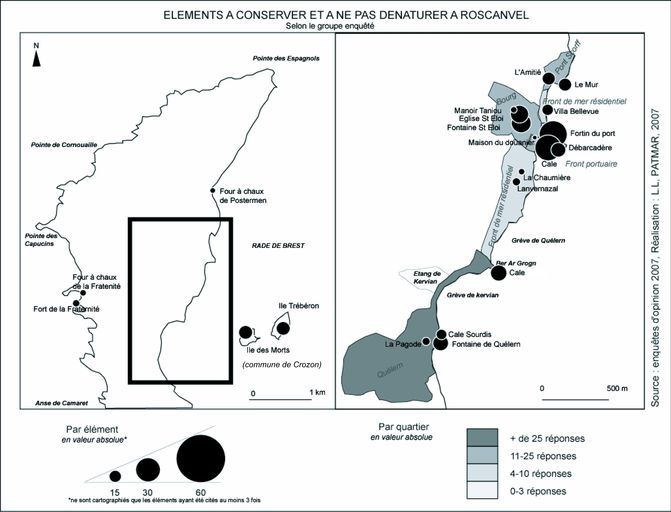

À partir de l´établissement de liaisons maritimes régulières à vapeur entre Brest et Roscanvel (dernier tiers du 19e siècle) - et surtout de la construction de la cale de Quélern en 1901 (pour des besoins militaires) - et jusqu´à la généralisation du moyen de déplacement individuel qu´est l´automobile (début des années 1960), cette presqu´île devient également un lieu de promenade populaire dominicale pour les Brestois. Au début du 20e siècle, la Société Anonyme des Vapeurs brestois (créée en 1894) établit une ligne régulière Brest-Quélern et encourage les sorties du dimanche des Brestois, particulièrement appréciées des familles des soldats et des « coloniaux » du 2° RAS qui peuvent ainsi leur rendre visite dans leur cantonnement. Dès lors, une sorte de rite de promenade s´établit : débarquement à Quélern, promenade à pied jusqu´à la pointe des Espagnols ou passage des lignes de Quélern et descente vers la plage de Trez Rouz en direction de Camaret.

Puis les années 1930 inaugurent une nouvelle forme de fréquentation qui se poursuivra dans l´immédiat après Seconde guerre mondiale jusqu´au dernier passage du vapeur brestois, en 1963. Il s´agit cette fois d´excursions collectives organisées par des groupes à appartenance syndicale, politique ou religieuse. Le pique-nique est alors vécu comme une fête par les habitants d´un quartier, les membres d´un patronage, d´un syndicat... Aujourd´hui, Roscanvel n´attire plus que des touristes qui effectuent, souvent en voiture, le tour de la presqu´île, en privilégiant le belvédère de la pointe des Espagnols, tandis que le port n´accueille plus que quelques pêcheurs plaisanciers.

En ce début de 21e siècle, du fait de l´effacement de la Marine militaire et de l´extinction du trafic par mer de passagers et de marchandises, Roscanvel, sans activités propres, est devenue une agréable commune dortoir pour les personnes travaillant dans les communes voisines puisqu´une grande partie des actifs part travailler quotidiennement à Camaret, Crozon, Lanvéoc (base militaire) ou Brest. Plus aucun agriculteur ne travaille sur la commune. Cette commune de 983 habitants en 2004 est également habitée par un nombre important de personnes âgées qui s´y installent au moment de la retraite. Quatre habitants sur dix avaient plus de 65 ans en 1999, mais seulement un sur trois en 2004 car un rajeunissement de la population se dessine depuis peu, du fait de l´installation de jeunes couples travaillant sur d´autres communes de la presqu´île. Leur choix résidentiel s´explique par une pression immobilière et touristique moindre que dans les communes voisines ; la commune, relativement isolée, ne possédant qu´un seul commerce (épicerie-café-tabac) et aucun équipement touristique (ni hôtel, ni restaurant). Hormis le centre d´entraînement de l´Armée de Terre, elle n´accueille que quelques artisans, un médecin, un centre de plongée et un camping municipal. Notons aussi le fort pourcentage de résidences secondaires (un logement sur deux en 2004) par rapport aux autres communes de la presqu´île de Crozon. Au total, malgré l´absence d´emplois sur la commune, la population rocanveliste a augmenté de plus de 40 % durant ces vingt dernières années en liaison avec une recomposition de sa population et de l´usage de son territoire.

Quimper