CONDITIONS DE L´ENQUÊTE.

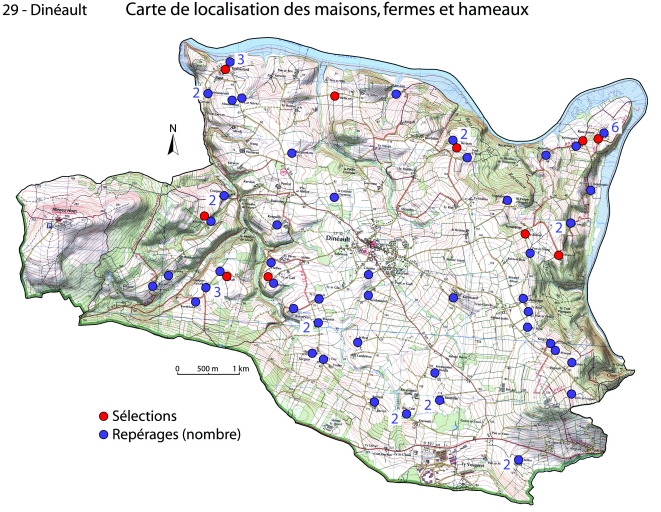

Ce dossier collectif vise deux objectifs : appréhender une « famille » d'édifices représentés en grand nombre et dégager les caractères communs ou spécifiques à cette famille. Reflétant une sélection raisonnée sous forme d´échantillonnage, certains éléments, jugés représentatifs et pas ou peu dénaturés, ont été traités en dossiers individuels.

Sur un total de 175 immeubles antérieurs à 1949 (chiffres INSEE), environ 74 édifices, soit environ 43 %, ont été répertoriés. Au sein de ce corpus, 10 édifices individuels ou hameaux entiers ont fait l'objet d'un dossier alors que 64, simplement repérés, ont été systématiquement illustrés à la suite de ces observations générales.

Au sein de certains hameaux, entités spatiales et historiques cohérentes et significatives, plusieurs édifices ou ensembles d´édifices ont pu être retenus.

Les maisons situées au chef-lieu de commune n'ont pas été traitées ici : les observations les concernant ont été intégrées dans le dossier « bourg ».

La synthèse qui suit concerne donc uniquement l'habitat rural proprement dit, c'est-à-dire les maisons et fermes isolées ou situées en écart ainsi que des hameaux entiers lorsque aucun élément ne méritait, à cause des remaniements successifs, un traitement spécifique.

CONTEXTE HISTORIQUE ET ÉCONOMIQUE.

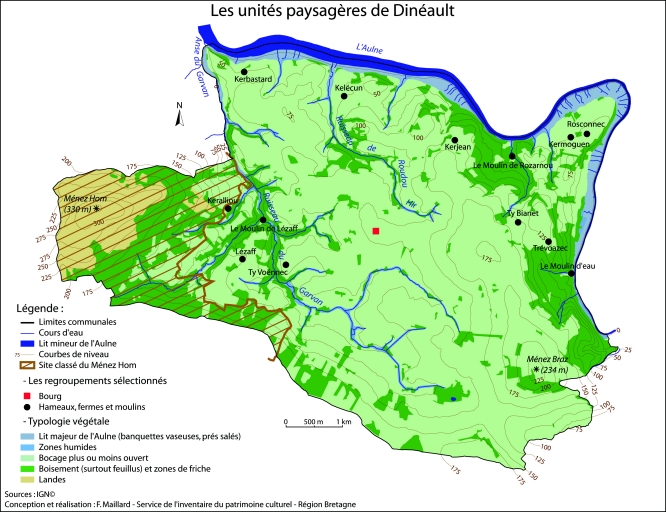

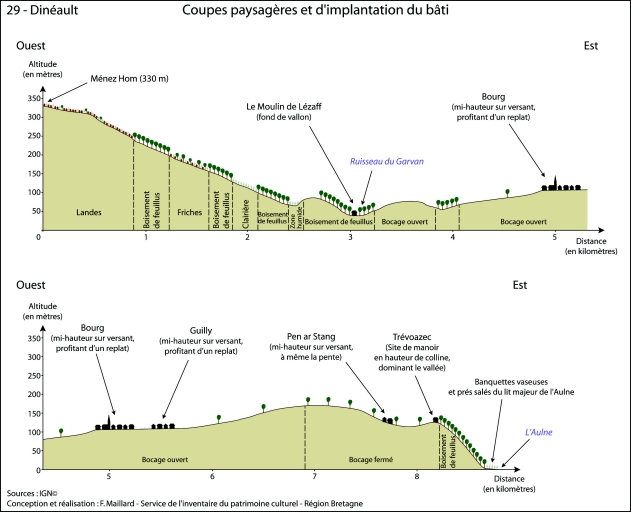

Etablie vers 1770, la topographie de Dinéault apparaît, d´une manière simplifiée, sur la carte de Cassini. Les premiers relevés cadastraux de 1848 reflètent un fonds bâti et un parcellaire bien antérieurs à cette époque. Entourant les parcelles, les talus plantés d´arbres sont marqués sur chaque feuille de section, ce qui indique un paysage rural bocager fortement boisé. Le réseau des voies de communication et les structures des hameaux ont, pour l´essentiel, perduré, même si certains chemins ont été abandonnés ou modifiés dans la seconde moitié du 19e siècle. En 1843, selon Ogée, sur un total de 4715 hectares, 1015 sont des terres labourables, 159 des prés et des pâturages, 307 des bois, alors que 2810 hectares sont couverts de landes. Au début du 20e siècle, la population de Dinéault atteint son niveau le plus élevé (2100 habitants en 1902). Cette démographie positive a un impact direct sur la construction, ou reconstruction, de l´architecture rurale dont l´apogée se situe entre 1870 et 1914. Ceci va de pair avec la modernisation de l´agriculture (introduction de machines, extension des terres cultivées, essor de l´élevage), particulièrement marquée dans le bassin de Châteaulin aux sols fertiles. L´enquête confirme ces données historiques et économiques puisque la quasi-totalité du bâti rural, aussi bien les habitations que les dépendances (granges, remises, étables et fours à pains) datent de cette période.

Quelques logis (Concily, Crignou, Kerlaouénan, Rouistin, Ty Ganévet) ont été construits dans les années 1925-1932, sans doute par le même entrepreneur ; ils restent, avec un étage et une élévation à trois travées, fidèles au modèle qui s´impose depuis la seconde moitié du 19e siècle. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quelques logis de type urbain (Delliec, Kerdonnard, Kergoustans) se distinguent par l´encadrement des baies et les chaînages d´angle en granite traités en bossage rustique.

Comme dans une large partie du Porzay, la déprise agricole à partir des années 1960 est plus modérée qu´ailleurs, mais demeure sensible. Dans certains hameaux, la fin de l´activité agricole est récente, laissant de grands ensembles bâtis sans fonction (Cosquinquis, Kernévez, Rouistin, Toul Ar C'hoat, Ty Coz). Un usage exclusivement résidentiel, en partie lié à la proximité de Châteaulin, est très fréquent. L´orientation vers le tourisme s´observe, entre autres, à Rozal´ch et Ty Provost.

LES COMMANDITAIRES.

Certaines implantations anciennes (Lézaff, le Rest, Trévoazec, Treffiec) sont liées à la propriété seigneuriale. Ces lieux, très tôt exploités par des paysans en tant que métairies, ne conservent pas d´éléments bâtis d´origine.

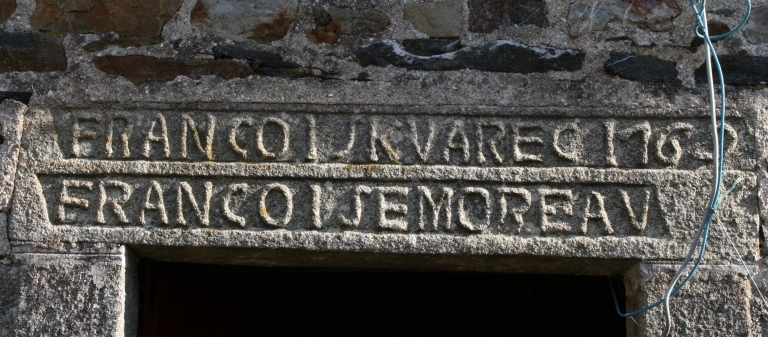

Un grand nombre de logis porte les noms ou les monogrammes des bâtisseurs : François Marec et Françoise Moreau, 1760 (Roscoat), Y. B. et I. B. 1765 (Resterlan), Etienne Miossec, 1781 (Lézaff), Cornec, 1781 (Concily), Jean Nicolas et Anne Lagadec, 1798 (Kerlaouénan), G. Moré et M. Marc, 1809 (Kerbastard), Michel Cornec et Marie Anne Hascouët, 1881 (Kerjean). La présence de cadrans solaires, aujourd´hui détachés de leur emplacement d´origine sur une souche de cheminée, atteste un habitat plus ancien disparu comme, par exemple, à Kermoguen où le cadran porte la date de 1698 ainsi que le nom du commanditaire, Jean Guillamot, ou à Kélécun (1729, Chérel commanditaire).

COMPOSITION D´ENSEMBLE.

Une partie des édifices se situe au sein de villages à l'origine composés de plusieurs exploitations agricoles, avec accès aux espaces communs ou voies de passage (Gouspagn, Kerbastard, Kerguilly, Kericard, Kerjean, Kermoguen, Rosconnec). Apparaissant peu développés sur le cadastre de 1848, ils se densifient dans la seconde moitié du 19e siècle. Toutefois, les implantations isolées sont nombreuses, soit dans le cas de sites de manoir (Trégoazec, Treffiec, le Rest), soit dans le cas de fermes reconstruites (Keralliou, Kergabel, Loguispar, Ty Voënnec).

Les bâtiments de ferme sont disposés en alignement (Moudennou, Kerjean, le Rest, Resterlan) ou autour d´une cour ouverte (Keralliou, Kerdréolet, Toul Ar C´hoat, Ty Provost).

Les lavoirs, souvent rebâtis à l´emplacement de lavoirs plus anciens et associés à une fontaine ou une source, dépassaient certainement en nombre ceux localisés lors de cette enquête (Cosquer, Keralliou, Kerbrat, le Passage).

Quelques puits ont été recensés (Dorvénez, Kerven, Lein Ar Voguer, Ty Voënnec), nombre très faible et sans doute dû à un taux de disparition non négligeable. La subsistance de citernes en ciment a été observée, entre autres, à Kergoustans, Kernévez (1939) et Kerbastard (1938).

Peu de fours à pain (édicule dans lequel on fait cuire le pain), à l´instar de ceux de Lein Ar Voguer ou de Moulin d´Eau, ont été conservés et certains ont pu échapper au recensement. Le grand four à pain situé près de l´ancien moulin à eau de Treffiec, était encore en service, comme beaucoup de fours, durant la Seconde Guerre mondiale ; il aurait également servi à sécher l´avoine. Nettoyé par l´association de sauvegarde et de valorisation de l´héritage dinéaultais, il mérite d´être conservé, réhabilité et mis en valeur. Les fournils (bâtiments de dimensions habitables dans lesquels se trouvent le four à pain) sont bien plus nombreux (environ douze). Bâtiments multifonctionnels, ils pouvaient également servir d´étable et/ou de remise. Des exemples soit complets soit à l´état de vestiges sont en place à Cosquer, Croaz Ar Moudennou, Gouaspagn, Kélécun, Kerbrat, Kerricard, Moudennou, Lézaff, Rosconnec, Treffiec, Ty Provost et Ty Voënnec.

Les poêles à crêpes étaient très nombreux à Dinéault puisque chaque ferme en était pourvu. Ils ont été en grande partie abandonnés ou détruits. Mis en place entre la première moitié du 19e siècle et les années 1920, ils renvoient à un dispositif architectural lié à un mode alimentaire. Comme l´ont montré les enquêtes antérieures (région du Faou, sud des monts d´Arrée), les poêles à crêpes sont présents dans un large secteur de la Cornouaille centrale et occidentale. Toujours associé à une cheminée sur laquelle se greffe un conduit pour l´extraction des fumées, le massif en moellon est couvert de deux dalles de granite creusées destinées à recevoir des plaques en fonte sous lesquelles se trouve un espace à usage de foyer.

Huit poêles à crêpes ont été localisés ; ceux de Kélécun, Kerjean (2), Ty Bianet et Rosconnec sont à l´état de vestiges, ceux de Dorvénez, Kerbastard et Pen Ar Stang sont placés à proximité de la cheminée de la salle. Des poêles à crêpes ont disparu à Treffiec, Ty Coz, Kergoat, Modennou, Ty Névez, Concily, le Rest et Kermoguen (informations orales).

Des granges, remises, étables et écuries, essentiellement construites du 19e siècle, reflet de l´activité agricole passée, sont conservées en grand nombre. Des exemples représentatifs subsistent à Loguispar (1781), Pen Ar Stang (1865) et Delliec.

MATÉRIAUX ET MISE EN OEUVRE.

Le recours à différents matériaux de construction est patent. Les schistes et le grès d´extraction locale fournissent la majorité du gros-oeuvre sous forme de moellons. La partie ouest de la commune proche des contreforts du Ménez-Hom est particulièrement marquée par l´usage du grès toutefois toujours associé au schiste (Keralliou, Dorvénez). Dans ce secteur aux roches impropres à la taille, les linteaux sont parfois en bois, surtout pour les parties agricoles (Cosquer, Moudennou). Mais le recours au granite pour les linteaux, chaînages d´angle et corniches demeure prédominant. Marginal mais présent dans le bâti le plus ancien, l´emploi de la microdiorite quartzique (roche de teinte dorée aux cercles mordorés extraite au fond de la rade de Brest) s´observe à Trégoazec (porte du 17e siècle remployée), à Kélécun (18e siècle) ou encore à Kervélec (logis daté 1864).

Les façades sont généralement enduites. Deux maisons conservent des corniches en bois, à corbelets (Resterlan, 1765) ou à denticules (Kerlaouénan, 1798).

STRUCTURES ET TYPLOGIES.

Dans ce secteur d´élevage et de cultures, les constructions rurales, tardives, ne s´inscrivent que rarement dans la catégorie de "l´habitat mixte", caractérisé par la cohabitation des hommes et du bétail sous le même toit (Cosquer, Ty Boul), mais bien davantage dans la catégorie des "logis indépendants", définie par l´absence de cohabitation entre hommes et animaux.

Les logis à étage et à trois travées appartiennent à la catégorie la plus répandue. Les logis en rez-de-chaussée ou à comble à surcroît sont plus rares mais existent, par exemple, à Concily, Keralliou, Pennarvouez, Rosconnec, Roscoat, Ty Jollec ou Rozalc´h et correspondent au bâti le plus ancien (avant 1860).

COUVERTURES.

Les toits couverts d´épaisses ardoises étaient, par le passé, plus nombreux ; un seul cas a pu être observé au Cosquer.

Quant aux toitures végétales, courantes jusqu´à une époque récente, notamment sur les dépendances agricoles, aucun témoin n´a été conservé alors qu´en 1968, de telles toitures subsistaient, entre autres, à Kermoguen et au moulin de Rozarnou.

Aujourd´hui, l´ardoise industrielle comme matériau de couverture des logis est prédominante alors que l´emploi de la tôle ondulée ou du fibrociment est récurrent pour les dépendances ou les logis en attente de réhabilitation ou voués au déclin.

CONCLUSION.

L´habitat rural de Dinéault, tardif et standardisé, en majorité rebâti entre 1850 et 1914, est issu du renouveau et de la modernisation de l´agriculture de cette époque. Aujourd´hui, beaucoup de maisons d´habitation ont gardé leur fonction initiale au coeur des exploitations agricoles actuelles, encore nombreuses sur le territoire (environ une trentaine). Les hameaux de Rosconnec, Kerjean Keralliou et Ty Voënnec conservent des éléments significatifs de l´architecture rurale de la commune.