1861-1864 : la création du Polygone de la Marine

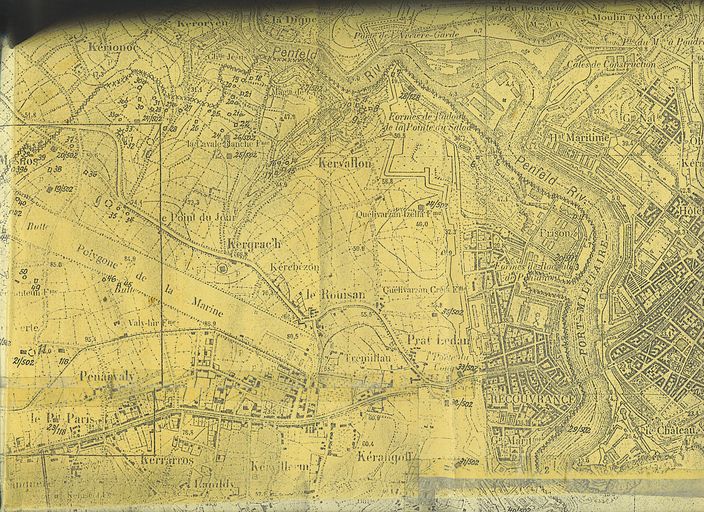

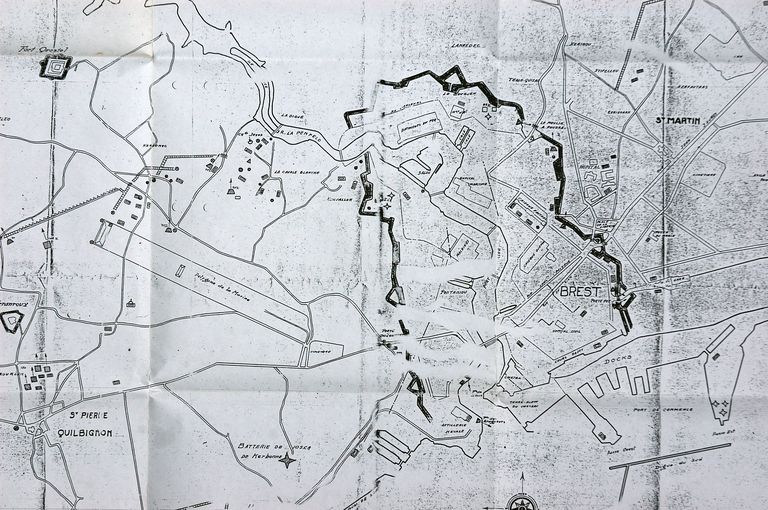

Situé près du Valy-Hir ("la longue allée" en breton), sur le territoire la commune de Saint-Pierre-Quilbignon (rattachée à la commune de Brest en 1945), le "Polygone" est aménagé en 1861-1863 pour servir aux exercices de tir de la Marine avec la reproduction d’une batterie couverte de vaisseau de guerre (Levot, 1865). Le Polygone est inauguré le 1er janvier 1864.

1865-1939 : un terrain militaire aux multiples usages

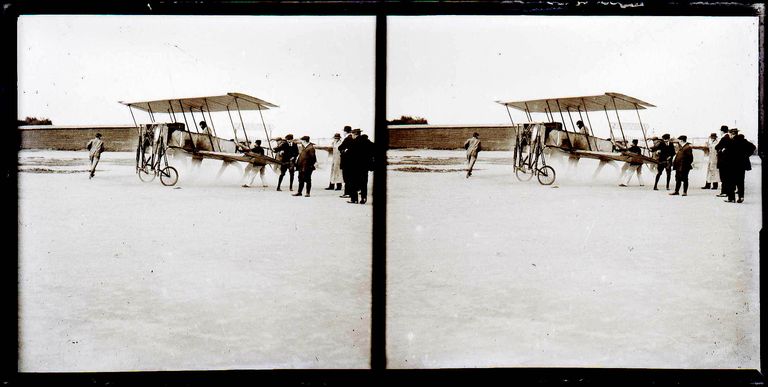

A partir de 1865, le Polygone de la Marine sert régulièrement de champ de courses (avec le soutien du vice-amiral Gueydon, nommé président honoraire de la société hippique de Brest) et occasionnellement de terrain d’aviation (fêtes aériennes organisées en 1912, 1914 et 1921).

En 1868, c’est du Polygone de la Marine que Jean-Marie Le Bris expérimente, avec le soutien de l'Ecole Navale de Brest, son prototype de planeur baptisé l'Albatros II (L’aérodrome de Guipavas n’est inauguré qu’en 1937.)

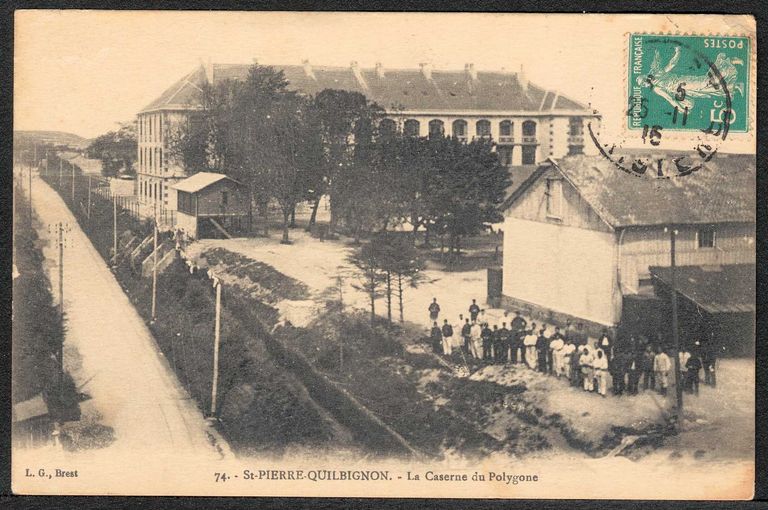

En 1912-1913, une caserne et des écuries sont construites à l’extrémité sud-est pour le deuxième régiment de l’artillerie coloniale. La caserne du Polygone est ensuite occupée par un Peloton de Gendarmerie Mobile.

En 1921, un stade est créé par la Marine avec des pistes d’athlétisme, un terrain de football, une tribune, des vestiaires-douches et un logement pour le gardien.

1940-1944 : le Polygone occupé

Lors de la Seconde Guerre Mondiale, la caserne du Polygone sert au logement de soldats allemands.

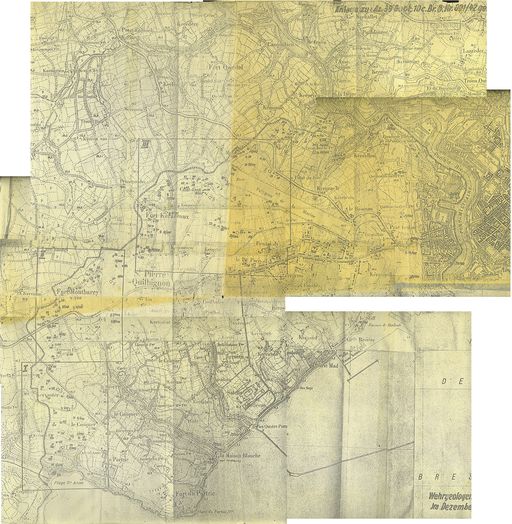

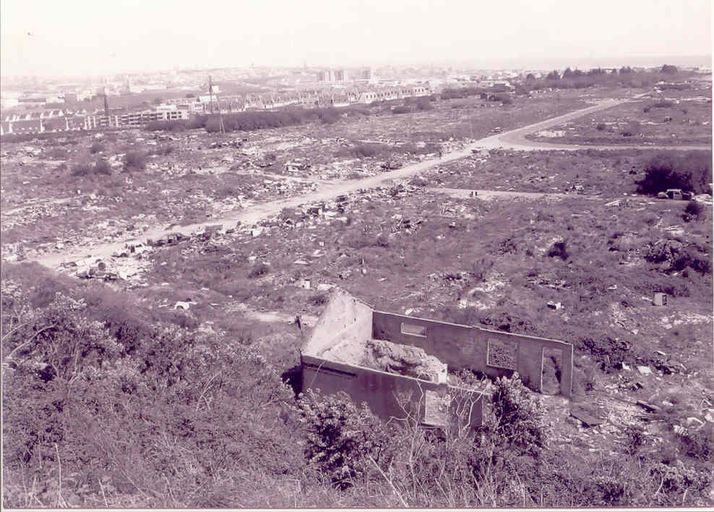

La "Butte" située à l’extrémité nord-ouest du Polygone est intégrée à la ligne principale de combat (Hauptkampflinie) de Brest conçue à partir de la fin de 1942 et mis en œuvre en 1943. Une ligne continue d’obstacles constituée de barrières Cointet (appelées également "portes belges") est positionnée en avant de la butte. Au moins trois bunkers sont construits à son sommet (un poste d’observation et de tir dit Ringständ et un bunker -abri sont visibles sur la vue aérienne de 1966). Un bunker - abri de type VF (muré) est toujours visible sur le sommet de la butte (ensemble fortifié numéroté "B357" ?).

Au moins trois postes d’observation et de tir dits Ringstände sont encore visibles dans les environs de la butte ainsi qu’un bunker - abri de type 501 (muré) rue Maurice Genevoix (à 300 m au nord-est de l’extrémité nord de la butte). Ces bunkers font partie des ensembles fortifiés numérotés "B37" et "B38".

L’extrémité sud-est du Polygone, située à 80 m au-dessus du niveau de la mer, est dotée en 1943 d’un bunker - poste d’observation d’artillerie et d’un bunker - abri de type 622 (ensemble fortifié numéroté "B120").

La caserne du Polygone et ses dépendances ont été touchées par des bombardements aériens.

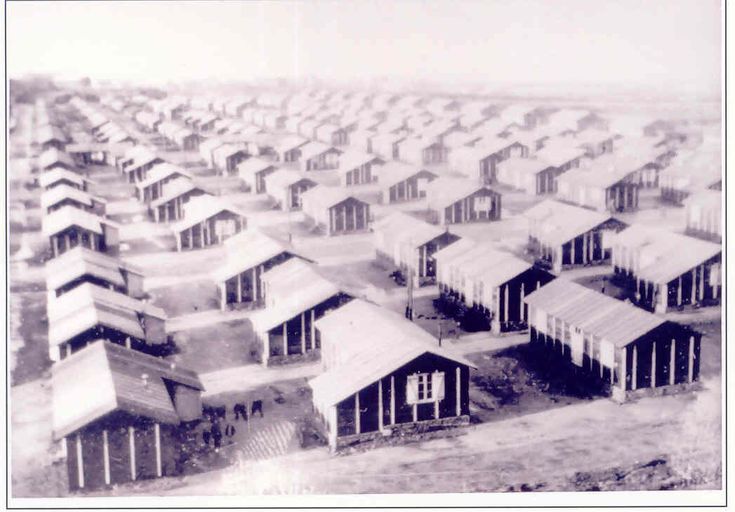

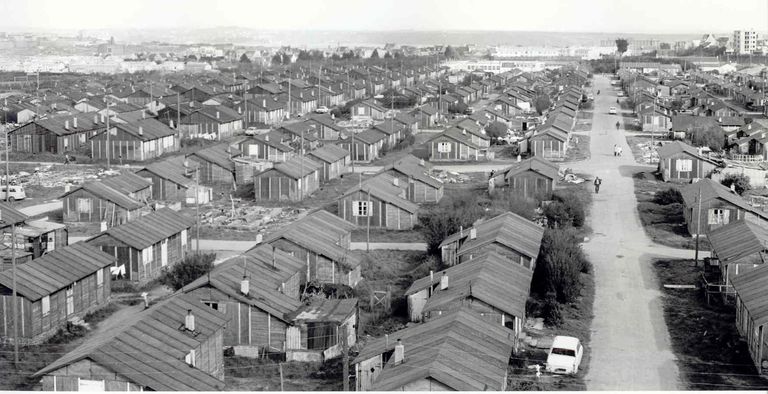

1946-1976 : le Polygone en baraques

Après la Guerre, le Polygone de la Marine abrite l’une des vingt-huit cités de baraque destinées à loger provisoirement les sinistrés de guerre. Plusieurs "cités" de baraque voient le jour dans le périmètre du Polygone de tir : "Polygone-butte" en 1946 (abrégé en "Poly" par ses habitants), "Point-du-jour" et "Polygone-caserne" en 1947. La cité du Polygone-butte était organisée en parcelle de plan carré regroupant douze baraques (220 baraques au total), celle du Point-du-Jour organisée en parcelle de plan rectangulaire de six baraques (268 baraques) et celle du Polygone-caserne en parcelle de plan carré composée de quatre baraques (88 baraques au moins). Au total, les baraques du Polygone de la Marine et de ses environs immédiats regroupent 3 000 habitants venus des divers quartiers de l’ancien Brest. Une baraque sert d’église au centre religieux du Polygone-Butte dépendant de la paroisse du Bouguen. D’autres baraques abritent une école, des commerces et plusieurs débits de boisson. En 1957, près de 20 000 brestois vivent encore dans 3 172 baraques.

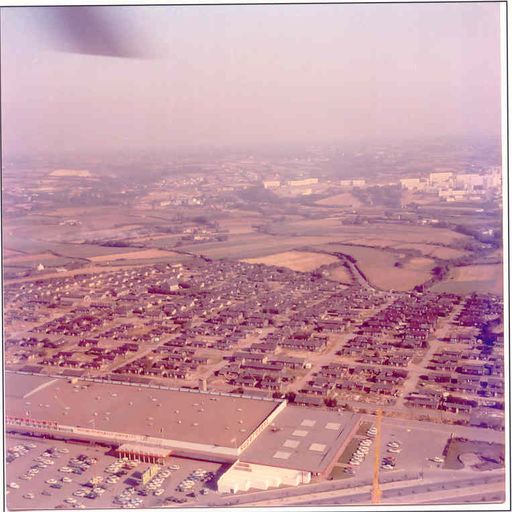

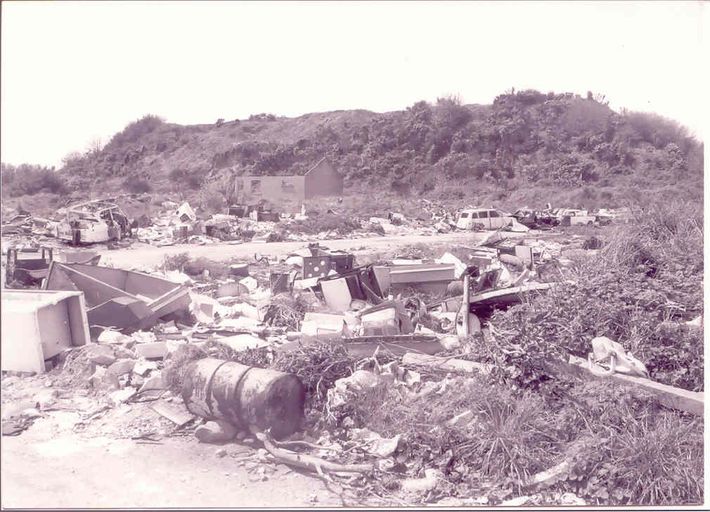

Après le déménagement des habitants dans des logements neufs, les baraques sont peu à peu détruites. La cité du Polygone est la dernière détruite en 1976 (la dernière baraque est rasée en 1984).

Le Polygone : une caserne, un lycée puis un collège

De 1951 à 1965, la caserne du Polygone devient l’annexe du Lycée de Kerichen et reçoit en 1967 le nom de Lycée Amiral Ronarc’h. En 1977, le Lycée Amiral Ronarc’h est transféré à la Cavale Blanche mais le Collège Les Quatre Moulins reste dans le périmètre du Polygone. Le collège doit son nom aux quatre moulins implantés dans le "Parc ar Milinou" acquis par la Marine en 1778.

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.