Implanté sur une ligne de crête de 67 mètres de hauteur, l'écart de Kerascoët se situe entre la pointe de Goasqueliou et le bourg de Hôpital-Camfrout, face au château de Rosmorduc (Daoulas). Le réservoir d'eau, construit en 1975, domine l'écart et est visible depuis Térenez.

Kerascoët est l'écart le plus important de la commune. Son développement a bénéficié de sa situation en bord de rivière, en amont du bourg, donc plus facile d'accès par voie maritime.

C'est à Kerascoët que se situe la première carrière de Kersanton exploitée avant le 19e siècle. Son existence est mentionnée sur une carte éditée par le Service hydrographique de la marine entre 1751 et 1785. Les travaux d'aplanissement de la petite zone portuaire ainsi que la végétalisation des lieux ne laissent pas de trace de l'exploitation de pierres. L'activité économique de Kerascoët était jusqu'aux années 1970 agricole, maritime et ostréicole : le port de Kerascoët accueillait jusqu'à 50 coquilliers (3 à 4 hommes) en 1930 ; des parcs à huîtres étaient installés sur la rivière ; 4 fermes étaient en activités dans les années 1950.

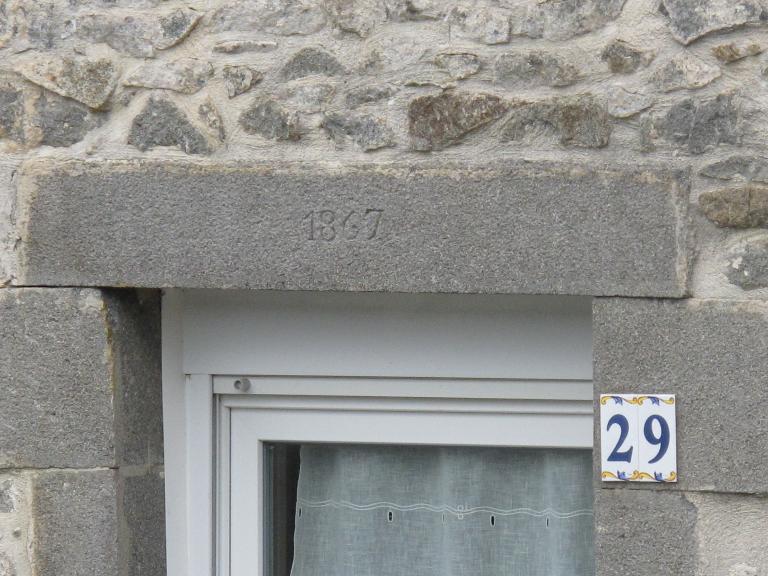

L'occupation de Kerascoët est ancienne : une date portée datant du 17e siècle a été répertoriée (1657) et l'écart est signalé sur la carte de Cassini.

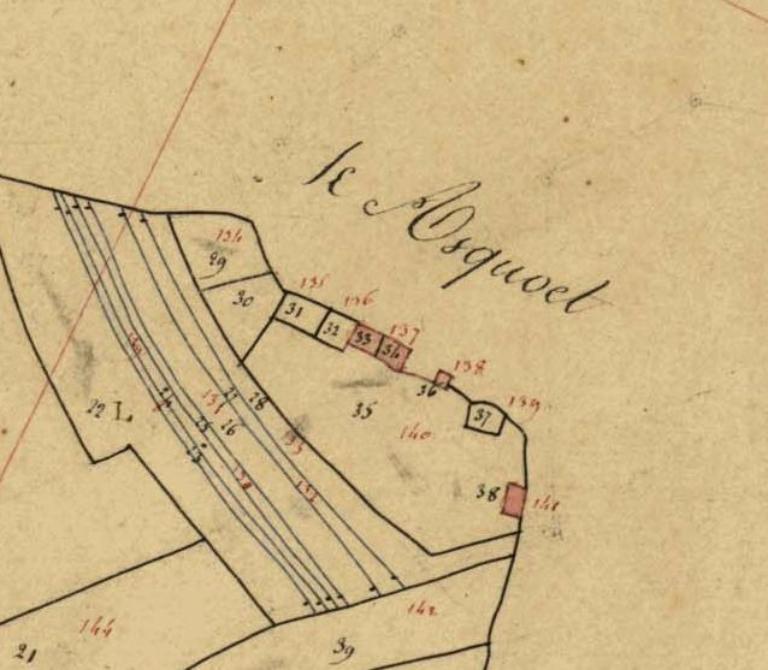

Des vestiges de croix et calvaire (16e siècle) sont intégrés dans les maçonneries de quelques maisons. L'étude du cadastre ancien, de la carte de Cassini et des recensements de population réalisés au cours du 19e siècle permettent d'apporter une documentation.

Les métiers exercés au 19e siècle par les habitants de Kerascoët :

Lors du recensement de la population en 1841, 32 personnes exercent un métier lié à l'agriculture, 4 personnes sont marins et on compte 1 tailleur de pierre, 1 charpentier, 1 calfat et 2 domestiques.

En 1846, 12 personnes exercent un métier en lien avec la mer (matelot ou marin), 4 personnes sont domestiques, 7 exercent un métier en lien avec l'agriculture (cultivateur ou journalier), 1 charpentier et 1 fendeur de pierre sont répertoriés.

Dix ans plus tard, 16 marins sont répertoriés lors du recensement, 17 cultivateurs, 6 journaliers, 2 domestiques, 1 charpentier, 2 calfats et 1 couturière.

En 1866, les métiers liés à la mer prennent le pas sur l'activité agricole : 20 marins pour 6 cultivateurs. Les charpentiers sont au nombre de 2 et 1 forgeron.

En 1876, l'activité maritime du hameau de Kerascoët est dominante : 45 marins sont recensés pour 21 cultivateurs et journaliers. Le reste de la population exerce des métiers de couturière, vacher et tenancier de cabaret. Les femmes, qui auparavant exerçaient des métiers comme cultivatrice ou journalière, sont répertoriées comme ménagères : signe d'une aisance financière ou modification de la perception du travail féminin?

Chiffres de la population d'après les recensements du 19e siècle :

1846 : 80 habitants pour 17 maisons.

1856 : 94 habitants pour 19 maisons.

1861 : 130 habitants pour 26 maisons.

1866 : 138 habitants pour 27 maisons.

1872 : 189 habitants pour 42 maisons.

1876 : 185 habitants pour 37 maisons.

1891 : 205 habitants pour 39 maisons.

1896 : 171 habitants pour 30 maisons.

1906 : 227 habitants pour 45 maisons.

1911 : 247 habitants pour 47 maisons.

Concordance entre analyse du bâti et données du recensement de la population :

Les datations proposées pour le bâti de Kerascoët correspondent à l'augmentation de la population au cours du 19e siècle. Ainsi, le 19e siècle représente 43% du bâti et le 20e siècle 35%. Quant aux 17e et 18e siècle, respectivement 2% et 16%, il s'agit de bâti modifié (création d'étage, charpente modifiée, création d'ouverture). L'habitat ancien est un habitat de type maisons de pêcheurs où l'activité est mixte (pêche et agriculture). Les maisons construites à la fin du 19e siècle et début 20e siècle possèdent, pour certaines, en rez-de-chaussée des commerces. Et ce en lien avec le développement de l'activité maritime faisant de Kerascoët un lieu d'échange.

Chargée d'études d'Inventaire