En 1849, la carrière est exploitée à ciel ouvert par M. Heydon puis par Louis Jaouen en 1855. En 1869, quelques fouilles sont réalisées entre le canal de Nantes à Brest et le chemin conduisant de Pont-Caublant au château. En 1870, l’ardoisière est exploitée à ciel ouvert par Jean-Michel Kerloch et Nicolas Plouzennec.

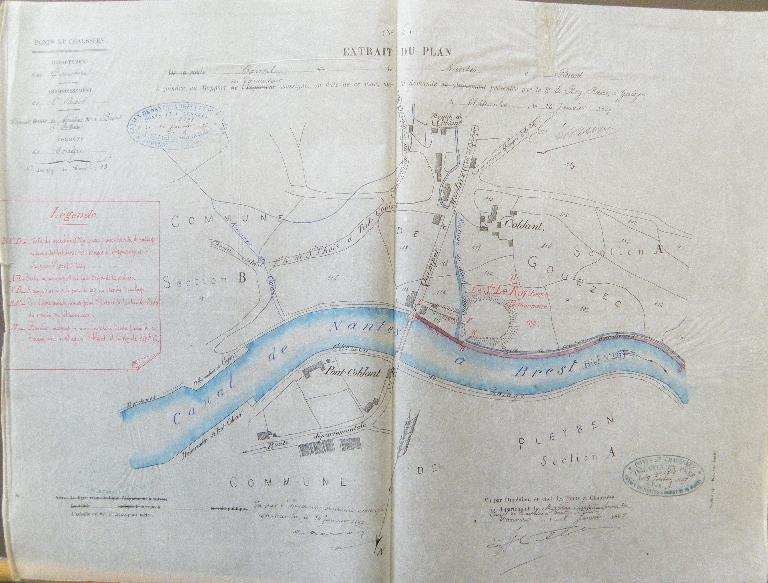

En 1874, MM. Kerloch et Plouzennec sont autorisés à faire une prise d’eau dans le canal, afin de servir à actionner les pompes d’exhaure dans l’ardoisière. En 1877, M. De Legge fait une demande pour établir à ses frais un parcours de 130 mètres pour desservir la carrière. Il ne semble être alors qu’exploitant. En 1879 eut lieu un quiproquo quant à la propriété de l’ardoisière. M. de Legge affirme qu’elle lui appartient et qu’il renonce à utiliser la prise d’eau faite antérieurement (1874). Mais l’ardoisière appartiendrait finalement toujours à MM. Kerloch et Plouzennec, qui eux souhaitent la garder. Le service tranchera finalement en faveur de ces derniers. Pourtant en 1878, les archives citent le comte de Legge comme propriétaire et MM. Kerloch et Plouzennec comme exploitants.

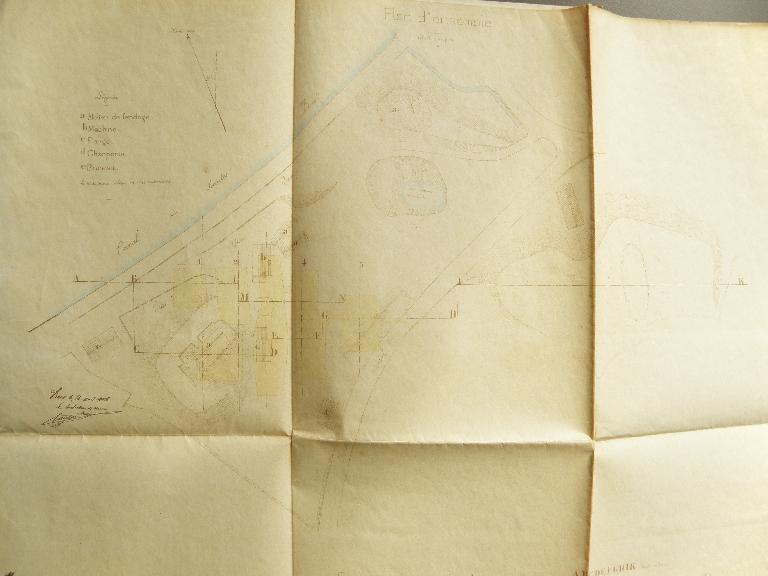

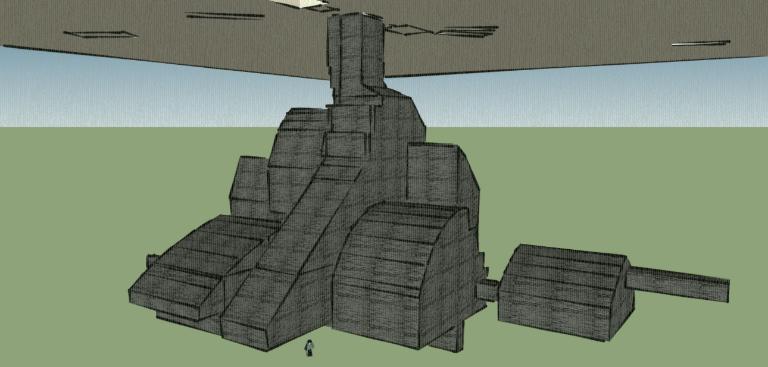

En 1878, l’ardoisière se compose de deux excavations. La première à l’ouest est abandonnée et noyée à 5-6 mètres du chemin vicinal n°4. La seconde se trouve à l’est de la précédente, elle en est séparée par un massif de rocher, à 10 mètres du chemin. L’eau est puisée par un système de pompes hydrauliques, mues par une machine à vapeur. Les blocs de schiste sont extraits grâce à des grues à bras et à des manèges.

En 1878, l’ardoisière devient souterraine. En 1880, se produit un éboulement et en 1881, l’ardoisière est inondée. En 1887, l’exploitation souterraine est interdite dans la chambre occidentale où s’est produit l’éboulement.

Depuis un accident en 1895, les travaux ont cessé dans la partie de la carrière accidentée. Un comblement de cette partie est fait pour éviter tout autre éboulement. Depuis 1895, l’ardoisière est exploitée par MM. Flochlay, Mahé et Halléguen.

En 1896, l’exploitation de la partie ouest est finalement autorisée mais avec beaucoup de précautions. En 1905, Mme Veuve Flochlay prend la suite de son mari, aux côtés des autres associés. M. Piriou les rejoint. Le site est contrôlé par M. Boulard.

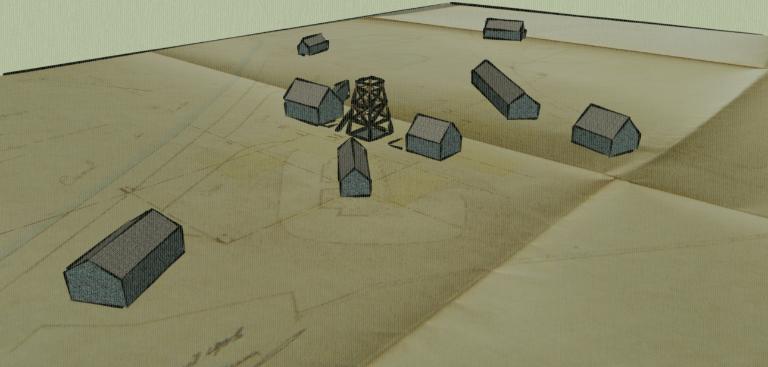

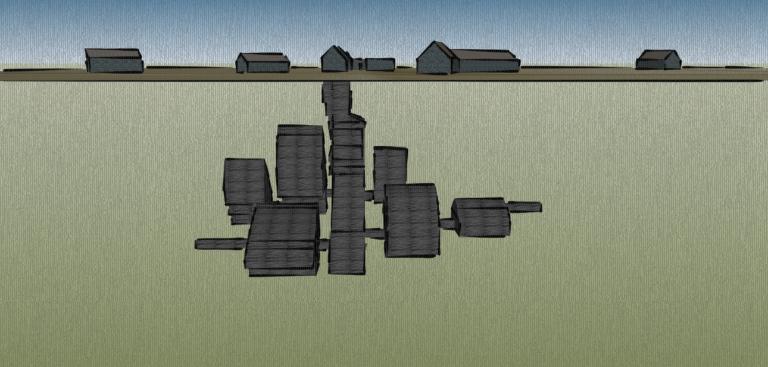

En 1912, l’ardoisière compte 21 mineurs qui travaillent dans huit chambres. Ils sont éclairés à l’électricité. Un treuil alimenté par une machine à vapeur permet de remonter les blocs. En surface, quatre ateliers abritent 47 fendeurs et une forge se trouve près du puits. Le bureau du contremaitre se trouve près du canal. Deux bâtiments se trouvent près du chemin vicinal sans fonction connue : peut-être des lieux de stockage pour les ardoises ou des magasins d’explosifs. Des quais sont aménagés sur la carrière elle-même.

L’ardoisière est exploitée en 1913 par MM. Mahé, Flochlay, Bozec, Douguet, Merrien et la veuve Bozec. L’exploitation continue pendant la première guerre mondiale.

En 1914, le minotier M. Picart demande à agrandir le canal d’amenée de son moulin de Lescuz de manière à alimenter une turbine de 50 à 60 HP. Cela servirait à l’éclairage électrique et à la force motrice pour les ardoisières de Pont-Caublanc et le bourg de Gouézec. En 1923, l’autorisation est en passe d’être donnée mais la « Société Veuve Flochlay, Bozec, Mahé et Cie » veut utiliser la force motrice du barrage 227 de Stéréon pour une usine hydro-électrique et alimenter l’ardoisière de Parc-ar-Pont. L’autorisation leur sera donnée, au détriment du minotier.

L’ardoisière ferme en 1927 mais est reprise en 1928 par M. Bozec. En 1929, Jean Léon ouvre de nouveau l’ardoisière et embauche une vingtaine d’ouvriers. Il utilise la méthode montante. Moins de 6 mois après la reprise, un nouvel accident se produit et le site ferme définitivement en août 1932.