Suite aux bombardements de la deuxième guerre mondiale, les sinistrés furent relogés dans des maisons provisoires préfabriquées plus communément appelées « baraques » ou « baraquements ». La Bretagne en comptait alors entre 30 000 et 50 000 (environ 156 000 sur l’ensemble du territoire français). Sensées durer entre 10 et 15 ans, le temps que les sinistrés soient relogés dans du « dur », les baraques ont largement dépassé leur espérance de vie. Ainsi, trois quart de siècle après leur construction, des centaines d’entre elles sont toujours debout et habitées en Bretagne.

Pourquoi des baraques ?

Le choix d’utiliser des baraques pour loger les sinistrés s’impose au gouvernement français car la crise du logement est sans précédent au lendemain de la guerre : deux millions de logements sont touchés et 500 000 sont entièrement rasés. Entre 1939 et 1943, 600 villes sont en partie détruites et 1850 de plus le sont suite aux combats de la Libération. Plus de cinq millions de Français sont déclarés sinistrés en 1945 dont environ deux millions sont sans logis. La France doit faire face à une crise du logement sans précédent. Depuis 1919, l’aide de l’Etat français se manifeste de deux manières : l’indemnisation et la reconstruction. Dans les deux cas, il faut agir vite et trouver un toit aux sans-logis. En octobre 1944, alors que la guerre n’est pas encore terminée, le Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme (MRU) est créé à Alger par le Gouvernement provisoire de la République Française du Général de Gaulle. A sa tête, Raoul Dautry, polytechnicien ayant joué un rôle important dans la reconstruction des chemins de fer et dans leur développement entre les deux guerres, prend rapidement des mesures visant à déblayer les localités sinistrées et les voies publiques. Il fait également réquisitionner les maisons vides, les résidences secondaires, les granges et les greniers. Mais les hébergements trouvés ne sont pas en nombre suffisant et Raoul Dautry opte en faveur de baraquements provisoires. Il doit convaincre certains membres de son ministère qui dénoncent le coût élevé de construction, un coût qui, selon eux, entraînerait une perte de moyens pour la reconstruction. Ces derniers craignent également une potentielle pérennité des baraques dans certains quartiers. Cependant, le risque d’instabilité sociale est trop grand et Raoul Dautry tranche : une ordonnance du 26 janvier 1945 prévoit « le relogement des sinistrés dans leurs commune d’origine, l’édification d’abris provisoires à usage commercial ou d’habitation, et la fabrication de mobiliers ». Le 3 février 1945, Dautry s’adresse aux maires des communes sinistrées et leur écrit : « Que les maires soient convaincus de l’esprit d’équité dans lequel les chefs de mes services procèdent à la répartition entre des collectivités dignes de sollicitude, des moyens bien insuffisants, hélas, que je mets à la disposition de chacun d’eux. Dans la maison que j’ai l’honneur de diriger, et à tous les degrés, il n’y a qu’une volonté, celle de soulager au plus tôt la détresse des sinistrés ».

Petite histoire des baraques de leur construction à nos jours :

La plupart des baraques d’après-guerre, tant en Bretagne que sur l’ensemble du territoire français, sont provisoires et destinées à être remplacées par des constructions définitives. Les UK 100 - modèle américain -, par exemple, sont supposés avoir une durée de vie de 10 à 15 ans. Pourtant, le provisoire tend, dans certains quartiers de périphérie des villes, à s’installer… Une tendance qui s’explique par une reconstruction qui prend du retard pour des raisons économiques, politiques mais aussi sociales : les habitants des baraques se sont attachés à leurs maisons, à leurs cités « provisoires » et résistent au changement. La perspective d’être relogé en appartement, à la « verticale » plutôt qu’à l’ « horizontale » n’enchante pas la majorité des habitants des baraques, habitués à avoir un petit jardin autour de leur baraque, une vraie vie de quartier et de communauté.Les premières démolitions de cités provisoires et de baraques isolées ont lieu vers la fin des années 1950 et durent jusqu’aux années 1980. Les périodes de démolition des baraques dépendent des politiques urbaines des villes mais aussi sociales. Alors que les primo-habitants sont relogés dans des cités neuves, la plupart du temps en appartement, les baraques ne sont pas forcément détruites et servent à héberger des familles particulièrement dans le besoin ou à faible revenu. Ainsi, des cités provisoires se « ghettoïsent » comme celle de Soye dans les années 1960 et 1970 et deviennent même parfois insalubres avant d’être finalement détruites. Les baraques ne sont pas toujours démolies. Elles sont aussi démontées pour être revendues et remontées ailleurs. Il existe même des surplus où l’on peut en acheter comme à Giberville en banlieue caennaise. Ainsi, elles ont une deuxième vie. Elles servent de « nouveau » comme habitation, principale ou comme maison secondaire en bord de mer ou dans la campagne, ou comme baraque agricole pour stocker du matériel, servir de vestiaire. Certaines sont transformées en club houses d’aéroclubs, en club de voile, en épicerie de quartier, ou encore comme centre artistique tel l’Atypik de l’association Art Tribu à Gestel dans le Morbihan. Et ce ne sont que quelques exemples ! Des quartiers entiers bravent les décennies et survivent presqu’intacts soit parce que les habitants ont acheté leur baraque, soit parce que les autorités locales ont choisi de continuer à les garder comme logements sociaux comme à Carhaix où des UK 100 importés de Lorient en 1957 trouvent une seconde vie en servant de logements sociaux dans la Cité du Frout depuis la fin des années 1950.

Les différents types de baraques :

Au lendemain de la guerre, le gouvernement français n’est pas en mesure de produire suffisamment de baraques et demande de l’aide à l’étranger. Des préfabriqués américains, canadiens, suédois, finlandais, autrichiens et suisses viennent en renfort du modèle français le plus courant, appelé 534.10. Des baraques allemandes ou d’origine inconnu complètent le tableau du paysage « préfab » en Bretagne. Les fiches techniques suivantes permettent d’aider à identifier les différents types de baraques présentes sur le sol breton.

Nom : Baraque française modèle 534.10

Pays d’origine : France

Année de construction : 1918

Superficie : 10,60 x 4,16 m soit 44,1 m2

Matériaux : Bois et toit en papier goudronné

Nombre produit ou importé : inconnu

Caractéristiques : La 534.10 est composée de trois pièces. Ni toilettes, ni salle de bains à l’intérieur. Aucune indication sur la signification du code 534.10

Historique : Elle est le fruit de l'adaptation de la baraque Adrian et de la baraque-tente de l'armée française (modèle 1897), plus facilement transportable et plus économe en bois. Elle est initialement destinée à loger les officiers sur le front. Elles sont finalement utilisées pour loger les sinistrés dès 1919.

Nom : Baraque française modèle 519.15

Pays d’origine : France

Année de construction : Inconnue

Superficie : Inconnue

Matériaux : Bois et toit en papier goudronné

Nombre produit ou importé : inconnu

Caractéristiques : inconnu

Historique : inconnu

Nom : Baraque française de type « CIMOLAÏ »

Pays d’origine : France

Année de construction : 1945

Superficie :

Matériaux : Bois et toit en papier goudronné

Nombre produit ou importé : inconnu

Caractéristiques : produites à Vannes par les scieries d’Armorique, route de Sainte-Anne

Historique : Cimolaï (propriétaire des scieries d’Armorique) est l’un des trois entrepreneurs choisis par le MRU (avec Périgault à Lanester et Jacques à Pontivy) dans le Morbihan pour fabriquer des baraques pour les sinistrés.

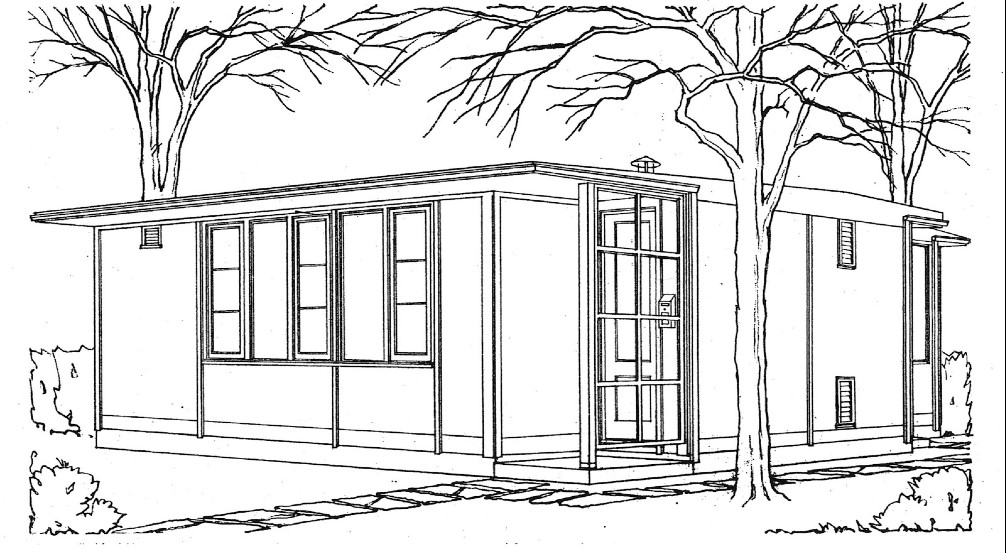

Nom : Bungalow américain UK 100

Pays d’origine : Etats-Unis d’Amérique

Année de construction : 1945

Superficie : 59 m2 et 64 m2 hors tout

Matériaux : Bois et homasote (carton compacté)

Nombre produit ou importé : environ 8000

Caractéristiques : architecture moderniste, toit plat, grande surface vitrée (un tiers des façades), deux chambres, séjour, salle de bain (avec toilette) et cuisine équipés

Historique : Le modèle UK 100 était à l’origine destiné à être exporté au Royaume- Uni (d’où son nom UK comme United Kingdom - 100 pour le nombre de pièces dont le préfabriqué était constitué). Cependant, les Britanniques arrêtent leur importation d’UK 100 lorsque la loi du Prêt-Bail se termine en août 1945. Plus de 8 000 baraques américaines qui étaient initialement destinées à être implantées au Royaume-Uni sont érigées en France dont environ 3000 en Bretagne.

Nom : Maison démontable par panneaux des entreprises J. Ulysse Sainte-Marie

Pays d’origine : Canada (Québec, Beauport)

Année de construction : 1946

Superficie : 50 m2

Matériaux : Bois et toit en papier goudronné

Nombre produit ou importé : 1500

Caractéristiques : Elles étaient initialement conçues avec deux chambres, un séjour, une salle d’eau et une cuisine équipée. Mais une fois en France, les modules d’1m20 contenant la salle d’eau ne seront pas montés.

Historique : Ce modèle spécialement conçu pour être démontable est une adaptation de la maison de colonisation québécoise popularisé au milieu du XIXème siècle et industrialisé à partir des années 1930.

Nom : Maison scandinave (Svenska Trähus - EA6*074)

Pays d’origine : Suède et Finlande

Année de construction : 1945

Superficie : 74 m2

Matériaux : Bois et toit en papier goudronné

Nombre produit ou importé : Inconnu

Caractéristiques : Deux chambres, un séjour, une cuisine et une salle d’eau (avec toilettes) équipés.

Historique : Ce modèle, très probablement issu des plans du célèbre architecte finlandais Alvar Aalto, fut produit l’entreprise suédoise Svensk Trähus Export et l’entreprise finlandaise Puutalo, Helsinki.

Nom : Baraque suisse système Uninorm (3 modèles)

Pays d’origine : Suisse

Année de construction : A partir de 1939

Superficie :

Modèle 1 : 7 x 10 m = 70 m2

Modèle 2 : 7 x 13 m = 81 m2

Modèle 3 : 7 x 20 m = 140 m2

Matériaux : Bois et toit en papier goudronné

Nombre produit ou importé : Inconnu

Caractéristiques : Baraques en bois modulaires qui se composent de cadres en bois divisés en trois parties. Chaque cadre mesure 2,52 m de large et 2,41 m de hauteur pour les côtés. Les parois latérales sont composées de quatre parties avec un entraxe 3,44 m de hauteur.

Historique : Conçues pour l’armée suisse par l’entreprise Hoch et Tiefbau AG en 1939. En 1941, la société suisse des maîtres charpentiers conçut une forme particulière d’Uninorm, la baraque avec fermeture par clavette (fixation des panneaux par des systèmes métalliques bloquants). Les modèles 1 et 2 servirent spécialement d’infirmeries et de logements tandis que le modèle 3, plus grand, eut des affectations diverses : cantines, garderies pour enfants, écoles, maisons divisées en plusieurs logements, églises, temples … A partir de 1944, la Suisse met en place une aide internationale pour les sinistrés : le Don Suisse pour les victimes de guerre dont le but est de fournir des logements et des services dans les villes sinistrée.

Nom : Préfabriqué autrichien

Pays d’origine : Autriche

Année de construction : Inconnue

Superficie : Environ 100 m2

Matériaux : Bois

Nombre produit ou importé : Inconnu

Caractéristiques : Construite sur deux étages et un grenier, avec trois ou quatre chambres, une cuisine et une salle de bains équipés et un très grand hall d’entrée.

Historique : Les index de recherche des archives nationales révèlent qu’un lot de préfabriqués autrichiens a été attribué à la SNCF à la fin des années 1940 au titre de dommages de guerre. Jusqu’à présent, on les trouve réunies en cités cheminotes ou individuellement à proximité des gares (Avranches, Cherbourg, Saint-Brieuc, Valognes, Sainte-Foy-les-Lyon, Poitiers…).

NB : Cette liste de modèles de baraques n’est pas exhaustive. Il existe notamment des baraques allemandes datant de la deuxième guerre mondiale et de l’immédiate après-guerre mais nos recherches ne sont pas encore avancées pour pouvoir les partager à ce jour

Quelques chiffres - estimations données de Mémoire de Soye :

Il est très difficile de trouver des chiffres sur les baraques en France, de nombreux documents d’archive ayant disparu et d’autres étant éparpillés et non regroupés à un endroit précis. Au cours de ses vingt années d’existence, l’association Mémoire de Soye (Ploemeur, 56) a réussi à récolter des informations qui lui permettent de donner les estimations suivantes : 156 000 au moins furent érigées sur toute la France entre 1945 et 1947 dont entre 30 000 et 50 000 en Bretagne (environ 5 000 à Lorient et dans le pays lorientais).