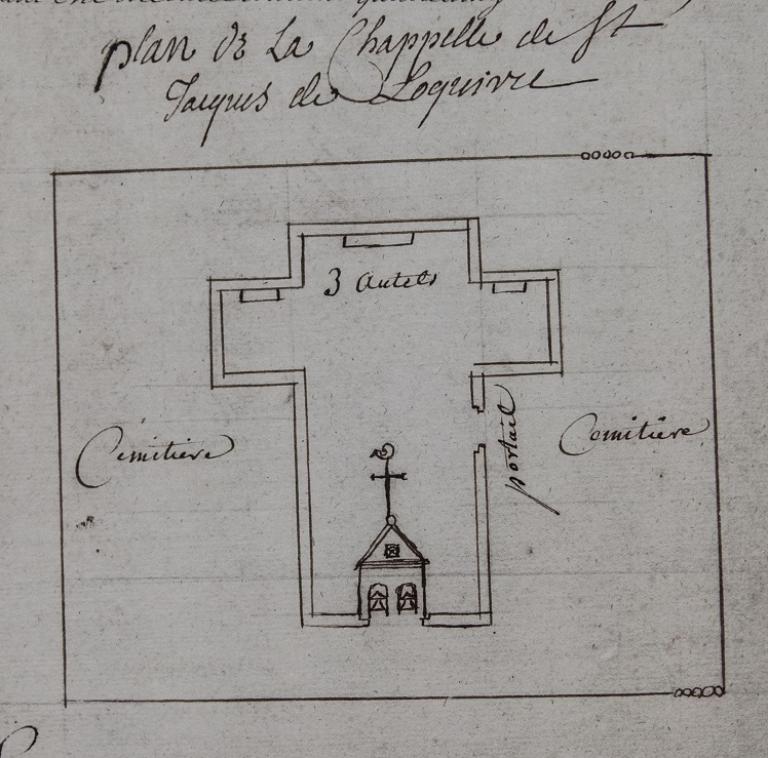

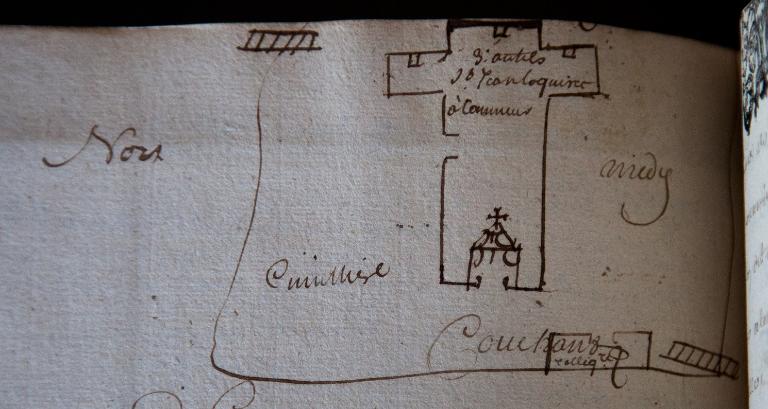

L’établissement des hospitaliers dans la première moitié du XVe siècle est probablement à l’origine du démembrement de Lanmeur en faveur de la création de la trêve de Locquirec. En 1444, le commandeur de La Feuillée Pierre de Keramborgne mentionne « Loquirec » dans l’énumération des domaines quévaisiers de sa commanderie, puis en 1455, Locquirec est déjà confirmé comme trêve de Lanmeur lors de la Réformation du domaine ducal par Pierre II. Selon le procès-verbal des prééminences de la trêve de Locquirec de 1679, seul le commandeur avait droit de lizière, les armes du Palacret se voyaient en supériorité sur la maitresse-vitre et sur la vitre du pignon de la chapelle méridionale ainsi qu’en ronde-bosse au-dessus de l’entrée occidentale. Dans sa déclaration de 1697, le commandeur Leonor de Beaulieu de Belthomas est patron et fondateur de l’église Saint-Jacques de Locquirec et possède tous les droits d’enfeus, de bancs, d’accoudoirs et d’escabeaux. En 1705, les croquis d’arpentages de la commanderie de La Feuillée placent l’église tréviale de Locquirec sous le vocable de Saint-Jean, puis en 1731 sous le vocable de Saint-Jacques, explicitant un changement de vocable entre la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle.

- enquête thématique régionale, Inventaire des commanderies templières et hospitalières de Bretagne

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Bretagne - Plouigneau

-

Commune

Locquirec

-

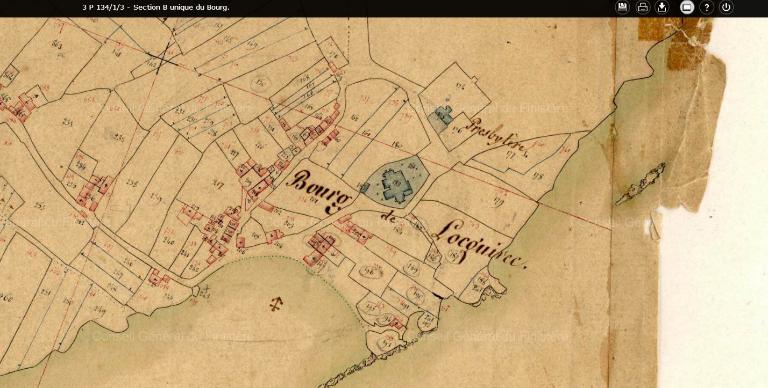

Cadastre

1826

Section B unique du Bourg

Archives Départementales du Finistère 3 P 134/1/3

-

Dénominationséglise paroissiale

-

VocablesSaint-Jacques

-

Période(s)

- Principale : 15e siècle, 1ère moitié 17e siècle

-

Dates

- 1621, porte la date

- 1658, porte la date

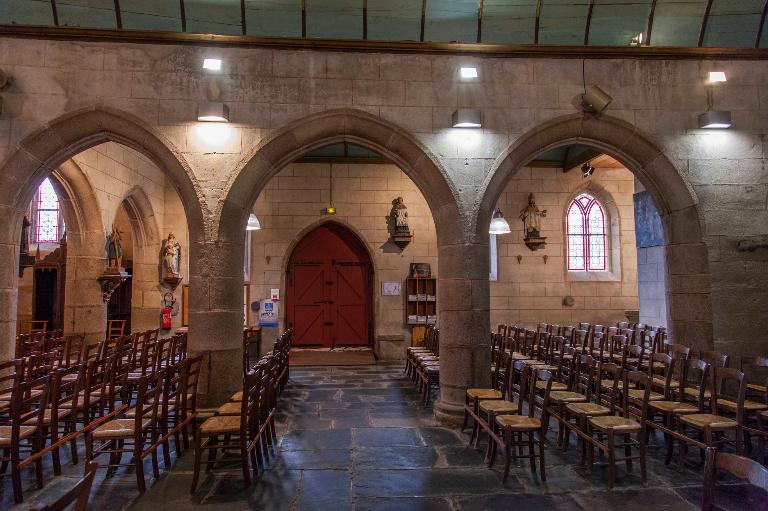

L’église construite en moellons de schiste et granite propose un plan en croix latine à trois nefs, un transept et un chœur à pans multiples. De l’édifice hospitalier du XVe siècle, il ne reste pratiquement aucun vestige architectural excepté les remplages flamboyants de la baie 0 et du transept méridional. L’église Saint-Jacques est presqu’entièrement reconstruite au XVIIe siècle dans le style Beaumanoir : à l’ouest, la nef est précédée d’un clocher-mur au portail renaissant maintenu par de puissants contreforts et flanqué d’une tourelle d’escalier circulaire. Elle permet l’accès à une plate-forme ceinturée d’une balustrade ajourée de quadrilobes et surmontée d’un beffroi à trois chambres de cloches coiffé d’une flèche flamboyante. L’horizontalité de la plateforme est soulignée de quatre gargouilles aux angles et d’une série d’encorbellements. À l’est, l’abside est à noues multiples cernées de contreforts à niches et volutes et surmontées de frontons triangulaires aux rampants lisses. Le clocher-mur est construit en 1621 et le chœur en 1658, datés par inscriptions lapidaires, ce qui confirme l’emploi tardif d’un style Beaumanoir aux inspirations renaissantes et baroques. Le collage des collatéraux à la nef et au transept ainsi que leurs couvertures distinctes indiquent une phase de construction asynchrone, de plus, un pan de mur au nord-ouest de la nef semble avoir été ajouté lors de la construction du clocher-mur dans un but esthétique consistant à aligner le mur pignon de la nef avec celui du collatéral sud. À l’intérieur, le parement en moellon de schiste est presqu’entièrement recouvert d’un enduit en faux appareil imitant les assises des piles de la nef. Les collatéraux sont répartis en trois travées et séparés de la nef et du transept par des arcades en plein-cintre au nord et légèrement brisées au sud rappelant l’église voisine de Saint-Egat à Plouégat-Guérand. Les voussures pénétrant directement les piles confirment une construction de la fin du XVIe ou début XVIIe siècle. Un arc diaphragme en berceau sépare la nef de la croisée du transept qui est soulignée aux angles d’un simple chanfrein.

-

Murs

- pierre appareil mixte

-

Toitsardoise

-

Plansplan en croix latine

-

Étages3 vaisseaux

-

TypologiesEglise en croix latine à deux collatéraux

-

État de conservationbon état

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

-

Protectionsclassé MH, 1914/03/27

-

Référence MH

- (c) Région Bretagne

- (c) Stéven Lemaître

- (c) Région Bretagne

- (c) Stéven Lemaître

- (c) Région Bretagne

- (c) Stéven Lemaître

- (c) Région Bretagne

- (c) Stéven Lemaître

- (c) Région Bretagne

- (c) Stéven Lemaître

- (c) Région Bretagne

- (c) Stéven Lemaître

- (c) Région Bretagne

- (c) Stéven Lemaître

- (c) Région Bretagne

- (c) Stéven Lemaître

- (c) Région Bretagne

- (c) Stéven Lemaître

- (c) Région Bretagne

- (c) Stéven Lemaître

- (c) Région Bretagne

- (c) Stéven Lemaître

- (c) Région Bretagne

- (c) Stéven Lemaître

- (c) Région Bretagne

- (c) Stéven Lemaître

- (c) Région Bretagne

- (c) Stéven Lemaître

- (c) Région Bretagne

- (c) Stéven Lemaître

- (c) Région Bretagne

- (c) Stéven Lemaître

Documents d'archives

Bibliographie

-

LAURENT, Jeanne. Un monde rural en Bretagne au XVe siècle. La quévaise, Paris, S.E.V.P.E.N., 1972

-

DE LISLE DU DRENEUC, Pitre. « Armoiries et prééminences des familles Bretonnes dans les églises du ressort de Morlaix et de Lanmeur (suite) », dans Revue Historique de l’Ouest, Nantes, 1886

-

GUILLOTIN DE CORSON, Amédée Les Templiers et les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, dits Chevaliers de Malte en Bretagne, Nantes, 1902, p104

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

COUFFON, René, LE BARS, Alfred. Diocèse de Quimper et de Léon. Nouveau répertoire des églises et chapelles. Quimper : Association Diocésaine, 1988.

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

ABGRALL, Jean-Marie. Notices des paroisses du diocèse de Quimper et de Léon. Dans : Bulletin de la commission diocésaine d´architecture et d´archéologie, vol. I, 1904