Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

- opération ponctuelle

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Bretagne - Ploudalmézeau

-

Commune

Plourin

-

Lieu-dit

Kerizaouen

-

Dénominationsmanoir, fournil, dépendance

-

Destinationsferme, maison

-

Parties constituantes non étudiéescolombier, moulin

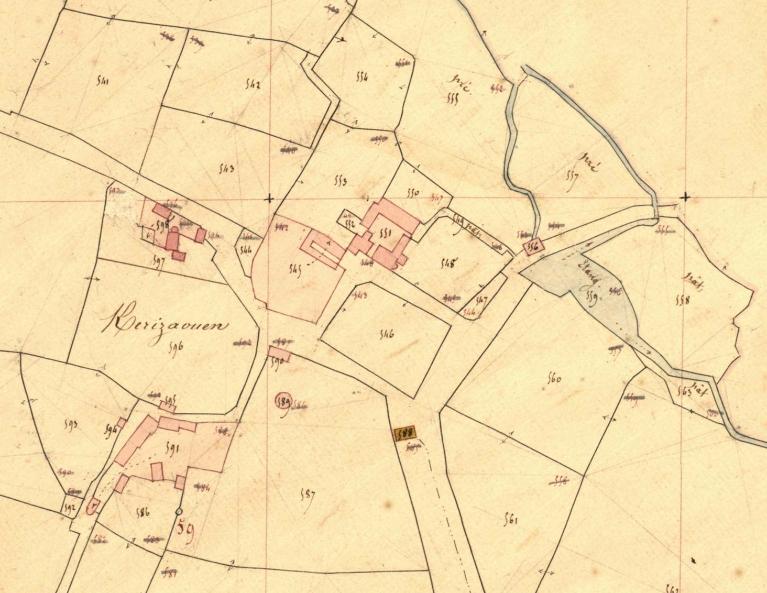

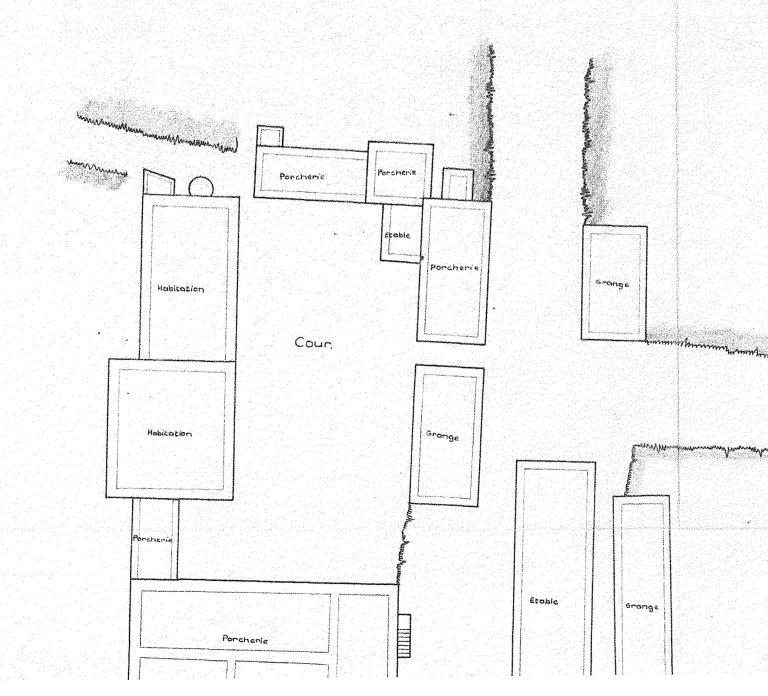

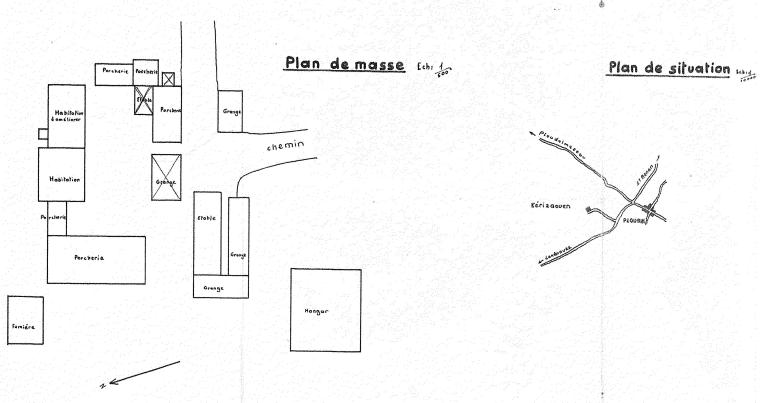

Si la seigneurie est connue comme étant celle de Keruzaouen [Keruzaouën], le cadastre de 1845 de Plourin mentionne comme toponyme Kerizaouen (braz pour le logis manorial et bihan certainement pour la métairie située à 150 mètres au sud-ouest). Le cadastre figure un ancien site manorial implanté immédiatement au sud d’un ruisseau - non nommé - se jetant dans la mer distante de 3 km. Il révèle un aménagement ancien du territoire : avenue, moulin, chaussée et son étang, chapelle (ar chapel), colombier (ar c’houldri), fermes et dépendances, parcelles closes de mur, pâtures, parcelles en ellipse… Les bâtiments principaux - logis manorial et dépendances - s’organisent autour d’une cour fermée.

La chapelle Notre-Dame de Pitié de Keruzaouen n'existe plus : elle est figurée comme ruinée en 1845 (parcelle 588, bâtiment lavé de jaune). La grande pietà ou Vierge de Pitié de Plourin1, chef-d’œuvre en kersantite des frères Prigent datable du milieu du 16e siècle, conservée dans l’enclos paroissial de l’église Saint-Budoc, provient de la chapelle de Kerizaouen2. Il s’agit d’une pietà à six personnages : sont présents le Christ mort, les saintes femmes et saint Jean pleurant (des triples larmes en pierre). Au pied de la pietà, près du pot à onguent, les armoiries des seigneurs de Keruzaouen, "de sable au lion léopardé d’argent" en alliance avec une autre famille "un croissant accompagné de trois coquilles" (Le Moyne - Manac’h : "D’argent à trois coquilles de gueules, un croissant de même en abyme"3).

La famille Pilguen - citée dès 1426 dans les montres de Saint-Pol-de-Léon - est dite seigneur de Keruzaouen et de Kermeidic dans la paroisse de Plourin (Pol Potier de Courcy, Nobiliaire et armorial de Bretagne). Ses armoiries sont "de sable au lion léopardé d’argent" (variante : "De sable au léopard d’argent". Le dénommé Jean Pilguen est cité en 1443.

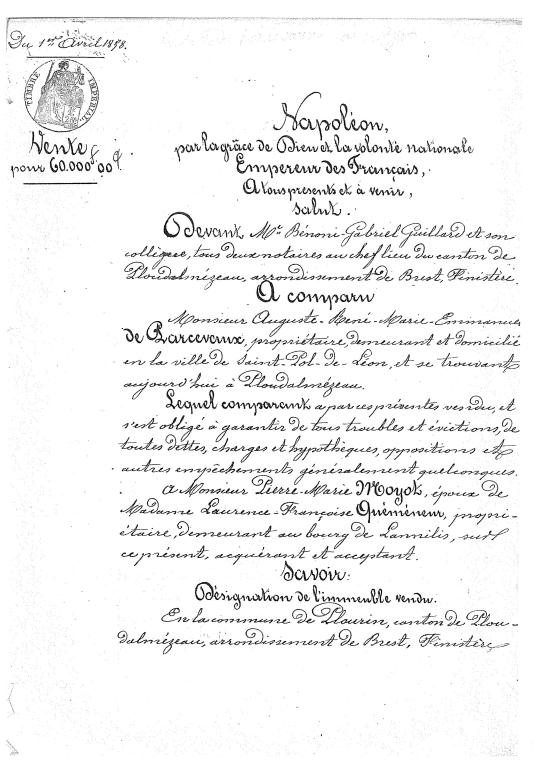

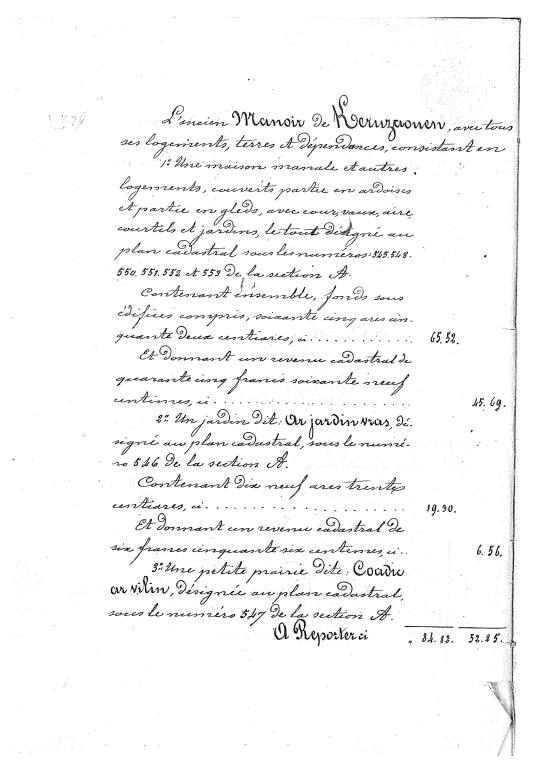

Auguste (René-Marie-Emmanuel) de Parcevaux, habitant à Saint-Pol-de-Léon, a vendu le manoir de Keruzaouen [sic] et ses terres en avril 1858 à Pierre-Marie Moyot, époux de Laurence-Françoise Quéméneur, "propriétaire" demeurant au bourg de Lannilis, pour la somme de 60 000 francs.

Si la partie orientale du logis conserve la majeure partie de ses dispositions d’origine du 15e siècle, la partie occidentale a été reconstruite à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle comme l’attestent les ouvertures (porte et fenêtres) et la couverture. A l’intérieur de la partie occidentale, subsiste une cheminée vraisemblablement datable du 16e siècle.

La date de 1508 était gravée sur la porte principale du logis (avant les travaux de 1966). Les cheminées du pignon oriental (rez-de-chaussée et premier étage) et dans le mur de refend (premier étage) sont datables - d'après analyse stylistique - de la première moitié du 15e siècle (corbelets et piédroits à chanfrein, linteau en arc segmentaire, hotte oblique à l’étage…). L'ancienne salle basse du 15e siècle dans laquelle débouche la porte d'entrée a été transformée en cuisine comme l'atteste l'ensemble placard mural - étagère - lavabo et auge (à usage initial de saloir) puis cloisonnée ultérieurement.

-

Période(s)

- Principale : 1ère moitié 15e siècle, 16e siècle , (incertitude)

- Secondaire : 19e siècle, 2e moitié 20e siècle

-

Dates

- 1508, daté par tradition orale

- 1509, daté par tradition orale

L’environnement immédiat du logis

La partie orientale de la cour du manoir est entièrement pavée (calade). Un ancien bénitier en granite est posé sur le sol.

La parcelle, identifiée comme un courtil, située au nord du logis a été aménagée comme une plate-forme dominant d’environ deux mètres la pâture longeant le ruisseau situé en contrebas. Un puits se situe dans cette parcelle : il se trouve immédiatement au nord-est du logis. Le puits a donné son nom à la parcelle : jardin ar puns (jardin du puits). Une auge faisant rigole permettait d’alimenter en eau le logis via un orifice aménagé à travers la maçonnerie. Une seconde auge est en place.

Au sud du logis, de l’autre côté de la cour se trouve une dépendance à usage de fournil dont ne subsiste que la cheminée (dans le pignon oriental) encadrée par deux tablettes (l’emprise du four est visible sur le cadastre ancien). Une niche est visible dans l’épaisseur du mur nord. Le fournil a vraisemblablement été transformé en étable puis en "porcherie" : une rigole a été aménagée pour collecter et évacuer le purin vers le point le plus bas situé à l’angle nord-est de la cour.

La dépendance orientale est à usage de soues à cochon ou "porcherie" (à trois portes).

La parcelle close située à l’est du logis est surnommée jardin ar vilin (le jardin du moulin).

Le logis manorial (description de la partie orientale)

Construit en moellon de granite, le logis manorial est orienté vers le sud-est. La porte d’entrée en arc brisé, finement moulurée, est située quasiment au centre de la façade principale du logis. Elle est surmontée d’une archivolte se terminant par des écus et par un ornement sommital composé de deux avant-bras et deux mains portant un écu (écus buchés).

La porte d'entrée donne actuellement accès à un vestibule : le mur de refend est percé par une porte en arc plein cintre (murée) donnant sur la partie occidentale du logis et par une porte à linteau droit donnant accès à l’escalier en vis desservant l’étage. A peu près dans l’axe de la porte principale a été aménagée vers le nord une porte (cette dernière donne accès à la salle d'eau construite en appentis sur la façade arrière). La porte d’origine a été doublée d’une seconde porte donnant vers le nord.

Le rez-de-chaussée est éclairé au sud par deux fenêtres (dotées de double coussiège) et au nord par deux fenêtres dont l’une, à meneau, semble authentique. Entre les deux fenêtres, une porte en arc plein cintre tournée vers l’intérieur (cette dernière est murée) suggère la présence d’un bâtiment au nord. Le pignon oriental abrite une cheminée engagée avec son manteau en arc segmentaire en quatre claveaux et le chanfrein très large des piédroits.

Au pignon oriental est accolé un four à pain de petite taille (hypothèse à confirmer) couvert par un dôme dont l’étanchéité a été faite en ciment.

Une tourelle suspendue en demi hors œuvre abrite un escalier en vis en granite desservant l’étage : la partie sommitale a été arasée. L’étage était vraisemblablement composé à l’origine de deux pièces à feu à double exposition (fenêtres vers le sud et vers le nord). L’élévation principale est percée de trois baies dont deux, anciennement à traverse et meneau, et à double coussiège ; la fenêtre centrale semble plus récente (hypothèse à confirmer). Une niche rectangulaire est aménagée dans l’épaisseur du mur sud à droite de la fenêtre ouest. En élévation postérieure : deux baies anciennement à traverse et meneau : l’une, la plus proche de l’escalier, à simple coussiège, la seconde située plus à l’est, à double coussiège. Entre les deux fenêtres, une baie rectangulaire semble également plus récente.

Le pignon oriental reçoit une cheminée et des latrines uniques aménagées dans l’épaisseur du mur mais que trahit de l’extérieur un décrochement couvert en appentis. Les latrines sont éclairées par un jour orienté vers le nord tandis qu’une niche a été aménagée dans l’épaisseur du mur sud. L’avantage de cette disposition est de pouvoir abriter le canal des immondices dans la maçonnerie. A gauche de la cheminée, un élément en granite semble former une tablette ou une étagère murale (hypothèse à confirmer). Une niche rectangulaire est aménagée dans l’angle sud-est de la pièce. Cheminée et accès aux latrines sont actuellement en partie masqués par un grand placard mural.

Le mur de refend ouest était percé d’une porte (aujourd’hui murée) donnant sur la partie ouest du logis.

Le grenier permet d’observer les hottes des cheminées est et ouest (celle de l’ouest a été démontée) : la charpente a été entièrement reprise au 20e siècle. On note également l’absence de rampant dans le pignon oriental : la pente du toit a été modifiée.

-

Murs

- granite moellon

- maçonnerie

-

Toitsardoise

-

Étages1 étage carré, étage de comble

-

Couvertures

- toit à longs pans pignon découvert

-

Escaliers

- escalier demi-hors-oeuvre : escalier en vis avec jour en maçonnerie

-

État de conservationétat moyen

-

Statut de la propriétépropriété privée

- (c) Archives départementales du Finistère

- (c) Archives départementales du Finistère

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Inventaire général

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Région Bretagne

- (c) Collection particulière

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Collection particulière

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Collection particulière

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Documents d'archives

-

Archives départementales du Finistère : 3 P 209/1 - 1845

Cadastre de Plourin-Ploudalmézeau.

Tableau d'assemblage, sections A-G, développements des feuilles A1 et E1. 15 janvier 1845.

États de sections. Tableau indicatif des propriétés foncières, de leurs contenances et de leurs revenus : sections A-G. 8 septembre 1850.

Bibliographie

-

POTIER DE COURCY, Pol. Nobiliaire et armorial de Bretagne. Nantes, 2ème édition, tome 1, 1862, 471 p.

-

POTIER DE COURCY, Pol. Nobiliaire et armorial de Bretagne. Nantes, 2ème édition, tome 2, 1862, 495 p.

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.