"Vous savez mieux que personne Monsieur le Président qu'un port ne peut être considéré comme achevé tant qu'il n'offre pas à la navigation des moyens complets de réparation pour les navires". Paul Breton, président de la Chambre de Commerce de Brest (1895-1896) fait ainsi savoir, à Félix Faure, président de la République, combien il est nécessaire et vitale pour le port de Brest de se doter d’infrastructures (accueil et réparation) à la hauteur de ses ambitions transatlantiques.

En effet, en cette fin de siècle, le port de commerce de Brest ne possède qu'un platin de carénage (1874) de 108 mètres situé au 4e bassin. Quant aux infrastructures de réparation, gérées par un entrepreneur privé, M. Tritschler, elles ne sont pas adaptées aux long-courriers.

Cette problématique est abordée dès la création du port. Le seul gril de carénage disponible, avant la construction du port de Commerce dit "port Napoléon", se trouve au quai de Recouvrance sur la Penfeld. Son "transfert" est réclamé dès 1864. La Chambre de Commerce en 1865 évoquait les difficultés de mise en œuvre des infrastructures (gril, platin, darses, bassins de carénage...) entravée par le préfet maritime pour qui seul le port militaire devait primer. Lors de la séance du 2 décembre 1865, la Chambre de Commerce "sollicite avec la plus vive instance la construction des écluses à sas dans le plus bref délai pour les approprier provisoirement comme formes de radoub." Parce que "plus ce platin de carénage sera accessible, plus les navires du long courrier viendront s'y visiter, caréner ou réparer".

En 1873, la Chambre de Commerce, insiste de nouveau : "une forme de radoub devant être une grande source de prospérité, nous demandons que, par tous les moyens l'Administration tende à doter notre port de cet outillage."

En 1900, la ville de Brest, associée à la Chambre de Commerce, propose au ministère des travaux publics de contribuer à hauteur de 2 millions de francs pour la construction d'une forme de radoub. La Marine, voyant un intérêt à avoir accès à ce type d'infrastructure, située hors de l'arsenal, apporte une subvention du même montant. Le coût du projet est évalué à 5 700 000 francs.

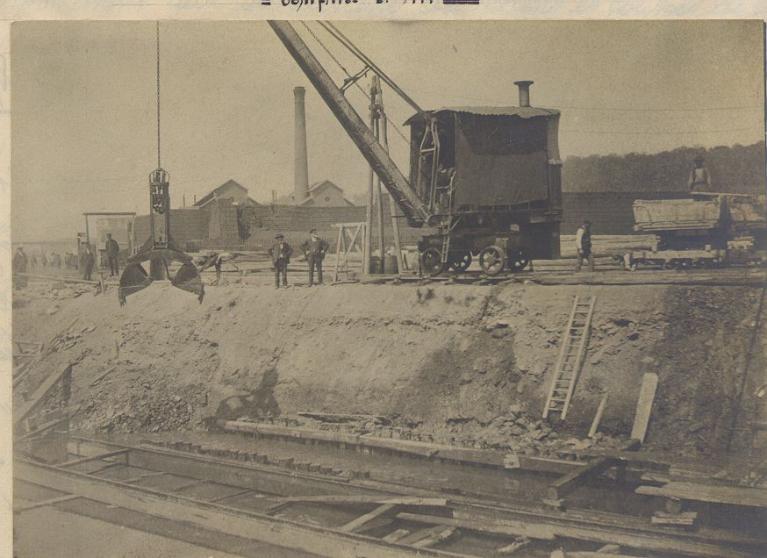

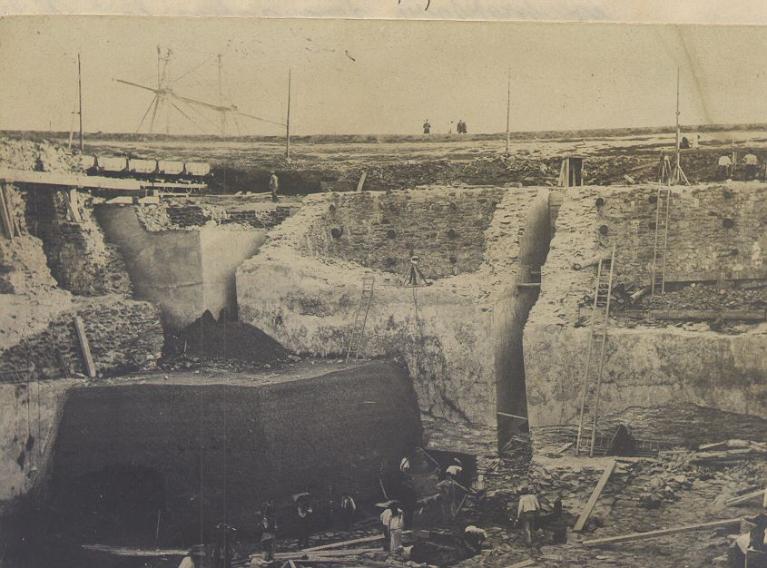

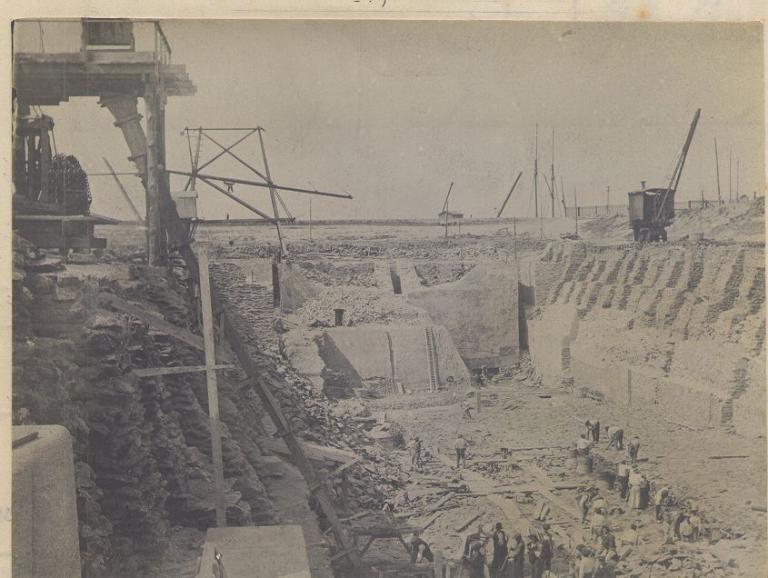

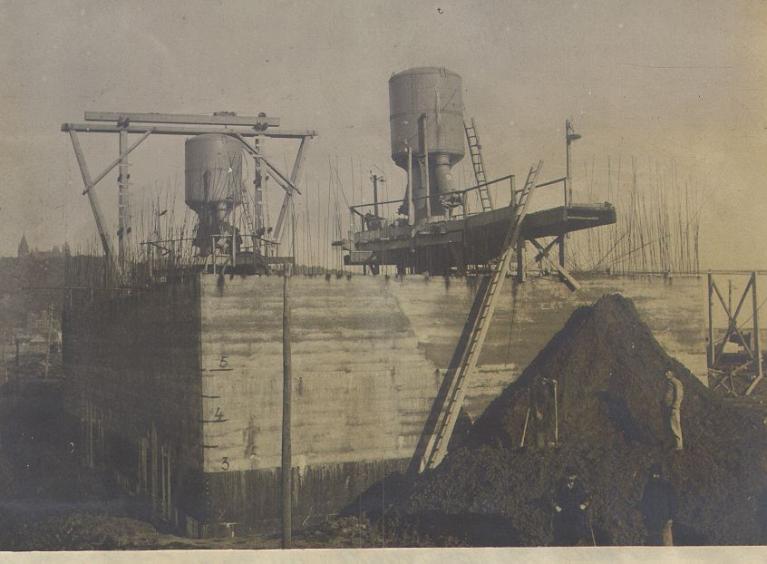

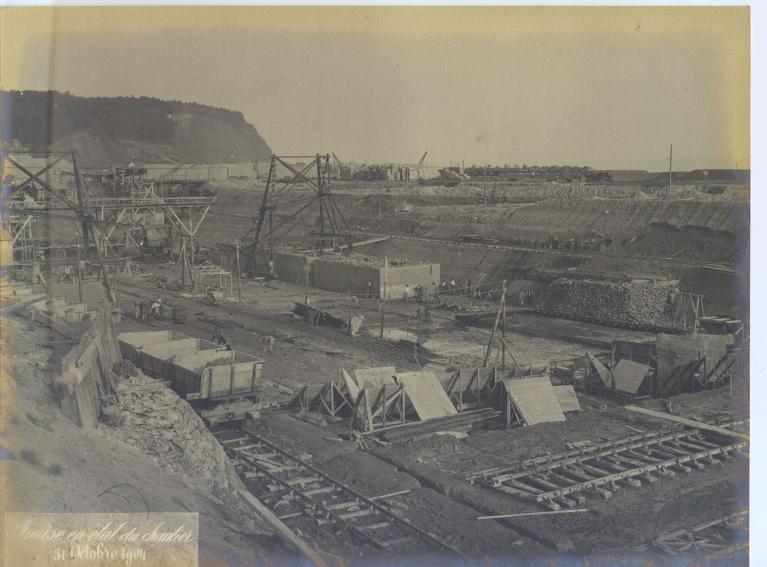

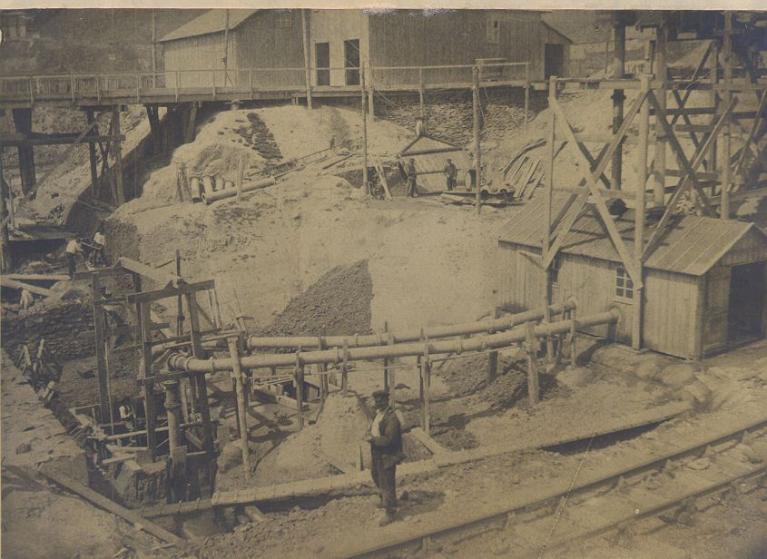

La forme est creusée à l'angle nord-est du 5e bassin. A l'abri de batardeaux, la première étape a consisté à excaver (par un excavateur) le terre-plein jusqu'à la côte -1m. Puis, 38 blocs (12*8) de maçonneries sont construits, qui sous leur poids, descendent jusqu'au substrat rocheux, à la côte -9m, selon la technique du havage ; délimitant ainsi l'enceinte sur laquelle le radier (3.5m d'épaisseur à -5.50m) est effectué.

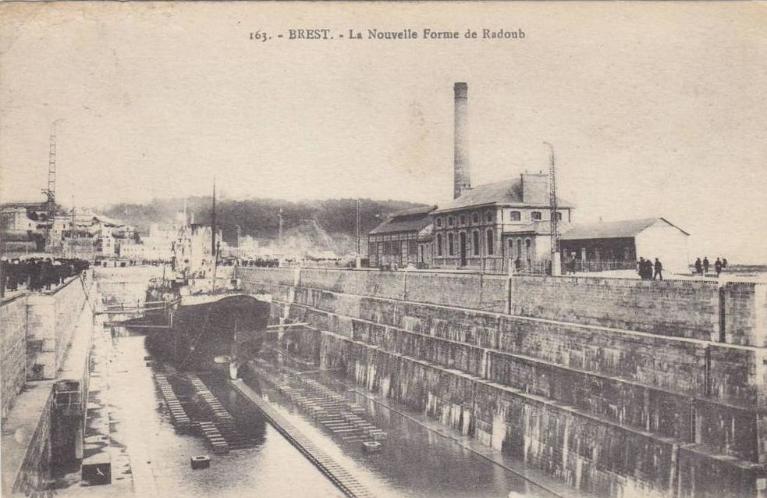

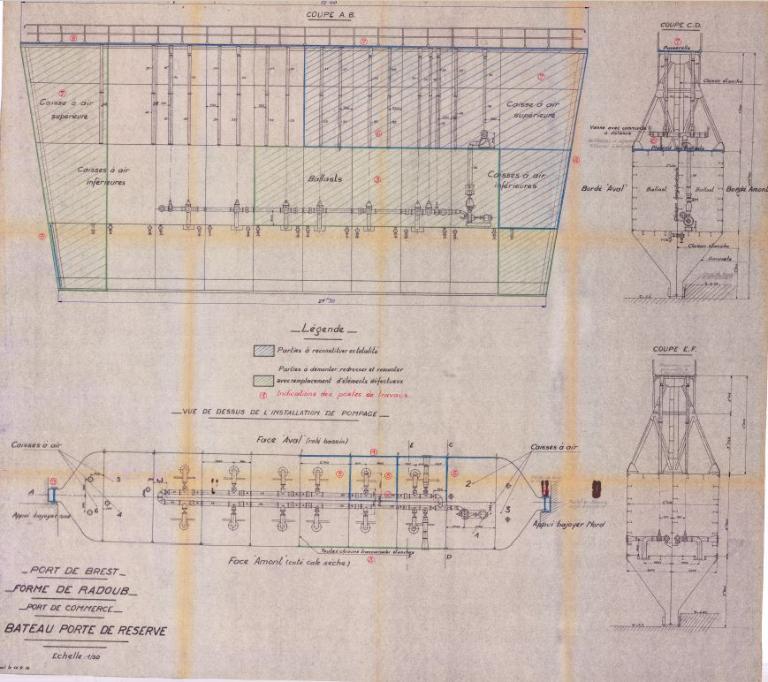

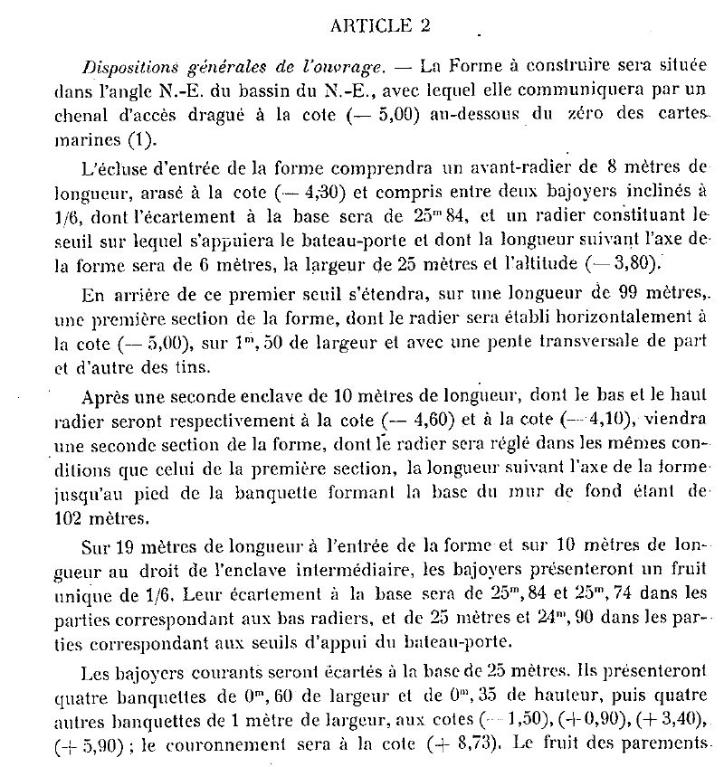

Les travaux commencés en 1903 sont terminés en 1908. S'en suivent l'installation en 1909 et 1910 du bâtiment de machinerie et de sa cheminée, d'une hauteur de 35 mètres, et du bateau-porte. Les travaux sur le quai nord complètent cette nouvelle infrastructure de 25 mètres de large et 225m de long divisée en 2 sections de 115 m et 115 m.

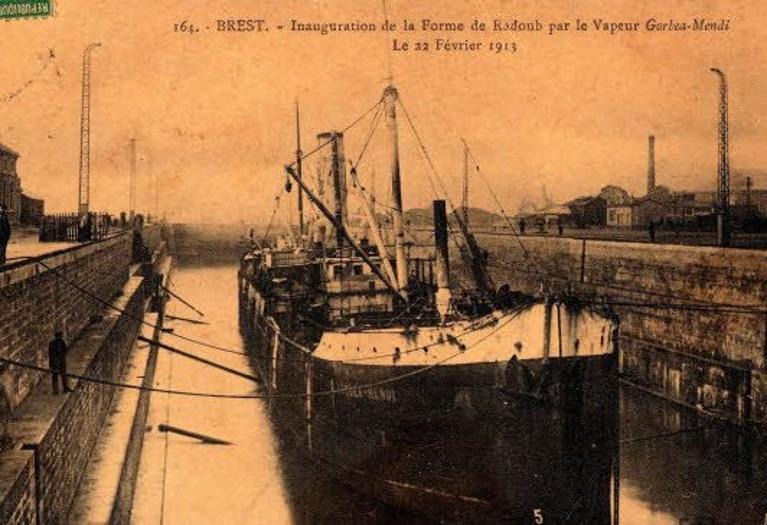

Cependant, avant même sa mise en service, la Chambre de Commerce fait remarquer que la forme de radoub est déjà inadaptée aux nouvelles dimensions des paquebots et cuirassés. Des travaux d'élargissement sont donc engagés : largeur de 27 m, suppression de la porte intermédiaire et modification du bateau-porte. Le financement de ces travaux est porté par la Marine Nationale. La mise en exploitation de la forme a lieu le 21 février 1913.

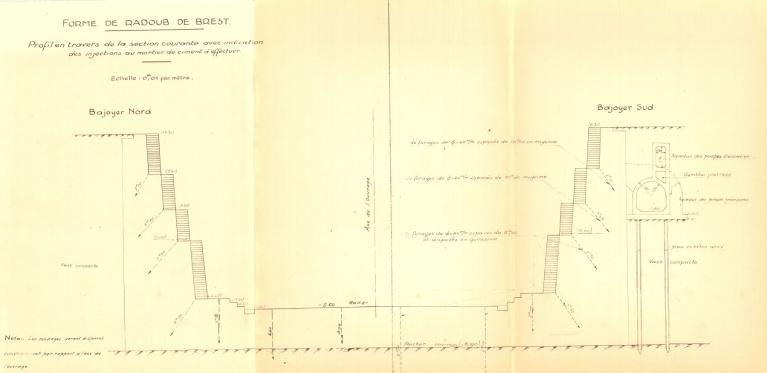

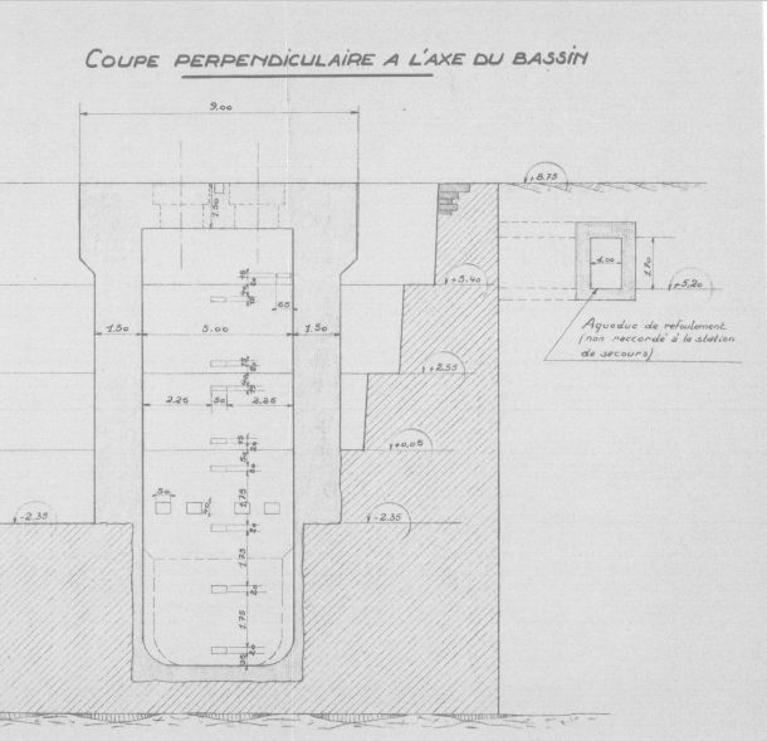

Un rapport de la subdivision des Ponts et Chaussées, daté de 1923, énumère les différents problèmes rencontrés sur la forme : soulèvement du radier lors des travaux d'élargissement et fuite d'eau au niveau du busc en raison de la probable décomposition du mortier. A cela s'ajoute le fait que la forme a été construite dans un terre-plein de composition géologique médiocre et hétérogène. L’épaisseur des bajoyers et du radier semble poser des problèmes de résistance. Les désordres dont souffre la forme de radoub neuve sont mis sur le fait de choix financiers motivés par des soucis d'économie. Ainsi, lors de sa mise en exploitation, les infiltrations sont de 475 m3 par jour, puis 1 500 m3 en 1920. Des travaux sont réalisés en juin 1932 pour y remédier (tête d'aqueducs et murs en retour).

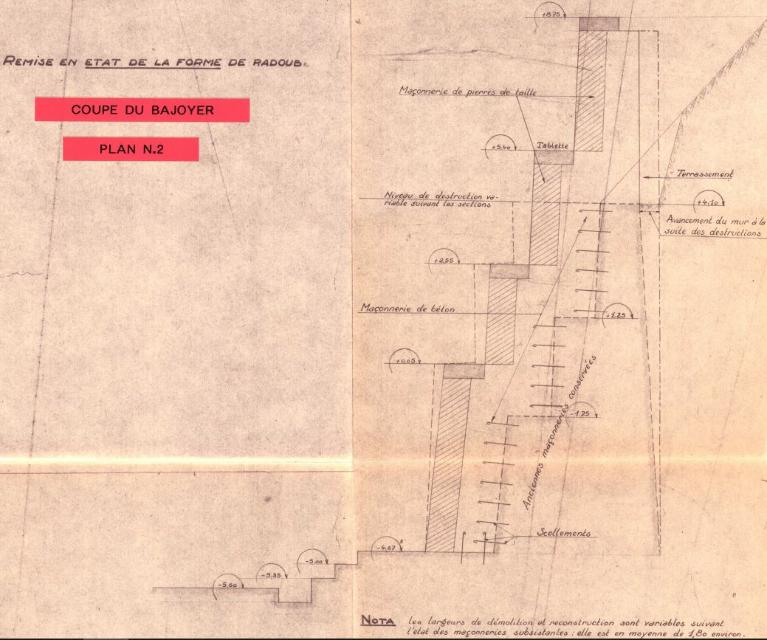

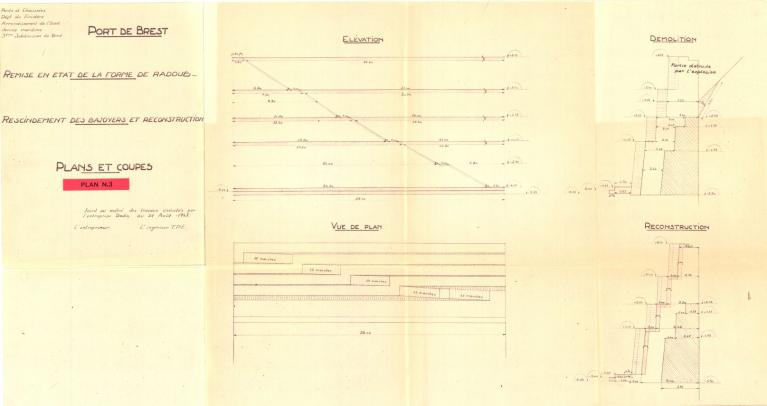

La forme, sabotée en 1944, comme une bonne partie des infrastructures portuaires de Brest, est reconstruite en 1948 par les entreprises Dodin et Merc (bajoyer sud). Ces travaux ont consisté en la remise en état des bajoyers (comblement des brèches créées suite aux explosions et reconstruction des bajoyers nord et sud). En 1957, le système de pompes est modernisé par la fourniture et le montage d'une électro-pompe destinée à la station de pompage auxiliaire de la forme et fourniture sans montage de deux pompes d'entretien destinées à la station principale.

Dans les années 1960 l'avenir de la forme semble compromis en raison de son état général (conséquences des désordres observés depuis sa construction en dépit des travaux réalisés ; insuffisance de la machinerie).

L'ingénieur des Ponts et Chaussées Maurice Picquemal indique qu'à cela s'ajoute l'absence à Brest d'un chantier naval en capacité de réaliser des travaux de réparation alliant économie et rapidité ; la concurrence entre ports européens est donc forte et l'outil de travail qu'est la forme de radoub s'en trouve sous-exploitée. Ainsi, le port de commerce au 20e siècle n'a pu tirer profit de cet ouvrage. Dans ce contexte, l'ingénieur insiste, dès les années 1960, sur la nécessité de réaliser les travaux d'adaptation.

A la fin du 20e siècle, des travaux sont entrepris entre 2006 et 2008 (entreprises Soletanche et Quille) : élargissement, création d'un nouveau radier, création d'un nouveau réseau de récupération des eaux, poutres construites de chaque côté de la forme et équipées d'un système d'ancrage pour rail de halage, voie de grue construite sur la plateforme en arrière de la paroi pour recevoir une grue neuve. L'élargissement a consisté en la destruction d'un des bajoyers maçonnés remplacé par une paroi moulée ancrée par tirants passifs. L'objectif est de passer de 145 à 245 jours d'occupation de la forme.

Chargée d'études d'Inventaire