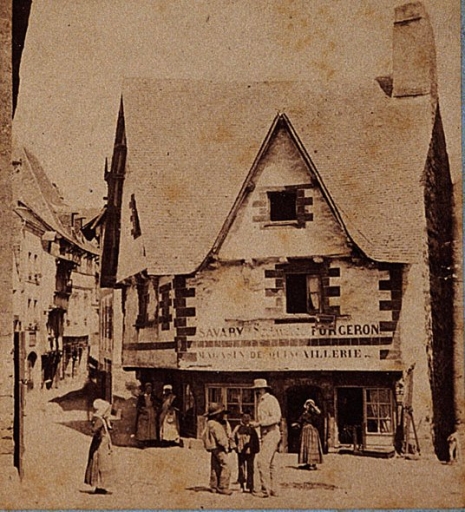

A la confluence de l'Ellé et de l'Isole, Quimperlé s'organise entre une basse et haute ville et se partage entre les pouvoirs de l'abbaye Sainte-Croix, fondée vers 1050 par le comte de Cornouaille Alain Canhiart, et celui du Duc de Bretagne. L'architecture en pan de bois se réparti indifféremment dans cet espace urbain, dans la zone close dès le 13e siècle comme dans les faubourgs, en fond de vallée comme dans les hauteurs. Ville-port, le commerce s'effectue depuis la Laïta vers la mer et contribue au dynamisme commercial et artisanal. Son statut la fait députer aux Etats de Bretagne dès le 15e siècle. Des reconstructions à l'issue de la guerre de succession au milieu du 14e siècle jusqu'aux projets urbains contemporains, le tissu urbain se renouvelle tout en conservant une partie de ce patrimoine fragile que constituent les maisons en pan de bois.

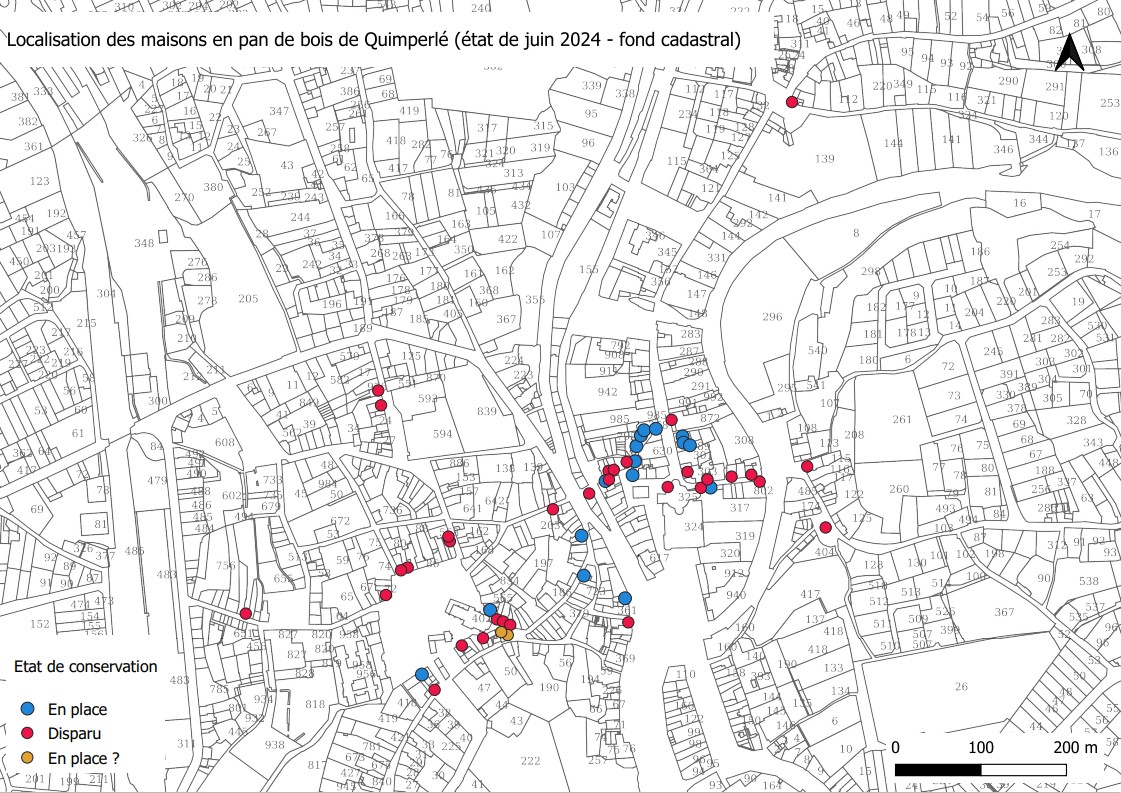

L’analyse d’archives anciennes de la fin du 17e siècle, confrontées aux programmes d’alignement et d’embellissement postérieurs (1774, 1822, 1928) permet d’envisager un corpus d’une centaine de maisons à pan de bois à la fin du 17e siècle, réparties entre basse-ville (environ 60) et haute-ville (environ 40), corpus limité aujourd’hui à une quinzaine d’unités. En effet, à Quimperlé les opérations successives d’alignement, d’élargissement et d’uniformisation des rues ont été particulièrement destructives pour les constructions en pan de bois, et ce jusque dans le dernier quart du 20e siècle. En 1794, alors que de nombreuses maisons ont déjà été abattues, l’écrivain et président du district de Quimperlé Jacques Cambry (1749-1807) écrit au sujet des maisons de l’actuelle rue Brémond d’Ars : « beaucoup d’entre elles sont un mélange de bois, de mortiers et de pierres brisées à la manière antique, elles nuisent à la régularité qu’on désire dans une aussi belle rue, mais elles détruisent une uniformité toujours ennuyeuse ». En 1927, l’inspecteur général des Monuments Historiques Charles Genuys (1852-1928) émet de nombreuses réserves au plan d’aménagement présenté par la municipalité de Quimperlé, en témoignant de sa « certaine émotion en constatant qu’à peu près toutes les maisons anciennes étaient frappées d’alignement ». Il répondait aux préconisations de l’ingénieur Troalen, qui estimait que « la plupart des vieilles maisons sont appelées à disparaître dans un avenir relativement peu éloigné et nous ne voyons pas le moyen d’éviter cette destruction ». Les réserves de la commission des M.H. aboutiront aux premières mesures de protection (1928, rue Brémond d’Ars, rue Paul Gauguin), mais les destructions se poursuivront jusqu’aux dernières décennies du XXe siècle.

Consciente des enjeux liés à ce patrimoine en termes de connaissances et de réappropriation, en particulier dans le cadre de sa politique de renouvellement urbain, la Ville de Quimperlé s'engage en 2020 aux côtés de la Région Bretagne et réalise quatre diagnostics sanitaires sur les 8, 10 et 12 rue Brémond d'Ars ainsi qu'au 15 Place Saint-Michel, dans le but d'accompagner les propriétaires vers des restaurations de qualité. La réalisation en parallèle de datations dendrochronologiques financées par la Ville et la DRAC sur ces quatre monuments ainsi que sur les deux bâtiments municipaux (7 et 9 rue Dom Morice) apporte un éclairage inédit sur la chronologie de ces maisons. La plus ancienne maison datée à ce jour en Bretagne par dendrochronologie se révèle être celle du 15 Place Saint-Michel dont l'abattage des bois suggère une mise en œuvre à la charnière des 14e et 15e siècle. La dynamique ainsi enclenchée se poursuit avec la mise en place d'une aide municipale spécifique à la restauration des maisons en pan de bois et d'une poursuite de l'accompagnement des propriétaires.

Ce dossier correspond à une première synthèse établie en 2024 et fera l'objet de compléments à l'issue d'une reprise complète du corpus des maisons en pan de bois de Quimperlé.

Consulter l'ensemble des notices et dossiers ici.

[Fanny Gosselin, Architecture urbaine en pan de bois en Bretagne, 2024]

Photographe à l'Inventaire