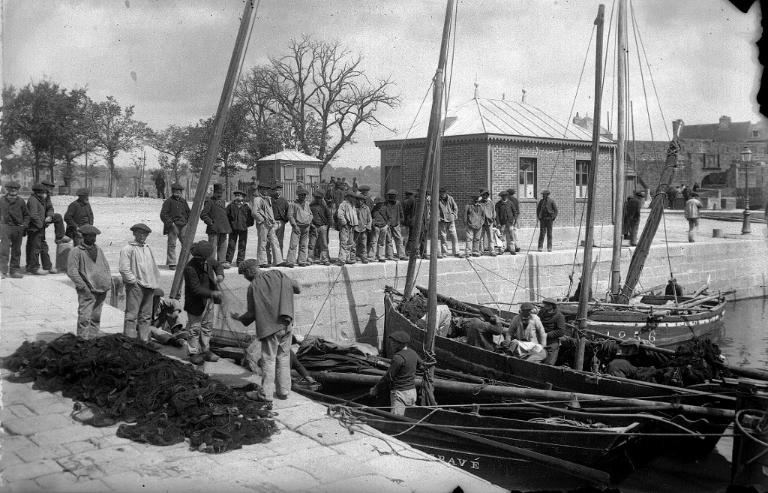

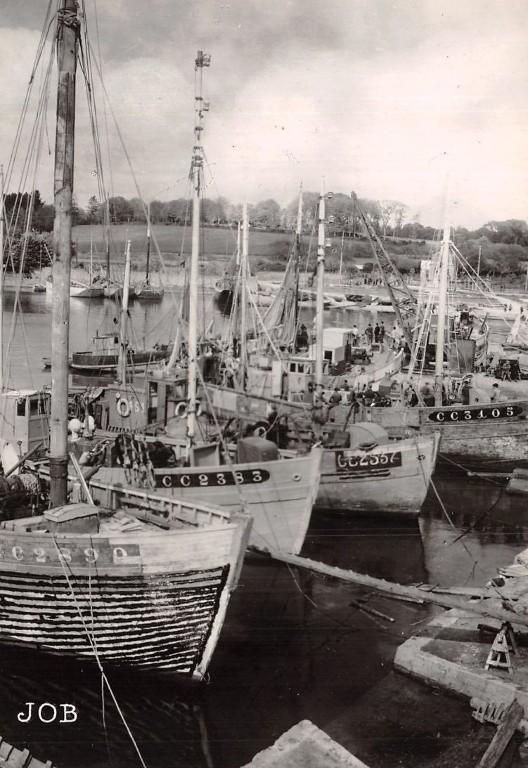

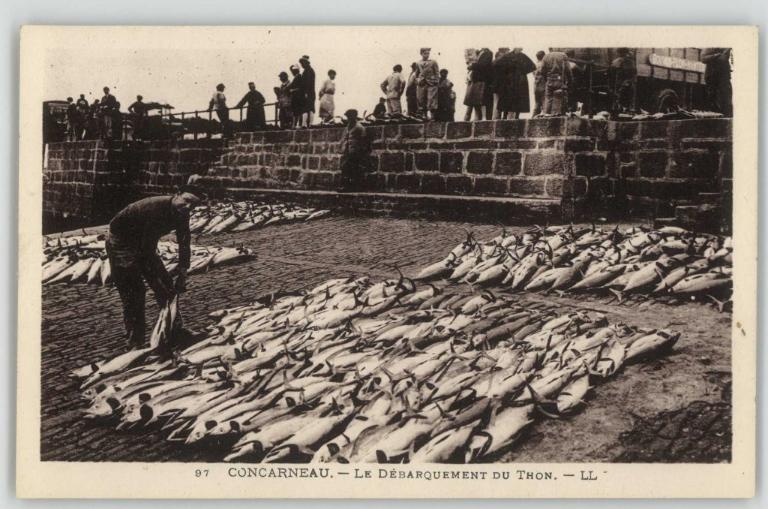

L'histoire des quais du port de Concarneau se déroule sur presque trois siècles. Les quais sont une réponse technique à l'activité portuaire de la pêche : accostage, débarquement de la pêche, point de vente, accès aux véhicules pour le transport de la pêche vendue ou à vendre.

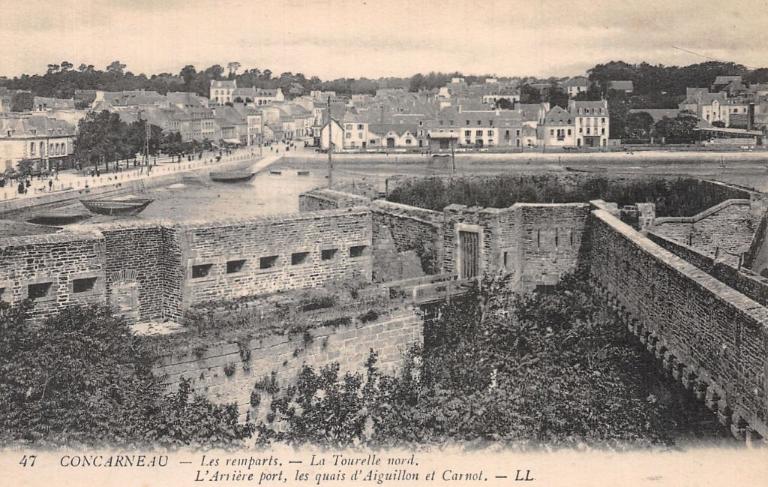

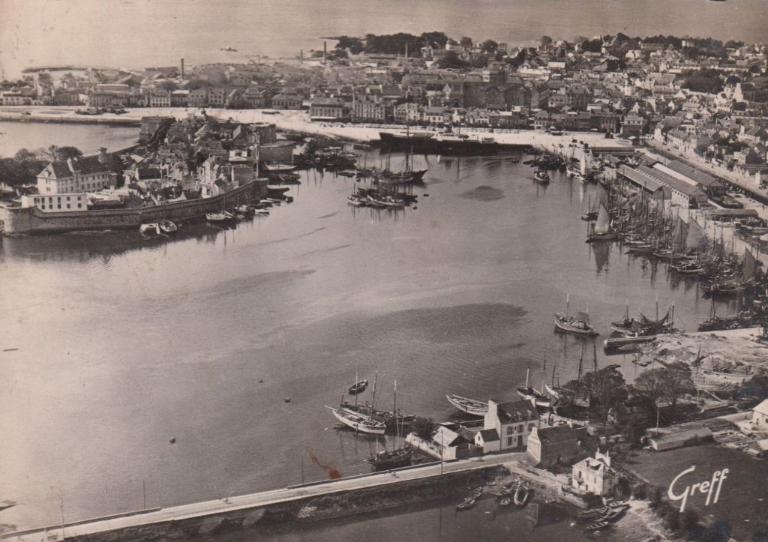

Ils participent aussi à l'activité de réparation navale, en lien avec d'autres infrastructures et outillages (cale sèche, ancien slipway, ascenseur à bateaux). Leur construction est liée à la nécessité de soutenir les voies d'accès à la ville-close et à ses faubourgs (routes départementales). En cela, les quais sont des éléments intrinsèquement urbains participant à l'assainissement d'un arrière-port, naturellement composé de berges et de vases, et à l'aménagement urbain d'une ville qui se développe aux 19e et 20e siècles.

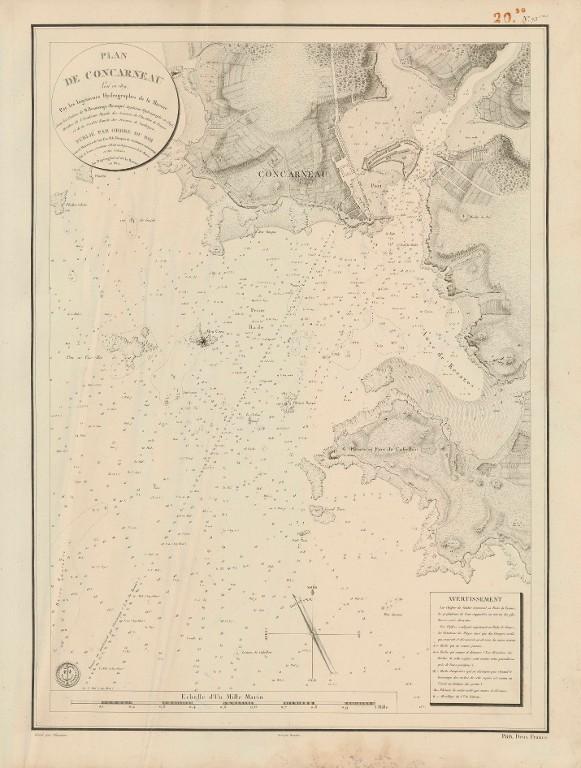

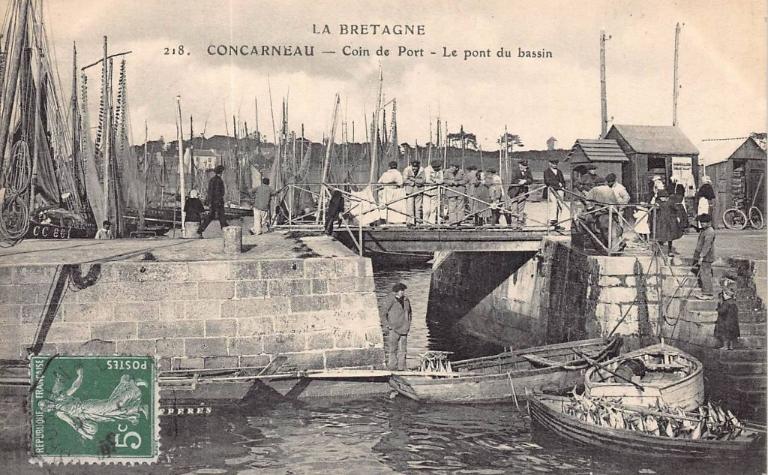

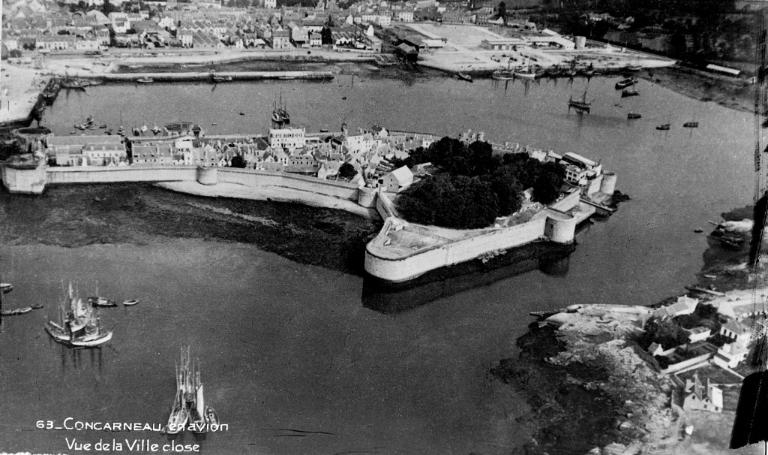

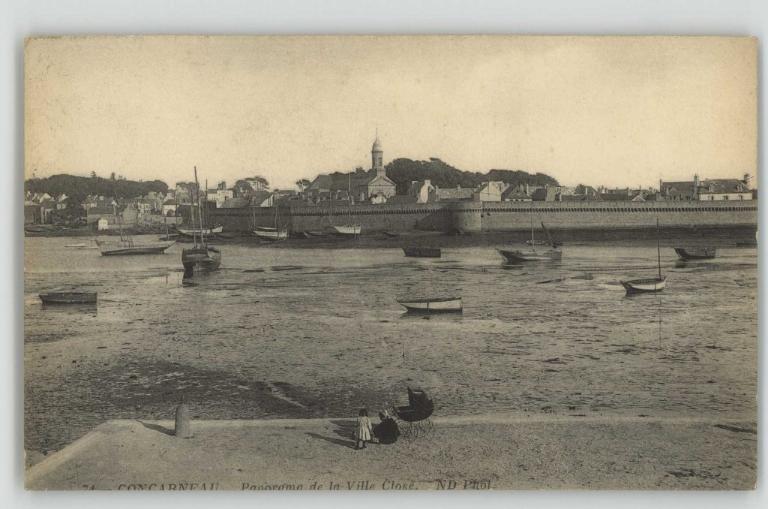

Le plan de Concarneau levé par les ingénieurs hydrographes de la Marine en 1819 montre un port situé au sud de la ville-close. L'arrière-port, longtemps dénommé la Chambre en raison de son rôle d'abri (cartographe Jérôme Bachot, 1625) n'est qu'une étendue de vase molle qui se découvre à marée basse. Deux infrastructures sont présentes : le quai d'Aiguillon et le môle de Pénéroff. Le quai de Pénéroff, reliant ces infrastructures est en cours de construction. Ce projet avait été chiffré dès 1793 ; le môle d'alors était de moindre dimension et était construit en pierre sèche (présent sur le cadastre de 1808).

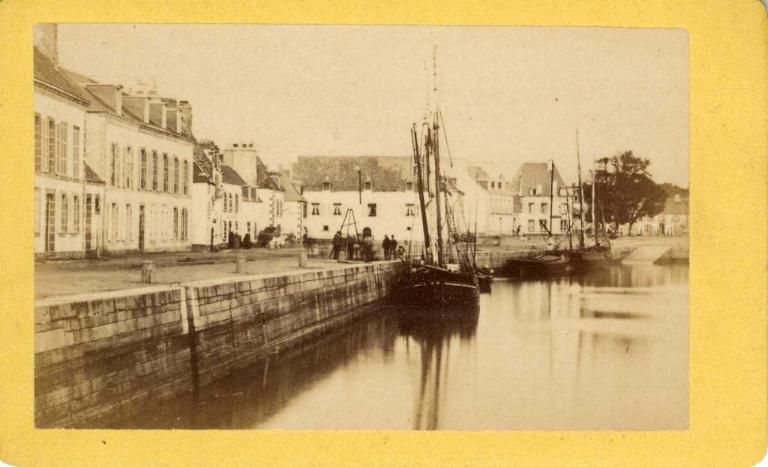

Le 25 juillet 1755, le duc d'Aiguillon, gouverneur de Bretagne, indique lors de son inspection du port de Concarneau : « On construit […] un quai qui indépendamment de l’embellissement sera d’une grande utilité ».

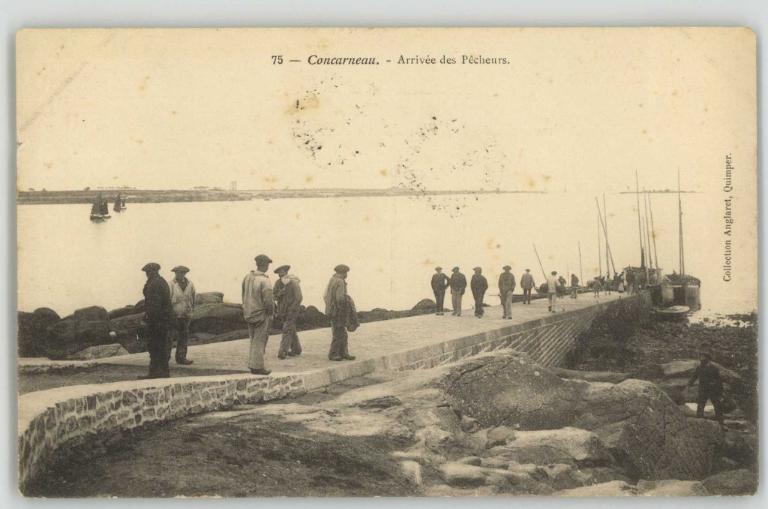

Quarante ans plus tard, Jacques Cambry insiste sur le fait "qu'il faudrait terminer les quais de Concarneau ; faute de cale, les matelots sont obligés de se jeter à l'eau pour débarquer leur poisson."

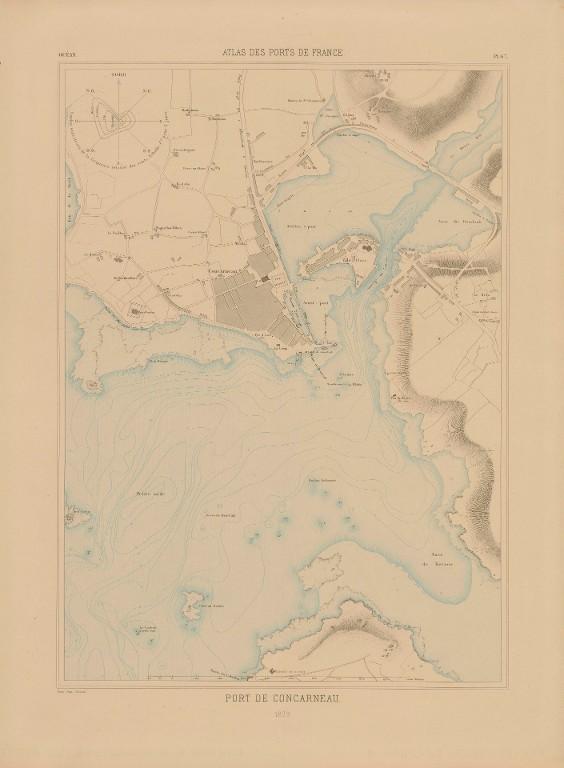

La description de 1879 du port par l'ingénieur des Ponts-et-Chaussées Miniac démontre la rapidité à laquelle les infrastructures portuaires se développent : môle Pénéroff, platin, bassin d'échouage, quai Pénéroff, quai d'Aiguillon sont construits (présents sur le cadastre de 1845). Participant aussi à l'aménagement urbain, des alignements d'arbres sont plantés sur les quais.

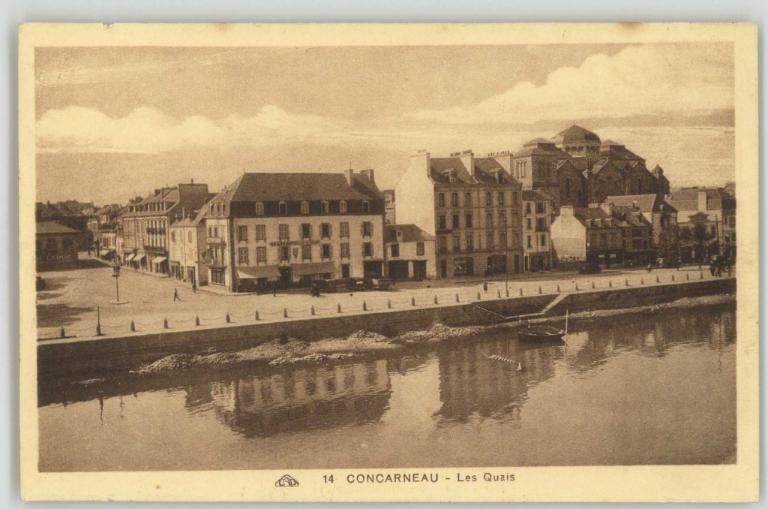

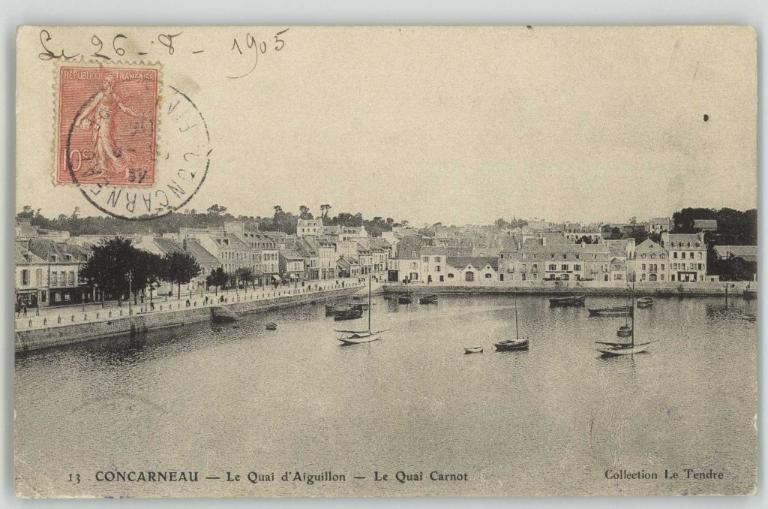

L'actuel quai Carnot est en projet ce qui permet de créer un espace dédié à l'usage portuaire entre l'arrière-port et la route départementale, soutenue par un mur en bord de berge, dont l'axe a été modifié depuis la construction du pont du Moros en 1853. Quais, aménagements urbains et voies terrestres ont à Concarneau un développement imbriqué.

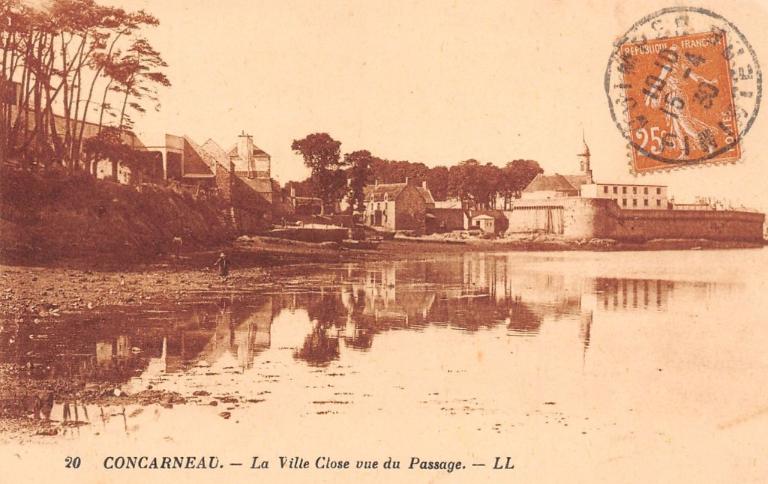

Le quai Suisse, situé à l'est de la ville-close, est construit en 1907 à la demande des pêcheurs : l'activité du bac ne leur permet pas d'utiliser les cales pour accoster et décharger.

Les années 1930 amorcent une décennie de construction d'ouvrages d'art : le bassin Pénéroff est comblé (1936). Souvent envasé il était source d'insalubrité. Le quai d'Aiguillon est élargi entre 1927 et 1932. Les travaux du quai Carnot, remblaiement, dragage et construction, s'effectuent entre 1934 et 1936. La criée de 1938 s'y implante. Le quai du Lin est construit entre 1932 et 1934 après comblement de l'anse du Lin.

L'aménagement de l'arrière-port se poursuit par la création du quai de l'Est (1936-1937) qui rejoint un espace déjà dédié à la construction navale (chantier du Lin) installé sur les berges pour encore peu de temps.

Commence à apparaître aussi les premières infrastructures de quai dans l'arrière-port, secteur Roudouic, actuel quai des Seychelles. Terre-plein et cale à Lanriec apparaissent entre 1931 et 1933.

Durant les années 1950, le quai de l'Est, dont la construction avait été interrompue durant la guerre, est terminé en 1954. Le quai du Moros (actuel quai pétrolier) est construit entre 1949 et 1954.

Le comblement du site du passage se poursuit dans les années 1960 ; l'axe de la route de Lanriec gardant un temps l'orientation vers l'ancienne cale. Le quai des Seychelles, dénommé Cassegrain en raison de la conserverie éponyme, est construit en 1954, intégrant un quai existant sur le plan de 1879. Pour terminer, le perré du chenal, côté Lanriec, est construit en 1950-1956. L'installation des outillages (slipway en 1956 et l’élévateur à bateaux en 1978) entérine le comblement de l'anse finalisé en 1967. En 1990, le quai du Lin est rempiété permettant l’agrandissement de la criée de 1952.

En moins d'un siècle, l'arrière-port est fortement transformé par les comblements de l’anse Saint-Jacques (1882-1908, 1927-1939), de l’anse du Roudouic (1937 ; 1967) et la modification de l’accès à la rivière du Moros. En 1853, le pont du Moros (route départementale Hennebont-Lanvéoc) la traverse. La construction du pont routier en 1966, amène la destruction du vieux pont et la mise en place d'une digue créant une anse artificielle où s'abritent les bateaux de pêche. A la même époque sont créés les quais du Moros et d'armement (1964) permettant l'implantation des zones industrielles et portuaires.

En 2002, la création de la cale sèche transforme définitivement cette zone.

Chargée d'études d'Inventaire au Conseil Régional de Bretagne, Inventaire du patrimoine.