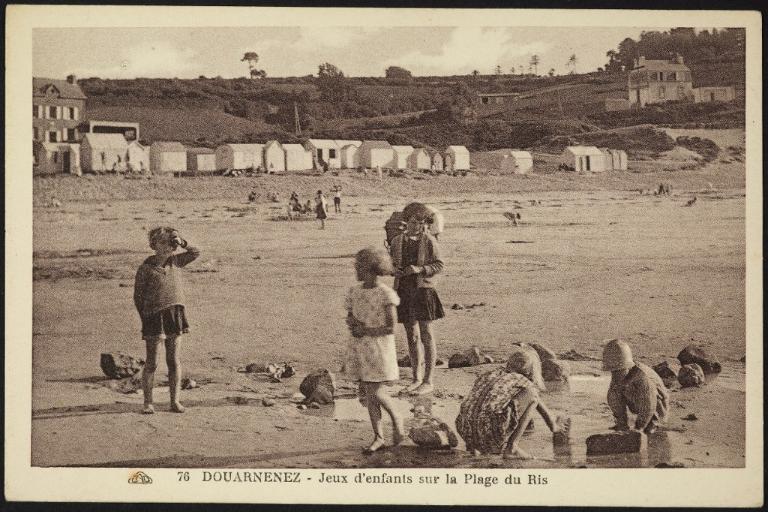

La plage du Ris, aussi orthographiée plage du « Ry » dans certaines archives, se situe à deux kilomètres du bourg de Douarnenez, à l’est du site gallo-romain des Plomarc’h. Initialement située sur la commune de Ploaré, la plage du Ris rejoint le giron de Douarnenez en 1945, à l’issue de l’unification des deux communes, auxquelles s’ajoutent Tréboul et Pouldavid-sur-mer.

• Tourisme balnéaire en Bretagne : l’émergence des "petits trous pas chers"

Bien avant leur fusion, les communes de Douarnenez, Tréboul et Ploaré entretiennent des liens étroits, portés par l’essor du tourisme balnéaire.

L’inauguration, le 7 avril 1884, de la ligne ferroviaire reliant Quimper à Douarnenez-Tréboul par la Compagnie des chemins de fer de Paris à Orléans ouvre la baie de Douarnenez aux premiers visiteurs, principalement des artistes et des chercheurs. La gare de Douarnenez-Tréboul (aujourd’hui disparue) devient alors un point de connexion essentiel entre ces deux communes, séparées par un bras de mer.

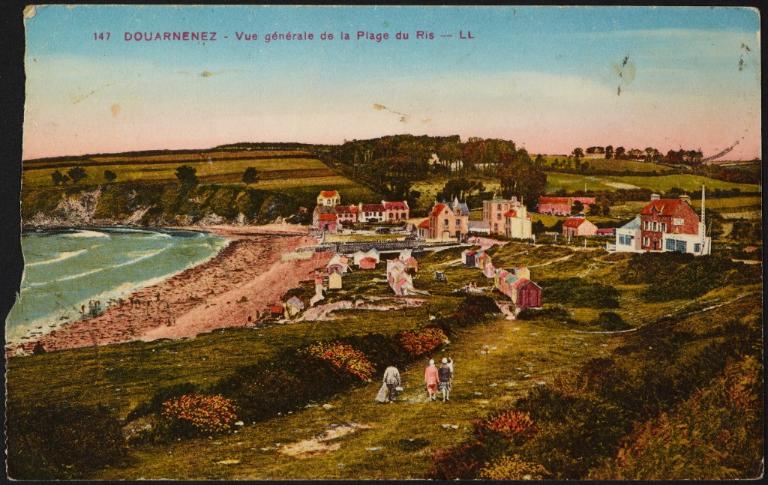

À la fin du XIXe siècle, malgré ces premières arrivées, les plages de la baie restent relativement peu fréquentées, comme l’observe Jean Passé, correspondant pour Le Journal des Artistes, dans son édition du 18 août 1895 :

"Je pensais à cette facilité de la vie simple en Bretagne, assis dans les rochers de cette merveilleuse plage du Riz, […], je savourais la joie de la solitude et du recueillement de cet étonnant décor. […] Le dimanche, les habitants de Douarnenez y viennent par centaines, mais dans la semaine, la solitude est complète. D’ailleurs, il n’y a sur la plage pas l’ombre d’une cabine. […] Le jour où les communications seront faciles entre Paris et la Bretagne, certainement la plage du Riz deviendra à la mode. […] Avant l’horreur de cette destinée, touristes de Bretagne, allez voir la plage du Riz par le petit chemin des falaises et jouissez en paix de la nature."

Ce n’est qu’au début du XXe siècle que le tourisme balnéaire connaît un véritable essor dans la baie de Douarnenez. À l’écart de l’effervescence mondaine des stations de Haute-Bretagne, les petites villes côtières séduisent une clientèle familiale en quête d’une expérience « authentique », loin de l’anonymat des foules. Loués par les guides touristiques de l’époque, ces « petits trous pas chers » offrent un cadre idyllique à des prix abordables. A Douarnenez, l’hôtel de Bretagne promet une cuisine bourgeoise ainsi que des prix « modérés et spéciaux » pour les familles et les longs séjours.

• Des sportmen au Ris

Avant de devenir un lieu de baignade prisé des familles Douarnenistes, la plage du Ris a d’abord fourni le cadre idéal à la tenue d’évènements sportifs auxquels se rencontrent populations locales et villégiateurs.

En effet, au début du XXe siècle, l’engouement croissant de la population française pour le sport moderne et les activités de plein air connaît un essor remarquable, auquel la Bretagne ne fait pas exception. Au Ris, la vaste étendue sablonneuse de la plage offre alors un cadre idéal pour les courses hippiques ou l’aviation, alors encore à ses balbutiements.

Cet engouement sportif trouve une illustration notable le matin du 15 août 1913, lorsque l’aviateur Alphonse Poirée atterrit dans un champ, aux commandes de son biplan La Victoire. Cet événement attire près d’un millier de spectateurs, comme le rapporte La Dépêche de Brest dans son édition du 16 août 1913. Plus tard, à 19 heures, sur la plage du Ris, les spectateurs présents ont l’occasion d’assister à des vols démonstratifs et les plus téméraires embarquent même aux côtés du pilote. Parmi les personnalités locales figurent le maire Louis De Penanros et l’actrice et poétesse Cora Laparcerie-Richepin, alors en séjour sur sa propriété de l’île Tristan.

Tout aussi populaires, les courses hippiques du Ris constituent une autre illustration de cette dynamique. Inauguré en 1904 (Écho des plages de Basse Bretagne, 26 juillet 1913), l’hippodrome marin du Ris rencontre un succès rapide : dès 1907, plus de 20 000 personnes se rassemblent sur la plage, les falaises, dans des tribunes en bois ou même sur des chaloupes ancrées près du rivage. La configuration particulière de la plage, découverte à marée basse et parfaitement plane, permet d’organiser diverses épreuves, notamment des courses de trot, de galop et des compétitions attelées. La Société des courses de Douarnenez poursuit ses activités au Ris jusqu’en 1922. Elle est officiellement dissoute lors d’une décision prise en assemblée générale du Comité, le 21 mai 1923.

• Bourgeois, touristes et ouvriers, à chacun sa plage !

A l’aube du XXe siècle, et malgré le trait d’union formé par la gare de Douarnenez-Tréboul, l’essort du tourisme n’efface pas les distinctions administratives et identitaires des deux communes, comme le souligne un guide touristique de Tréboul : « Le touriste qui descend en gare de Douarnenez-Tréboul ne doit pas oublier qu’il se trouve déjà sur le territoire de la commune de Tréboul. »

Cette coquette petite station, avec ses hôtels raffinés et sa plage des Sables-Blancs, bordée de cabines de bain en toile rayée, se caractérise comme une station balnéaire de charme, prisée par une clientèle touristique aristocratique. À l’opposé, Douarnenez, ville à forte identité ouvrière, demeure centrée sur l’activité de son port et de ses conserveries, bien qu’elle commence elle aussi à embrasser les plaisirs balnéaires. Sa plage des Dames devient progressivement un lieu privilégié pour les notables locaux, en particulier les femmes, qui s’y rassemblent pour profiter des bains de mer.

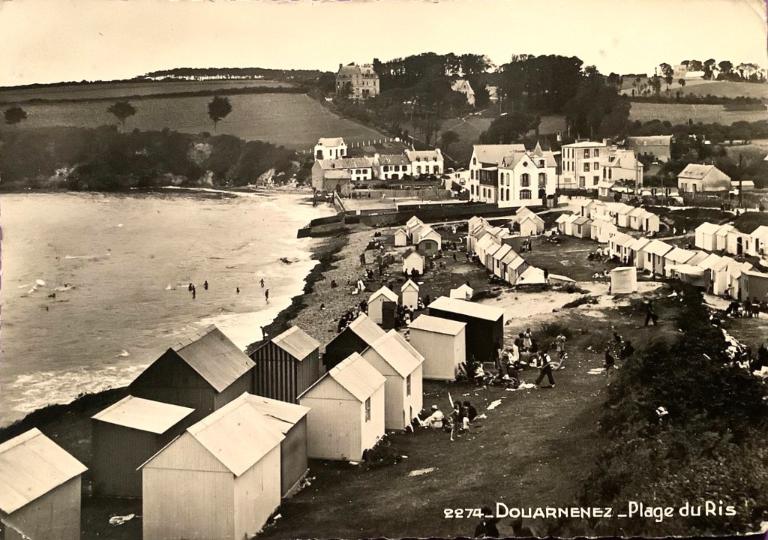

C'est à quelques kilomètres à l’est, sur la plage du Ris en Ploaré, que les familles populaires de Douarnenez se rassemblent pour jouir à leur tour des loisirs de bord mer. Bien que la beauté sauvage de ses paysages, faits de grottes, de falaises et de pins soit vantés par de nombreux guides touristiques, sa situation géographique plus isolée et en repli d’un cordon rocheux, rend son accès moins aisé pour les touristes. Seuls les plus téméraires s’aventurent sur les deux kilomètres de chemin côtier qui relient la plage au port de Douarnenez. Quelques hôtels s’installent en front de mer et vont jusqu’à proposer à leur clientèle la location de cabines de bain sur la plage. Toutefois, ces établissement ne rivalisent pas avec le prestige hôtelier de Tréboul et leur fréquentation ne suffit pas à supplanter le caractère familiale et populaire de la plage. Comme l’écrit le journaliste et écrivain breton François Ménez en 1930, « Le Ris, c’est tout l’Océan, avec sa passion et sa fureur. Les vagues hurlent dans les grottes, se poursuivent au galop […] comme des chevaux en folie […]. Et cependant, le Ris ne retient point les touristes. Le Ris est aux Douarnenistes, en pleine propriété. C’est leur bien, leur domaine, leur chose, et de toute éternité. »

• De cabines en cabanes

Les premières installations balnéaires du Ris apparaissent au début du XXe siècle sous la forme d'une poignée de cabines de bain louées aux touristes par les hôtels et pensions qui bordent la plage. Ces cabines, étroites et rudimentaires, sont exclusivement destinées à des usages fonctionnels : offrir au baigneur un espace pour se changer et entreposer ses effets personnels.

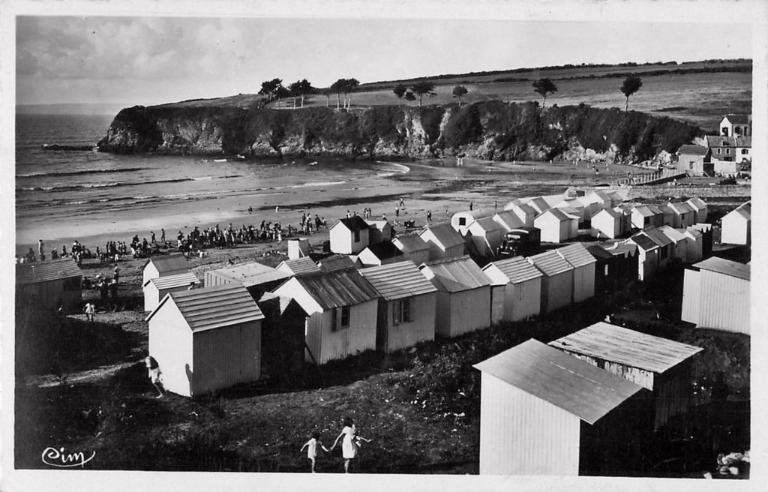

Cependant, à mesure que le temps libre se démocratise dans l’ensemble de la société, les familles modestes de Douarnenez investissent à leur tour la plage du Ris. Cette appropriation progressive du site se traduit au cours des années 1930 par l’émergence de petites constructions en bois, disséminées en grappes sur la dune qui surplombe la plage. Contrairement aux cabines de bain initiales, ces cabanes témoignent d’un usage plus durable et ancré.

La plupart de ces constructions, bien que réalisées sans véritable plan d’ensemble, présentent des caractéristiques architecturales communes : fenêtres en façade pour laisser entrer la lumière, sol en dur surélevé, façades et toitures démontables et assemblées par crochets. La sobriété de ce modèle architectural dominant reflète l’économie des moyens employés par les cabaniers. Certaines exceptions se détachent toutefois de l’ensemble : parmi elles, on observe la transformation d’anciennes voitures de chemin de fer en cabanons de villégiature. Ces structures, spacieuses et mieux aménagées, se distinguent par le confort qu’elles apportent à leurs occupants et suggèrent un usage résidentiel, en contraste avec des cabanes plus modestes, utilisées seulement le temps d'une journée. Ces premières constructions incarnent un tournant dans l’usage du littoral au Ris : elles traduisent l’évolution d’une pratique balnéaire temporaire vers une appropriation plus pérenne de l’espace, témoignant des mutations sociales et culturelles liées à la démocratisation des loisirs.

La Seconde Guerre mondiale marque une rupture dans l’histoire du Ris. Durant l’Occupation allemande, les cabanes de la première génération sont démontées, et la plage est désertée par ses occupants saisonniers. Il faut attendre la Libération pour que la plage du Ris retrouve progressivement son rôle de lieu de villégiature populaire. Les cabanes font leur réapparition, mais dans un contexte bien différent de celui d’avant-guerre. Cette fois, leur implantation semble dictée par un schéma d’ensemble. Les cabanes s’alignent désormais en trois longues rangées, rejetées en fond de plage. Cette nouvelle configuration témoigne d’une volonté de rationaliser l’occupation du site tout en s’adaptant aux évolutions des pratiques balnéaires. Dans cette seconde génération, les cabanons-wagons disparaissent au profit de constructions plus modernes. Parmi ces nouvelles structures, des cabanes en panneaux de fibro-ciment font leur apparition. Ces matériaux, économiques et faciles à assembler, reflètent les innovations de l’après-guerre en matière de construction légère, adaptée aux besoins saisonniers.

Cette seconde génération de cabanes illustre l’évolution des usages et des aménagements balnéaires dans le contexte de la reconstruction d’après-guerre. Leur alignement structuré et leurs matériaux standardisés traduisent un compromis entre la spontanéité populaire des premières cabanes et une régulation croissante de l’espace littoral.

• Au Ris, le bonheur est dans la cabane

« Charbonnier est maître chez soi, et le Douarneniste entend qu’on ne le gêne point dans sa possession. Il prétend vivre au Ris, à sa guise, sans devoir de compte aux intrus. Foin de minauderies, et des préséances, et des bouches en cœur. Le Ris est la plage démocratique, d’un pittoresque piquant. La cabine s’y fait maison de campagne, où l’on reçoit, où l’on cause, où l’on trinque, où l’on s’attarde sur les beaux soirs. On y prépare à souper ; les petites fumées, d’un même élan, montent des tuyaux de zinc, dans l’air calme, comme un hommage à la mer, en même temps que se mêle au parfum des grèves l’odeur de la soupe à l’oignon et du pâté de foie gras. On fraternise en cabine, on se met à l’aise, on pousse des romances… Et c’est une juste revanche de Perros-Guirec où les paysannes en coiffe de Rospez ou de Louannec, collées à la grille du casino, timides, presque honteuses, pour y surprendre, le dimanche, quelques bribes de tango, font l’effet d’intruses et comme d’étrangères dans leur pays… »

Tels sont les mots de François Ménez dans un article publié le 28 août 1930 en première page de La Dépêche de Brest. Ils témoignent de l’atmosphère conviviale qui règne aux cabanes du Ris durant la belle saison. La vie estivale semble effectivement s’y écouler dans l’entente générale, marquée par les retrouvailles, les jeux et le repos. La plupart des cabaniers fréquentent le site à la journée, mais il n’est pas rare que certains prolongent leur séjour sur plusieurs jours. Bien que la superficie moyenne des cabanes n’excède pas 7 m², certaines, plus spacieuses, permettent d’aménager un espace de couchage et un coin cuisine rudimentaire.

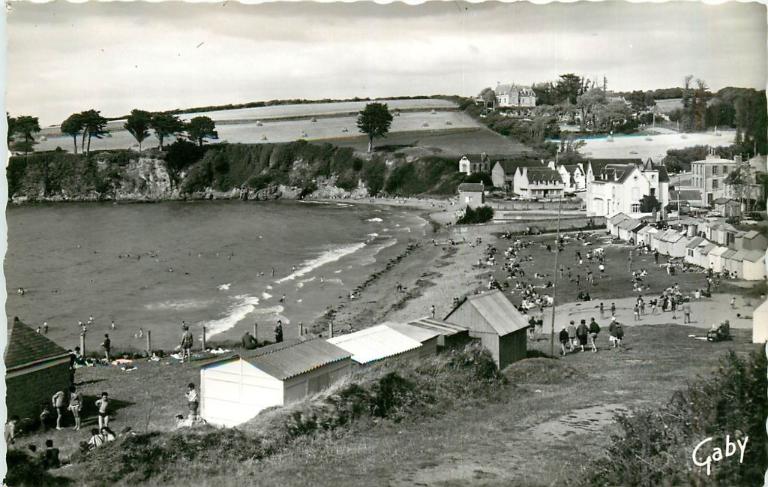

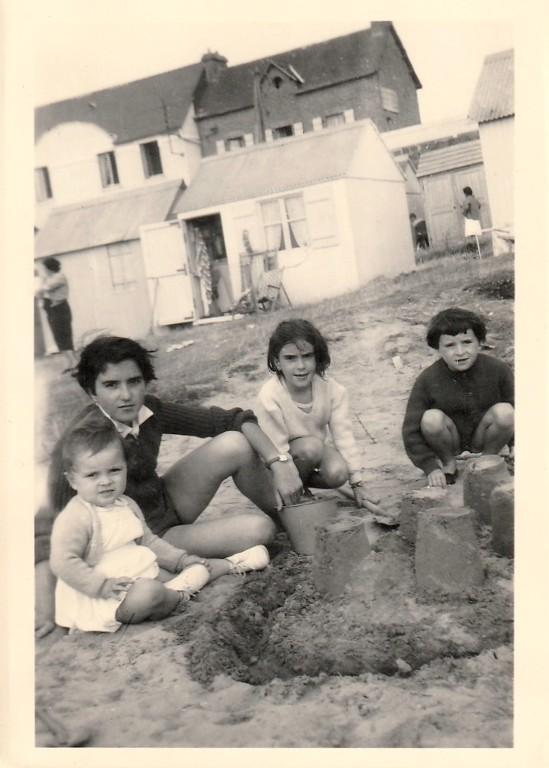

Au cœur des Trente Glorieuses, la plage du Ris accueille les siestes et les jeux de nombreux enfants nés du baby-boom et dont les familles y possèdent une cabane. La dune herbeuse, dont la pente descend sans obstacle jusqu’à la plage, fait figure de jardin et constitue un terrain de jeu idéal pour les plus jeunes. Bien que petites, les cabanes permettent d’entreposer petit mobilier, transats, jeux de plage, tables et chaises que l’on sort pour se réunir. Certains vont même jusqu’à prolonger l'espace de la cabane familiale par un auvent de toile monté en façade.

• Le Ris au temps des vacances

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’essor de la société des loisirs et la généralisation de l’automobile transforment les habitudes des Français, facilitant le départ en vacances pour un plus grand nombre. Au Ris, ce mouvement impulse une dynamique particulière : le quartier s’organise progressivement autour des plaisirs des vacances, et les cabanes deviennent le symbole de l’identité populaire et communautaire du lieu. Cette identité n’échappe pas à l’entreprise belge de chimie Solvay, qui fait l’acquisition d’une vaste bâtisse en front de mer. Celle-ci est aménagée successivement en centre de vacances pour les salariés puis en colonie de vacances pour leurs enfants.

Les terrasses de la Chaumière et de la Pergola, le dancing ouvert en haut de la falaise dans les années 1930, s’imposent comme des lieux de convivialité, où vacanciers et habitués se rencontrent au fil des saisons. La transformation du paysage se poursuit : entre 1965 et 1968, un champ dominant la plage est aménagé en camping, élargissant les possibilités d’accueil, tandis qu’un remblais en béton est construit au pied des cabanes pour stabiliser la dune. Les cabanes, désormais séparées de la plage par ce mur de soutènement, se dotent bientôt de jeux pour enfants et de sanitaires en dur. Quelques années plus tard, une crêperie mobile installe son comptoir et quelques tables aux pieds des cabanes renforçant l’image conviviale du site.

• Un patrimoine protégé et réglementé

En 2010, près de 80 ans après leur apparition et après une première version du document dans laquelle elles n’apparaissent pas, les cabanes du Ris intègrent la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP), aujourd’hui Site Patrimonial Remarquable (SPR). Cette démarche marque une reconnaissance officielle de leur valeur patrimoniale, offrant ainsi une protection essentielle à cet héritage fragile. Toutefois, cette reconnaissance s’accompagne de règles strictes : considérées comme « un bâti intéressant à conserver », et pour préserver une esthétique homogène, les cabanes doivent obligatoirement être démontables, bardées de bois naturel peint en blanc, et coiffées de toitures à deux pentes réalisées exclusivement en petites tôles ondulées noires mates ou en ardoises.

Situées sur le domaine public, les cabanes appartiennent à leurs occupants, qui s’acquittent d’une redevance annuelle auprès de la Ville de Douarnenez dans le cadre d’une autorisation d’occupation temporaire.

En 2025, la plage du Ris abrite 68 cabanes, dont les surfaces varient entre 2 et 15 m². Encore aujourd’hui, certains cabaniers séjournent plusieurs jours aux cabanes, le temps des vacances.

En marge des procédures classiques d’urbanisation, la construction des cabanes du Ris a laissé peu de traces dans les archives officielles. Ce patrimoine discret ne se révèle qu’à travers des documents privés et les récits de leurs occupants, témoins précieux d’une histoire méconnue. C’est dans le but de rassembler cette mémoire riche mais fragile que les Douarnenistes ont été conviés à partager leurs archives et témoignages lors d’une causerie organisée le 28 septembre 2024. Cette démarche participative a permis de mettre au jour des éléments inédits, comme le fonds photographique de la famille Le Gall, propriétaire de longue date d’une cabane sur la plage du Ris, offrant un regard intime et vivant sur cet héritage local.