Photographe à l'Inventaire

- patrimoine industriel, Inventaire du patrimoine industriel d'Ille-et-Vilaine

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Ille-et-Vilaine - Antrain

-

Commune

Saint-Rémy-du-Plain

-

Lieu-dit

la Haie d'Iré

-

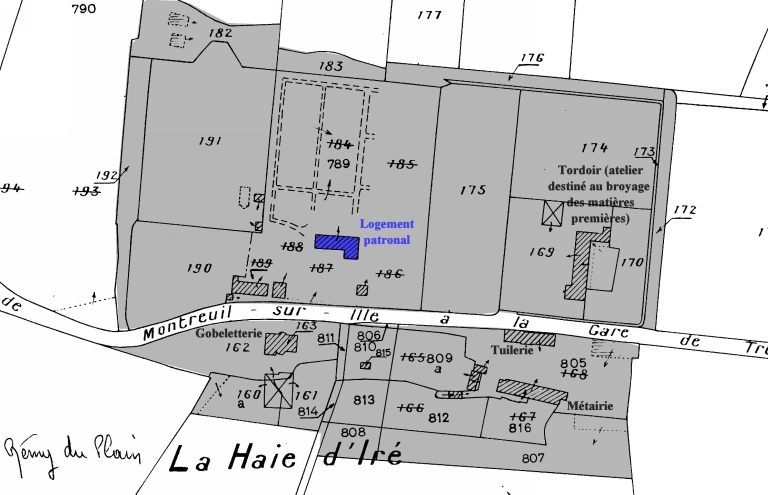

Cadastre

1987

D1 160 à 163, 169 à 177, 182 à 183, 190 à 192, 789, 805 à 816

-

Dénominationsverrerie

-

Appellationsverrerie royale de la Haie d'Iré

-

Parties constituantes non étudiéesatelier de fabrication, logement patronal, enclos, jardin, tuilerie

La présence d’un filon de quartz dans le sol de Saint-Rémy-du-Plain, à proximité immédiate de l’église, favorise l’implantation d’une activité verrière. Les pierres de quartz, qui contiennent de la silice, sont finement broyées au pilon pour servir de matière première à la fabrication du verre. Les forêts de Dingé et de Feins, à quelques kilomètres de la Haie d’Iré, fournissent le combustible nécessaire pour le fonctionnement des fours.

1803-1819 : les débuts de l’activité verrière à la Haie d’Iré

Suite à la Révolution, le manoir de la Haie d’Iré est confisqué. M. Morin l’achète en 1793. En 1803, il s’associe avec Julien-François Carro, ancien directeur associé de la verrerie Javardan en Fercé en Loire-Inférieure, et Pierre-François Damicourt, premier ouvrier de cette même verrerie. Ils implantent une gobeleterie, encore visible aujourd’hui dont l’architecture s’appuie sur le modèle de Javardan. En 1804, de premières difficultés financières obligent le propriétaire des lieux à vendre le site. Le comte Duplessis de Grénédan, riche entrepreneur et homme politique ambitieux, achète le manoir et la gobeleterie ainsi que les parts de M. Damicourt. Il se retrouve donc associé à M. Carro. Duplessis de Grénédan finance des travaux à la gobeleterie, qui se voit dotée d’une halle neuve, ainsi que la rénovation du manoir, où logeaient les verriers, et qui devient le logis patronal. En 1811, il fait reconstruire la halle suite à un grave incendie. La gobeleterie emploie 19 ouvriers en 1806 et une trentaine en 1812. A cette date, quatre types de verre différents sont produits. On y fabrique des contenants en verre aux fonctions diverses : carafes, bocaux, flacons, gobelets, verres, vases… En 1816, Duplessis se sépare de son associé et devient seul actionnaire de l’entreprise.

1819-1835 : la période faste de la verrerie

Duplessis de Grénédan se lance dans l'agrandissement de son établissement afin d'y créer une unité de verre en plat, en plus de la gobeleterie et de la fabrication de vases pour la chimie et la pharmacie. De gros travaux sont ainsi entrepris à la Haie d’Iré en 1819-1820, avec notamment la construction de la grande verrerie, sur les plans de l’architecte rennais Le Roux. Il restaure également la gobeleterie, qui reçoit un nouveau four, d’où la date 1819 et les initiales MDP inscrites sur la girouette. Désormais pourvue de deux fours de fusion à huit creusets et de six fours à étendre, l'usine est alors la plus grande verrerie en plat de Haute Bretagne. Le 21 août 1822, l'établissement reçoit le titre prestigieux de manufacture royale. Elle est un modèle de verrerie fonctionnant au bois. En 1826, attestation de deux machines à vapeur destinées à concasser les matières, à scier les planches, à puiser et à distribuer les eaux nécessaires. La production de verre à vitre augmente remarquablement jusqu’en 1830, une partie étant notamment dirigée vers les îles anglo-normandes. En 1826, deux machines à vapeur destinées à concasser les matières, à scier les planches, à puiser et à distribuer les eaux nécessaires sont installées dans l’aile sud de la grande verrerie. Les années suivantes, l'établissement va être confronté à une concurrence toujours plus dure. La crise économique, qui s'amorce en 1830, va confirmer le déclin de l'entreprise lié aussi à sa situation géographique qui devient un réel handicap. L'utilisation du bois comme combustible pour les fours, au lieu du charbon de terre, entraîne aussi sa perte. En janvier 1833, la faillite est déclarée. En 1836, la verrerie est cédée aux frères Leclerc, alors directeurs de la verrerie de la Balue à Bazouges-la-Pérouse (35).

1835-1860 : une deuxième vie pour la verrerie

Les frères Leclerc concentrent leur activité sur la production de gobelets. Ils font vivre l’entreprise jusqu’en 1860, date de fermeture définitive de la Haie d’Iré. En 1806, la verrerie emploie dix-neuf ouvriers, une trentaine en 1812 et soixante-quinze en 1860. Les bâtiments sont par la suite déclassés en ferme avant leur rénovation au début du 21e siècle.

-

Période(s)

- Principale : 1er quart 19e siècle

- Principale : 2e quart 19e siècle

- Secondaire : 1er quart 19e siècle

- Secondaire : 2e quart 19e siècle

-

Dates

- 1803, daté par source

- 1804, daté par tradition orale

- 1811, daté par travaux historiques

- 1819, porte la date

- 1820, daté par source

-

Auteur(s)

- Auteur : architecte

Le manoir en schiste, devenu logis patronal, reconstruit au 18e siècle, présente un plan en L et compte un étage carré et un étage de comble. Sa façade antérieure est rythmée par cinq travées de baies sur le corps principal et deux travées sur l'aile en retour d'équerre. Il est couvert d'un toit à croupes en ardoises. Les encadrements des baies sont en granite. Deux travées est de l'aile en retour d'équerre présentent des fenêtres surmontées alternativement d'un fronton triangulaire puis circulaire. A l'est du manoir, il ne subsiste qu'une faible partie des bâtiments de production du verre à vitre, dont l'atelier de fabrication destiné au broyage des matières premières. Construit en schiste, il est à un étage carré couvert d'un toit à longs pans. De l'autre côté de la chaussée : la tuilerie, exploitée pour la fabrication des pots et des fours, est construite en schiste en rez-de-chaussée couvert d'un toit à longs pans en ardoises ; la métairie est couverte d'un toit à croupes ; la halle de la gobeleterie, bâtiment complexe, porte la date de 1819 sur l'une des girouettes située sur le faîte du toit, date de sa première restauration. Bâtiment de plan rectangulaire, la halle présente sur ses façades nord et sud, deux avant-corps en abside correspondant à l'axe du four. La couverture de la gobeleterie, relativement complexe, présente dans sa partie basse un toit à longs pans, à croupes arrondies pour les absides, et couvert dans sa partie haute d'un second toit à croupes. La jonction de ces deux types de couverture en ardoises est volontairement décalée, de façon à assurer une ventilation parfaite.

-

Murs

- schiste

- moellon

-

Toitsardoise

-

Étages1 étage carré, étage de comble

-

Couvertures

- toit à longs pans

- croupe

-

Énergies

- énergie thermique

- produite sur place

-

État de conservationétablissement industriel désaffecté

-

Statut de la propriétépropriété privée

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

-

Éléments remarquablesatelier de fabrication

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

Documents d'archives

-

AD Ille-et-Vilaine 2per 3089. Annuaire du département d'Ille-et-Vilaine (1822, 1826, 1829, 1831, 1833, 1836, 1837, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1848, 1850, 1852).

-

AD Ille-et-Vilaine 5M236. Etablissements insalubres. Verreries (1810-1829).

-

Archives départementales d'Ille-et-Vilaine : 6M 1002

AD Ille-et-Vilaine 6M 1002. Statistiques industrielles et commerciales. Etat général du nombre d'individus occupés dans les fabriques et les manufactures de diverses communes du département : bonneteries, chapeaux, cires et bougies, cordages, cotons, cuirs, faïences, fer, filatures, flanelles, papiers, tissus, voiles, verreries. Etats annuels par matière, par arrondissement et par commune (1812).

-

Archives départementales d'Ille-et-Vilaine : 6M 1004

AD Ille-et-Vilaine 6M 1004. Statistiques industrielles et commerciales. Instructions sur le travail industriel (1850), rapports mensuels des sous-préfets (1853-1869).

-

Archives départementales d'Ille-et-Vilaine : 8S 2

AD Ille-et-Vilaine 8S 2. Fonds préfecture. Mines et carrières, affaires diverses (an IX-1833).

Bibliographie

-

BADAULT, D., CHEVRINAIS, J.-C. Antrain et son canton : chronique de la vie quotidienne 1880-1950. Dinard : éditions Danclau, 1996.

p. 151 -

BANEAT, P. Le département d'Ille-et-Vilaine. Histoire, archéologie, monuments. Mayenne : éditions Régionales de l'Ouest, 1994 (réed de 1927), 4 vol., 4.

p. 93 -

CUCARULL, J. La verrerie dans l'arrondissement de Fougères (1800-1840) . Le Pays de Fougères, 81.

p. 12-21 -

HERBAUT, C. La verrerie royale de la Haie d'Iré. L'archéologie industrielle en France, juillet 1995, 26.

p. 7-12 -

HERBAUT, C. Les verreries de Haute Bretagne du XVe siècle à 1934 (Loire-Atlantique et Ille-et-Vilaine) . Association pour le développement de l'Inventaire général dans la région des Pays de la Loire, 1990. 162 p.

-

OGEE, J. Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne. Rennes : nouvelle édition revue et augmentée par A. Marteville et P. Varin, 2 vol., 2, 1853.

p. 870 -

ORY, G. La verrerie de la Haie d'Iré. Bulletin de l'Associaition pour la promotion du patrimoine de l'Antrinais et du Bazougeais, 1989, 17.

p. 35-46 -

PAUTREL, E. Notions d'histoire et d'archéologie pour la région de Fougères. Imprimerie typographique et lithographique H. Riou-Reuzé, 1927.

p. 342

Photographe à l'Inventaire