Photographe à l'Inventaire

- enquête thématique départementale, Inventaire des églises et chapelles d'Ille-et-Vilaine

- inventaire préliminaire, Saint-Sulpice-la-Forêt

- inventaire topographique, Saint-Sulpice-la-Forêt

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Rennes Métropole - Liffré

-

Commune

Saint-Sulpice-la-Forêt

-

Adresse

rue de l'abbaye

-

Cadastre

1826

section unique 2e feuille 380, 381 1989 AA non cadastré

-

Dénominationséglise paroissiale

-

VocablesSaint-Sulpice

-

Parties constituantes non étudiéescimetière

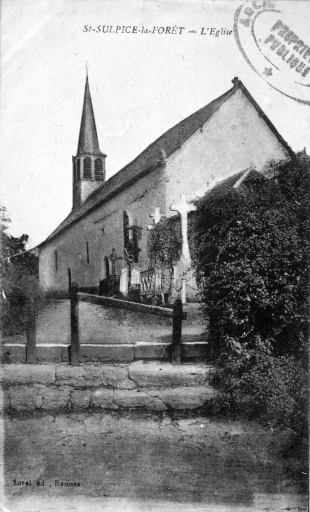

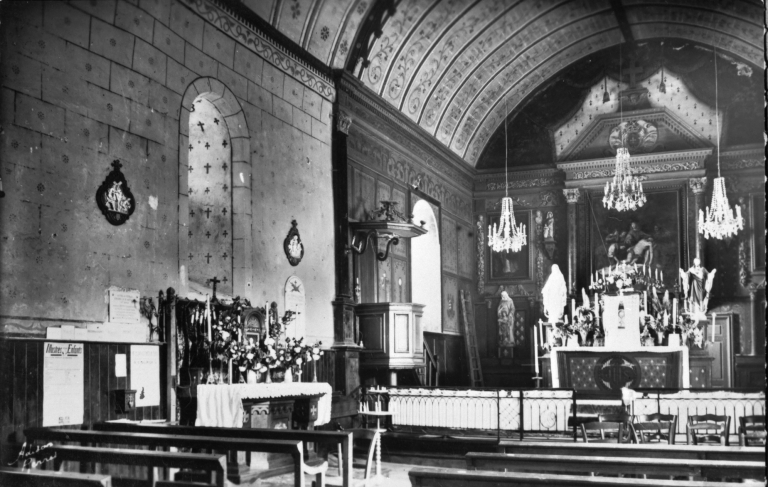

Eglise romane du 11e ou 12e siècle, élevée par l'abbesse de Saint-Sulpice et érigée en paroisse au 13e siècle dont subsiste le volume général et les fenêtres nord de la nef. Elle a été transformée à maintes reprises dont les baies aux 15e, 16e, 17e siècles. La façade occidentale a été reconstruite en 1675. Le choeur a été également remanié dans la 2e moitié du 18e siècle. Il a perdu toutefois son décor peint de cette époque visible sur la carte postale ancienne ainsi que celui du lambris, peint au 19e siècle. Ajout d'une sacristie contre le chevet au 19e siècle. A signaler : La croix faîtière du chœur, probablement un remploi, dont les motifs accusent une grande ancienneté. Le clocher s'élevait originellement au centre de l'édifice, il a été déplacé en 1855 à son emplacement actuel.

Isabelle Barbedor, Véronique Orain, Enquête thématique départementale, 1994.

L’église, nommée Saint-Sulpice en raison de la piété inspirée par l’évêque de Bourges du VIIème siècle, doit son origine à l’abbaye. On suppose que sa fonction originelle était d’être une chapelle : pour les besoins des vassaux ou des moines. Un texte attribué à l’évêque Pierre de Dinan, datant de la toute fin du XIIe siècle, déclare paroissiale « l’église du bourg de Saint-Sulpice et l’église de Serigné ». Selon le pouillé historique de Rennes, la paroisse fut d’abord administrée par les frères Condonats. La paroisse est supprimée en 1803 après le concordat et unie à celle de Chasné, pour être enfin rétablie en 1820.

La croix de cimetière paroissial et les fonds baptismaux, tous deux en granit furent probablement taillés du temps de Jeanne II Milon, à la fin du XVe. Un maître-autel et un retable en bois sont datés du 17e siècle, c’est à dire lors de l’administration de l'abbesse Marguerite d’Angennes, réformatrice de l’abbaye.

Rémy Janin, Enquête topographique, 2018.

-

Période(s)

- Principale : limite 11e siècle 12e siècle

- Principale : 13e siècle

- Principale : 4e quart 17e siècle

- Secondaire : 15e siècle

- Secondaire : 16e siècle

- Secondaire : 18e siècle

- Secondaire : 19e siècle

-

Dates

- 1675, daté par travaux historiques

- 1855, daté par travaux historiques

Plan allongé. Choeur à chevet plat situé dans le prolongement du vaisseau unique de la nef. Pignon du chevet sommé d'une croix en pierre. Lambris de couvrement pour l'intérieur.

Isabelle Barbedor, Véronique Orain, Enquête thématique départemental, 1994.

L’église romane possède une nef à chevet droit. C’est une formule de plan simple qui a été très répandue en Bretagne à l’époque romane, à l’image de l’église du Lou-du-Lac. Sans aucun contrefort, avec une épaisseur de mur inhabituelle (plus de 1,20m) l’édifice tient depuis plusieurs siècles. L’église a conservé sur sa façade nord quatre baies romanes hautes et étroites, dites “ en meurtrière “. La façade sud a été reconstruite au 16e siècle, comme en témoigne la troisième baie, gothique en arc trilobé ou l’ancien cintre reste encore apparent.

Contrairement aux autres églises du même plan, la délimitation du chœur et de la nef n’est pas marquée par un arc en plein cintre ; cet arc diaphragme a probablement disparu. On voit dans le tiers oriental du mur sud que le choeur, initialement plus bas a été surélevé pour être aligné en hauteur avec la nef.

Rémy Janin, Enquête topographique, 2018.

-

Murs

- granite

- grès

- enduit

- moellon

-

Toitsardoise

-

État de conservationremanié

Données complémentaires architecture IP35

- DENO

- HYPOI sans objet

- HYPOE

- PHYPO

- STYL

- NOTA

- MURS1 enduit ; granite ; grès ; moellon

- MURS2

- SCLE1 limite 11e siècle 12e siècle ; 13e siècle ; 4e quart 17e siècle

- IMPA

- CBATI

- IMBATI

- PERP

- ESPAL

- PASSAGE

- ESPAP

- DISTRIB

- ORDO

- ELEV

- ETAG

- COMBLE

- MOUV

- RDC

- ACCESA

- ACCESP

- NATUA

- FACCES

- FAXE

- FETAG

- FOUV

- IAUT sans objet

- ICHR typicum

- IESP typicum région ou pays

- ICONTX intégré

- PINTE

- SEL étudié

- TYPVIL

- TYPECA

- POSECA

-

Statut de la propriétépropriété publique

- (c) Conseil général d'Ille-et-Vilaine

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

Bibliographie

-

BANÉAT, Paul. Le Département d'Ille-et-Vilaine Histoire Archéologie Monuments. Rennes : Librairie Moderne J. Larcher, 1927-1929.

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

GUILLOTIN DE CORSON. Pouillé historique de l'archevêché de Rennes. Rennes : Fougeray Libraire-éditeur. Paris : René Hatton Libraire-éditeur, 1882-1886.

-

DECENEUX, Marc. La Bretagne romane. Rennes : Editions Ouest-France, 1998.

p. 43 -

GRAND, Roger. L'art roman en Bretagne. Paris : Editions A. et J. Picard et Cie, 1958.

p. 451-452 -

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

INVENTAIRE GÉNÉRAL DES MONUMENTS ET DES RICHESSES ARTISTIQUES DE LA FRANCE. Région Bretagne. Ille-et-Vilaine. Eglises et Chapelles, par ORAIN Véronique, avec la collaboration de BARBEDOR Isabelle, DUFIEF-MOIREZ Denise, RIOULT Jean-Jacques. Rennes : Association pour l' Inventaire Bretagne, 1996, (Indicateurs du patrimoine).

Photographe à l'Inventaire