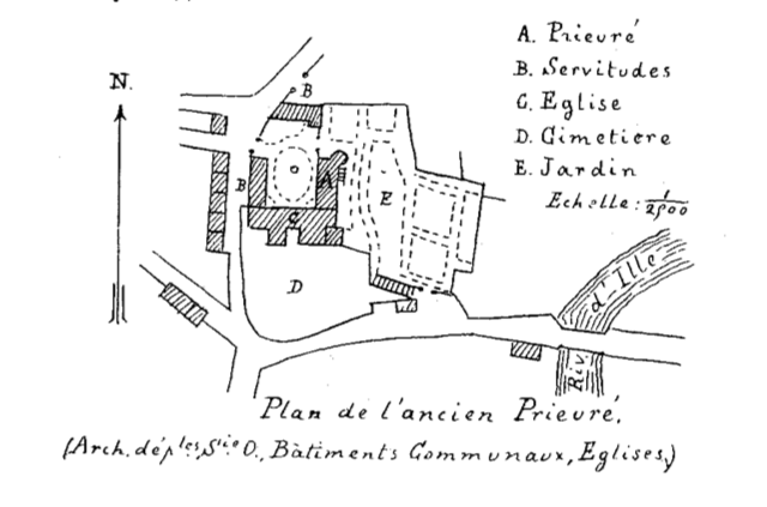

Le Prieuré

Les premières mentions de l'implantation humaine sur l'actuel bourg de Betton remontent au 12e siècle, avec la construction d’un prieuré, dépendant dès 1152 de l’Abbaye de Saint-Melaine de Rennes. La paroisse est désignée sous le nom “Ecclesiam de Monasterio Bettonis”. Cet ancien prieuré se situait immédiatement au nord de l’église actuelle. L’église primitive fut incendiée vers 1590 pendant les guerres de la Ligue. Après sa destruction, le culte est transféré dans la chapelle du prieuré de l’abbaye de Saint-Melaine. Cette chapelle priorale (15e-16e siècle) a été remplacée par l’église actuelle, construite de 1869 à 1874. Le prieuré aujourd’hui conservé sous forme de vestige (un logis prioral du 17e siècle remanié au 18e siècle) et l’église disparue ont donc constitué une première centralité pour le développement du bourg primitif.

L'ancien château de Betton

Selon l’abbé Guillotin de Corson, l'ancienne demeure seigneuriale de Betton se situait en contrebas du bourg, à proximité de la Grande Métairie (emplacement de l'actuelle médiathèque Téhodore Monod). Ce château aurait été détruit pendant les guerres de la Ligue et il subsistait à la fin du 19e siècle quelques vestiges des douves qui l’entouraient. Il n’existe plus de traces de cet édifice à ce jour. Dans le bourg se trouvaient l’auditoire et la prison de la seigneurie de Betton (17e-18e siècle).

Le Bourg

Le bourg de Betton comptait quelques maisons et fermes anciennes dont deux sont attestées par leur mention dans des actes notariés à la fin du 17e siècle : l’ancienne maison de Riquenon à 200 mètres au nord de l’église et l’ancienne maison du Bas-Bourg, immédiatement au nord de Riquenon, aujourd’hui située rue de Cornouailles. A ces ouvrages isolés s’ajoute un alignement de maisons situé à l’ouest du prieuré. Cet alignement dans lequel se perçoivent des traces de construction en pan-de-bois, pourrait dater du 17e siècle suite à la reconstruction du bourg après les Guerres de la Ligue. Au sud du bourg se trouvait également la Grande Métairie dite aussi Métairie de Betton qui relevait de l'ancien château et dont ne ne subsiste aujourd’hui que l’ancienne écurie pouvant remonter au 18e siècle.

19e siècle

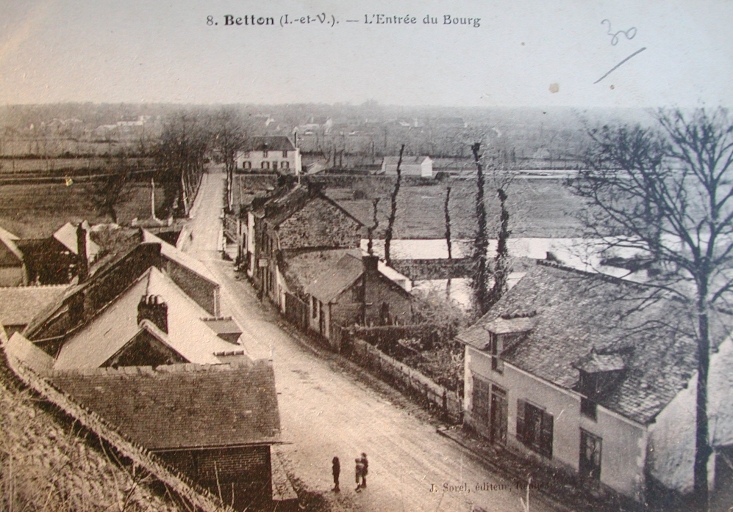

La plus ancienne source permettant d’illustrer la configuration du bourg de Betton est le cadastre napoléonien de 1818. Le bourg est alors composé du prieuré et de ses servitudes, du cimetière, de l’ancien presbytère, de deux ou trois fermes, d’un moulin, d’un pressoir, et d’une dizaine de maisons. Ces bâtiments implantés le long des routes principales accueillaient des fonctions diverses en rapport avec la vie quotidienne du bourg et des écarts, à mettre en parallèle avec la liste nominative du recensement de la population : boucher, boulanger, notaire, buraliste, médecin. On compte deux routes principales traversant le bourg. Une voie est-ouest mène d’un côté à la fourche du Placis-Carel et de l’autre au pont de Betton, permettant de rejoindre la grande route de Rennes à Antrain. Une voie nord-sud mène au Vau Chalet au sud et à la Haute Touche au nord.

La Levée

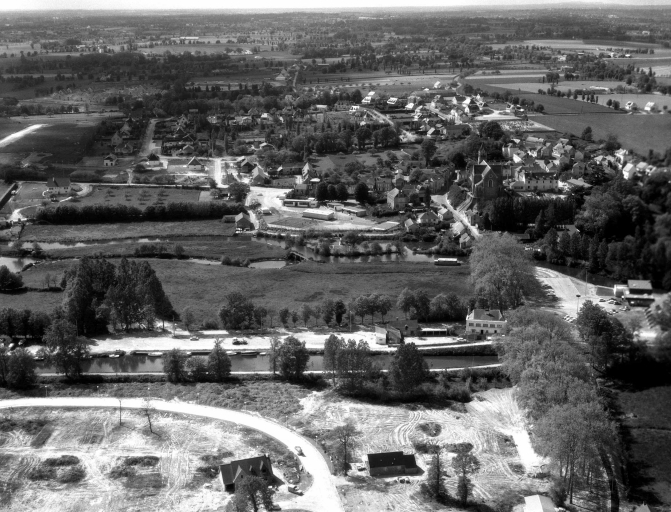

Dans la seconde moitié du 19e siècle, ce bourg primitif est concurrencé par la naissance d’un nouveau centre actif à l’est de L'Ille. En effet, le tracé du canal d'Ille et Rance vers 1840, puis celui de la ligne de chemin de fer en 1864, à l'est de la route du Mont saint Michel, entraînent le développement du secteur de “La Levée”, autour de grandes maisons à vocation artisanale ou commerciale. Ces maisons de style ternaire se multiplient à la fin du 19e siècle près du carrefour entre la voie nationale (rue de Rennes et rue du Mont Saint Michel) et la voie communale traversant le bourg d’est en ouest (avenue d’Armorique). Elles présentent parfois un traitement d’angle caractéristique. L’emploi du grès de Saint-Germain-sur-Ille et de la brique se généralise, les façades sont souvent enduites. Ces typologies de la fin du 19e siècle marquent l’entrée dans la commune par la rue de Rennes. Au début du 20e siècle, le développement se poursuit le long de la rue de Rennes, vers le sud, puis à l’est de la voie ferrée. On note l’apparition d’un certain nombre de constructions bourgeoises s’inspirant de l’architecture de villégiature. Dans l’ensemble, le développement urbain reste assez modéré dans la 1ère moitié du 20e siècle, comme en atteste le recensement de la population (Betton comptait 2037 individus en 1866, 1810 en 1921, 2088 en 1962).

Urbanisation

A partir des années 60, la commune vit une révolution urbanistique. Sa proximité avec Rennes en fait, comme toutes les communes de première couronne, une “réserve foncière pour l’extension de la capitale bretonne” (Observations rédigées à l'issue d'un pré-inventaire du patrimoine architectural et des sites menés de 1975 à 1976). La construction de maisons individuelles réunies dans des lotissements absorbe progressivement d’anciens espaces agricoles comme les écarts du Placis Carel, du Vau Chalet ou encore de la Renaudais. Afin de répondre aux objectifs du Plan Local d’Urbanisme, l’extension du bourg se poursuit désormais vers le Sud et l’Est du territoire avec la requalification du tissu urbain de la rue de Rennes et du Haut Chalet, et le développement de nouveaux quartiers d’habitat en extension urbaine: le Vivier Louis, Brebion Nord, Brebion Sud, Vau Robion, Le Terroir.

(Inventaire topographique, 2019, Lucile Mauffret et Noémie Cageron)

Photographe à l'Inventaire