Historique :

A partir de 1883, le ministère de l'Instruction publique, souhaitant le développement d'une faculté des sciences encore embryonnaire, propose la construction d'un bâtiment indépendant qui lui serait destiné, libérant un peu d'espace à la Faculté de Lettres au sein du Palais Universitaire. Le terrain, situé en face du dit palais, occupé par les écuries Saint-Georges et un établissement particulier de bains, est rapidement choisi pour recevoir ce projet. Dès 1886, une correspondance s'établit entre l'architecte de la ville Jean-Baptiste Martenot et les professeurs de la Faculté qui indiquent leurs besoins et participent à l'élaboration du programme. Une de leurs lettres, à l'accent prémonitoire, mentionne : "L'auteur de cet avant-projet ne devra pas perdre de vue qu'une faculté des sciences est un atelier des sciences et non pas un monument, que tout doit y être subordonné au service, et que les divers services, tout en étant coordonnés ensemble, doivent être indépendants les uns des autres". En novembre 1887, une convention est passée entre la ville et l'Etat, chaque partie participant pour moitié au financement du projet (dépense totale : un million de francs), tandis que la ville s'engage à achever la construction dans un délai de 4 ans. Celle-ci sera lancée un an plus tard. Le gros oeuvre est achevé en 1891, le rez-de-chaussée est livré en 1893, mais des compléments budgétaires seront nécessaires pour mener à bien l'aménagement intérieur. Progressivement (jusqu'en 1898), les travaux sont terminés sous la direction d'Emmanuel Le Ray, successeur de Martenot à partir de 1895.

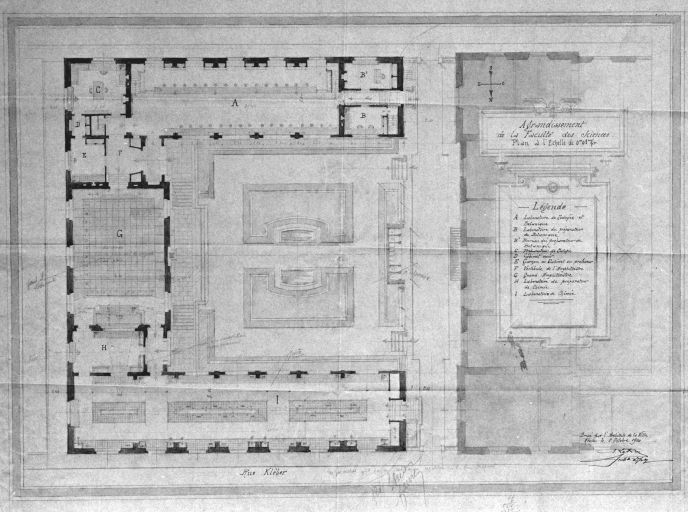

Pourtant, dès 1897, un agrandissement est projeté et un terrain situé à l'est du bâtiment, provenant de la suppression de la cale de Viarmes, lui est affecté ; l'école accueille en effet de plus en plus d'élèves tandis que la création de cours de sciences professés aux étudiants en médecine exigent des locaux plus vastes. Cette annexe (aujourd'hui détruite) sera construite entre 1902 et 1905 ; dans le même temps, Le Ray fournit au bâtiment principal ses deux portes monumentales, qui n'avaient été jusque là que des portes provisoires.

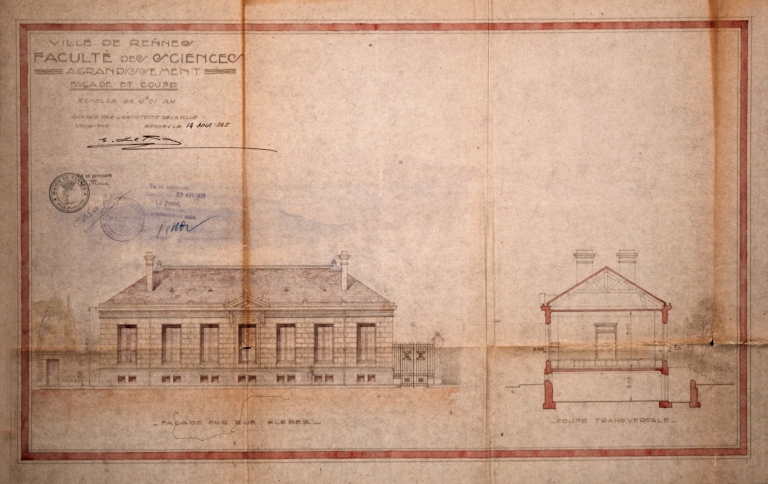

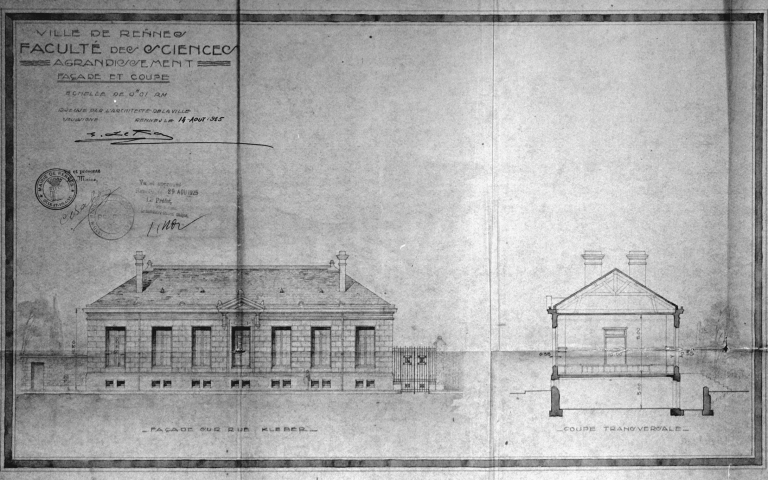

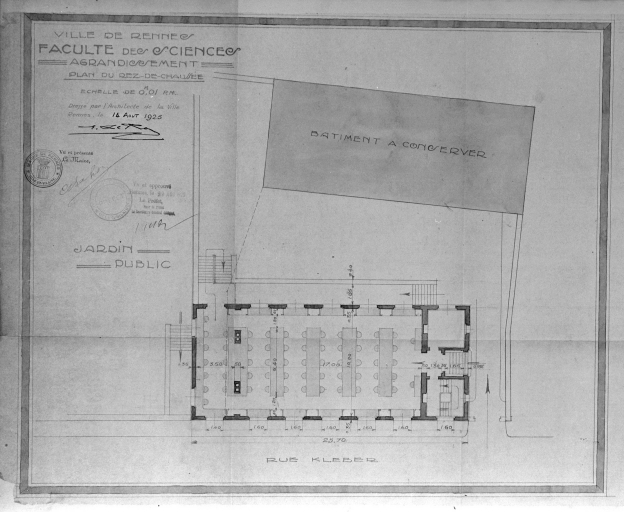

Après la mise à disposition par la ville d'anciens pavillons dépendant de la caserne Saint-Georges en 1924, en bordure de la rue Kléber, il est décidé de construire sur ce terrain un laboratoire de chimie appliquée. Le premier projet étudié par Le Ray, jugé trop coûteux, est écarté ; le second est présenté en août 1925 et donne lieu à une construction qui sera achevée en décembre 1927.

Ces différents agrandissements semblent avoir été détruits pendant la seconde guerre ; il s'agissait d'annexes relativement modestes qui ne suffirent pas à répondre durablement à l'accroissement constant du nombre des étudiants. C'est pourquoi en 1949, la ville attribua à la faculté le terrain occupé par la gare de Viarmes (quai Dujardin) afin d'y construire un immeuble d'importance. Ce dernier fut construit en 1953 par Yves Lemoine.

La faculté de sciences déménagea du centre ville en 1967, le bâtiment principal fut affecté à la faculté dentaire deux ans plus tard, l'immeuble de Lemoine à l'inspection académique, services qui occupent aujourd'hui les locaux.

La Faculté de Jean-Baptiste Martenot :

Composition d'ensemble et distribution :

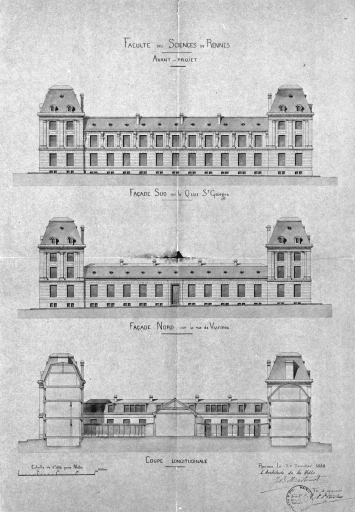

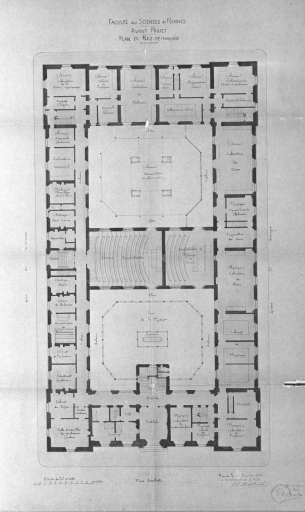

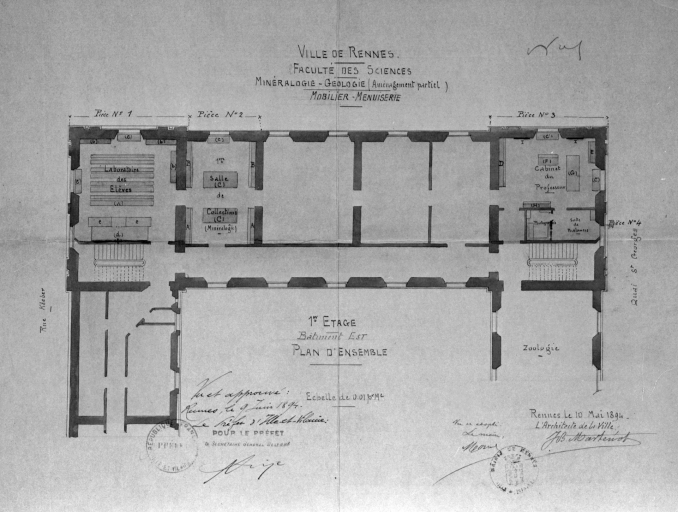

Conçu en 1888, l'édifice de Martenot se compose de quatre bâtiments disposés régulièrement suivant un plan rectangulaire, avec corps de pavillon aux angles. Le vide central est divisé en deux par une aile transversale nord-sud délimitant deux cours. Le bâtiment principal (ouest) est élevé de 2 étages carrés sur rez-de-chaussée, les pavillons de même hauteur étant placés en légère saillie ; ils sont disposés de façon analogue aux angles postérieurs mais dominent des ailes plus basses (un étage sur rez-de-chaussée au sud et à l'est, simple rez-de-chaussée au nord) construites de manière à laisser entrer la lumière dans les bâtiments. L'ensemble de l'édifice comprend un niveau de sous-sol rattaché par des escaliers secondaires aux différents services. La distribution initiale s'efforce d'attribuer chaque partie du bâtiment à un service (au rez-de-chaussée : physique à l'ouest et au sud, chimie au sud et à l'est, mathématiques au nord, au 1er étage : zoologie et géologie, au 2e étage : botanique, astronomie et mécanique) ; les services généraux et la conciergerie sont placés au nord de l'entrée de principale, tandis que deux amphithéâtres occupent l'aile transversale dans l'axe de l'entrée des étudiants située sur la rue Kléber. Les combles (aile nord, ailes sud et est) sont réservés à des dépôts, des serres et des laboratoires. La distribution est assurée par un escalier principal à l'ouest, des escaliers secondaires dans les pavillons d'angle, et pour chaque étage, par un couloir tourné vers les cours. Des aménagements spécifiques sont installés dans celles-ci : laboratoire de plein air pour la chimie à l'est, aquarium de zoologie à l'ouest.

Si le projet eut un moment valeur d'exemple par sa présentation à l'exposition universelle de 1889, il apparut pourtant assez rapidement que le parti de Martenot n'était pas satisfaisant, les aménagements intérieurs (circulations, accès aux salles) furent sans cesse modifiés, les sous-sols et les combles systématiquement aménagés tandis que des agrandissements successifs furent nécessaires, entraînant le déménagement des services.

Élévation :

L'élévation de l'édifice n'a en revanche pas subi de modifications notables. Construit en maçonnerie de moellons de Pont-Réan, il présente en façade une élévation en pierre de Caen au-dessus d'un puissant soubassement de granite délimité par un ressaut. Le niveau de rez-de-chaussée, marqué sur toute la ceinture du bâtiment par l'emploi d'un appareil régulier à bossage en table, accentue l'ancrage au sol de l'édifice et lui procure un aspect palatial monumental.

Ce dernier est surtout sensible dans l'élévation de la façade ouest, où les contraintes décoratives étaient plus présentes. Martenot, dans son devis, insiste sur la nécessité de s'accorder avec les bâtiments existant à l'ouest de la place, mais aussi avec la prestigieuse façade du palais Saint-Georges au nord, et implicitement avec le palais universitaire placé de l'autre côté des quais.

Ainsi, les sept travées de la façade principale sont-elles rythmées par un ordre colossal de colonnes semi-engagées et de pilastres sur les pavillons, s'intercalant entre l'entablement du rez-de-chaussée et le niveau d'attique. Chaque fenêtre s'y trouve individualisée par un encadrement architecturé. La façade sur quais, traitée avec moins d'emphase, tente d'échapper la monotonie engendrée par 15 travées de fenêtres, sans y parvenir réellement. Le corps central surbaissé par rapport aux pavillons d'angle, présente simplement trois frontons triangulaires se décrochant de la corniche supérieure ; ils sont annoncés, sous l'entablement, par une série de médaillons plaqués ornés de profils d'hommes de sciences célèbres. Un parti similaire est adopté pour la façade orientale, tandis qu'au nord, l'aile en rez-de-chaussée n'est marquée que par une entrée centrale surmontée d'un fronton.

L'ensemble des bâtiments à deux étages carrés (aile ouest et pavillons d'angle) est couvert d'un toit en pavillon à terrasse faîtière, les ailes nord et sud par un simple toit à deux pans.

L'originalité de l'édifice réside peut-être dans son décor dont le vocabulaire appartient au répertoire néo-grec : ordre ionique (chapiteaux, entablement), lignes de postes, frise de grecques, attique surmonté de palmettes en acrotère. L'esprit de cette ornementation a été conservé par Emmanuel Le Ray lorsqu'il dessina les portes du bâtiment en 1900 (oves, palmettes, perles et panneaux). Celles-ci furent construites en chêne de Hongrie, les clous, rosaces et pentures réalisées en fer et fonte, et non en bronze, pour des raisons d'économie.

Un ensemble de sculptures représentatives de la fonction du bâtiment vient compléter ce décor : au-dessus de l'entrée principale, un buste majestueux de Minerve, sur les façades sud et est, un ensemble de profils de scientifiques en médaillons (Descartes, Cauchy, Cuvier, Cl. Bernard, J.-B. Dumas, Lavoisier, Fresnel, Ampère) et sur les frontons, des médaillons à volutes renfermant des palmes académiques et une tête de Minerve. Il fut réalisé à partir de 1890, sur les modèles de L. Gaumerais et G. Coquelin, professeurs à l'école des Beaux-Arts, par les élèves de cette école.

Intérieur : Les aménagements intérieurs, projetés par Martenot, furent principalement exécutés sous la direction d'Emmanuel Le Ray dans les dernières années du 19e siècle. Un mobilier spécifique et adapté fut installé : paillasses avec revêtement de faïence, parfois surmontées de hottes dans les laboratoires, meuble vitrine à deux corps dans les salles de collections, etc. La bibliothèque, certains laboratoires, un amphithéâtre ou encore la conciergerie et des encadrements de portes témoignent encore, à l'état de vestiges, de ces installations.

Les annexes :

Constructions de Le Ray (détruites) :

La première annexe construite par Le Ray à partir de 1902 était un bâtiment en rez-de-chaussée surélevé sur sous-sol, composée sur un plan en U ouvert vers la façade est de la faculté ; dans la cour délimitée par un mur de clôture, deux accès étaient ménagés pour le bâtiment du fond tandis que les ailes en retour disposaient chacune d'une entrée indépendante ouvrant sur deux grands laboratoires (chimie au nord, zoologie et botanique au sud). L'aile centrale accueillait un amphithéâtre et diverses salles réservées aux professeurs. Seul un croquis, datant probablement de la période d'élaboration du projet (avant septembre 1900), permet d'en apprécier l'élévation : le corps central présentait un avant-corps en pavillon orné d'un fronton triangulaire, répondant à celui de la faculté, situé en face. L'architecte témoigne du choix qu'il eut à faire : "il était nécessaire pour créer un ensemble, de se raccorder avec les grandes lignes des bâtiments voisins, et de se [ ] tenir dans la tonalité générale de l'ensemble. [ ]. Il fallait trouver des bâtiments se raccordant convenablement à une construction que l'on n'avait jamais supposer devoir être agrandie." Assise sur des fondations et un plancher en béton armé (système Hennebique), elle fut réalisée en moellons avec parements et corniche en pierre calcaire, sur un soubassement de granite, les façades sur cour étant simplement enduites.

Une seconde annexe, située du côté nord de la rue Kléber, fut construite suivant un parti similaire pour abriter un grand laboratoire de chimie industrielle ; le bâtiment en rez-de-chaussée sur sous-sol fut élevé en béton armé, les façades étant enduites en simili pierre et simili granite pour les socles afin de s'accorder, de manière économique, avec le reste des constructions.

Immeuble de Lemoine :

Le bâtiment construit après la seconde guerre s'organise à partir d'une façade se développant sur près de 100 mètres le long du quai Dujardin. Ce corps principal de 4 étages carrés sur rez-de-chaussée et sous-sol est animé par le retrait d'alignement de sa partie orientale, retrait qui permit l'aménagement de l'entrée principale sous un porche couvert en terrasse et celui d'une tour d'escalier dans l'angle laquelle fait saillie au-dessus du dernier niveau en retrait. Celui-ci est encadré de deux corniches débordantes marquant l'horizontalité ainsi que le font les bandeaux des encadrements de fenêtres aux niveaux intermédiaires. Dans sa partie occidentale, le bâtiment reprend le plan en U de l'annexe de Le Ray, la forte déclivité de la cour permettant un accès de plain-pied au sous-sol semi-enterré. Les façades sur la rue Kléber, au-delà d'une aile ouest de 2 étages carrés, sont marquées par la présence d'un amphithéâtre de plan tronconique occupant le centre d'une cour encadrée par deux tourelles d'escaliers surélevées. Un jeu de contrastes s'effectue entre des volumes courbes et des volumes parallélépipédiques, mais surtout entre le vide et le plein, la transparence et la muralité (façade de l'amphithéâtre aveugle avec hémicycle vitré au centre). L'aile orientale de l'édifice (rue Hardouin de Chartres) présente un étagement des niveaux, chacun élégamment soulignés par la ligne d'une corniche ainsi que des angles arrondis au nord et au sud.

Conclusion :

Comme le souligne justement Jean-Yves Veillard, la faculté des sciences marque la limite du savoir-faire de Jean-Baptiste Martenot, qui tenant compte des données du programme se trouvait tributaire de son parti architectural extérieur et ne réussit pas à donner une distribution intérieure satisfaisante, les points faibles de la construction étant la circulation et l'éclairage. Il fut quelques personnes pour regretter que les conseils prodigués à l'architecte n'eussent pas été suivis mais les faiblesses du bâtiment semblent être symptomatiques d'un système d'architecture monumentale et prestigieuse entièrement tourné sur le 19e siècle et qui sera balayé avec la génération suivante plus tournée vers les valeurs modernes (rationalisme, hygiéniste).

Photographe à l'Inventaire