CORPUS

Dans le cadre du recensement effectué hors du secteur sauvegardé, 2411 maisons ont fait l'objet d'un dossier, dont 2278 à titre individuel. Les critères de recensement diffèrent selon des zones prédéfinies. Au-delà du centre, correspondant à la limite d´urbanisation en 1880, les habitations individuelles s´inscrivent dans un tissu de lotissement dont elles constituent des composants caractéristiques. Seules les maisons à boutique, qui permettent de mesurer le degré d´autonomie des secteurs périphériques, ou les maisons à plusieurs unités d´habitation, qui illustrent la problématique de l´habitation partagée, font alors l´objet d´un dossier individuel, ainsi que celles antérieures à 1920, qui permettent d´observer la typologie liée aux premières extensions urbaines.

Ce mode de recensement explique la composition chronologique du corpus, constitué à 97% d'édifices des 19e et 20e siècles.

-2e quart 19e siècle : 26

-3e quart 19e siècle : 99

-4e quart 19e siècle : 393

-limite 19e 20e siècle : 55

-1er quart 20e siècle : 876

-2e quart 20e siècle : 521

-3e quart 20e siècle : 127

Les édifices datés, au nombre de 769 (soit près d´un tiers), le sont essentiellement par source (632), dans une moindre mesure par travaux historiques (93), enfin par date portée (51).

Dates portées :

1610 ; 1837 ; 1873 ; 1877 ; 1880 (3) ; 1885 ; 1887 ; 1888 ; 1889 (2)

1890 ; 1891 ; 1893 ; 1895 ; 1896 ; 1898 (2)

1901 ; 1902 (2) ; 1903 (2) ; 1904 (4) ; 1906 ; 1908 ; 1909 (5)

1910 (2) ; 1911 (4) ; 1912 ; 1913 (4) ; 1914 (2) ; 1916

1934 ; 1938.

Les édifices attribués, au nombre de 675 (soit près de 30%), le sont encore principalement par source (576) et par travaux historiques (90). Les signatures sont très rares : seuls quatre cas sont identifiés aux 19e et 20e siècles (Aristide Tourneux, Frédéric Jobbé-Duval, Emmanuel Le Ray et Abel Le Cointre).

Les observations présentées ici concernent donc essentiellement les édifices des 19e et 20e siècles, en particulier pour la typologie. Les édifices antérieurs à 1842 (date du premier cadastre conservé pour la ville) restent à étudier en relation avec ceux existants dans le secteur sauvegardé. Le recensement s´étend jusqu´au milieu des années soixante, date au-delà de laquelle les plans et la morphologie des demeures évoluent. Au recensement depuis la voie publique (les maisons ne sont pas visitées au moment de l´enquête), s´ajoute le dépouillement des permis de construire, dont les plus anciens datent de 1908, et celui, partiel, des arrêtés de voirie, pour le 19e siècle.

Ces édifices étant bien connus par les nombreuses publications, tant des producteurs que des historiens de l'architecture, on a utilisé des typologies prédéfinies que le recensement avait pour but de localiser ; les critères de repérage se limitent aux modes d´implantation.

Les matériaux sont essentiellement révélateurs des périodes de construction :

Le pan de bois hourdé en torchis (129) est essentiellement utilisé jusqu´à la fin du 18e siècle. Les exemples les plus nombreux datent des 17e et 18e siècles ; la plus ancienne recensée conserve une façade du 15e siècle (32 rue de Saint-Malo et rue Vasselot). On peut encore signaler quelques exemples du 16e siècle (2, 6 et 10 rue d´Antrain, 32 rue Saint-Melaine, 2, 10 et 20 rue Vasselot, 19 place Sainte-Anne, 41 rue de Dinan), auxquels s´ajoute la maison rurale de Sainte-Foix (chemin de la Prévalaye). Enfin, quelques exemples du 19e siècle ont été recensés (3 rue Jules-Guesde, 6 et 10 rue de la Cochardière).

La terre (37) également utilisée aux 17e et 18e siècles mais dont l´usage se prolonge jusqu´à la fin du 19e siècle, en particulier en milieu rural (voir par exemple le Haut-Chemin, 120 rue de Châteaugiron et 28 chemin des Ormes).

La brique (36) est peu utilisée, on en trouve quelques exemples au début du 19e siècle (35 rue Saint-Melaine), puis autour de 1900 où elle constitue un élément décoratif de la façade antérieure.

Le bois (5) d´un usage ponctuel dans la première moitié du 20e siècle, fait généralement l´objet d´une dérogation pour les constructions provisoires (voir pour exemple 12bis rue du Bois-Rondel, fig. 2).

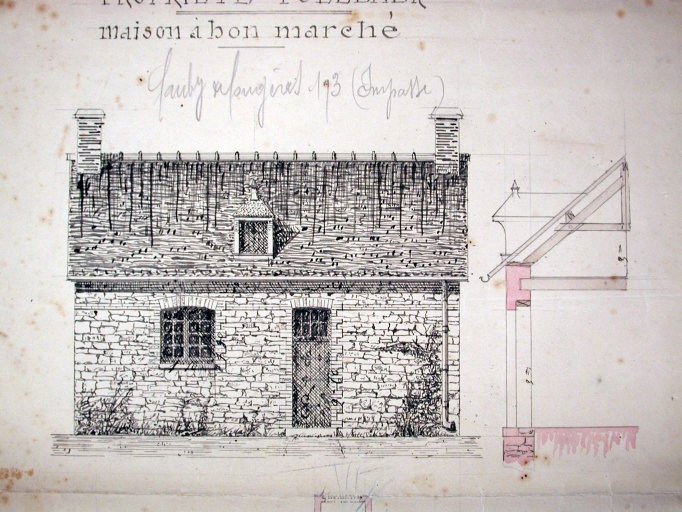

Le schiste, sous forme de moellons généralement masqués par un enduit, est le matériau le plus fréquent (1545) au 19e siècle et jusqu´aux années 1920.

Le grès, également sous forme de moellons, est principalement utilisé dans le premier quart du 20e siècle (442).

Le granite (115), toujours sous forme de moellons mais généralement calibrés, est plus tardif (après 1930) mais rarement utilisé comme matériau unique.

La brique creuse et le parpaing de béton masqués par un enduit (264) apparaissent autour de 1920 mais sont principalement utilisés au milieu du 20e siècle.

L´ardoise est le matériau de couverture le plus fréquent (2171) ; la tuile mécanique (68) étant associée aux maisons économiques ou aux villas.

Etant donnée leur importance dans le paysage urbain, on s´est intéressé plus particulièrement aux logements économiques qui apparaissent à la fin du 19e siècle. La typologie présentée ici distingue tout d´abord les édifices en fonction de leur usage (usage mixte ou usage exclusif d´habitation) puis de leur morphologie et de leur distribution, en particulier la présence d´un ou plusieurs étages carrés.

MAISON A USAGE D'HABITATION UNIFAMILIALE (70% du corpus)

Maison rudimentaire

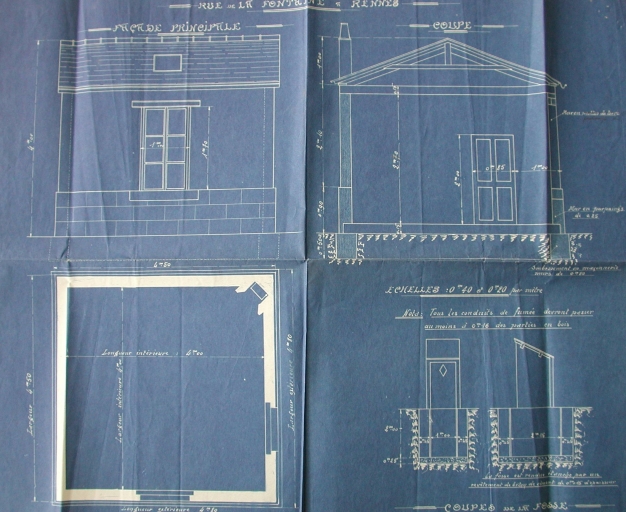

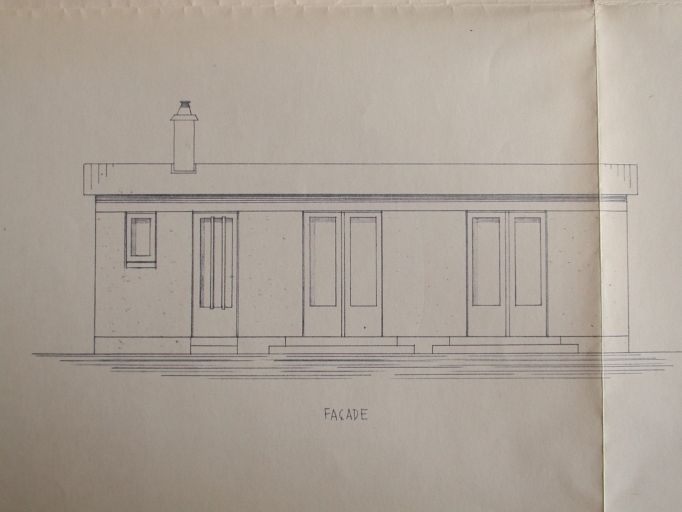

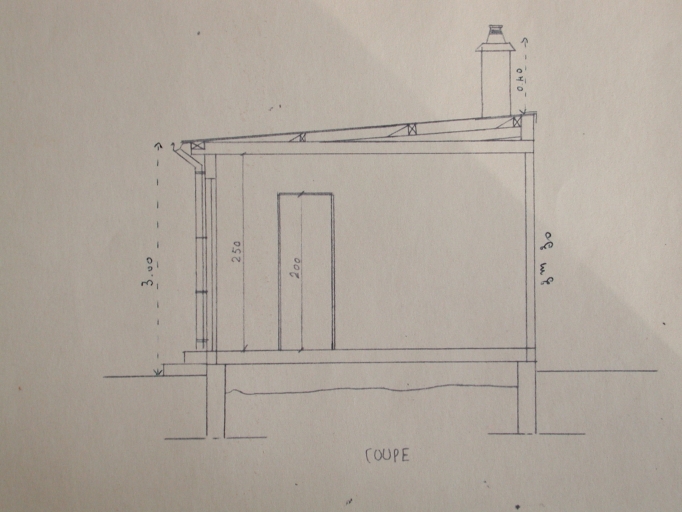

La maison rudimentaire est une maison à pièce unique de plan massé avec un accès antérieur unique et grenier dans le comble.

Plusieurs mentions, sous le terme de "baraque", sont attestées par les documents d'archives, en particulier les procès-verbaux des saisies révolutionnaires (archives départementales ; série 1 Q).

Plusieurs plans conservés aux archives communales attestent de la construction de ces maisons, autour de 1900 (doc. 1) et jusqu´au milieu des années 1920, bien qu´aucune n´ait été retrouvée lors du recensement.

Maison élémentaire ou maison économique

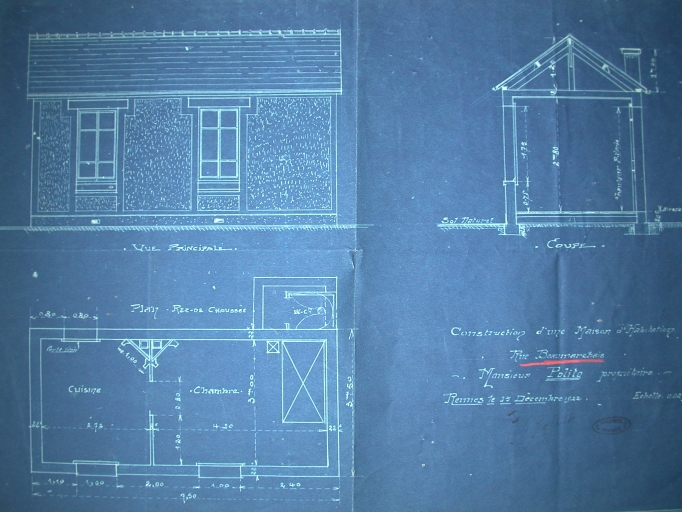

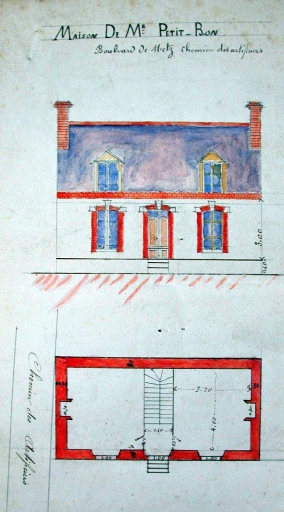

On désigne ainsi les maisons d´habitation unifamiliale sans étage carré, dont la distribution s´effectue sans espace de dégagement. Construites en rez-de-chaussée ou en rez-de-chaussée surélevé sur cave et/ou cellier, elles disposent parfois d´un grenier ou d´une mansarde, dans le niveau de comble. Elles possèdent des sanitaires hors oeuvre, accolés ou isolés, et un jardin potager, généralement en fond de parcelle, dans les lotissements.

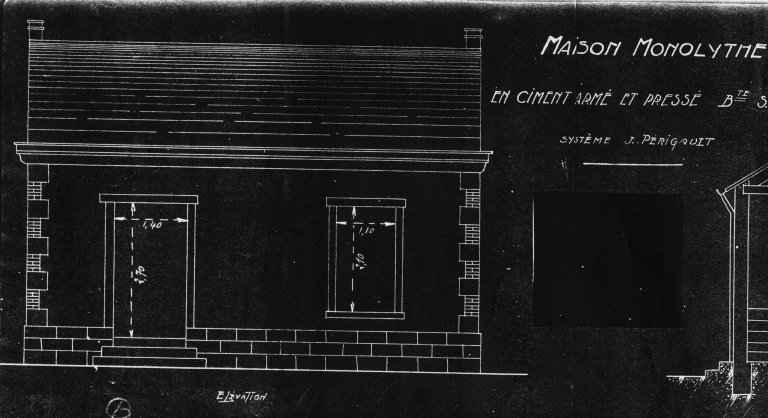

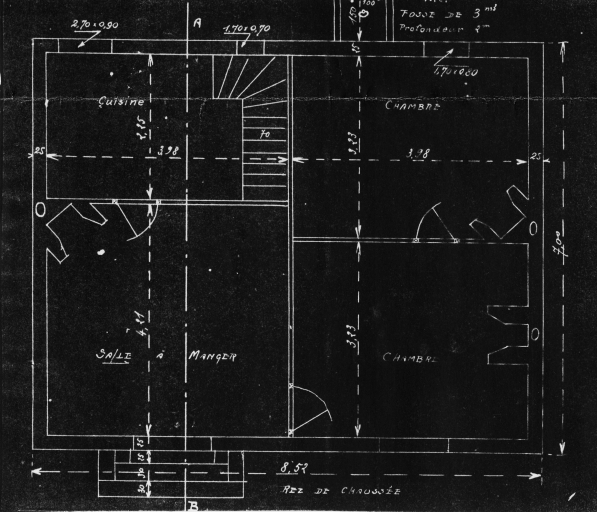

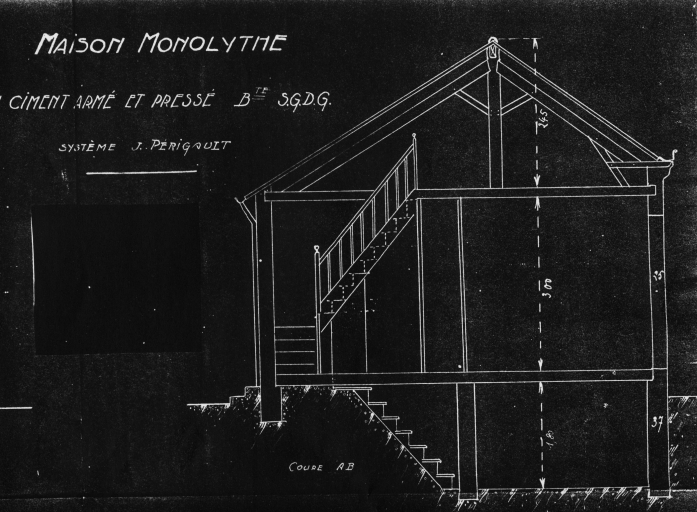

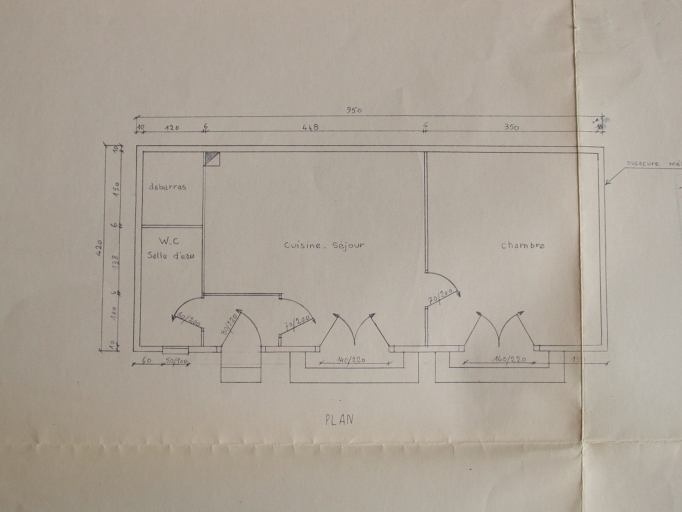

Les plus simples sont à deux pièces en enfilade (cuisine/chambre) (doc. 2 et 3).

Les maisons à trois pièces s´organisent selon deux types de plan, en enfilade ou en L ; ce dernier type de plan, plus fréquent dans les années trente, n´est parfois pas perceptible depuis la rue.

Les maisons à quatre pièces, de plan massé et parfois à pignon sur rue, peuvent disposer d´un sas d´entrée.

On remarque deux types d´implantation dominants : en mitoyen ou en discontinu.

Elles peuvent être implantées parallèlement ou perpendiculairement à la rue sur laquelle elles sont cependant le plus souvent alignées. On peut noter un retournement d'orientation, dans les années trente, pour les maisons de plan en L, qui présentent désormais leur angle interne sur la rue.

L'accès est antérieur, depuis la rue, principalement dans les maisons à quatre pièces, en pignon ou postérieur depuis un passage latéral, dans les maisons à deux ou à trois pièces.

Ces maisons économiques sont nombreuses dans les lotissements qui s´étendent dans les secteurs périurbains ; elles apparaissent autour de 1900, à la suite des premières lois sur l'habitat social qui permettent aux propriétaires de bénéficier de subventions ou de taux préférentiels (7 rue François-Lanno et 7 boulevard de Metz). Elles sont le plus souvent construites par des entrepreneurs, à partir de 1925, mais certains architectes conçoivent également des plans jusqu'en 1925 (en particulier J. Depais : voir pour exemple la maison du 34 rue des Artificiers, ou encore Yves Hémar, 60 boulevard de Verdun), puis dans les années trente et quarante, notamment celles de Marcel Guillet (rue Primauguet), ou encore de Pierre Laloy (rue Docteur-Ferrand, rue Lafond, rue Paul-Letarouilly).

Ces maisons sont construites en moellons de schiste masqués par un enduit, au début du siècle, puis en moellons de grès mais aussi dans des matériaux préfabriqués (44 rue de Plaisance) ou encore en bois (20 rue François-Duine, 95 rue Ginguené) parfois masqué par un enduit (11 boulevard de Metz, 13 rue Moreau-de-Jonnès). Le ciment armé et pressé (système Périgault) est utilisé autour de 1920 (doc. 5, 6 et 7) ; la plupart des permis de construire ne sont cependant pas datés.

Leur dimension décorative, qui repose principalement sur la polychromie, se réduit à des effets formels récurrents (pignon en façade ou façade pignon, demi-croupe) avec parfois une toiture débordante ou un faux pan de bois ou encore l'emploi de tuiles mécaniques en couverture.

Parmi ces maisons économiques, on peut distinguer les maisons préfabriquées et les maisons types proposées par les entrepreneurs, liées aux lois Loucheur et Courant.

Maison monolithe en ciment armé et pressé (système Périgault), 20 rue Adolphe-Le Ray, maisons en béton cellulaire (Hovasse), maisons en bois.

Maison économique en pan de bois 2 pièces sur vide sanitaire (Pain charp., 1935) rue Le Coz (voir lotissement de Courcy).

Maison économique à cellier dans oeuvre en parpaing de béton (1 rue Vincent-d´Indy).

Maison en mâchefer et brique, 27 rue de la Petite-Touche (lotissement Regnault-Monteret),

Maison à bon marché (loi Loucheur) "type Pratic" (1931), rue Pierre-Legrand (voir lotissement Delacour).

Maison à bon marché "type Pratique" (Badault, ent., 1933), 4 rue de la Bascule (voir lotissement de Courcy) ; elle comprend une cuisine et trois chambres, un cellier en appentis, pignon en façade et demi-croupe.

Maison à bon marché (Netter, ent., 1938), 6 rue de la Bascule (voir lotissement de Courcy) ; elle comprend deux pièces et un cellier en appentis.

Maisons type de Marcel Guillet, rue Primauguet.

Société de constructions normalisées. Procédé CALAD (panneaux de béton vibré intérieur et extérieur, remplissage de mâchefer ou pouzzolane) : Type 41 (7 rue Alphonse-Guérin).

Maison élémentaire à étage

Les maisons à système de distribution simple, dites maisons élémentaires à étage, disposent d´un couloir distribuant des pièces ainsi indépendantes les unes des autres et d´un étage carré. Elles comptent 2 ou 3 pièces par niveau.

Dans ce groupe on peut distinguer les maisons économiques proposées par les architectes et les entrepreneurs mais également des maisons plus cossues (194 rue de Fougères (1902), 22 rue Louis-Tiercelin (1907), 28 rue de la Croix-Carrée (1897) et des maisons de villégiature (109 rue d´Antrain (1840 ca.), 121 rue d'Antrain (1862).

Six exemples datés (1900, 1902, 1911, 1921, 1929, 1935) illustrent les maisons à deux pièces par niveau (24 rue d´Echange, 194 rue de Fougères, 25 avenue Gros-Malhon, 9 rue du Puits-Jacob, 33 rue Lobineau), qui présentent généralement deux travées en façade ; elles disposent d´un accès antérieur ou différé en pignon ou en façade postérieure.

Deux exemples datés (1921, 1931) illustrent les maisons à trois pièces par niveau de plan allongé (257 rue de Nantes, Gousset ent. ; 127 boulevard de Verdun, Cherruel ent.). On citera un exemple à trois pièces en L, correspondant à la version à étage du modèle en rez-de-chaussée (40 rue Honoré de Balzac, Auguste Girard ent., 1913).

Enfin, trois exemples datés (1889, 1911, 1931) illustrent les maisons à quatre pièces par niveau, simples ou doubles en profondeur (44 rue Dupont-des-Loges, 6 rue Michel-Le Nobletz, 45 rue Saint-Melaine).

Plusieurs architectes et entrepreneurs dessinent des plans types de maisons économiques à étage.

L'entrepreneur A. Tomine est l'auteur des Maisons économiques A. Tomine.

Ces maisons sont construites en briques à double paroi, système breveté SGDG (deux murs en briques de 6 cm d'épaisseur, maçonnés en ciment et reliés entre eux par des armatures métalliques placées en quinconce sur toute la surface des murs, avec un vide entre les parois de 10 à 11 cm). Le mur extérieur est en briques pleines de premier choix : briques repressées et très cuites pour la partie du soubassement, briques silico-calcaire de premier choix au-dessus. La paroi intérieure est réalisée en briques ordinaires de 6 cm pleines ou creuses. Les fondations sont en béton.

Après la Seconde Guerre, plusieurs modèles homologués sont dessinés par des architectes rennais ou bretons :

-Logements économiques et familiaux 1958 type FL 44-207 Vallée de la Loire.

-Type F5 construction à étage isolé ou continu H. Pouey arch. et J. Maniaque urb. IUP : 13 rue Le Coz.

-Maisons de transition construites à l'initiative de l'association rennaise de Lutte contre les Taudis, en parpaings à double cloison (rue Charles-Le Goffic), réalisées dans l´immédiat après-guerre. Pour cette période on se reportera également au dossier Les cités et les grands ensembles.

Maison à étage de type binaire, dite maison à l'anglaise

Rappelant le plan des maisons londoniennes mais également les maisons ouvrières mitoyennes, les maisons à l´anglaise ont un plan double en profondeur avec un couloir latéral distribuant deux pièces par niveau, l'une orientée sur la rue, l'autre orientée sur un jardin ou une courette en fond de parcelle. Les exemples recensés, sont toujours mitoyens et alignés sur rue ; ils datent du début du 20e siècle (37 rue Isaac-René-Guy-Le Chapelier, Mauduit ent., 1903, 27 rue François-Lanno, Penven ent., 1909, 18 rue Louis-Blériot, 48bis rue de l´Alma, 39bis rue de la Palestine), des années vingt (18bis rue Thiers, 39-41 rue Commandant-Charcot, Lelièvre ent., 1929 (en série symétrique) voir lotissement de Courcy) et des années trente (18 rue d´Echange, Perré ent., 1932, 27 rue Lafond, 15 bis rue Le-Coz, Châtel & Guyot ent., 1933 (voir lotissement de Courcy).

Une maison de ce type est construite en 1898 rue Paul-Féval par les entrepreneurs Colin et Mauduit.

Enfin, quelques exemples illustrent une version plus cossue imitant l´hôtel particulier : 7 rue de Vincennes, Rallé ent., 1880, 117 rue d´Antrain, Huchet ent., 1907, 89 avenue du Mail, architecte malouin Morcrette, 1922.

Maison à étage de type ternaire

Les maisons de type ternaire, simple ou double en profondeur, sont distribuées par un couloir central. L´escalier est postérieur, au fond du couloir, ou latéral médian, plus rarement latéral postérieur. Ce type de distribution, qui s´observe dès le 18e siècle, perdure jusqu´au milieu du 20e siècle. Une variante à garage dans oeuvre est observée au milieu des années cinquante. Ces maisons ne sont pas liées à un mode d´implantation privilégié, elles peuvent être mitoyennes et alignées sur rue, en retrait d´une cour plantée ou encore en coeur de parcelle.

Exemples du 19e siècle datés : 15 rue Legraverend, 1873, 10 rue d´Inkerman, 1870, 50 rue de l´Alma, 1887, 58 boulevard de Metz, 1892, 7bis rue du Père-Bourdon, 1894, 15 rue Jean-Marie-Duhamel, 1896, 13 rue Alphonse-Guérin, 1897, 30 rue de la Palestine, 1898, 12 boulevard Sébastopol, 1898, 7 rue de la Santé, 1898, 2 rue du Sapeur-Michel-Jouan, 1898, 31 rue Dupont-des-Loges, 1899.

Exemples datés du 20e siècle : 1901, 227 avenue Général-Leclerc, 23 rue Louis-Guilloux, 1902, 3 rue François-Lanno, 1903, 12 allée Jacques-Cartier, 1904, 9 rue des Ormeaux, 1905, 27 rue Paul-Féval, 1908, 82 et 84 avenue Sergent-Maginot, 1908, 9 rue de la Serpette, 1909, 13 rue Gutenberg, 1910, 23 rue Anatole-Le Braz, 1910, 5 rue Michelet, 1912, 14 rue de la Palestine, 1912, 9 rue Gutenberg, 1912, 19 rue Pierre-Gourdel, 1912, 27 rue Anatole-Le Braz, 1913, 32 rue Honoré-de-Balzac, 1913, 75 rue de la Palestine, 1914, 34 rue Paul-Féval, 1920, 3 boulevard de Sévigné, 1924, 76 boulevard de Verdun, 1925, 19 rue Legraverend, 1926, 38 et 38bis avenue Monseigneur-Moüezy, 1927, 9 quai de la Prévalaye, 1928, 54 et 56 rue Papu, 1929, 37 rue Marçais-Martin, 1929, 9 et 9bis rue de la Bascule, 1930, 2 rue Lavoisier, 1930, 4 boulevard Sébastopol, 1931, 90 boulevard Villebois-Mareuil, 1931, 11 rue Paul-Féval, 1932, 51 rue Villiers-de-l´Isle-Adam, 1932, 106 canal Saint-Martin, 1934, 33 rue Ginguené, 1936, 108 canal Saint-Martin, 1937, 5 boulevard Léon-Bourgeois, 1950, 98 avenue Sergent-Maginot, 1951.

Maison à étage à garage dans oeuvre

La maison à garage dans oeuvre, qui intègre sur un même niveau de rez-de-chaussée des pièces d´habitation et des pièces de service, peut être à distribution ternaire, comme c´est le cas du 14 rue Anatole-France type F5 56-119 (Roger Beauvir, arch., 1955). Ce type qui apparaît dès les années 1930 se développent après la Seconde Guerre mondiale, quand le règlement d´urbanisme interdit la construction de garages isolés.

Exemples datés du 2e quart du 20e siècle : 12 rue Rabelais, 1933, 34 rue Bigot-de-Préameneu, 1934, 39 rue Marçais-Martin, 1934, 2bis et 4 boulevard Paul-Painlevé, 1935, 16bis rue d´Echange, 1936, 34 boulevard Raymond-Poincaré, 1937, 2 rue Carnot, 1938.

Exemples datés du 3e quart du 20e siècle : 4bis boulevard Paul-Painlevé, 1951, 28 rue Sully-Prudhomme, 1952, 8bis rue Sully-Prudhomme, 1953, 85 rue de Dinan, 1953, 67 rue de Dinan, 1954, 5 rue Gabriel-Fauré, 1956, 25 rue Georges-Courteline, 1957, 35 rue Frédéric-Le Guyader, 1959, 10 et 10bis rue Pointeau-du-Ronceray, 1959, 7 rue Simone-Weil, 1963, 17 rue Simone-Weil, Rutten arch., 1965.

Maison d'étage

La maison d'étage, qui apparaît vers 1920, est soit inscrite dans une logique de rue (alignement ou léger retrait, mitoyenneté partielle ou totale) soit implantée en coeur de parcelle en lisière des tissus agglomérés ou en lotissement. Elle se distingue par le fait que le logement (de trois ou quatre pièces, le plus souvent) est situé à l'étage sur un rez-de-chaussée à usage de remise à automobile ou d'atelier, avec cellier et buanderie. Elle dispose généralement d'un jardin potager. On peut observer une évolution de l'usage des pièces de l'étage de rez-de-chaussée : cellier, cave et resserre, dans les années vingt, puis garage à partir des années trente.

Exemples datés du 1er quart du 20e siècle : 8 rue Jean-Guy, Eug. Guillaume arch., 1912, 74 boulevard de Sévigné, J. Depais arch., 1923, 168 rue de Nantes, Jallais arch., 1924.

Exemples datés du 2e quart du 20e siècle : 28 rue Vanneau, Ch. Amiot ent., 1926, 26 rue de Villeneuve, 1926, 78 boulevard de Verdun, Tollemer ent., 1926, 28 rue de Villeneuve, Tollemer ent., 1928, 9 rue de Buféron, Lecomte ent., 1930, 7bis rue du Puits-Jacob, Lelièvre ent., 1930, 81 rue Jean-Guéhenno, H. Robert ent., 1932, 171bis rue Saint-Malo, Neveu ent., 1933, 60 boulevard de Sévigné, H. Robert ent., 1933, 94 rue de Fougères, Tomine ent., 1933, 4 rue Coulabin, Badault ent., 1933, 20 rue Jules-Guesde, Tomine ent., 1933, 31 rue de Redon, Lelièvre ent., 1934, 44 rue de Riaval, Rallé frères ent., 1935, 36 rue Alphonse-Guérin, Tomine ent., 1935, 35bis rue Legraverend, Perré ent., 1936, 11 rue Jean-Mermoz, 1936, 30 rue du Puits-Jacob, Cruche ent., 1936, 171 rue de Saint-Malo, Badault ent., 1938, 15 rue d´Inkerman, Bouchard ent., 1938, 60bis boulevard de Sévigné, Robert, ent., 1939, 2 rue Henri-Sée, M. Guillet arch., 1939, 12bis rue du Bois-Rondel, Zito arch., 1939, 43 boulevard de la Duchesse-Anne, Petaut ent., 1939, 12 avenue Gros-Malhon, Fouquet ent., 1941, 8 rue de la Courouze, Gougeon ent., 1942, 5 boulevard Jean-Mermoz, 1948, 8 rue Marçais-Martin, 1949, 5 rue Henri Sée, Y. Le Moine arch., 1949.

Exemples datés du 3e quart du 20e siècle : 106 rue d´Antrain, M. Guillet arch., 1951, 26 rue Bourgault-Du Coudray, Perrin et Martin arch., 1951, 65 rue Marçais-Martin, 1951, 10 avenue Gros-Malhon, 1951, 83 rue de Dinan, L. Pommereuil arch., 1952, 22 rue Isaac-René-Guy-Le Chapelier, Brunerie arch., 1952, 37bis rue Villiers-de-l´Isle-Adam, Alexandre ent., 1952, 86 boulevard de Sévigné, Gallacier arch., 1952, 133 boulevard de Verdun, Henry-Leguerrier ent., 1952, 20 rue Frédéric-Le Guyader, J. Rouxel arch., 1954, 82 boulevard de Metz, L. Chouinard arch., 1954, 11 boulevard de Verdun, Daniel ent., 1958, 9bis rue de Coulabin, P. Briand ent., 1960.

Maisons types subventionnées, à la fin des années 1950 :

-Modèle type homologué 25 rue Jouon-des-Longrais, J.-G. Carré arch., 1955.

-Modèle 27.15.NS Leroy architecte (Evreux)

-Modèle 42.2.NS Courage architecte (Saint-Etienne)

-Modèle 36 FH Normandie Huille Rugles architecte (voir lotissement Gaudichon).

-Logement économique homologué F4 Bretagne 35-5, E. Laforge arch., 1957 (12 bd de Cleunay)

-Logement collectif homologué Bretagne 35-23, L. Chouinard arch., 1956 (25 rue Philippe-Lebon)

MAISONS A PLUSIEURS UNITES D'HABITATION

La maison à plusieurs unités d'habitation regroupe plusieurs unités de logement juxtaposées ou superposées sous un même toit ; elle est construite pour un ou plusieurs propriétaires. On en trouve des exemples au milieu du 19e siècle mais surtout entre les deux guerres et dans les logements économiques de l´après-guerre (voir également les cités). Le type le plus fréquent est la maison à deux unités d'habitation juxtaposées mais plusieurs exemples d´unités d´habitation superposées ont été recensés : 32 rue Adolphe-Le Ray, J. Depais arch., 1910, 27 rue Danton, Châtel & Guyot ent., 1934, 7 rue Jules-Guesde, Lelièvre ent., 1935, 64 rue Général-Margueritte, A. Hec arch., 1935, 20 rue Baudelaire, Châtel & Guyot ent., 1935, 101 rue de Vern, 1936, 10bis et 10ter rue Jean-Denis-Lajuinais, Tomine, 1937, 47bis rue de Riaval, Gernigon ent., 1938, 23 rue Docteur-Delacour, Lejard ent., 1938, 17 rue de Vern, 1947, 75 rue Alphonse-Guérin, Derrouch & Rual arch., 1950, 81 rue Bigot-de-Préameneu, Derrouch & Rual arch., 1951, 4 rue Luzel, E. Laforge arch., 1954, 49 rue des Ormeaux, L. Baldoni ent., 1951, 25 rue Carle-Bahon, 1952, 25 rue Marcel-Sembat, L. Pommereuil arch., 1954, 18 rue Carle-Bahon, J. Panetvin géom., 1956, 37 rue Vouziers, Logeais ent., 1956, 21bis rue Jean-Baptiste-Barré, 1957, 108 canal Saint-Martin, 1959.

On se reportera également au type maison immeuble (voir Immeubles).

Maisons à deux unités d´habitation juxtaposées :

Exemples datés de la 2e moitié 19e siècle : 38 et 40 boulevard de Sévigné, A. Regnault arch., 1868 (de type petit hôtel), 3 et 5 passage Du-Couëdic, E. Le Ray arch., 1891, 10 et 12 rue Joseph-Sauveur, J. Laperche arch., 1895.

Exemples datés du 1er quart du 20e siècle : 47 et 49 rue Lobineau, Poulard ent., 1909, 55 et 57 rue Lobineau, Poulard ent., 1910, 10 et 12 rue Anatole-Le Braz, Brillault arch., 1912, 71 rue de la Palestine, A. Le Cointre arch., 1912, 59 et 61 rue Alain-Bouchard, Tollemer ent., 1913, 12 et 14 boulevard de la Duchesse-Anne, 1913 (type villa), 11 et 13 rue Luzel, J. Depais arch., 1913, 8 et 10 rue du Père-Janvier, G. Nitsch arch., 1913, 97 et 99 rue de Châtillon, G. Nitsch arch., 1913, 17 et 19 rue Alexandre-Duval, E. Archeray arch., 1914, 33 rue de Redon, 1922, 31 et 33 rue Alfred-de-Musset, 1922, 45 et 47 rue de la Palestine, J. Depais arch., 1923.

Exemples datés du 2e quart du 20e siècle : 50 et 52 rue de Châteaugiron, 1925, 25 et 27 boulevard Marbeuf, H. Copin ing., 1925, 34 et 36 rue Anatole-Le Braz, J. Depais arch., 1926, 190 et 192 rue de Saint-Malo, Badault ent., 1927, 1 et 3 rue Philippe-Nordman, Guillet ent., 1927, 5 et 7 rue Villiers-de-l´Isle-Adam, V. Cruche ent., 1928, 6 et 8 rue Bertand-Robidou, J. Depais arch., 1928, 38 et 40 rue Anatole-Le Braz, J. Depais arch., 1928, 40 et 42 rue Villiers-de-l´Isle-Adam, R. Cruche ent., 1929, 7 et 9 rue Edmond-Rostand, Gauvin arch., 1929, 34 et 34bis rue Général-Margueritte, J. Legaud ent., 1930, 27 et 29 rue Villiers-de-l´Isle-Adam, V. Cruche ent., 1930, 132 et 132bis rue de Châteaugiron, Tomine ent., 1931, 12 et 14 rue Camille-Pelletan, Bouchard ent., 1931, 45 et 47 rue Michelet, Neveu ent., 1932, 119 et 121 rue Ginguené, Lelièvre ent., 1933, 2 et 4 rue Edmond-Rostand, Châtel & Guyot ent., 1934, 21 et 23 rue Edmond-Rostand, Frigault arch., 1934, 26 et 28 rue Lafond, P. Laloy arch., 1935, 50 et 52 rue de Paris, Gernigon ent., 1936, 28 et 30 rue de Bellevue, 1930, 105 et 107 boulevard de Metz, A. Hec arch., 1935, 5 et 7 rue Zénaïde-Fleuriot, Tomine ent., 1936, 16 et 18 rue Lafond, Entreprise Armoricaine ent., 1936, 36 et 38 rue Honoré-de-Balzac, Entreprise Armoricaine ent., 1937, 56 et 58 rue de Riaval, Lejard ent., 1937, 64 et 66 rue de Riaval, Cruche ent., 1937, 68 rue de Châteaugiron, Gernigon ent., 1937, 124 et 126 boulevard de Sévigné, Pinto et Philippe ent., 1939, 23 et 23bis rue Georges-Courteline, U. Crommen arch., 1939, 159 et 159bis rue de Vern, Lefaix ent., 1941, 120bis et 120ter boulevard de Sévigné, M. Guillet arch., 1941, 38 rue de l´Amiral-Courbet, F. Berthelot arch., 1948

Exemples datés du 3e quart du 20e siècle : 20 et 20bis rue du Champ-de-l´Orme, Bernava ent., 1950, 32 et 32bis rue de Bellevue, 1955, 7 rue de la Serpette, Galbrun géom., 1957, 1-3 et 6-8 rue Paul-Letarouilly, P. Laloy arch., 1964, 24 et 26 rue Simone-Weil, 1965.

Maisons à plus de deux unités d´habitation juxtaposées :

-maisons à trois unités d´habitation, 74 à 78 boulevard de la Duchesse-Anne, G. Nitsch arch., 1902, 13 à 17 rue Honoré-d'Estienne-d'Orves, Auffret et Vaudeleau arch., 1957.

-maisons à quatre unités d´habitation, 8 à 14 rue Primauguet, Derrouch & Rual arch., 1940.

Villa

La villa qui apparaît au milieu du 19e siècle est inscrite dans une logique paysagère ou de lotissement. Isolée en coeur de parcelle, elle se caractérise par un rez-de-chaussée surélevé, un plan complexe ou plus simplement avec décrochement, des volumes de toitures distincts et des orientations multiples qui constituent sa dimension pittoresque. Elle dispose généralement d'un jardin d'agrément ou d'un terrain planté en lotissement. La distribution intérieure présente généralement des distinctions de niveau : réception en rez-de-chaussée et chambres à l'étage. Dérivant de la maison de villégiature, elle adopte de façon réduite le programme de l'hôtel ou du château. Elle se distingue de la maison de campagne, dont elle est issue, par son implantation en milieu aggloméré, et la disparition du domaine agricole.

A partir des années 1930, les modèles sont simplifiés pour s´adapter aux limites et aux contraintes d´un parcellaire réduit (21 boulevard Marbeuf, G. Nitsch arch., 1913, 23 boulevard Marbeuf, 1933), voire en mitoyenneté partielle (9 rue Coulabin, 2 avenue Sergent-Maginot, 1908, 13 boulevard de Strasbourg, Rallain arch., 1912).

100 boulevard de la Duchesse-Anne, Huchet ent., 1893, 84 rue de Fougères, Rallé, 1894, 114 rue d´Antrain, 1895,

Du début du 20e siècle à la fin des années 1930, la villa est le plus souvent de style régionaliste :

3 allée Verlaine, Huchet ent., 1900, 16 rue de Lorient, E. Le Ray arch., 1901, 27 rue de la Palestine, Badault ent., 1905, 8bis rue de Châteaugiron, Gauthier ent., 1905, 11 rue Anatole-Le Braz, Delagrée ent., 1906, 68 boulevard de Sévigné, Rallé ent., 1906, 113 boulevard de Metz, Perrin arch., 1907, 11 boulevard Volney, Perrin arch., 1908, 19 rue Anatole-Le Braz, Poulard ent., 1908, 16 boulevard de la Duchesse-Anne, Barbotin arch., 1908, 6 rue de la Palestine, G. Nitsch arch., 1908, 5 rue Charles-Marie-Widor, G. Nitsch arch., 1910, 37 rue de la Palestine, G. Nitsch, 1910, 18 rue Lavoisier, Guillaume, 1910, 34 et 38 rue Danton, G. Nitsch arch., 1910, 4 boulevard Volney, 1911, 15 rue Alexandre-Duval, Archeray, 1911, 63 rue de la Palestine, Perrin arch., 1912, 8 rue Anatole-Le Braz, Adam ent., 1912, 87 rue de Paris, Coüasnon arch., 1912, 20 rue Waldeck-Rousseau, Gallacier arch., 1913, 121 rue de Fougères, G. Nitsch, 1913, 33 rue Louis-Guilloux, G. Nitsch arch., 1913, 9 rue Luzel, 1913, 29 rue Louis-Guilloux, G. Nitsch, 1914, 32 boulevard de Metz, 1914, 15 rue Pointeau-du-Ronceray, 1923, 16 rue Anatole-Le Braz, Gallacier arch., 1923, 51 boulevard de Sévigné, Jamet ent., 1924, 263 rue de Fougères, Depais arch., 1924, 28 rue Waldeck-Rousseau, E. Guillaume arch., 1925, 79 boulevard de Sévigné, Daboval arch., 1925, 91 boulevard de Sévigné, Daboval arch., 1927, 28 rue Edmone-Rostand, P. Laloy arch., 1930, 17 rue Pointeau-du-Ronceray, E. Le Ray arch., 1930, 46 et 47 boulevard de Chézy, Boudin ent., 1930, 96 boulevard de la Duchesse-Anne, Frigault arch., 1931, 14 rue Edmond-Rostand, Novello ent., 1931, 33 rue Edmond-Rostand, Pinchon ent., 1932, 96 rue de Fougères, Briand ent., 1932, 6 rue Coulabin, A. Hec arch., 1932, 13 rue du Sapeur-Michel-Jouan, U. Crommen, 1933, 13 rue Edmond-Rostand, Richer ent., 1934, 24 rue Général-Margueritte, Tomine ent., 1934, 3 rue Alfred-de-Musset, Poirier arch., 1934, 15 rue Lavoisier J. Huchet ent., 1935, 37 rue Lavoisier, Moncarré ent., 1936, 22bis rue Anatole-Le Braz, A. Hec, 1936, 63 boulevard de Sévigné, Robert ent., 1936, 5bis du Dubois-des-Suzais, Coüasnon arch., 1936, 19b rue Gurvand, Derrouc & Rual arch., 1936, 31 rue Michelet, Zannier ent., 1936, 25 rue Michelet, Leray ent., 1937, 54 rue Lobineau, Legrand arch., 1938, 17 rue Gurvand, E. Prévos ing., 1938, 28 rue Octave-Mirbeau, Brilhault arch., 1938, 149 rue d´Antrain, Castille ent., 1938, 78 rue Jacques-Cartier, Château ent., 1939, 41 rue François-Charles-Oberthür, M. Guillet arch., 1939, 16 rue Lavoisier, M. Guillet arch., 1939, 92 boulevard de Metz, Risclès ent., 1939.

A partir des années 1940, elle devient résolument moderne ; le plus souvent, de hauts toits coiffent de simples volumes cubiques : 28 rue Lavoisier, Frigault arch., 1941, 17 rue La-Fontaine, Château ent., 1941, 31 rue François-Charles-Oberthür, Frigault arch., 1947, 24 rue Louis-Tiercelin, Perrin, Lemercier et Martin arch., 1950, 13 rue François-Lanno, Poirier arch., 1957, 94 rue de Lorient, Somson géom., 1962.

MAISONS A FONCTIONS COMBINEES (30% du corpus)

Les maisons à fonctions combinées regroupent sous un même toit des pièces à usage d´habitation et des pièces à usage professionnel. Il peut s´agir d´une activité commerciale ou artisanale mais aussi d'une activité libérale : maison de notaire ou maison d'architecte.

Maison à boutique

L'importance de la fonction commerciale et artisanale a une incidence sur la distribution de la maison.

Dans les maisons les plus anciennes, qui disposent de logements à l'étage (15e et 16e siècles), l'accès est déporté latéralement, laissant place à la boutique avec arrière-boutique en rez-de-chaussée. Quand la parcelle le permet, l'édifice est suffisamment large pour y ménager deux boutiques. Toujours située sur un axe de passage, la maison à boutique est souvent implantée en parcelle d'angle, dans la première moitié du 20e siècle ; à partir de 1920 elle présente généralement un pan coupé sur l´angle. Au 20e siècle, elles disposent toutes d´un accès indépendant au logement.

Exemples datés :

8 et 10 rue de Vern, Le Coq ent., 1906, 46 rue Lobineau, Méril ent., 1908, 34 rue Lobineau, Charlot ent., 1908, 30 rue de Vern, 1909, 37 rue Lobineau, Poulaud ent., 1910, 14 rue Vanneau, J. Depais arch., 1913, 32 rue de Lorient, 1913, 6 avenue Gros-Malhon, J. Depais arch., 1919, 4 rue Chicogné, 1922, 53 rue Adolphe-Leray, Guillet ent., 1923, 24 boulevard de Metz, 1925, 56 avenue Monseigneur-Moüézy, Colin ent., 1927, 89 rue des Ormeaux, Netter ent., 1930, 35 rue Ginguené, Châtel & Guyot ent., 1931, 50 boulevard de Vitré, Gallacier arch., 1931, 180bis rue de Fougères, Penven ent., 1932, 78 rue Ginguené, Briand ent., 1932, 37bis et 39 boulevard de Vitré, Neveu ent., 1933, 20 rue Bigot-de-Préameneu, Guillemot ent., 1933, 53 rue Michelet, Tomine ent., 1933, 34 rue Bigot-de-Préameneu, Petaut ent., 1934, 45 rue Anatole-France, 1934, 86-86bis rue de Châtillon, Cruche ent., 1934, 72 rue de Vern, Cruche ent., 1935, 206bis rue de Saint-Malo, Entreprise Armoricaine ent., 1935, 17 rue Francisco-Ferrer, Cruche ent., 1935, 89bis rue de Vern, Châtel & Guyot ent., 1935, 2 rue de Mauconseil, Colin ent., 1935, 38 rue Bigot-de-Préameneu, 1936, 206ter rue de Saint-Malo, Châtel & Guyot ent., 1936, 11 boulevard de Vitré, 1936, 10 rue de Trégain, Tomine ent., 1936, 13 rue Camille-Saint-Saëns, 1936, 196 rue de Saint-Malo, Entreprise Armoricaine ent., 1936, 20 rue Danton, L. Chouinard arch., 1938, 11 rue Pierre-Martin, Moncarré ent., 1941, 103bis rue de Vern, Fouquet ent., 1949, 125 rue de Vern, Dauphin ent., 1951, 11 rue Général-Leclerc, Charpentier ent., 1952, 9 avenue Monseigneur-Moüézy, 1954, 14bis rue de Vern, Perrin arch., 1955, 42 rue Champion-de-Cicé, F. Besnard arch., 1956.

Maison atelier

La maison atelier regroupe des espaces à usage d'habitation et des espaces à usage d'atelier ou de stockage, voire de bureaux.

Exemples datés du 20e siècle : 2 rue des Artificiers, Bérault ent., 1924, 87 rue de Vern, Petaut ent., 1935, 8 rue de Léon, Rallé arch., 1946, 20 rue Alphonse-Guérin, Bérhault ent., 1946, 147 rue de Vern, Chrétien ent., 1949, 33 avenue Monseigneur-Moüézy, 1952, 2 rue du 41e R. I., J. Rouxel arch., 1954, 118 rue de Vern, Joly ent., 1954, 56 rue Alphonse-Guérin, Joly ent., 1964.

Il n´y a pas toujours de différence nette avec la maison à boutique, en particulier dans le cas des boucheries (24 boulevard de Metz, 38 rue de Châteaugiron, Guillet ent., 1922) et des boulangeries (36 rue La-Fontaine, 87 rue de Vern, Petaut ent., 1935, 103bis rue de Vern).

Maisons d´entrepreneur :

boulevard de Verdun (Chesruel, 1934) cuisine/chambre sur atelier

Maison liée à une activité libérale

Dans les exemples recensés, qui sont peu nombreux, les demeures disposent d'un système de distribution qui permet de dissocier plus ou moins nettement les espaces privés et les espaces de réception et de travail (bureau et/ou atelier).

La maison de notaire, 27 rue de Chateaudun (Maudit arch., 1898) est alignée sur la voie, son accès unique est différé en pignon et la distribution ternaire à escalier latéral médian est proche de celle des petits hôtels du milieu du 19e siècle ; sa distribution est comparable à celle du 9 rue Arthur-de-la-Borderie (J. Ballé arch., 1910).

La maison de médecin, 10bis rue Legraverend (G. Nitsch arch., 1910), ne se distingue pas d´une maison bourgeoise.

Les maisons d´architecte sont plus nombreuses : 11 rue de Viarmes (E. Le Ray, 1911), 10-12 rue Anatole-Le Braz (Brilhault arch., 1912), 71 rue de la Palestine (A. Le Cointre, 1912), 41 rue François-Charles-Oberthür (M. Guillet arch., 1939), 3 rue Desaix (E. Laforge, 1949), 8bis rue des Planches (J. Lemercier arch., 1952).

CONCLUSION

Représentatives de leur période de construction et semblables à celles qui existent dans l´ensemble du département d´Ille-et-Vilaine, les maisons recensées à Rennes ne présentent pas de caractère spécifiquement rennais, si ce n´est, au 20e siècle, une implantation pavillonnaire représentative de la culture rurale des nombreux habitants qui affluent en ville entre les deux guerres. Cette esthétique pavillonnaire se traduit également dans le style pittoresque de ces maisons.

On observe, en effet, que les maisons construites avant 1914 présentent une implantation mitoyenne caractéristique de l´habitat ouvrier, aux abords des bassins d´emploi (quartier Sud Gare, quartier Oberthür, quartier de la rue de Lorient), alors qu´après la Seconde Guerre mondiale, les architectes et les entrepreneurs proposent des modèles le plus souvent non mitoyens ou en mitoyenneté partielle, qui sont construits sur des parcelles moins étroites où se développent des jardins potagers.

L´importance des maisons économiques est sensible, jusqu´à la fin des années 1950, traduisant le développement de l´accession à la propriété depuis le début du 20e siècle, avec la création de coopératives de construction comme la Ruche Ouvrière (voir Les cités et les grands ensembles).

Cette dimension pavillonnaire est inaugurée autour de 1900 par les maisons de villégiature construites aux abords de la ville, à l´exemple de l´ancienne maison des Ormeaux (détruite) ou encore de la villa Le Mesle, rue Anatole-Le Braz. La villa devient le modèle de la demeure périurbaine comme le montrent celles qui sont construites dans le lotissement des Mottais avant 1914. Entre les deux guerres, le modèle est simplifié, en particulier dans les exemples de style régionaliste d´inspiration vernaculaire (44 rue de Riaval, Rallé ent., 1935, 22bis rue Anatole-Le Braz, A. Hec arch., 1936, 5bis rue Duboys-des-Sauzais, Couasnon arch., 1936, 15 rue de la Fonderie, Bouchard ent., 1938, 54 rue Lobineau, Legrand arch., 1938, 28 rue Octave-Mirbeau, Brilhaut arch., 1938, 78 boulevard Jacques-Cartier, Château ent., 1939).

Mais comme le montre le recensement, les maisons ont pratiquement toutes fait l´objet de transformations. Celles-ci sont plus ou moins sensibles depuis le domaine public, suivant leurs caractères architecturaux. Dans le cas des maisons bourgeoises, ces transformations touchent le plus souvent la distribution intérieure ou sont soumises à la cohérence du bâti d´origine, à l´exemple de la maison du 263 rue de Fougères.

Dans le cas de l´architecture ordinaire, plus la maison d´origine est élémentaire, plus elle est transformée, soit en raison de la nécessité de la mettre aux normes d´hygiène (aménagement de sanitaires) ou de répondre à de nouveaux besoins (garage), soit par besoin de l´agrandir (en particulier les maisons à deux pièces), soit en raison du changement de catégories socioprofessionnelles des habitants d´un quartier (pour exemple le quartier Sud Gare, et le quartier Villeneuve).

Cependant, ces mutations parfois brutales n´affectent généralement pas la fonction d´origine de l´édifice.

Lors du recensement, on a cherché à décrire un certain nombre de transformations pour tenter d´en établir une typologie mais également pour savoir si on pouvait établir une corrélation entre les types de maison et les types de mutation.

Comme le rappelait F. Loyer (Séminaire sur les transformations et les mutations du bâti, janvier 2001), l´édifice ne peut se soustraire aux contraintes de l´usage.

Sur un temps court, il peut être soumis à un phénomène de mode.

Sur un temps médian : soit une ou deux générations, il s´adapte à l´usage (agrandissement des ouvertures, rénovation stylistique, modernisation ou mise aux normes) ; sur un siècle, il est exposé à des mutations plus profondes résultant d´usages différents des espaces bâtis.

Sur un temps long (plusieurs siècles), les mutations sont encore plus profondes.

F. Loyer classe les motivations de ces altérations en trois groupes principaux :

-le plagiat : modification traitées dans le même style que l´édifice d´origine.

-la réhabilitation : mise aux normes techniques d´un édifice.

-la densification : lotissement d´un fonds d´origine, extension, surélévation, augmentation souterraine.

Dans ce même séminaire, B. Gauthiez (Inventaire général) proposait deux types de modification du fonds (fusion de parcelles ou lotissement) et trois niveaux de modification du bâti :

-ravalement, transformation du second oeuvre, changement du matériau de couverture, percement ou agrandissement des baies.

-modification de l´aspect par ajout, surélévation, recomposition de la façade, rectification de l´alignement, modification de la distribution.

-destruction partielle ou totale.

Cette dernière classification sous-tend une approche conservatoire par la mesure de degré de réversibilité, qui n´entre pas dans la problématique d´étude de l´inventaire. On a donc cherché à observer les manières dont se transforme la maison et la répercussion de cette transformation sur l´usage ou la typologie.

LES DIFFERENTS MODES DE TRANSFORMATION DU BÂTI

-Réduction :

la maison est partiellement détruite, à l´exemple du 37 rue de Dinan où il ne subsiste d´une partie de la maison d´origine.

-Agrandissement :

--extensions latérales symétriques : 54 rue Jacques-Cartier, 11 rue Ginguené et 72 rue des Ormeaux où l´édifice est agrandi de deux ailes latérales formant une composition symétrique.

--extension latérale d´une aile (13 rue des Ormeaux) ou d´une travée (29 rue des Ormeaux, 38 rue du Puits-Jacob), qui peut s´opérer sur l´ancien passage latéral (13 rue Lesage, 6bis rue de Quineleu), pour agrandir l´espace d´habitation ou aménager un garage dans oeuvre (41 rue Adolphe-Leray, 9 rue Glais-Bizoin). Cette extension peut se limiter à un appentis latéral (30 rue Adolphe-Leray, 2 rue des Ormeaux), notamment dans le cas d´un garage (65 rue Adolphe-Leray) ou d´un commerce (187 rue de Nantes, 125 rue Ginguené).

--extension perpendiculaire antérieure (3 rue des Ormeaux ou 4 rue du Puits-Jacob), postérieure (6 rue du Puits-Jacob), voire d´un corps sur rue rendu visuellement indépendant (83 rue de Châtillon, 48 rue de la Poterie).

---adjonction d´une véranda (7 et 63 rue Adolphe-Leray)

--ajout d´une dépendance isolée, le plus souvent un garage aligné sur la rue (97 rue de Vern ou 61 rue Adolphe-Leray).

--surélévation d´un étage carré (7 rue des Ormeaux, 3 rue Ronsard, 10 rue du Puits-Jacob.

--aménagement d´un étage d´habitation dans le comble (71bis rue Adolphe-Leray, 17 et 29 rue de Quineleu).

-Modification de la distribution :

--aménagement d´un garage dans oeuvre (11 rue Claude-Debussy, 30 rue Guillotin de Corson) ou hors oeuvre.

--aménagement d´un commerce ou d´un atelier dans oeuvre (46 rue de Châtillon, 123 rue de Vern)

--inversion porte/fenêtre

-Adaptation à un nouvel usage de l´espace

--agrandissement des ouvertures (28 rue Glais-Bizoin ou 43 rue Mauconseil)

--rénovation stylistique de la demeure (38 boulevard de Metz et 40 rue Lafond) ou de la devanture de magasin.

Ces différents modes de transformation peuvent intervenir plus ou moins rapidement, notamment en cas de changement de propriétaire, mais en moyenne ils se produisent au bout d´une trentaine d´année et peuvent aboutir à des mutations fonctionnelles (modification de la distribution) ou typologiques (agrandissement et modification de la distribution).

MUTATIONS FONCTIONNELLES

-changement d´affectation :

--la maison devient une école (7 rue George-Sand ou encore 16 boulevard de Sévigné) ou encore une maison de congrégation (12 rue André-Desilles), ce cas fréquent jusqu´au 19e siècle (en particulier pour les écoles) devient rare aux 19e et 20e siècles.

--une dépendance agricole est transformée en habitation (116 et 118 rue de Châtillon) par extension et surélévation qui s´accompagne ici de l´adjonction d´une boutique.

-changement d´usage :

--suppression de la fonction commerciale ou artisanale, dont l´espace est utilisé à

usage d´habitation (11 rue Pierre-Martin, 89b, 91, 103 et 118 rue de Vern, 78 rue Ginguené) ou de garage (99b rue de Vern, 34 rue Bigot-dePréameneu).

--adjonction d´une fonction commerciale ou artisanale dans oeuvre ou par extension. Les deux modes peuvent coexister (36 rue La Fontaine).

MUTATIONS TYPOLOGIQUES

La maison est transformée en immeuble

-par surélévation (13 rue Champion-de-Cicé)

-par aménagement d´un passage traversant et modification des ouvertures (porte transformée en fenêtre et percement d´une porte en pignon).

-par simple modification de la distribution (41 rue de Dinan, où l´opération s´accompagne d´une rénovation stylistique inventée)

La maison à deux unités d´habitation est transformée en maison à une seule unité d´habitation (20 rue Blaise-Pascal, 16 et 18 rue Albert-Ménard)

La maison à une unité d´habitation est transformée en maison à deux unités d´habitation (8bis rue des Planches) par extension, qui s´accompagne ensuite d´une seconde extension destinée à abriter des bureaux. L´exemple relève donc également de la mutation fonctionnelle.

Photographe à l'Inventaire