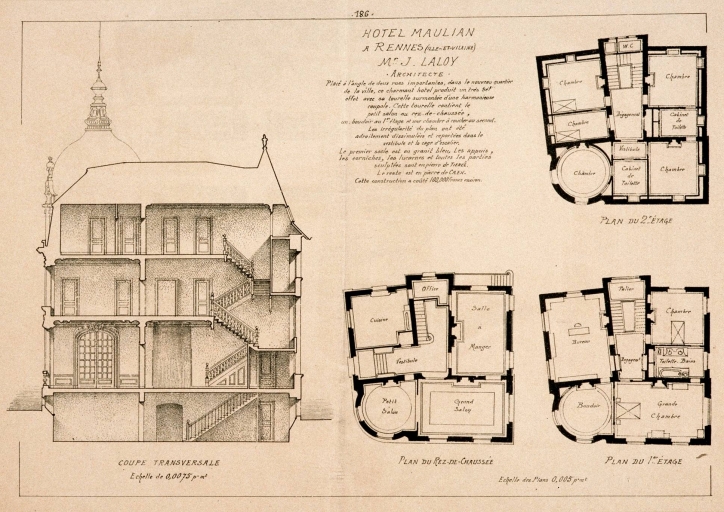

Situation et composition d'ensemble :

Construit dans l'un des quartiers élégants de Rennes, à l'intersection des rues de Viarmes et de Paris, et face à l'entrée Sud du jardin du Thabor, cet hôtel particulier se distingue par une rotonde circulaire qui marque l'angle de la parcelle. La façade sur la rue de Viarmes est prolongée par une grille de fer ouvrant sur le jardin au sud, celle de la rue de Paris étant prolongée par un mur de clôture en moellons de schiste. La forme en angle ouvert de l'édifice, résultant des contraintes d'alignement en même temps que la volonté de conserver un angle droit du côté du jardin, a entraîné l'architecte à tricher au niveau de la cage d'escalier qui adopte une forme trapézoïdale.

Distribution :

Le bâtiment se compose d'un rez-de-chaussée surélevé sur caves, d'un étage carré et d'un étage mansardé. L'entrée depuis la rue de Paris ouvre sur un vestibule, qui en accusant un angle droit vers l'escalier central, assure la distribution intérieure. Le grand salon, ouvrant à la fois sur la rue et sur le jardin, offre une enfilade sur le petit salon situé dans la rotonde ; la salle à manger est en revanche totalement tournée vers le jardin, un perron permettant d'y descendre. On pourra également remarquer que, malgré les prétentions de cet hôtel, la cuisine se situe au rez-de-chaussée et ouvre de plain-pied sur le vestibule central par l´intermédiaire d'un sas. Les nécessités de la vie domestique et celles de la représentation sociale sont habilement conciliées. L'étage noble est principalement occupé par la chambre des maîtres, du côté de la rue de Viarmes, un boudoir dans la rotonde et un bureau ouvrant sur la rue de Paris. Cinq chambres avec leur cabinet de toilette se partagent l'espace du niveau supérieur.

Elévation :

Les façades sur rues, alignées, sont caractérisées par la régularité de leurs percements et par leur caractère urbain prononcé. Au-dessus d'un soubassement de granit bleu, un jeu de bossages moulurés en pierre de taille est interrompu par les balustrades des portes fenêtres du rez-de-chaussée ; cet élément se trouve répété sous la corniche fortement saillante de l'étage. Les baies, légèrement cintrées, sont surmontées de clefs décoratives sculptées. Le comble sous toit brisé est ouvert par des lucarnes surmontées d'une acrotère et se trouve interrompu par l'attique semi-circulaire de la rotonde ; cette dernière est couverte d'un dôme dans sa partie haute et d'un puissant épis de faîtage. L'accent décoratif est en effet presque exclusivement reporté sur l'angle du bâtiment : d'important reliefs sculptés viennent souligner les balcons du premier étage ainsi que les frontons à volutes du niveau d'attique.

L'ensemble des éléments sculptés ainsi que les appuis, la corniche et les lucarnes sont en pierre de Tiercé tandis que le reste de la façade est en pierre de Caen. Les toitures sont couvertes d'ardoise.

L'élégant décor de style « néo-Luois XV » matiné d'Art Nouveau ne se retrouve pas sur les façades sur jardin ; celles-ci sont traitées de manière très simple et même un peu sèche ; seul l'avant-corps abritant l'escalier, à l'est, et couvert d'un toit à quatre pans aigu anime ce côté du bâtiment. Il renferme, à l'intérieur, un vitrail de Louis Garin.

Conclusion :

Si la carrière de Jean-Marie Laloy est principalement marquée par la production de très nombreux édifices publics, l'architecte sut également répondre à la commande privée. L'hôtel Maulion fut le troisième hôtel particulier construit par lui dans la rue de Viarmes : en 1885, il y avait édifié sa propre maison (n°18) dans un répertoire classique, puis en 1896-1898, l'hôtel Le Chapellier (n°14) dont les références puissent dans l'architecture ligérienne du 15e siècle. Ces édifices sont, ainsi que l'hôtel Maulion, proches des réalisations parisiennes contemporaines. L'étonnant éclectisme de Laloy doit se comprendre en rapport du programme : expression de la classe sociale dominante, l'hôtel particulier (comme la villa) est conçu comme un monument à échelle réduite dont le style peut être inspiré par toutes les périodes historiques. Peut-être faut-il ici chercher, tant dans l'ordonnance des façades que dans la préciosité du décor, un dialogue avec l'architecture rennaise du 18e siècle, mais aussi avec la grille d'entrée du jardin du Thabor installée en 1898 par l'architecte. "La façade n'est qu'un masque et appartient à l'ordonnance de la rue".

Photographe à l'Inventaire