CORPUS

Suivant la présentation de l´ouvrage de Jean Imbert, l´histoire de l´architecture hospitalière en France se divise en trois temps qui caractérisent la vocation de l´hôpital : oeuvre de charité, oeuvre de bienfaisance, enfin centre de soins. Cette évolution est sensible dans la définition même des termes désignant les établissements hospitaliers (annexe 1). L´ouvrage de Michel Cabal propose une division basée sur une typologie à la fois chronologique et morphologique (annexe 3).

La question même des termes désignant les édifices hospitaliers, dont les définitions ont évolué dans le temps, rend parfois inutile la distinction des fonctions d´hébergement et de soins qui restent étroitement liées jusqu´à la fin du 18e siècle. Plus qu´un problème de typologie morphologique, l´architecture hospitalière pose le problème de la pertinence de la dénomination même des édifices et de leurs fonctions.

On distinguera ici les établissements destinés à isoler et soigner les malades (léproserie, lazaret, hôpital généraliste ou de spécialité), des établissements de bienfaisance qui dispensent également un enseignement (orphelinat) ou encore des soins d´accompagnement (crèches, maisons de retraite, dispensaire), des lieux d´hébergement (hospice) ou d´enfermement (hôpital général, dépôt de mendicité).

Cette distinction (annexe 4) ne peut se faire que dans une perspective historique.

Les édifices appartenant au corpus de l´architecture hospitalière et de bienfaisance identifiés dans le cadre du recensement sont présentés ici suivant une classification chronologique :

Moyen Age : 5 établissements identifiés

- léproserie (1)

- hôpital (2)

- hôtel-Dieu (2)

Epoque moderne : 7 établissements identifiés

- lazaret puis hôpital général (1)

- hospice (4)

- hôpital militaire (1)

- infirmerie (1)

Epoque contemporaine : 24 établissements identifiés

19e siècle :

- hôtel-Dieu (1)

- hospice (1)

- asile d´aliénés (1)

- hôpital (2)

- foyer (1)

20e siècle :

- hôpital généraliste (2)

- hôpital de spécialité (3)

- crèches (3)

- foyers (6)

- centre d´action sociale (3)

- maison de retraite (1)

HISTORIQUE

Suivant la présentation de l´ouvrage de Jean Imbert, l´histoire de l´architecture hospitalière en France se divise en trois temps qui caractérisent la vocation de l´hôpital : oeuvre de charité, oeuvre de bienfaisance, enfin centre de soins. Des origines au 16e siècle, l´hôpital est une oeuvre de charité qui trouve ses origines, dans l´Antiquité, dans la pratique individuelle du devoir d´hospitalité. L´apparition du christianisme favorise le développement d´oeuvres charitables (les diaconies portant secours aux pauvres à domiciles) et la fondation de maisons charitables (asiles pour voyageurs, hôpital pour malades, hôtellerie gratuite pour les pèlerins, orphelinats et hospice de vieillards). Ces différents aspects sont encore perceptibles jusqu´à la fin du 18e siècle.

Pour Michel Cabal, « l´hôpital apparaît véritablement avec l´ère chrétienne » (p. 13), suivant une évolution en trois temps : 6e-10e siècles ; 10e-13e siècles ; 13e-16e siècles. C´est cependant entre le 11e et le 13e siècle que l´essor des fondations est le plus important, accompagnant la forte croissance urbaine.

Pour Jean Imbert, les établissements hospitaliers se multiplient entre le 11e et le 15e siècles ; ils sont placés sous l´autorité ou la surveillance de l´évêque mais laissées à l´initiative de la charité individuelle. L´hôpital ou hospice, qui accueille les pauvres et les pèlerins, possède parfois un cimetière (il jouit du droit de sépulture) et une chapelle mais il peut tout aussi bien être installé dans une maison donnée par un particulier. Comme le souligne Michel Cabal, ce lieu de culte et d´hébergement peut prendre l´allure d´une chapelle.

Les hôtels Dieu, fondations épiscopales dites maison-Dieu, sont les plus importants et n´existent que dans les villes. Ils se distinguent par l´importance accordée à la chapelle, par leur proximité avec la cathédrale, qu´ils conservent jusqu´au 19e siècle, comme le rappelle Michel Cabal, qui précise également qu´entre 1150 et 1220, on observe la création d´établissements dans la périphérie urbaine, liée à au besoins plus importants en terme de superficie. Les salles des malades adoptent le même plan que les chapelles. Bien que destinés à accueillir les malades, les femmes enceintes, les orphelins et les vieillards, la pratique médicale y reste au second plan. Pour Jean Imbert, l´hôtel Dieu d´Angers (1451) constitue un modèle pour la France de l´Ouest. Michel Cabal distingue également les fondations charitables dues à la générosité des particuliers, nombreuses entre le 11e et le 16e siècles.

Les léproseries, bâties à l´extérieur des villes, permettent de placer les malades contagieux dans un isolement relatif. Avec la disparition progressive de la lèpre, au début du 14e siècle, les établissements sont attribués aux hôtels Dieu et hôpitaux voisins (Imbert).

A Rennes, les établissements identifiés confirment les caractéristiques décrites par Jean Imbert et Michel Cabal. Fondations épiscopale, comtale ou dues à la générosité des particuliers, ils apparaissent entre la fin du 10e siècle (léproserie de la Madeleine) et le début du 15e siècle (hospice Sainte-Margueritte).

Au 13e siècle, il existe deux hôpitaux situés à l´extérieur de la ville, l´un au nord de la Vilaine, l´hôpital Saint-Jacques, dit maison-Dieu en 1213, l´autre au sud, l´hôpital Saint-Thomas, dans l´ancien prieuré du même nom. La fondation de l´hôpital Saint-Jacques, dit maison-Dieu, pourrait être le premier hôtel-Dieu de la ville ; il semble s´inscrire dans le mouvement de fondations périphériques de la deuxième moitié du 12e siècle et du début du 13e siècle, signalé par Michel Cabal. Une fondation plus ancienne, à proximité de la cathédrale reste à établir.

Au 14e siècle, apparaissent deux fondations nouvelles, l´une hors les murs, l´hôpital Sainte-Anne (1340), l´autre dans la Cité, l´hôtel Dieu, dit hôpital Saint-Yves (1358).

L´hospice Sainte-Margueritte, situé à proximité du pont Saint-Martin et mentionné comme hôpital dans la Réformation du domaine ducal de 1455, est une chapellenie tenue à l´assistance perpétuelle fondée en 1412 par Guillaume de la Motte (Banéat).

Comme l´indique Guillotin de Corson, ces établissements sont placés sur des voies de grande communication et/ou à proximité des voies d´eau. Ils disposent tous d´une chapelle, d´une ou plusieurs salles communes, d´un jardin, parfois d´un cimetière (hôtel-Dieu et hôpital Sainte-Anne).

Leur mutation et leur disparition commencent dès le milieu du 16e siècle avec la réunion de l´hôtel-Dieu et de l´hôpital Sainte-Anne. Le cadastre de 1842 montre les disposition de l´ancien hôpital Sainte-Anne, dont la salle des malades sera convertie en chapelle, c´est peut-être aussi le cas de la léproserie de la Madeleine, abandonnée au 16e siècle, dont la chapelle constituait le seul vestige jusqu´à la fin du 19e siècle.

De ces premiers établissements hospitaliers, seule subsiste aujourd´hui la chapelle de l´hôtel-Dieu, rue Saint-Yves.

Jean Imbert, distingue ensuite la vocation d´oeuvre de bienfaisance, qui caractérise les hôpitaux entre le 16e siècle et le 19e siècle. Il signale l´apparition de commissions mixtes (religieuses et laïques) au début du 16e siècle, destinées à lutter contre la dégradation financière des établissements affaiblis par les pertes dues à la guerre de Cent Ans. La bourgeoisie réclame et obtient la laïcisation des institutions charitables, toujours peu médicalisées.

Au début du 17e siècle, une nouvelle institution hospitalière, désignée d´abord sous le nom de charité (d´après l´exemple lyonnais), est créée comme lieu d´enfermement des vagabonds, avec l´intention avouée de faire travailler ceux qui sont valides (à l´exemple de la fabrique de tapis qui existait en1656 dans hôpital général de Paris). Semblable institution est généralisée à l´ensemble du pays par l´édit de 1662, qui impose la création d´un hôpital général dans chaque ville importante.

Le premier hôpital militaire ouvre en 1604, sous l´impulsion d´Henri IV.

Aux réformes protestantes et aux édits royaux répondent les initiatives épiscopales, destinées à redonner à l´Eglise la maîtrise des hôpitaux, qui s´appuient sur les nouvelles congrégations : Augustines, Filles de la Charité, etc.

La Révolution place les hôpitaux, desservis par des religieuses hospitalières, sous l´autorité municipale.

Michel Cabal distingue l´hôpital-palais, dont il situe la construction aux 17e et 18e siècles et l´hôpital pavillonnaire du 19e siècle.

Avec la création des hôpitaux généraux destinés à recevoir les vieillards, les orphelins, les mendiants et les vagabonds, l´hôpital du 17e siècle, qui n´existait plus qu´accessoirement en tant qu´hôtellerie, peut se consacrer désormais aux soins : obstétrique (1668), chirurgie (1748), psychiatrie (Révolution).

La création et l´extension de nombreux hôpitaux, dans le sillage de la Contre-Réforme entraînent également la séparation des sexes, la spécialisation des activités médicales et des patients, selon leur âge, leur maladie : les sanitats (hôpitaux pour les pestiférés placés en marge de la ville et qui n´ont pas un usage continu), les lazarets (isolement des hommes et des marchandises suspectes), les hôpitaux militaires.

Le 18e siècle préfigure la médecine moderne mais l´architecture des hôpitaux reste proche de celle des couvents, aux 17e et 18e siècles.

Les hôpitaux militaires sont le plus souvent installés dans la périphérie, l´édit de 1708 prévoit pour les accueillir la transformation de bâtiments existants ou leur construction. Une liste, annexée à l´ordonnance de 1781, donne la liste et le classement des hôpitaux militaires, des hôpitaux de charité attachés au service militaire et de ceux des eaux minérales existants à cette date.

La restructuration du système hospitalier qui se traduit par la centralisation autour de l´hôpital général, généralement construit dans les faubourgs, entraîne la disparition des hôpitaux de campagne.

Les exemples rennais s´inscrivent dans la chronologie proposée. Pour accueillir les malades de la peste, la ville fait l´acquisition d´une maison à la Croix-Rocheran (actuelle rue de l´Arsenal) en 1563. Le lazaret deviendra un sanitat dépendant de l´hôtel-Dieu en 1607, puis un hôpital général en 1679. L´établissement est complété par l´ouverture de l´hospice des Incurables, aménagé en 1677, dans l´ancienne maison de la Gauretais. Ces deux établissements sont situés hors les murs, comme l´hospice fondé en 1627, à Saint-Méen, qui accueille les aliénés à partir de 1725.

A la fin du 18e siècle, deux nouveaux établissements sont créés à Rennes : l´hôpital militaire installé dans le couvent de Carmes en 1779, puis transféré au grand séminaire en 1793, est le seul établissement de ce type dans le diocèse (il est mentionné comme hôpital de charité attaché au service militaire dans la liste jointe à l´ordonnance de 1781), et l´hospice de la Piletière, créé en 1789, dans une fabrique de toiles.

La Révolution entraîne une restructuration importante. D´une part la suppression de l´asile de la Piletière, le transfert de l´hôpital militaire dans l´ancien grand séminaire, enfin celui de l´hôpital général dans les anciens couvents de Dominicaines et dans l´ancienne abbaye Saint-Melaine (hospice pour les vieillards). Plusieurs dépôts de mendicité sont aménagés dans les couvents (maison des Dames Budes, faubourg Saint-Hélier) ou encore dans l´ancien séminaire (faubourg Saint-Hélier).

Pour Michel Cabal, le 19e siècle est celui de l´hôpital-pavillon, qu´il définit comme « un ensemble de bâtiments de plan sensiblement carré, parfois reliés entre eux par des bâtiments plus bas et plus étroits ou par des galeries de circulation » (p. 83). La structure architecturale reflète le développement des spécialités : médecine, chirurgie, obstétrique, pédiatrie, etc. La présence des congrégations religieuses hospitalières se traduit par celle d´une chapelle.

L´hôpital du 19e siècle est spécialisé et implanté dans la périphérie, en particulier au milieu du 19e siècle, après les épidémies de choléra qui relancent le débat sur le choix de l´emplacement.

Le souci hygiéniste entraîne une implantation périphérique, sur les nouveaux boulevards. Après la révolution pasteurienne (1875), on prend conscience qu´il n´est pas nécessaire d´éloigner l´hôpital de la ville, bien que dans un premier temps, les travaux de Pasteur ont surtout servi à justifier les théories aéristes de la fin du 18e siècle (P. L. Laget).

Les exemples rennais du 19e siècle sont peu nombreux mais ils illustrent la distinction qui s´opère entre hôpital et hospice, comme le montre la construction du nouvel hôtel-Dieu au milieu du 19e siècle, puis de l´hospice de Pontchailou, à la fin du 19e siècle. Implantés sur des terrains disponibles de la périphérie, comme les deux fondations privées Sainte-Anne et Saint-Yves, ils attestent de la disparition de la fonction hospitalière du centre de la ville. Les débats sur le choix de l´emplacement du nouvel hôtel-Dieu, comme le plan de l´hospice Pontchaillou, témoignent également du respect des consignes hygiénistes.

Pour le 20e siècle, Jean Imbert propose une distinction hôpital par pavillons décentralisés et par blocs, avec variante en dent de peigne et en rond-point central.

Les exemples rennais du 20e siècle, constituent essentiellement des mutations des établissements existants, à l´exception de la clinique de la rue Jean-Macé aujourd´hui détruite. Aux établissements conventuels à vocation charitable transformés en clinique (clinique de la Sagesse, couvent des Dames Budes, clinique de Saint-Laurent), s´ajoutent les extensions des édifices existants qui témoignent de leur modernisation de leurs équipements, en particulier l´introduction de la radiologie.

L´hospice Pontchaillou, transformé en hôpital généraliste, s´agrandit de nombreuses unités de soins pour former un hôpital-village, jusqu´à la construction de l´hôpital-bloc en hauteur, vers 1970. Seul l´hôpital Sud, dit Fontenoy, constitue une création du dernier quart du 20e siècle.

TYPOLOGIES

En se basant sur les typologies proposées par l´Inventaire général (annexe 2) et par M. Cabal (annexe 3), plusieurs typologies sont possibles.

Les établissements pour lesquels on dispose d´informations suffisantes semblent illustrer le type médiéval, suivant les trois formes proposées par M. Cabal pour l´hôpital du Moyen Age : linéaire (léproserie de la Madeleine), accumulatif (hôpital Sainte-Anne) enfin sur cour, ou plus exactement à cour fermée centrale (hôtel-Dieu).

Pour le 17e siècle, les établissements identifiés à Rennes illustrent les hôpitaux de type classique en forme de palais, suivant les formes traditionalistes de M. cabal : de plan linéaire (Incurables), en L puis en U (Croix-Rocheran), sur cour ou à cour fermée centrale (Saint-Méen), qui correspondrait à l'hôpital de type classique en forme de couvent. On précisera cependant que le sanitat de la Croix-Rocheran s´organise autour d´une cour ouverte avec une chapelle isolée et que l´hospice Saint-Méen, à cour fermée centrale, possède, jusqu´au milieu du 19e siècle, une chapelle sur rue, prolongeant les corps de bâtiments.

Les exemples rennais du 19e siècle illustrent les types proposés par M. Cabal : plan ramassé (Saint-Méen), articulé (hôtel-Dieu), libre (Pontchaillou). Pour respecter la distinction proposée par Pierre-Louis Laget, on précisera que l´asile d´aliénés Saint-Méen, dans ses mutations successives du 19e siècle, présente une disposition à cours multiples fermées et ouvertes, que l´hôtel-Dieu illustre à l´origine un plan de type peigne, alors que l'hospice Saint-Méen répond à la définition stricte du plan pavillonnaire avec ses corps de bâtiments reliés par une voie ferrée (sans galeries souterraines).

Deux hôpitaux privés de la fin du 19e siècle s´inscrivent cependant dans une typologie traditionnelle : plan linéaire (Sainte-Anne), en U (Saint-Yves).

L´hôpital-village est identifié comme une forme due à l´évolution de l´établissement durant le 20e siècle, suivant une disposition en rue (Pontchaillou) ou libre (Saint-Méen).

Enfin, les réalisations postérieures à 1970 illustrent le type hôpital-bloc en hauteur en L (Pontchaillou) et le type normalisé, dit Fontenoy (hôpital sud).

CONCLUSION

Les dates de fondation des établissements hospitaliers rennais s´inscrivent dans des pratiques contemporaines. Au milieu du 16e siècle, les hôpitaux sont gérés par la communauté de ville qui entame leur restructuration. Ainsi disparaissent l´hôpital Sainte-Anne et l´hôpital Saint-Thomas, l´un transformé en chapelle, l´autre en collège. La léproserie de la Madeleine perd elle aussi sa fonction hospitalière à la fin du 16e siècle. Bien que connus par des représentations tardives, ces établissements semblent représentatifs des réalisations contemporaines à plan linéaire, accumulatif ou à cour centrale.

De ces établissements médiévaux, seule subsiste la chapelle de l´ancien hôtel-Dieu, qui constituait peut-être une des salles des malades, jusqu´au milieu du 16e siècle.

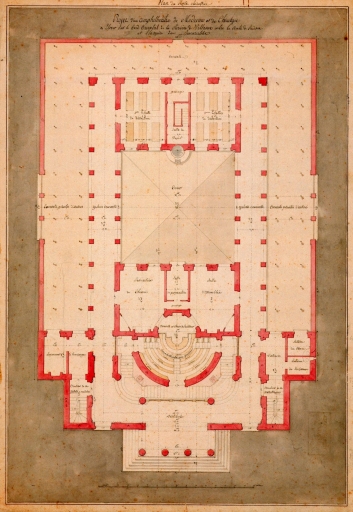

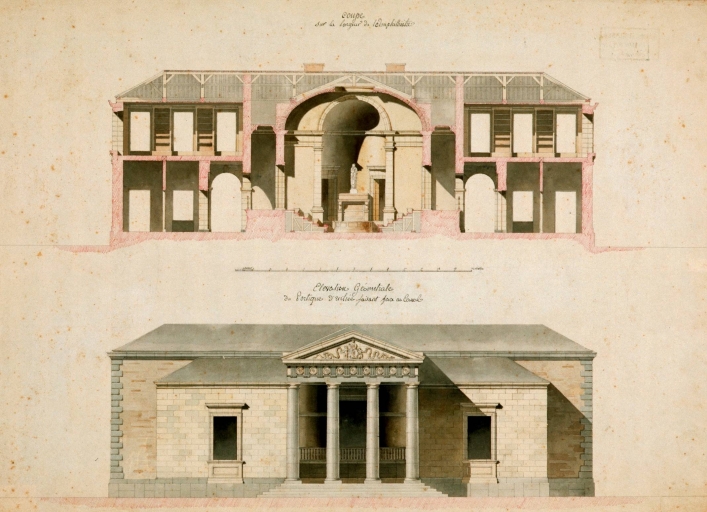

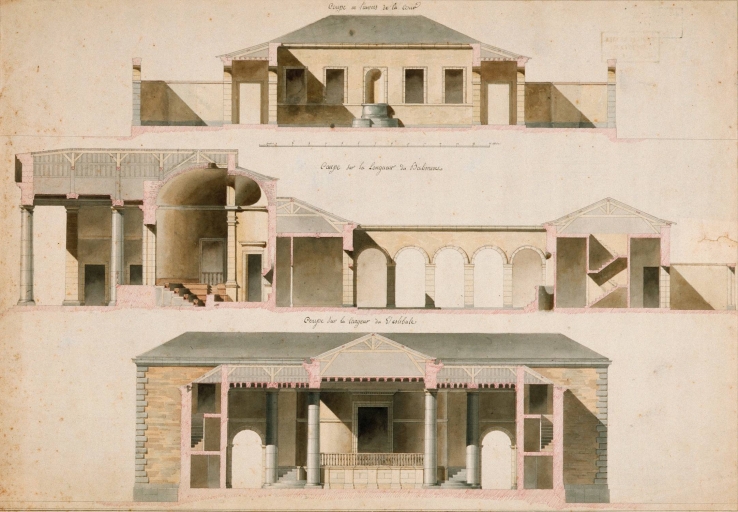

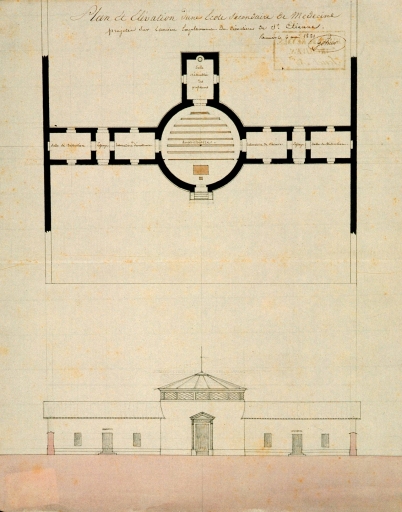

La création de l´hôpital général (1679) ne fait cependant qu´officialiser une pratique déjà instituée par l´édit municipal de 1608. A Rennes, les établissements hospitaliers construits aux 16e et 17e siècles, sont implantés dans la périphérie de la ville, suivant une pratique alors en usage. Les constructions utilitaires, principalement destinées à l´enfermement des vagabonds, y sont modestes. Principalement destinés à loger, à nourrir, et à faire travailler ces hôtes, elles se présentent sous une forme comparable à celle des établissements conventuels et des maisons de secours établies dans la ville, comme le couvent du Bon-Pasteur. Cette configuration facilite leur affectation à usage de caserne, comme c´est le cas au 19e siècle. C´est ainsi que la fondation tardive de l´hôpital militaire (1779), installé quelques années plus tard dans l´ancien grand séminaire, ne donnera pas lieu à une construction spécifique. On signalera cependant la construction d´un amphithéâtre d´anatomie, sur des terrains appartenant à l´hôpital militaire. Parmi les projets réalisés autour de 1820 (doc. 1 à 4).

La fondation de l´hospice Saint-Méen, au début du 17e siècle, atteste du rôle toujours important des fondations privées, comme celle du lazaret ou sanitat de la Croix-Rocheran. L´hospice d´abord destiné à héberger les pèlerins accueille les aliénés dès le début du 18e siècle. Transformé en asile départemental, au milieu du 19e siècle, il fera l´objet d´une restructuration importante.

Des ces établissements qui illustrent les typologies traditionnelles, seuls subsistent l´ancien hospice Saint-Méen (actuel CHS Guillaume-Regnier) et l´ancien hospice des Incurables (actuel collège La-Tour-d´Auvergne), qui lui a perdu sa destination première. L´ancien grand séminaire, devenu hôpital militaire à la Révolution et aujourd´hui transformé en immeuble, ne conserve de sa fonction hospitalière, qu´un corps de bâtiment du 19e siècle.

La construction d´un nouvel hôtel-Dieu et de l´hospice Pontchaillou, illustre, comme celle de l´asile d´aliénés, le respect des réglementations élaborées sur le plan national. Agrandis et modernisés sous la pression des nouvelles normes, ceux-ci constituent des exemples particulièrement représentatifs de l´architecture hospitalière des 19e et 20e siècles, alors que les petites structures privées de la fin du 19e siècle offrent des exemples très lisibles.

La distinction de plus en plus nette des fonctions de soins entraîne la création de structures plus récentes, foyers d´accueil ou de réinsertion, foyers de travailleurs et maisons de retraite, dont plusieurs exemples de la deuxième moitié du 20e siècle ont été recensés. Enfin, les crèches municipales, en particulier celles conçues par l´architecte communal Emmanuel Le Ray, offrent des exemples remarquables sur le plan architectural de la politique sociale de l´entre-deux-guerres, dont les bains douches constituaient un autre volet.