Historique de la construction

En novembre 1912, Emmanuel Le Ray présenta, en tant qu´architecte de la ville de Rennes, un projet pour la construction d´une nouvelle halle ; celle-ci viendrait remplacer l´ancienne halle aux grains affectée à la vente du poisson depuis la démolition, provoquée autour de 1880 par la construction du Palais du Commerce (l´actuelle poste centrale), d´une poissonnerie située à l´angle de la rue de Nemours et des quais. L´utilisation de la halle aux grains s´avérait fort inconfortable et la municipalité Janvier, soucieuse de fournir à la ville des équipements modernes « ne pouvait laisser subsister un bâtiment aussi rudimentaire et aussi mal disposé pour la vente du poisson » et qui s´avérait être une véritable nuisance pour le quartier entier. Le parti adopté par l´architecte permit de conserver la halle vétuste pendant la durée des principaux travaux. Celle-ci ne fut démolie qu´après l´achèvement de la nouvelle poissonnerie afin de construire la Criée municipale située au nord de l´ensemble des bâtiments.

Le projet de construction fut adopté par le conseil municipal le 22 novembre 1912 en même temps que était votée la dépense nécessaire à la réalisation, quelques 655000 francs, comprise dans un emprunt global contracté en janvier 1913 auprès du Crédit Foncier . Dès le mois d´avril suivant, la municipalité approuva le projet d´adjudication dont les premières eurent lieu au mois de juin. Si les travaux purent commencer rapidement, seules les grosses maçonneries des fondations et les parties basses furent réalisées avant le début du premier conflit mondial. Ce dernier marqua une interruption des travaux de presque 6 années, leur reprise, en septembre 1920, n´ayant pu intervenir qu´après une renégociation des contrats avec les entrepreneurs. L´après-guerre vit en effet l´augmentation du prix de la main d´oeuvre et la flambée des prix des matériaux de construction, ces deux facteurs entraînant des augmentations globales variant de 137 à 500%. Il fallut renoncer par souci d´économie au carrelage des trottoirs extérieurs de la halle tandis que l´on dut remplacer les tuiles romaines initialement prévues pour la couverture par de l´ardoise. Le Ray choisit également de modifier la décoration du bâtiment pour la mettre au goût du jour : huit années s'étaient écoulées depuis l'élaboration du projet.

Les bâtiments sud et les ailes en retour est et ouest furent terminés en mars 1923, livrés aux commerçants et inaugurés en mai ; dans le même temps était démolie l´ancienne halle tandis que les travaux devant achever l´édifice, la construction de la Criée, furent confiés par voie de marché aux mêmes entrepreneurs. L´ensemble des bâtiments fut achevé à la fin de l´année 1926.

Situation, composition d´ensemble et disposition du bâtiment

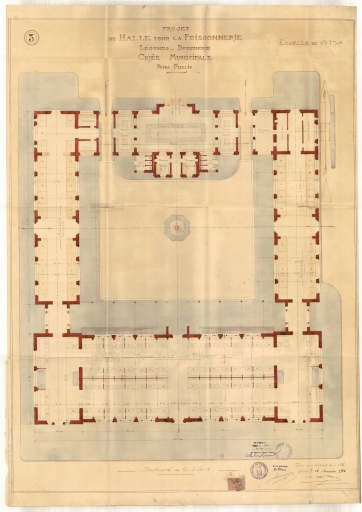

La nouvelle halle fut élevée sur la place occupée par l´ancienne halle aux grains et qui est délimitée par la rue de Nemours à l´ouest, la rue Jules Simon à l´est et le boulevard de la Liberté au Sud. Le bâtiment se compose de quatre ailes organisées autour d´une cour centrale.

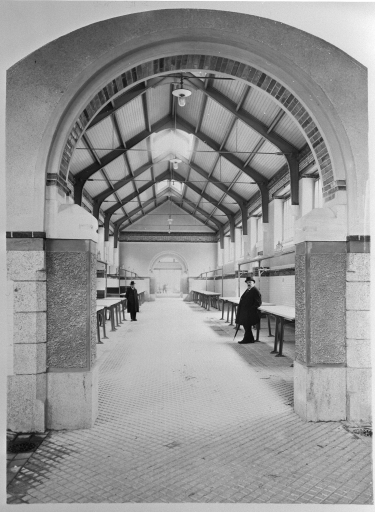

- Le bâtiment principal, destiné à la poissonnerie, est placé en bordure du boulevard de la Liberté. Il se compose d´une vaste salle rectangulaire encadrée de deux pavillons traversants, en léger ressaut sur la façade. A l´intérieur, 75 étaux sont disposés le long des murs gouttereaux et d´un axe central ménageant ainsi deux allées principales de circulation. A l´arrière, deux escaliers desservent un sous-sol aménagé uniquement dans cette partie du bâtiment.

- Les pavillons latéraux, disposant de deux entrées sur la rue, se prolongent en deux passages couverts donnant accès aux ailes est et ouest. Celles-ci, plus étroites que le bâtiment de la poissonnerie, sont destinées à la vente de la viande et des légumes et sont simplement aménagées par une série d´étaux cloisonnés disposés le long des murs gouttereaux.

- Le bâtiment de la Criée municipale (ou marché de gros) occupe la partie centrale de l´aile Nord et prend place entre deux passages ouvrant sur la cour intérieure ; il se compose d´une salle de vente longitudinale encadrée de 2 petits dépôts et de deux bureaux disposés côté cour.

Enfin, dans la cour intérieure, des galeries couvertes et délimitées par un trottoir viennent doubler les trois halles marchandes.

Les halles centrales jouaient à la fois le rôle de marché de gros et de marché de détail : les détaillants viennaient s´approvisionner en lots à la Criée dès les premières heures du matin pour ensuite aller vendre aux particuliers dans les galeries marchandes. L´édifice s´organise de manière centrifuge depuis la cour centrale qui était par ailleurs réservée la vente aux paniers.

Les élévations

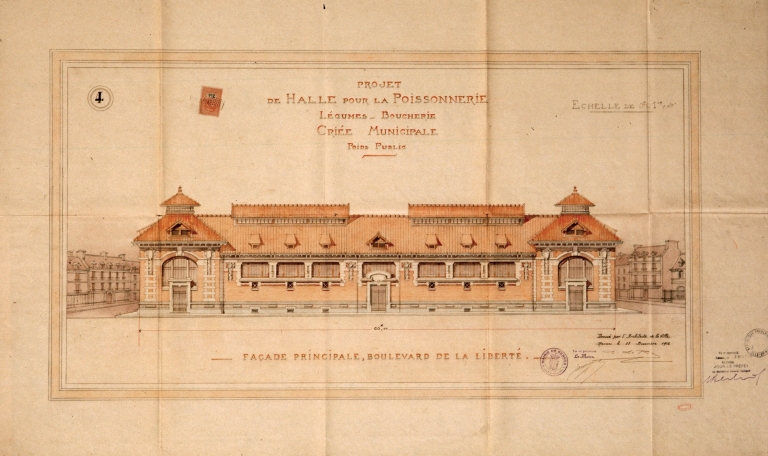

L´ensemble du bâtiment se trouve largement ouvert sur l´extérieur par une série de portes qui invite le passant à entrer. La façade privilégiée, celle de la poissonnerie, s´élève au devant d´un large trottoir ; si l´entrée centrale s´inscrit simplement au centre d´un tympan orné de grès flammé et portant la raison sociale du bâtiment, les pavillons latéraux arborent en revanche un caractère plus monumental. Leur porte rectangulaire fermée par une grille est surmontée d´une haute baie ouverte sous un arc tendu entre deux médaillons prolongés par des chutes et se détachant sur un chaînage de pierre de taille. Les parties intermédiaires de la façade principale sont traitées avec sobriété et franchise malgré une recherche décorative incontestable où la qualité de la mise en oeuvre et le souci du détail soigné restent tout à fait remarquables. Le traitement du soubassement de granit avec l´appareillage de ses blocs à bossage rustiqué et en pointe de diamant cherche encore à accentuer la majesté de ces entrées latérales. Les toits légèrement débordants sont soutenus par des aisseliers de bois. Le sous-sol est signalé par des soupiraux auxquels répondent des claustras s´inscrivant dans une frise courant sous l´appui des fenêtres hautes, et au niveau du toit, de petites lucarnes.

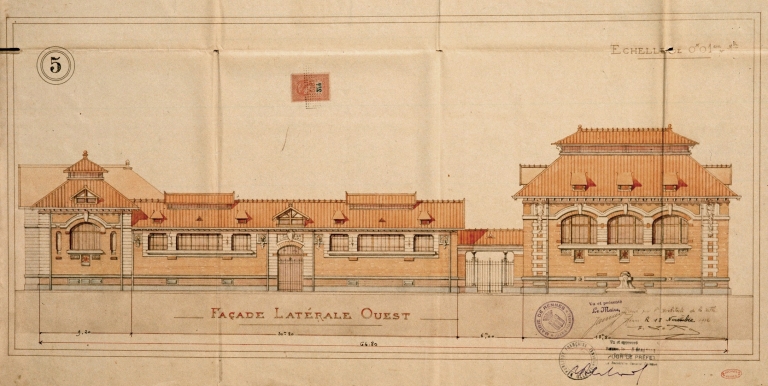

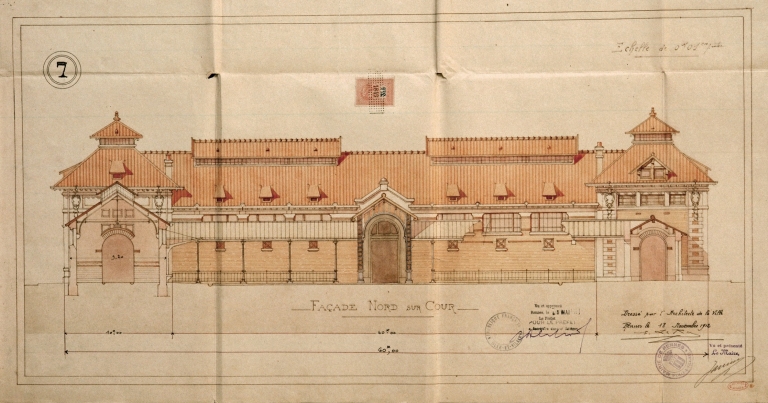

Pour les façades Est et Ouest de l´édifice, la monotonie de l´élévation a su être évitée grâce à une recherche de dissymétrie et à la variation de la hauteur des corps de bâtiment. Les passages bas, reposant sur de fines colonnettes de métal, marquent une respiration dans le déroulement longitudinal du bâtiment. La façade Nord, cantonnée par de petits pavillons sur plan carré couronnés de lanterneaux de même forme, se distingue essentiellement par le pavillon central de la Criée Municipale ; ce dernier est encadré par des ailes allongées ouvertes de hauts passages permettant l´accès à la cour intérieure. Là, les galeries à ossature métallique couvertes de verre reposent sur de fines colonnettes peintes en bleu.

La richesse ornementale du bâtiment est partout sensible tant par le jeu des matériaux polychromes que par le décor porté. Le soubassement de granit appareillé en pierre de taille est surmonté d´un parement de briques jaunes interrompu par des assises de briques rouges, de tuffeau ou encore par des frises de grès flammé à motifs de volutes et de vagues. Les différentes entrées de la poissonnerie sont soulignées par un abondant décor de grès ayant pour thème les crustacées.

L´intérieur de l´édifice

Les dispositions intérieures furent dictées par différents impératifs, en particulier les nécessités d´hygiène (nettoyage à grande eau, ventilation) et la présentation attractive des denrées. Dans la poissonnerie, chaque étal fut aménagé par un évier et par un dispositif permettant de jeter les détritus ; les cloisons de séparations entre les étaux furent recouvertes de briques émaillées, les murs de faïence avec frise sur deux mètres de hauteur. Le sol, entièrement carrelé, fut aménagé par de légères pentes et différentes rigoles permettant l´écoulement des eaux. Au centre des pavillons latéraux, furent installés des viviers et des points d´eau dont la présence est signalée par une décoration plus fournie. L´ensemble des revêtements émaillés, conçus dans une gamme d´ocres et de bleus, offre un décor à la fois sobre, gai et facile d´entretien. Il fut réalisé par les céramistes Gentil et Bourdet de Billancourt.

La ventilation du bâtiment est assurée par une série de lanterneaux longitudinaux qui furent garnis de claies tombantes en 1924 après que soient apparus d´importants problèmes de chaleur pendant l´été ayant suivi l´inauguration de l´édifice.

Hormis les pavillons d´angle couverts de plafonds et charpentes de bois, les différentes ailes du bâtiment sont couvertes d´une charpente métallique à ferme triangulaire apparente. Le plafond blanc renvoie la lumière des lanterneaux et confère à l´intérieur une clarté diffuse. L´éclairage électrique du bâtiment fut prévu dès l´origine du projet en raison de la tenue matinale du marché de gros.

Conclusion

A l´organisation fonctionnelle de l´édifice, répond le parti adopté pour l´élévation des façades avec la mise en évidence du caractère paradoxal du programme, c´est à dire un édifice à la fois ouvert et fermé sur l´extérieur. Le Ray exploite ici les dispositifs mis en place au 19e siècle pour l´architecture des marchés avec l´utilisation de l´arcade « agent d´unification et de liaison entre le marché et la ville, symbole urbain d´une activité commerciale » et le lanterneau « qui révèle de loin la présence d´une vie active » tout en assurant un rôle essentiel de ventilation et d´éclairage indirect.

Avec la diffusion exclusive du modèle de la halle métallique dans la seconde moitié du 19e siècle, apparaît autour des années 1890-1900 une certaine lassitude et la volonté d´égayer cette architecture de fer par des matériaux colorés (céramique, faïence, grès colorés). Cette tendance se nourrit tant des expériences faites en la matière depuis la construction de la chocolaterie Meunier à Noisiel (1871-1872, Jules Saulnier) que d´un mouvement général issu de l´enseignement de Viollet-le-Duc, qui dans le 4e quart du 19e siècle, utilise la polychromie dans l´architecture des édifices publics.

Les halles centrales de Rennes, tout en s´inscrivant dans la tradition de l´architecture édilitaire de la IIIe République, offre un exemple original qui vient, grâce à son décor, flirter avec le style Art Déco et s´apparenter à la piscine Saint-Georges, construite de manière contemporaine.

Photographe à l'Inventaire