Entouré d´un important domaine qui occupait une bonne partie du terroir sud-ouest de Rennes, Bréquigny fut à double titre un véritable château : féodal et juridictionnel d´abord puisque le fief fut érigé en châtellenie sous Louis XIII au profit de la famille Le Meneust, architectural ensuite puisque cet édifice malheureusement détruit en 1958, représentait l´un des plus importants du genre construit dans les abords de Rennes sous l´Ancien Régime.

La confrontation du cadastre de 1812 qui donne le tracé du jardin classique presque inchangé depuis la fin du 17e siècle et de celui de 1842 permet d´appréhender l´ampleur de la composition d´ensemble. Le plan de 1812 présente encore un état proche de la conception originelle du 17e siècle. Le château, orienté nord-sud, s´étire entre une cour d´honneur au nord et un jardin terrassé au sud, cerné de murs et de douves. La basse cour du château, également appelée le Petit-Bréquigny, en léger décrochement à l´ouest de celui-ci occupe peut-être l´emplacement du manoir primitif dont subsiste plus au sud la métairie dite de la Porte.

L´organisation de l´espace et celle des accès présente une originalité digne d´être notée. Dans l´axe du château, à l´entrée de la cour d´honneur close de murs, une belle grille de ferronnerie représentée sur un dessin du début du XIXe siècle, n´est qu´un accès factice, tout du moins très secondaire. Selon les termes du cadastre cette grille n´ouvre que sur une ruelle entre les deux jardins de devant. En fait le véritable accès se fait depuis le chemin de desserte à l´ouest qui prolonge l´allée de Bréquigny encore conservée aujourd´hui, longe la cour des communs puis la chapelle pour arriver latéralement dans la cour d´honneur. Ce rejet latéral de l´accès principal est d´autant plus remarquable que l´existence au nord des jardins d´un tapis vert dégageant la perspective autorisait la possibilité d´une arrivée dans l´axe. A la suite du jardin terrassé et bordé de douves au sud du logis, une longue pièce de terre appelée la prairie du canal se termine par une rotonde au centre de laquelle un bassin circulaire sert de vivier. La mention de ce canal déjà présente dans la Déclaration de Bréquigny au domaine royal de 1680, indique qu´il s´agit d´ autre chose que de la simple dérivation ou bief figurée sur le côté ouest de la même prairie. Le terme désigne en fait un grand bassin d´ornement étroit et allongé dont le bassin circulaire à l´extrémité sud aurait constitué la tête. Cet aménagement, unique par son ampleur sur le territoire de Rennes était complété au sud, à la limite marquée par le ruisseau de Blosne, par un grand étang alimentant le moulin du château sur la chaussée duquel passait la route de desserte.

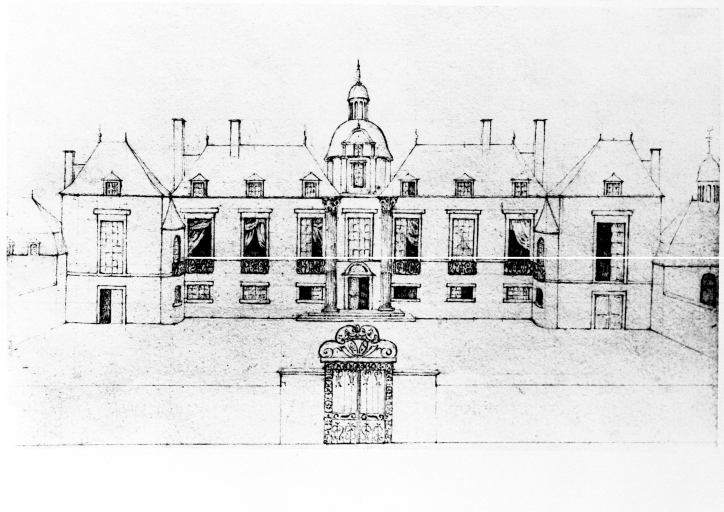

Mis à part le dessin du début du 19e, d´un réel intérêt malgré son rendu naïf et maladroit, nous ne connaissons du château que des vues du côté du jardin, réalisées à la fin du 19e siècle ou dans les années trente par Le Couturier. La façade étirée en longueur comptant 7 travées dans le corps central et une dans chaque pavillon est évidemment inspirée du Palais du Parlement. Certains détails architecturaux comme les larmiers saillants qui surlignent le dessus des baies directement empruntés aux façades latérales du Palais, également présents sur le château de la Glestière à Pacé, daté de 1655, permettent de situer la construction vers 1660. Le parti d´un logis simple en profondeur avec étage établi sur un rez-de-chaussée abritant caves et cuisines, et étage de comble, rappelle celui adopté dès le 16e siècle au château de la Costardais à Médréac, de la Magnanne à Andouillé-Neuville, construit vers 1585 pour la famille de Montbourcher ainsi qu´au Châtelet à Balazé. Le château du Perronnay à Romillé, sensiblement contemporain de Bréquigny se rattache à la même formule. Par rapport à tous ces édifices l´originalité de Bréquigny, fortement imprégnée des hôtels édifiés en ville à la même époque est dans l´intégration dans oeuvre dès le sol de l´escalier central. Selon la mode en vigueur alors sur les hôtels édifiées par les parlementaires sur les Lices, la cage sort au niveau des toits sous la forme d´un toit à l´impériale. La cour au nord, close de murs, rapproche aussi l´édifice de la formule de l´hôtel entre cour et jardin. La chapelle à l´ouest et l´orangerie à l´est, construits en dehors de l´enceinte de la cour d´honneur semblent avoir été ajoutés vers les années 1680.

En conclusion, Bréquigny est un édifice mixte : château par l´ampleur de la composition générale, l´importance des dépendances et la démultiplication des jardins, hôtel urbain transposé à la campagne par son parti architectural entre cour close et jardin, espaces séparés mais mis en relation par l´inscription dans le corps de logis de l´escalier central formant passage transversal.