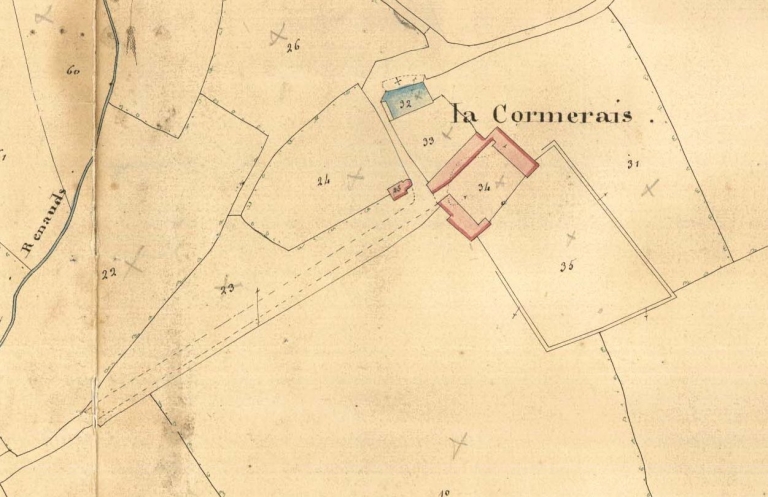

Mis à part l´ajout de quelques hangars et stabulations dans la deuxième moitié du 20e siècle, l´édifice présente à peu près les mêmes dispositions que sur le cadastre de 1842. Seul le fournil, au sud-ouest, a disparu. Les dépendances sont en terre construites selon la technique de la bauge. Celles qui occupent le côté sud de la cour, les plus anciennes, datent du 17e siècle. La partie la plus proche de l´entrée, semble avoir abrité un pressoir. La gerbière à colombages en brins de fougères qui ouvre à la base de son toit semble être un réemploi, provenant soit d´un autre bâtiment disparu, soit du logis lui-même. La grange qui lui fait suite vers l´est est remarquable par son volume et son ancienneté. Sur le côté ouest de la cour un autre bâtiment en terre, reconstruit au milieu du 19e siècle sur l´emplacement d´un autre plus ancien abrite étables à vaches et à chevaux séparées par un passage traversant formant abri pour les charrettes de fourrages frais. L´ancien puit, en partie ruiné est toujours visible à l´est de la cour contre les vestiges du mur qui séparaient celle-ci du jardin du manoir.

Le logis peut dater des années 1530-40 Les fenêtres, toutes de grandeur et de modèles semblable, avec appuis moulurés, étaient défendues par des grilles saillantes. L´emplacement de la porte au milieu de la façade ainsi que le regroupement des travées vers le centre sont atypiques pour l´époque. La façade postérieure, masquée par un grand cellier en appentis accolé vers la fin du 19e siècle, est conservée intacte. Elle présente une fenêtre au rez-de-chaussée, percée dans l´axe de la porte d´entrée, deux autres fenêtres à l´étage, dans l´axe de celles de la façade principale, ainsi qu´une latrine creusée dans l´épaisseur du mur dont le conduit s´évacue à la base de celui-ci. La disposition intérieure étonne : selon toute probabilité, la porte d´entrée ouvre à l´origine dans une unique grande salle basse, couverte d´un plafond à poutres dont les arêtes moulurées se terminent par de petits congés sculptés.

Contre le pignon ouest, la cheminée légèrement saillante présente des jambages verticaux à l´aplomb du manteau, modèle assez rare du début du 16e siècle. Le pignon est de cette salle n´a jamais reçu de cheminée. L´escalier droit actuel qui rampe le long du mur arrière ne date que du début du 20e siècle. Selon toute vraisemblance, l´escalier d´origine, une vis en bois, faisait face à la porte d´entrée, la fenêtre dans l´axe de celle-ci éclairait son départ. Cet escalier devait ressembler à celui conservé dans l´ancien logis du Grand-Tertre en Thorigné : la vis y démarre le long du mur puis l'extrémité des marches suspendues est fermée par des panneaux qui forment une cage jusqu'au plafond.

A l´étage, des cheminées identiques occupent chaque pignon ; l'arrivée de l'escalier prolongée sous forme de tambour devait former sas et se raccorder à une cloison déterminant deux chambres. Les mêmes poutres soigneusement moulurées constituent le plafond.

Dans le comble enfin, une solide charpente à doubles entraits, est sans doute d´origine.

Contre toute attente par rapport aux modèles habituels, il semble que le volume du rez-de-chaussée n´a jamais été recoupé par une cloison. D´une part la qualité de décor égale des quatre poutres ne permet guère d´envisager qu´une partie de la pièce pouvait servir de cellier ; d´autre part la proximité des fenêtres et de la porte ne semble guère compatible avec l'interposition d'une cloison. En revanche le regroupement de ces trois baies au milieu de la façade s'avère harmonieux par rapport au volume total de la pièce. En fait il semble que dans ce cas, c'est l'emplacement de l'escalier, forcément au milieu de la longueur de la pièce pour pouvoir distribuer deux chambres à l'étage, qui a entraîné cette étonnante disposition. Celle-ci serait à rapprocher des formules des riches maisons urbaines de la fin du moyen âge.

La grande salle unique, l'absence de cuisine, en tout cas comprise dans le volume actuel du logis, seraient ici transposés dans une « maison des champs », peut-être construite par des bourgeois, la présence d´écus muets sur la porte d´entrée et la cheminée de la salle, ne signalant pas exclusivement, au 16e siècle, une habitation noble. Dès cette époque les notables ruraux, de même que les riches bourgeois en font usage. D´autre part, l´aspect moderne avant l´heure de la façade, sa composition symétrique et les dimensions identiques des baies distinguent l´édifice des compositions des fermes et des manoirs de l´époque.

L´absence de mention du lieu dans les recensements des terres nobles des 15e et 16e siècles confirmerait l´hypothèse d´une création de toutes pièces due à l´initiative de riches bourgeois. Les travaux récents de Nicolas Cozic montrent la généralisation de ce phénomène autour de Rennes au début du 16e siècle.