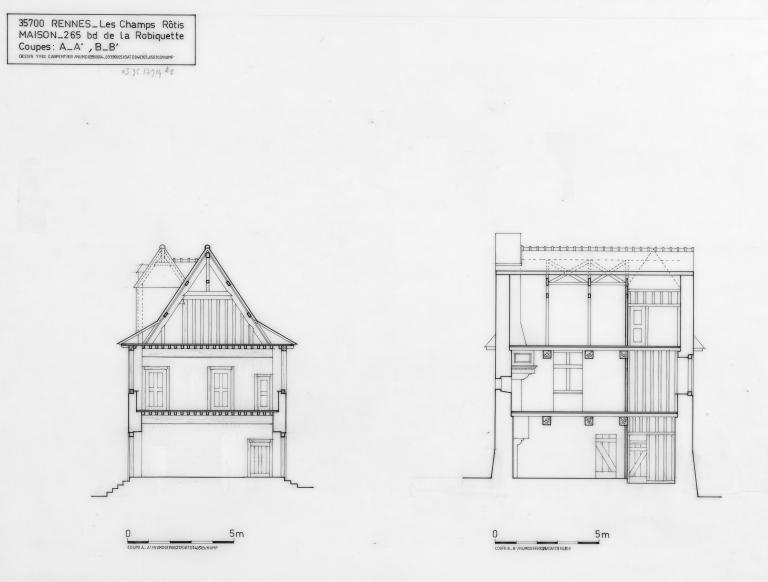

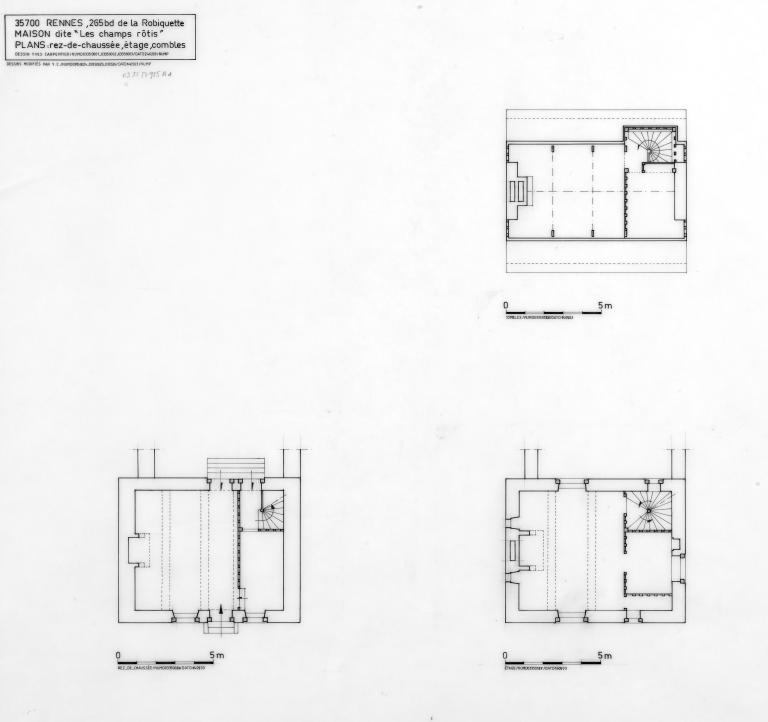

Selon les termes mêmes d´un acte de vente de 1698, la maison principale des Champs Rôtis consiste en « un corps de logis de maçonnail et murs de terre bois et terrasse couvert d´ardoise, divisé en deux aistres, l´un est une salle basse avec cheminée, l´autre sert de cellier, retranché de l´enclos en vis, contenant de long par dehors vers le nord, 27 pieds et demi et de 22 et demi, une chambre haute sur ladite salle tuilée vitrée avec cheminée, un antichambre sur ledit cellier retranché de la dite montée et un enclos de dalle de plomb et siège de latrines». Cette description précise, révèle d´emblée le statut particulier de la maison des Champs Rôtis, celui d´une maison de notable, dont les pièces de l´étage, réservées au propriétaire sont « tuilées et vitrées », luxe relatif qui les distingue de la salle du rez-de-chaussée, simplement chauffée, éclairée par une carrée de bois sans doute uniquement fermée par des volets pleins, et qui sert d´habitation au fermier. La distribution de l´édifice parvenue jusqu´à nos jours sans modification, confirme ce principe de logis partagé. Au fond de l´imposant cellier appliqué au 18e siècle contre la façade nord de la maison, deux portes jumelées accessibles par un degré de quatre marches, donnant au 17e siècle sur la cour principale, distribuent respectivement, celle de droite la salle du fermier, celle de gauche un escalier en bois en vis qui conduit directement à l´étage vers le logement de retenue.

La salle haute décrite en 1698 est éclairée par deux fenêtres en vis à vis, au sud et au nord, cette dernière ayant conservé son huisserie d´origine, en partie condamnée par le versant de toiture du cellier rapporté au 18e. Le sol de carreaux de terre cuite posés en diagonale, le plafond à poutres et solives soigneusement équarries, les portes à quatre panneaux, sur lesquelles se devine un décor peint de fleurs et de fruits, tels grenades et tulipes, le lambris de cheminée que couronne une corniche à denticules, tous ces éléments témoignent d´un réel raffinement qui distingue le logement de retenue de l´habitation du métayer au rez-de-chaussée, beaucoup plus rudimentaire et situent la construction vers le milieu du XVIIe siècle. Deux jours de pignon, à l´ouest de part et d´autre de la cheminée, bien visibles de l´extérieur, apportaient à la salle de l´étage un éclairage supplémentaire.

L´antichambre dépourvue de cheminée, conserve sa fenêtre à l´est, flanquée d´une armoire murale dont le vantail a disparu ainsi qu´un jour donnant sur la façade sud. L´examen de la cloison de pan de bois qui sépare les deux pièces fait apparaître près du mur sud, un ancien linteau de porte assez bas, immédiatement suivi d´une petite fenêtre ouvrant sur la façade sud . Cette disposition curieuse est à rapprocher de l´inventaire de 1698 «un enclos de dalle de plomb siège de latrines », décrivant probablement un système à évacuation verticale dans un conduit de plomb de type urbain, (1) traversant l´intérieur de la maison en longeant la cloison médiane en pan de bois et torchis. Ce système différent du modèle habituel de latrines hors-oeuvre, enfermées dans un corps de maçonnerie ou suspendues à l´air libre au dessus d´un fossé est un emprunt supplémentaire à des aménagements de conforts citadins. Dans le comble, également carrelé de terre cuite, des cloisons de pans de bois et torchis justifient l´appellation de galletail et non de grenier utilisée par le texte de 1698 : il s´agit bien d´un étage habitable supplémentaire, non chauffé où peuvent occasionnellement loger les enfants du propriétaires ou ses domestiques.

La maison des Champs-Rôtis que les détails stylistiques situent aux alentours de 1650est un exemple remarquablement conservé

(1) un tel système est signalé dans des hôtels rennais du 17e et 18e siècle, ainsi à l´hôtel de Ruberso, devenu siège de l´intendance.

dessinateur