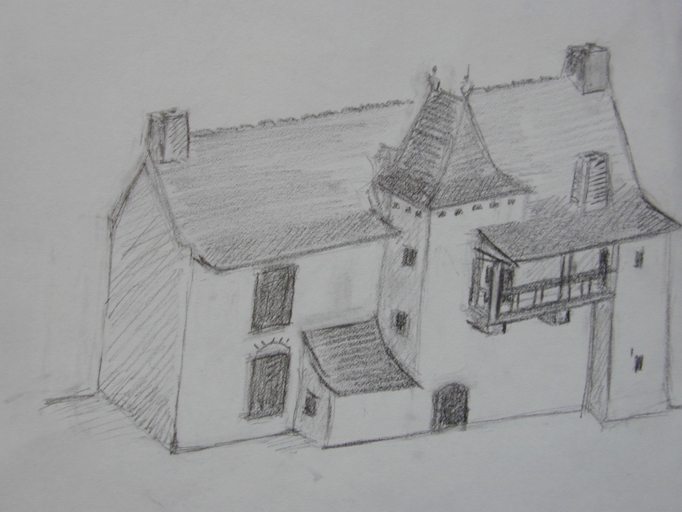

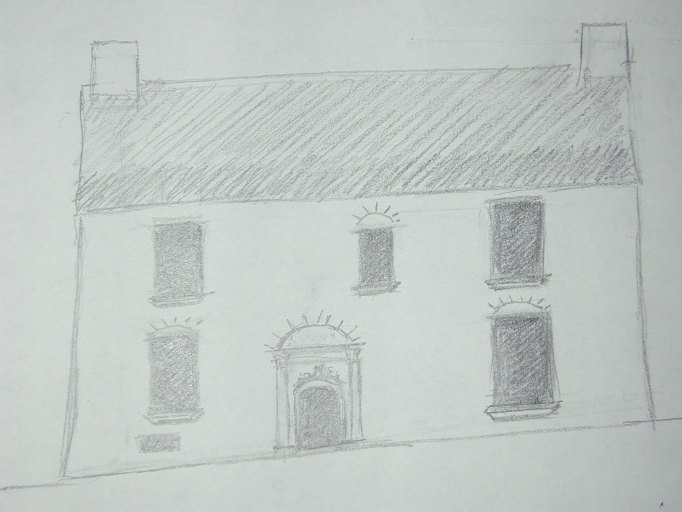

Le manoir a été construit pendant la deuxième moitié du 16e siècle. En 1794, les combles étaient éclairés par six lucarnes. Sur le cadastre napoléonien de 1850, ce bâtiment est appelé le Providence. Un autre édifice, aujourd'hui disparu, est alors appelé Prieuré. Par la suite, il ait transformé en école de filles. Lors de l'inventaire de 1973, il avait déjà cette destination. A cette époque, il était recouvert d'un crépis, ces ouvertures avec été modifiées (agrandissement, entourage en granite, etc.). Aujourd'hui, il abrite la médiathèque. Pour cela, il a subi une campagne de restauration. Un bâtiment high tech le relie à l'ancien logis de la Motte où est l'école de musique. L'ensemble forme le centre culturel de la ville.

- inventaire préliminaire, Noyal-sur-Vilaine

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Ille-et-Vilaine - Châteaugiron

-

Commune

Noyal-sur-Vilaine

-

Lieu-dit

Prieuré

-

Adresse

Rue de La Paix

-

Cadastre

1989

AB

-

Dénominationsprieuré

-

Destinationsbibliothèque

-

Période(s)

- Principale : 2e moitié 16e siècle

-

Dates

- 1570, daté par source

-

Murs

- schiste

- moellon

-

Toitsardoise

-

État de conservationremanié

Données complémentaires architecture IP35

- DENO

- HYPOI sans objet

- HYPOE

- PHYPO

- STYL

- NOTA

- MURS1 schiste ; moellon

- MURS2

- SCLE1 2e moitié 16e siècle

- IMPA

- CBATI

- IMBATI

- PERP

- ESPAL

- PASSAGE

- ESPAP

- DISTRIB

- ORDO

- ELEV

- ETAG

- COMBLE

- MOUV

- RDC

- ACCESA

- ACCESP

- NATUA

- FACCES

- FAXE

- FETAG

- FOUV

- IAUT typicum

- ICHR typicum

- IESP typicum

- ICONTX intégré

- PINTE

- SEL étudié

- TYPVIL

- TYPECA

- POSECA

-

Statut de la propriétépropriété publique

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

Documents d'archives

-

Le Prieuré, transcription de Danielle Vinouze et Jean-Jacques Rioult. (A.D. Ille-et-Vilaine, série 1 Q 387).

Bibliographie

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

BANEAT, Paul. Le département d'Ille-et-Vilaine, Histoire, Archéologie, Monuments. Rennes : J. Larcher, 1929.

p. 520 -

Le patrimoine des communes d'Ille-et-Vilaine. Paris : Flohic éditions 2000, 2 tomes. (Le patrimoine des communes de France).

p. 381 -

OGÉE, Jean-Baptiste. Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne. Nlle éd. [1778-1780] rev. Et augm. Rennes : Molliex, 1845.

p. 32-33