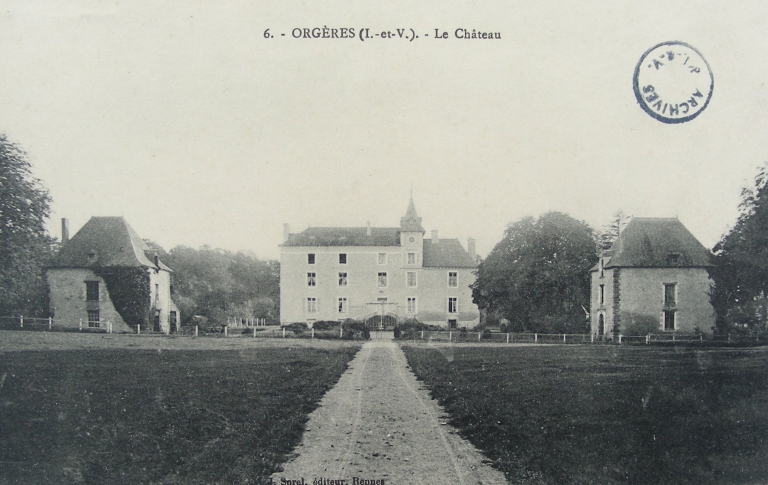

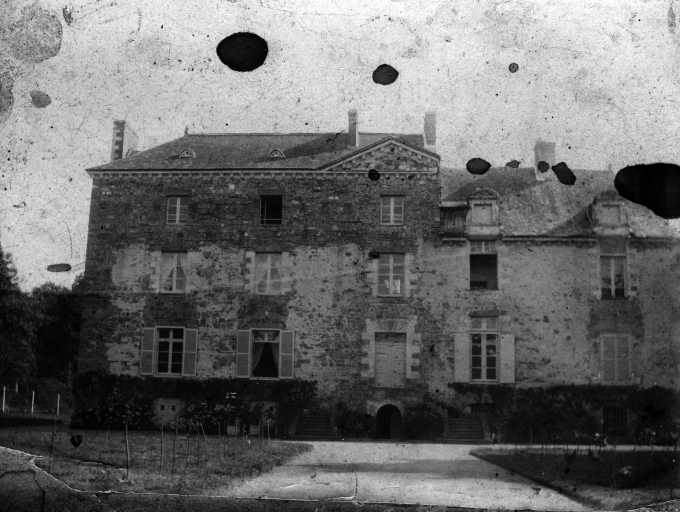

Avant qu'il ne soit partiellement incendié au début du 19e siècle, le château d'Orgères était une construction composée d'un dôme central et de deux pavillons. Aujourd'hui, le château est composé de deux bâtiments de hauteurs inégales. La partie la moins élevée correspond aux vestiges du château primitif. Les deux pavillons, qui se trouvent au nord, sont également des vestiges du château de la première moitié du 17e siècle. Ainsi, grâce à une photographie ancienne, prise au début du 20e siècle, nous connaissons l'aspect du bâtiment avant la campagne de travaux des années 1900. En effet, vers 1900, Paul Garnier, comte de la Villesbret, qui vient d'acquérir le château auprès de Ludovic Huchet, vicomte de Cintré, fait construire les deux pavillons qui surmontent la partie centrale du bâtiment. Ainsi, avant cette transformation de la partie centrale, la partie ouest de la construction avait conservé son aspect du début du 17e siècle : toiture à croupes, corniche à modillons, lucarnes surmontées de frontons semi-circulaires... La partie est avait, quant à elle, été surélevée, et la partie centrale, réservée à l'escalier, était surmontée d'un fronton triangulaire dans lequel se trouvait un oculus. Ce type de fronton évoque le style architectural néo-classique, très fréquent au début du 19e siècle, qui fait référence aux éléments de l'architecture antique gréco-romaine (frontons, colonnes...). Ceci corrobore la thèse d'un incendie, intervenu au début du 19e siècle, et qui aurait imposé cette reprise du bâtiment dans les premières décennies du 19e siècle. Le bâtiment est élevé sur une cave, dans la partie ouest de laquelle se trouvait primitivement la cuisine du château. Chaque niveau est composé de quatre pièces principales, en enfilade, desservies par un couloir longeant le mur gouttereau nord de la construction. Un escalier central, en bois à balustres en fer forgé, dessert les différents niveaux de la construction. Le rez-de-chaussée surélevé était originellement composé, d'est en ouest, d'un salon, d'une salle à manger, de l'escalier en partie centrale, puis d'une chambre et d'un petit salon. Le salon et la salle à manger ont conservé des boiseries et des cheminées en marbre. Le premier étage était composé de quatre chambres. Sous le comble, en partie est, partie la plus haute de la construction, se trouvaient des chambres destinées aux domestiques. Un petit bâtiment en brique et pierre calcaire, situé au nord-ouest du bâtiment, abritait d'ailleurs des latrines qui leur étaient destinées d'après la tradition orale. Le château est construit sur une plateforme, entourée de douves. Cette plateforme était autrefois accessible grâce à un pont-levis qui enjambait les douves. Deux pavillons Louis XIII (début du 17e siècle) se trouvent aux angles de ce quadrilatère formé par les douves. Dans le pavillon situé à l'est, se trouvait autrefois la chapelle du lieu. Le pavillon de l'ouest était destiné, quant à lui, aux écuries. Le château possédait également un mail. Au 12e siècle, le château appartenait aux seigneurs d'Orgères, puis, en 1460, il est vendu à Jean Bouëdrier. De nombreuses familles différentes en furent propriétaires au fil des siècles : les de Bourgneuf, marquis de Cucé en Cesson-Sévigné (fin 15e-début 16e siècle), les d'Argentré (fin 17e siècle), les de Bonnescuelle (2e moitié du 18e siècle). En 1807, le château est vendu par la famille de Bonnescuelle à Pierre Aubert de Trégomain, baron et maire d' Orgères. Il est peut-être le commanditaire de la surélévation de la partie est du château. Puis, en 1830, le château est à nouveau vendu à Aimé Huchet, vicomte de Cintré. En 1900, Paul Garnier, comte de la Villesbret achète le château ; il est aujourd'hui la propriété de l'un de ses descendants. Les initiales qui surmontent la grille d'entrée dans la cour du château sont celles de Henri de Bourgneuf, marquis de Cucé et baron d'Orgères et de son épouse Calliope d'Argentré, propriétaires du lieu au milieu du 17e siècle. Henry de Bourgneuf avait fondé une messe tous les vendredis dans la chapelle du lieu. La construction du château pourrait d'ailleurs être attribuée à la famille de Bourgneuf et notamment à Henri de Bourgneuf, propriétaire du lieu entre 1621 et 1681. D'après Jules Louail, le pont-levis qui franchissait les douves avait déjà disparu au cours de la première moitié du 19e siècle. Il avait été remplacé par un pont à deux arcs réalisé par un maçon local du nom de Danrel.

- inventaire préliminaire, Orgères

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Ille-et-Vilaine - Bruz

-

Commune

Orgères

-

Lieu-dit

Château d'Orgères

-

Dénominationschâteau

-

Parties constituantes non étudiéesjardin, communs, four à pain, fossé

-

Période(s)

- Principale : 17e siècle

- Principale : 2e quart 19e siècle

- Principale : 1er quart 20e siècle

La maçonnerie de ce château est composée de moellon de schiste ; les encadrements de baies sont quant à eux réalisés en pierre de taille calcaire. L'ensemble est recouvert d'un enduit. Les parties est et ouest de la toiture sont couvertes de toits à croupes en ardoise. En partie centrale, existent deux parties surélevées couvertes de toits en pavillons. Les toitures sont surmontées d'épis de faîtage. L'épis de faîtage de la partie est de la toiture est un remploi, il n'est en effet pas du même type que les autres. Sous les toitures, se déroule une corniche composée de modillons en pierre calcaire. Les souches de cheminées sont réalisées en brique et en pierre calcaire. Au même titre que les encadrements de baies, les chaînages d'angle et les bandeaux sont réalisés en pierre calcaire. Le bâtiment possède une cave, un rez-de-chaussée surélevé, un premier étage, un second étage (en partie est seulement) et un comble. Les deux façades (nord et sud) sont identiques ; un perron, composé d'un escalier en "U" existe sur chaque façade. En partie centrale, sous le perron, se trouve la porte d'accès à la cave de la construction. Chaque façade est rythmée par cinq travées. Le bâtiment est simple en profondeur, il est composé de quatre pièces par niveau, chacune éclairée par une fenêtre en façade nord et une fenêtre en façade sud. Au nord du bâtiment, s'élèvent deux pavillons, également construits en moellon de schiste et recouverts d'un enduit. Les encadrements de baies sont réalisés en pierre de taille calcaire. Le pavillon ouest conserve une porte en plein cintre encadrée de pilastres et une lucarne surmontée d'un fronton triangulaire. L'ancienne ferme du château se trouve à l'est.

-

Murs

- schiste

- grès

- calcaire

- enduit

- moellon

-

Toitsardoise

-

Étagessous-sol, 1 étage carré, 2 étages carrés

-

Élévations extérieuresélévation à travées

-

Couvertures

- toit à longs pans

- toit en pavillon

- croupe

-

Escaliers

Données complémentaires architecture IP35

- DENO

- HYPOI sans objet

- HYPOE éclaté

- PHYPO

- STYL

- NOTA

- MURS1 enduit ; schiste ; grès ; calcaire ; moellon

- MURS2

- SCLE1 17e siècle ; 2e quart 19e siècle ; 1er quart 20e siècle

- IMPA

- CBATI

- IMBATI

- PERP

- ESPAL

- PASSAGE

- ESPAP

- DISTRIB

- ORDO

- ELEV

- ETAG

- COMBLE

- MOUV

- RDC

- ACCESA

- ACCESP

- NATUA

- FACCES

- FAXE

- FETAG

- FOUV

- IAUT unicum

- ICHR typicum

- IESP unicum

- ICONTX intégré

- PINTE

- SEL sélection possible

- TYPVIL

- TYPECA

- POSECA

-

Statut de la propriétépropriété privée

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Bibliographie

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

BANEAT, Paul. Le département d'Ille-et-Vilaine, Histoire, Archéologie, Monuments. Rennes : J. Larcher, 1929.

p. 528-529 -

CHATENET Monique, MIGNOT, Claude (dir.). Le manoir en Bretagne. 1380-1600. Paris, Caisse nationale des monuments historiques et des sites/Editions du patrimoine/Imprimerie nationale Editions, 1999.

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel) : USU sur pl. (v)

GUILLOTIN DE CORSON, Amédée, Pouillé historique de l'archevêché de Rennes, Rennes : Fougeray, Paris : René Haton, 1884.

p. 379-380 -

LOUAIL, Jules. Esquisse sur le pays d'Orgères. 1892.

-

ORAIN, Adolphe. Monographie de la commune d'Orgères à 15 kilomètres de Rennes. Revue de Bretagne, sept. 1909, T. XLII, 5e série, 8e année, p. 139-148.

Documents figurés

-

6. Orgères (I.-et-V.). Le château. Carte postale éditée par J. Sorel, éditeur, Rennes, [s. d. ] (A.D. Ille-et-Vilaine 6 Fi/2).

-

5. Orgères (I.-et-V.). Le château. Carte postale éditée par J. Sorel, éditeur, Rennes, [s. d. ] (A.D. Ille-et-Vilaine 6 Fi/3).

-

2579. Orgères (I.-et-V.). Le château, vue prise de l'avenue. Carte postale éditée par E. Mary-Rousselière, édit., Rennes, [s. d. ] (A.D. Ille-et-Vilaine 6 Fi/4).

-

Château d'Orgères (I.-et-V.). Côté ouest. Carte postale, [s. d. ] (A.D. Ille-et-Vilaine 6 Fi/5).

-

2578. Orgères (I.-et-V.). Le château. Vue prise du parc. Carte postale éditée par E. Mary-Rousselière, édit., Rennes, [s. d. ] (A.D. Ille-et-Vilaine 6 Fi/6).

-

5. Orgères. Le château (côté du parc) (I.-et-V.) . Carte postale, [s. d. ] (A.D. Ille-et-Vilaine 6 Fi/7) .

-

8. ORGERES (I.-et-V.). Le château. Carte postale éditée par J. Sorel, éditeur, Rennes, [s. d. ] (A.D. Ille-et-Vilaine 6 Fi/8).

-

7. ORGERES (I.-et-V.). Le château (côté des douves) . Carte postale éditée par J. Sorel, éditeur, Rennes, [s. d. ] (A.D. Ille-et-Vilaine 6 Fi/9) .

Photographe à l'Inventaire