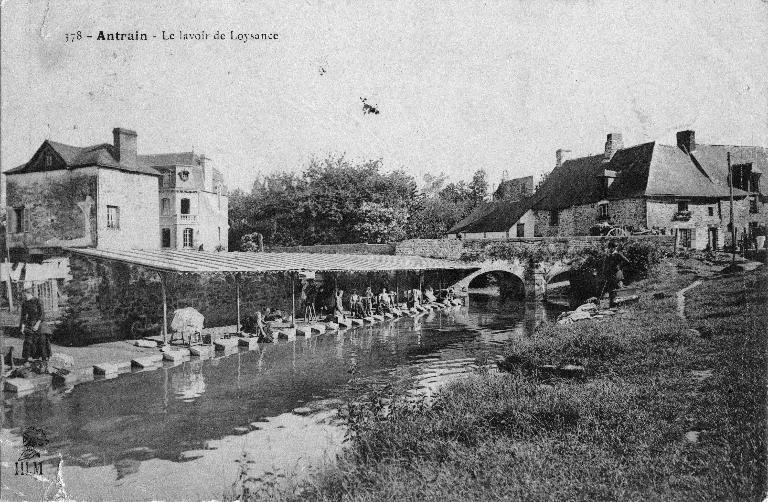

Ce lavoir présente une forme très simple de préau, d´autres avaient des formes beaucoup plus insolites. C´est le cas des bateaux-lavoirs qui existaient sur les grands cours d´eau dans certaines villes (il en existe encore sur la Mayenne à Laval par exemple). La construction de celui-ci semble remonter à la charnière des 19e et 20e siècles. C´est effectivement à cette époque que de nombreux lavoirs sont construits dans un souci de développement de l´hygiène dans les communes. Le lavoir servait au lavage et au rinçage du linge. Ce lavage pouvait également se faire à domicile, le lavoir ne servait alors qu´au rinçage du linge, étape de la lessive qui nécessitait de grandes quantités d´eau. Comme ici, le bord du lavoir était généralement incliné vers le bassin, les femmes s´agenouillaient donc à même le sol ou bien dans un bac en bois appelé « carrosse » afin de jeter le linge dans l´eau et de le frapper avec un battoir dans le but de l´essorer. Le « carrosse » évitait aux femmes d´avoir les genoux trempés, notamment en période hivernale. Les femmes qui fréquentaient les lavoirs étaient appelées des lavandières. Certains lavoirs étaient équipés de cheminées pour faire bouillir le linge et pour la production de la cendre nécessaire au lavage et surtout au blanchissement du linge. Le linge était rapporté au domicile à l´aide d´une brouette avant d´être étendu et séché. Comme dans le cas présent, de nombreux lavoirs possédaient deux bassins, l´un réservé au lavage et l´autre au rinçage, ce qui permettait de conserver une eau claire pour cette seconde étape. Le rinçoir est souvent de taille plus restreinte que le bassin de lavage. Les lavoirs étaient utilisés quelque soit la saison, toutefois, les grosses lessives ne se faisaient que deux fois par an et pouvaient durer plusieurs jours.

Au-delà de leur rôle fonctionnel (lavage du linge), les lavoirs possédaient également un rôle social incontestable. Il s´agissait en effet d´un des rares lieux de rencontre et de discussion des femmes au cours de la première moitié du 20e siècle. La fréquentation des lavoirs était essentiellement féminine. Certaines femmes s´y rendaient à titre individuel, afin de laver le linge de leur famille, mais d´autres y exerçaient leur métier de laveuse, blanchisseuse et y lavait le linge d´autres familles. L´utilisation des lavoirs publics a décliné à partir du milieu du 20e siècle, époque d´introduction des premières machines à laver le linge dans les foyers.

Celui-ci a accueilli des lavandières jusque dans les années 1970.