La famille Tuffin de la Rouërie

La Rouërie fut depuis l’époque médiévale la résidence d’une famille qui, par ses liens avec les seigneurs de Combourg et les ducs de Bretagne, a exercé une forte emprise sur l’histoire locale. On sait que le duc Conan III assista au mariage qui fit entrer la seigneurie dans les biens de Robert Tuffin en 1146. Parmi ses descendants se détache au 18e siècle la figure exceptionnelle de Charles Armand Tuffin, marquis de la Rouërie (1756-1793).

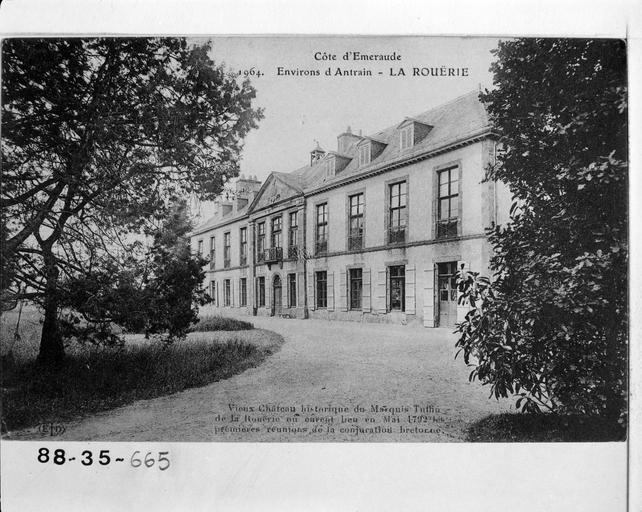

Né à Fougères, ce militaire est surtout connu pour avoir participé brillamment à la guerre d’Indépendance américaine aux côtés de Georges Washington (1777-1783) et pour avoir été pendant la Révolution française l’initiateur de la Chouannerie en Bretagne. Ardent défenseur de la cause du roi de France et du rétablissement de son pouvoir, il créa en 1791 l’Association bretonne, groupement contre-révolutionnaire préparant le soulèvement de l’Ouest. Le château fut en 1792 le théâtre des réunions clandestines de la conjuration.

Après la mort du marquis de la Rouërie (1793), le domaine tomba en déshérence et fut racheté sous la Restauration (1824) par la famille Barbier qui en est toujours propriétaire.

Les campagnes de construction

Aucun élément de l’ancien manoir ne semble avoir été conservé et l’homogénéité de l’édifice actuel ne fait pas deviner une construction conduite en réalité en trois grandes campagnes (17e - 18e - 19e siècles).

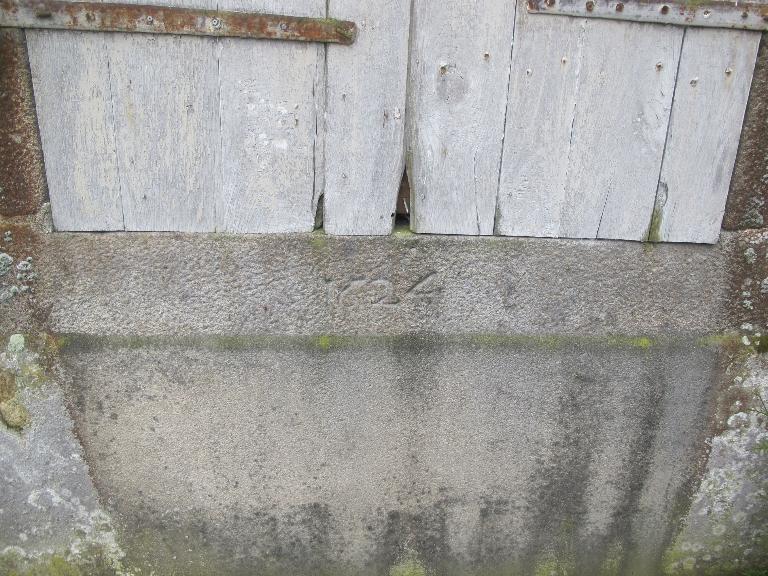

La partie gauche du château (sud-ouest) apparaît comme la plus ancienne et a sans doute été mise en place dans les premières décennies du 17e siècle comme le laisse penser un appui de fenêtre portant la date 1624 (il n’est pas exclu que ce logis ait été édifié sur les vestiges d’un édifice du 15e ou du 16e siècle).

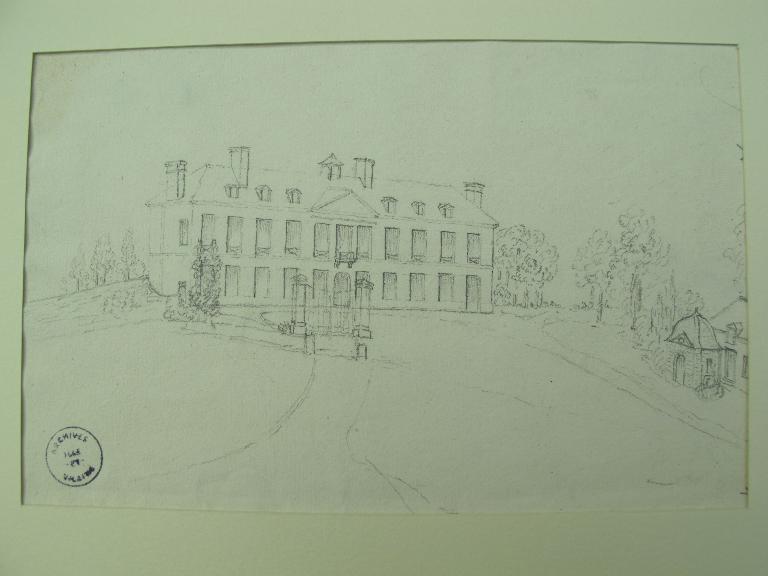

Un siècle plus tard (vers 1730), on en allongea de manière conséquente le plan massé pour répondre, comme il était fréquent au 18e siècle, aux nécessités de la vie provinciale (logement à la belle saison de la famille, des amis et d’une importante domesticité). Cette extension se fit dans l’alignement du bâtiment existant par l’élévation du corps central et de la partie droite (nord-est). Une aile en retour d’équerre fut développée à cette époque sur la façade postérieure.

Outre la destruction de l’aile en retour et le remaniement de la façade correspondante, les interventions du début du 19e siècle (1824) semblent avoir principalement porté sur le corps central : les pilastres plats et le fronton ont sans doute été modifiés à cette époque, alors qu’un campanile était par ailleurs aménagé. Des dessins aujourd’hui conservés aux Archives départementales d’Ille-et-Vilaine laissent penser que l’architecte rennais Louis Richelot (1786-1855) a été associé à ces transformations.

(Frédéric Déan)

Photographe à l'Inventaire