L’éclairage des vaisseaux

L’adoption massive du chevet plat et des vaisseaux lambrissés et non voûtés, permettant d’ouvrir largement les pignons, tout autant que le parti architectural le plus fréquent dit « à nef obscure », ont favorisé en Bretagne le développement des grandes verrières d’axe. De façon exemplaire, à la différence de Paimpont où, des voûtes de pierre étant prévues d’emblée, la fenêtre du chevet est à peine plus grande que celles du mur sud de la nef, le chœur et le transept de Saint-Méen-le-Grand, reconstruits à partir de la seconde moitié du XIIIe siècle, sont couverts d’une charpente lambrissée qui permet l’ouverture de grandes verrières, remontant haut dans les pignons. Celle qui subsiste dans le bras sud, antérieure à 1315, comporte une rose à réseau rayonnant intercalée dans l’écoinçon formé par le sommet des deux lancettes, composition qui s’inspire librement de la grande verrière de Dol. Ce parti d’une unique grande baie axiale, dans laquelle la rose tend à éclipser les lancettes, fut largement diffusé dès la fin du XIVe siècle par les ordres mendiants, comme en témoignent les maîtresses-vitres des Carmes de Pont-l’Abbé (vers 1420) et des Jacobins de Morlaix. La très grande maîtresse-vitre qui occupe la quasi totalité du chevet de la chapelle Saint-Jacques de Merléac est datée de 1402 : son ampleur suffit presque à éclairer la totalité du vaisseau principal. Cette mode nouvelle entraîne aussi l’adoption du vaisseau central continu que n’interrompt aucun arc transversal depuis le bas de la nef jusqu’au chevet. La formule, clairement affirmée à Runan dont le maîtresse-vitre est mise en place vers 1423, se retrouve, poussée à l’extrême, à Saint-Jean-du-Doigt, dans un vaisseau de près de 17 m de hauteur dont le principal éclairage est apporté par une très haute maîtresse-vitre à l’est et son pendant au-dessus du portail ouest. Le chœur de la collégiale du Folgoët est entrepris dans la foulée de la nef prévue voûtée, au cours des années 1430-1440. L’ajout au plan initial d’une grande chapelle en demi-croix au sud entraîne un changement de parti et le choix – paradoxal par rapport à la hiérarchie habituelle – d’un chœur non voûté couvert d’une charpente lambrissée qui permet l’ouverture dans le chevet d’une importante maîtresse-vitre dont la rosace occupe toute la moitié inférieure du pignon. Enfin, dans la chapelle Notre-Dame-de-la-Cour à Lantic, édifiée entre 1430 et 1460, le sommet de la maîtresse-vitre vient littéralement toucher les voûtes tandis qu’au chevet de Notre-Dame de Kerdévot, la maîtresse-vitre d’abord conçue pour venir s’inscrire sous le cintre de voûtes d’ogives bientôt abandonnées est finalement surmontée d’un oculus à mouchettes tournantes.

Le parti à nef obscure

À l’exception des édifices majeurs, cathédrales ou grandes abbatiales, et de quelques cas isolés, les églises bretonnes à plusieurs vaisseaux se caractérisent, dès le XIVe siècle, par l’adoption massive du parti à nef obscure qui englobe sous un toit unique vaisseau central et collatéraux. L’origine de cette forme architecturale est peut-être à rechercher du côté du domaine Plantagenêt, dans les églises romanes de la Saintonge et du Poitou. La nef de l’église de Merlevenez, édifiée vers la fin du XIIe siècle, est visiblement inachevée : l’arrêt des chapiteaux des piles au niveau du sommet des arcades, où leur tailloir vient se confondre avec un cordon mouluré continu, pourrait indiquer qu’était prévu au-dessus non un étage de fenêtres hautes mais une voûte en berceau probablement scandée par de forts doubleaux. À l’inverse, la nef de la Trinité de Brélevenez, reconstruite dans la seconde moitié du XIIIe siècle, est aujourd’hui obscure, mais il n’est pas du tout certain que cet état corresponde au parti initialement prévu. Ses collatéraux voûtés, son pseudo-triforium à baies géminées ouvrant sur les combles des bas-côtés au-dessus des grandes arcades, et à l’extérieur trois culées en attente d’arcs-boutants du côté sud, rendent plausible l’idée première d’une élévation à trois niveaux. La réalité est tout autre et le vaisseau central de la nef, couvert d’une charpente lambrissée posée juste au-dessus du faux triforium, est complètement aveugle.

La mise au goût du jour des anciennes églises se fait d’abord en Bretagne par la modification de la toiture : la plupart des édifices romans à trois vaisseaux, dont le vaisseau central est éclairé par des fenêtres hautes, parfois de dimensions très réduites, sont alors couverts par un toit unique rendant celui-ci obscur. Les exemples abondent dans tout le duché : les églises romanes de Langon, de Tremblay, d’Ambon, de Langast, de Hillion, de Langonnet, de Calan, la nef de l’abbatiale du Relecq - pour ne citer que ces quelques exemples parmi tant d'autres - ont été englobées sous un toit unique lors de leur modification à l’époque gothique. Lors de cette transformation due autant à un phénomène de mode qu’à des problèmes d’étanchéité, les fenêtres hautes ont été obturées et masquées par un enduit : c’est donc bien à tort que ces anciennes églises romanes ont été rangées par certains auteurs dans la catégorie des édifices à nef obscure.

À l’extrémité occidentale du duché, l’important groupe de Pont-Croix adopte dès le XIIIe siècle ce parti architectural : la collégiale Notre-Dame de Roscudon, dont la construction est entreprise vers le milieu du siècle, présente une nef à collatéraux et, cas unique en Bretagne, un chœur à doubles collatéraux, éclairés tous deux par des fenêtres basses percées dans les murs gouttereaux. La nef de l’abbatiale de Saint-Mathieu-de-Fineterre, reconstruite peu après 1300 et prévue dans un premier temps comme le nouveau chœur, avec des fenêtres hautes très développées, reprend finalement le parti à nef obscure, déjà employé pour l’édifice roman si l’on en croit la silhouette du pignon ouest dépourvu de décrochement, datable des années 1170-1180, et qui est alors conservé avec les deux premières travées de la nef. L’exemple du changement de parti opéré pour la nef de Saint-Mathieu est représentatif d’une tendance générale qui se fait jour au XIVe siècle pour s’affirmer au XVe et perdurer au XVIe siècle : celle de l’édifice à nef obscure. L’innombrable famille d’églises et de chapelles bretonnes construites sur ce principe transforme plutôt en exceptions les édifices à trois vaisseaux pourvus de fenêtres hautes comme l’église de La Roche-Derrien, au XIVe siècle, ou les chœurs de Guingamp et de Saint-Malo de Dinan à la fin du XVe. L’important développement des collatéraux, dans lesquels s’installent les fondations des confréries ou des riches particuliers, peut aussi entraîner l’occultation des fenêtres hautes, comme à la chapelle du Kreisker à Saint-Pol-de-Léon, lors de la reconstruction des chapelles latérales de la nef, coiffées de hauts pignons.

L’éclairage par les collatéraux : une solution bretonne, la fenêtre passante

Les plus anciens exemples d’édifices conçus d’emblée à nef obscure, remontant au XIVe ou au commencement du XVe siècle, sont éclairés par des fenêtres de dimensions réduites qui demeurent alignées sous le sommet des murs gouttereaux : cette formule, employée à Saint-Jacques de Merléac vers 1400 pour l’ensemble des baies, se retrouvait aussi certainement à Saint-Herbot, dans la forme initiale de la chapelle, comme l’attestent deux fenêtres d’origine conservées de part et d’autre du chœur. L’abaissement des murs gouttereaux entraînant d’autant la diminution des fenêtres, on eut recours, dans la première moitié du XVe siècle, à la formule des fenêtres passantes. Cette innovation, qui permettait dans des murs gouttereaux relativement bas un apport de lumière suffisant, est probablement empruntée à l’architecture civile : en effet, c’est aux alentours de 1400 qu’apparaissent en Bretagne les premiers exemples de logis seigneuriaux dont l’étage de comble est éclairé par des lucarnes installées dans le versant du toit.

Les premières fenêtres passantes furent probablement assez modestes, à l’image de celles qui apportent l’unique éclairage de la nef de la chapelle de Locmaria à Ploemel, que ses arcades à rouleaux chanfreinés et sa charpente à fermes et pannes situent dans les premières années du XVe siècle. Ces fenêtres-lucarnes simplement moulurées et coiffées de pignons trapus dont l’angle est identique à celui du pignon ouest de la chapelle constituent un témoignage peu spectaculaire mais rare de l’apparition d’une formule promise en Bretagne à un très riche avenir. Vers le milieu du XVe siècle, la forme n’est pas encore d’un emploi fréquent : la grande fenêtre ouverte dans le mur nord de la nef de Saint-Fiacre du Faouët, qui éclaire et signale à l’extérieur l’existence d’une chapelle seigneuriale installée dans cette partie du collatéral, est encore à cette date une exception ; la grande chapelle de Kernascléden édifiée à la même époque est entièrement éclairée par des fenêtres comprises dans l’élévation des murs gouttereaux.

À partir de la fin du XVe et durant tout le XVIe siècle, les fenêtres passantes sont très largement employées en Bretagne occidentale, en particulier dans l’évêché de Quimper et dans une partie du Vannetais. L’exemple de Saint-Nonna de Penmarc’h, reconstruite vers 1500, illustre l’évolution rapide du mode d’éclairage des vaisseaux par les collatéraux. Au nord du chœur, par où débute sans doute le chantier, de modestes fenêtres inscrites sous le sommet du mur gouttereau apportent un éclairage parcimonieux ; en face, du côté sud, une première fenêtre passante à deux lancettes, obturée par la sacristie du XVIIIe siècle, puis une deuxième plus haute et plus large, apportent davantage de lumière. Des deux côtés de la nef enfin, de grandes fenêtres passantes dont un tiers de l’ouverture est comprise dans le versant du toit alignent leurs pignons aigus rehaussés de corps de moulures, de crochets et de fleurons qui rapprochent la silhouette de l’édifice de celle des églises à file de pignons. Sur de nombreuses édifices de la Cornouaille intérieure comme l’église de Kergloff ou la chapelle de Notre-Dame du Crann en Spézet, construite vers 1535-1540, la progression des baies des petites fenêtres passantes éclairant le bas de la nef, en passant par les plus grandes ouvertes dans la partie proche de la croisée, jusqu’aux grandes baies du transept, contribuent à la hiérarchisation de l’espace intérieur.

La fenêtre passante, inventée pour éclairer des édifices à collatéraux bas, devient au début du XVIe siècle en Cornouaille une véritable marque de style et se trouve alors employée dans des nefs à vaisseau unique. L’église de la Trinité-Langonnet est entreprise vers 1500 par Vincent de Kergoet, abbé de Langonnet : bien que dotée d’un vaisseau unique et de murs gouttereaux suffisamment hauts, elle est entièrement éclairée du bas de la nef jusqu’au chœur à trois pans par d’élégantes fenêtres passantes qui ne trouvent leur justification que par l’ornement qu’elles apportent à la composition. Cette consécration comme figure du discours architectural se retrouve à la chapelle Saint-Côme-et-Saint-Damien en Saint-Nic où, de part et d’autre du chevet plat, de grandes fenêtres passantes ouvertes dans les murs orientaux du transept et dont les pignons s’élèvent à la même hauteur que le toit principal confèrent à la composition une réelle monumentalité. Cet emploi systématique des fenêtres passantes se retrouve à la même époque dans les diocèses de Vannes, de Tréguier et de Saint-Brieuc, comme le montre par exemple la chapelle Saint-Jacques de Tréméven (1542).

Il faut enfin signaler comme une variante plus rare de ce système l’éclairage de la nef par des fenêtres-lucarnes posées dans le versant du toit et implantées à l’aplomb des grandes arcades. Cette solution quelquefois adoptée faute de pouvoir éclairer par les collatéraux comme au bas de l’église de Kergrist-Moëlou par-dessus le toit de l’ossuaire plaqué contre la façade sud, dans la nef de la chapelle Saint-Côme-et-Saint-Damien en Saint-Nic ou encore de chaque côté du chœur de Bourbriac où de telles fenêtres-lucarnes sont installées à la fin du XVe siècle au sommet des murs afin de remplacer l’éclairage d’anciennes baies, obturées par l’ajout de chapelles seigneuriales en appentis. Enfin, dans une conception qui va bien au-delà de ces expédients, la chapelle de Notre-Dame-du-Mûrier à Batz-sur-Mer présente un parti original, unique en Bretagne, dans lequel le vaisseau central, en plus des fenêtres passantes des collatéraux, était éclairé en hauteur par d’élégantes lucarnes de pierre installées au nord et au sud.

Le chevet à pans coupés et fenêtres passantes

Un des plus anciens exemples connus, la chapelle Saint-Nicolas de Plufur, édifiée en 1498 par l’architecte Philippe Beaumanoir, a entraîné l’attribution hâtive de l’invention de cette forme à son atelier et l’appellation discutable de « chevet Beaumanoir ». En fait, la formule n’est pas propre au Trégor ; elle se développe à la même époque, vers 1500, en Cornouaille. L’église de la Trinité-Langonnet, la chapelle Saint-Nicolas de Gourin (1507) ou Notre-Dame de Confort en Meilars (1528-1544) ne sont que quelques exemples parmi les plus précoces d’un parti qui aura un extraordinaire succès dans toute la basse Bretagne jusqu’au début du XVIIe siècle.

L’adoption massive de ces chevets à trois pans à hautes fenêtres entamant la croupe du toit, qui dès 1500 se substituent progressivement au chevet plat, est probablement à rapprocher du développement de l’iconographie de la Passion du Christ, en particulier du thème de la Crucifixion qui tend à se généraliser vers le commencement du XVIe siècle. La composition tripartite des chevets à pans et l’étirement qu’autorise l’emploi des grandes fenêtres passantes permettent l’inscription parfaite de ces vastes compositions iconographiques en trois volets, où les gibets des larrons encadrent le Christ en croix. Le chœur de La Martyre, reconstruit vers 1530 pour remplacer l’ancien chevet plat et dans lequel les trois fenêtres de la Crucifixion sont alors substituées à l’unique maîtresse-vitre probablement consacrée à la Vierge du Merzer, vocable premier de l’église, illustre parfaitement cette irrésistible évolution.

L'évolution de l’espace intérieur

Un espace fragmenté : clôtures et jubés

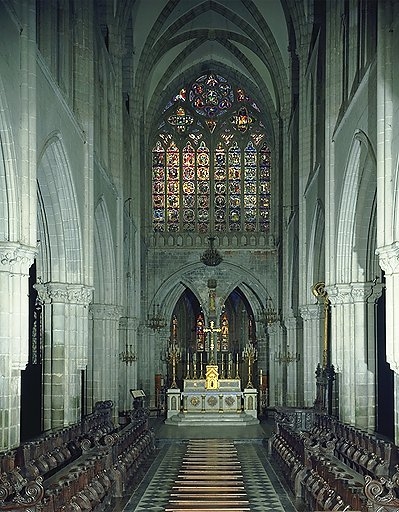

La fragmentation spatiale des églises gothiques bretonnes, liée à la liturgie ainsi qu’à la traduction dans l’espace religieux de la hiérarchie de la société féodale, ne peut être comprise qu’en restituant mentalement les clôtures qui en délimitaient les différents sous-espaces. Les chœurs de cathédrales ou des riches collégiales sont comme partout ailleurs enfermés dans des clôtures en pierre ou en bois qui abritent les stalles des chanoines : parmi les rares spécimens conservés, la clôture du chœur de Saint-Pol-de-Léon, réalisée en kersantite* et contemporaine de la construction du bâtiment, intègre dans sa composition le maître-autel et sur son pourtour des autels secondaires avec hagioscopes* orientés. Celle de la collégiale du Folgoët (vers 1460-1470), associée au fameux jubé, comporte dans ses parois externes des enfeus réservés pour des familles de la noblesse. Les grandes chapelles de pèlerinage, par prestige autant que par nécessité fonctionnelle, imitent le modèle canonial : les clôtures, qui magnifient et sacralisent le sanctuaire, contribuent à la solennité des célébrations en abritant les jours de fêtes un clergé nombreux et permettent à la foule des fidèles de circuler dans les collatéraux. La riche clôture de chêne sculpté associée à des stalles qui enferme le chœur de la chapelle de Saint-Herbot, bien que datant de la fin du XVIe siècle, remplace une clôture originelle qui remplissait la même fonction et intégrait déjà sans doute dans sa composition la pierre tombale du saint patron sculptée au début du XVe siècle.

L'exceptionnelle clôture en kersantite entourant le sanctuaire de l’église de La Martyre s’inscrivait elle-même à l’arrière d’une autre clôture en bois qui divisait entièrement l’édifice au niveau de l’arc-diaphragme séparant la nef du chœur. Ces clôtures emboîtées délimitant des espaces réservés, la nef au commun des fidèles, les collatéraux du chœur et la travée intermédiaire à la noblesse, et le sanctuaire au clergé, symbolisent fortement, à l’issue de la période troublée de la guerre de Succession, la stabilité intangible d’un ordre social de droit divin. L’espace intérieur originel de l’église de Saint-Jean-du-Doigt, vaste volume unique depuis l’incendie qui l’a ravagée en 1955, ne peut être perçu qu’en imaginant de semblables partitions disparues.

La formule du jubé, habituellement réservée aux édifices majeurs, fut massivement adoptée en Bretagne dans les églises paroissiales ou les simples chapelles, au point que son intégration dans le programme de l’édifice y apparaît comme une caractéristique propre à l’architecture gothique des XVe et XVIe siècles. À quelques exceptions près comme le célèbre exemple du Folgoët, les jubés bretons sont dans leur immense majorité construits en bois. Dans de nombreux cas, l’accès à la tribune est prévu dès la construction de l’édifice et intégré dans une des piles de l’arc d’entrée du chœur comme à Locronan, Notre-Dame-de-la-Cour à Lantic, Quilinen ou Saint-Nonna de Penmarc’h ; à Notre-Dame de Bulat, une pile de diamètre plus important contient cet escalier en vis. Plus rarement, on accède au jubé par un escalier situé dans un mur gouttereau de l’édifice, menant au prolongement de la tribune au-dessus du collatéral, puis par une seconde vis ménagée dans une des piles d’entrée du sanctuaire : les traces de cette ancienne disposition sont visibles à Notre-Dame de Kerdévot.

Oratoires et chapelles privatives

L’usage des oratoires privatifs, emprunté au modèle royal français et introduit en Bretagne par les lignages princiers au XIIIe siècle, se diffuse dans toutes les strates de la noblesse au cours des XIVe et XVe siècles. Le mur nord du chœur de l’abbatiale de Saint-Melaine de Rennes a conservé deux baies étroites orientées vers le maître-autel et accompagnées de deux portes correspondant à un oratoire latéral sans doute utilisé par la famille ducale lors de son passage dans la ville. La chapelle du château de Montmuran, place-forte détenue par la puissante famille de Montmorency-Laval, présente les vestiges d’une semblable disposition qui semble correspondre à des oratoires jumelés séparés : l’un réservé au seigneur et à ses fils, l’autre à la dame du lieu et à ses filles. L’oratoire construit vers 1400 par Olivier de Clisson et Marguerite de Rohan sur le côté sud du chœur de Notre-Dame-du-Roncier à Josselin ouvre par une claire-voie de pierre dont le réseau, restauré au XIXe siècle, combine les monogrammes des deux époux.

Dans la chapelle Saint-Fiacre du Faouët, l’exceptionnel oratoire construit pour la famille de Boutteville présente curieusement deux niveaux qui ne communiquent pas directement. L’oratoire du rez-de-chaussée, qui servait peut-être aussi de sacristie, est pourvu d’un autel et ouvre sur le chœur par une petite baie ou hagioscope percée à peu de hauteur du sol. Celui de l’étage, accessible à l’origine par la vis d’escalier qui desservait aussi la tribune du jubé et par une coursière extérieure aujourd’hui disparue, est chauffé, éclairé à l’est d’une fenêtre à coussièges*, et pourvu d’un autre hagioscope qui regardait en contrebas vers le maître-autel. Si cet exemple est exceptionnel, les oratoires simples accolés contre un des côtés du chœur des églises paroissiales ou des chapelles comme Saint-Antoine de Guiscriff, sont nombreux. Certains hagioscopes placés bas dans le mur près du sol, comme celui de Saint-Fiacre ou celui qui subsiste dans les ruines de la chapelle Saint-Claude en Pluméliau, pouvaient servir de guichets pour recevoir la communion à genoux.

Il faut rattacher à la série de ces oratoires retranchés quelques rares tribunes dans-œuvre ou en saillie. La tribune des Laval-Montmorency dans l’ancienne collégiale (détruite) de la Madeleine à Vitré, surplombant le chœur des chanoines, a pu servir de modèle à celle de la collégiale de Champeaux. Les tribunes seigneuriales en bois, structures fragiles, ont presque toutes disparu, ce qui rend encore plus remarquable l’exemple conservé à Sainte-Barbe du Faouët où l’on retrouve, au pied de l’escalier en vis menant à la tribune, jouxtant la porte d’accès, une petite fenêtre servant probablement à recevoir la communion. Toutefois la présence sur le garde-corps de cette tribune de deux bas reliefs représentant des anges musiciens, ainsi que d'un support de lutrin, indique que celle-ci devait aussi servir de tribune de musique et n'était sans doute pas exclusivement réservée à un usage seigneurial. Les panneaux ajourés présents à l'extrémité de la tribune, du côté de la croisée, de même que le panneau repercé, sculpté de pampres qui précède sur le long côté ceux aux anges musiciens peut tout autant être interprété comme un dispositif adapté au son des instruments qu'à une volonté de voir l'office tout en étant assis. D'autre part l'examen de sa structure montre que cet élément actuellement isolé était associé à une clôture délimitant au sol en contrebas une chapelle seigneuriale à proprement parler.

Outre la possession éventuelle d’une chapelle annexée à son manoir, la noblesse, en basse Bretagne plus qu’ailleurs, s’implique dans la construction des églises paroissiales et des chapelles frairiennes* à l’intérieur desquelles elle se réserve des espaces le plus souvent proches du chœur. Signe de l’ancienneté du fief et du rang de la famille qui le détient, le droit de chapelle prohibitive, souvent associé à celui de sépulture, fait partie avec celui d’apposer ses armoiries sur les murs ou dans les vitraux, des privilèges honorifiques auxquels la noblesse bretonne est vivement attachée, comme le rapporte en 1637 dans son Itinéraire de Bretagne le voyageur normand Du Buisson-Aubenay. Les ordres mendiants avaient peut-être ouvert la voie à cette pratique en recevant, en 1227 pour les Prêcheurs, en 1250 pour les Franciscains, l’autorisation d’inhumer dans leurs églises, sur lesquelles se greffent dès lors des chapelles seigneuriales, souvent importantes, comme celle de la famille de Quimerc’h chez les Dominicains de Quimperlé, ou celle des sires du Juch chez les Cordeliers de Quimper.

À côté des oratoires fermés, le plus souvent dépourvus d’autel, qui dissimulent leurs occupants aux regards des autres fidèles et demeurent en dehors de l’espace intérieur de l’église ou de la chapelle, s’impose progressivement, au cours du XVe siècle l’intégration dans le programme architectural de véritables chapelles privatives qui témoignent d’une évolution de la pratique religieuse et d’une mise en scène du paraître nobiliaire. Ces chapelles installées dans des ailes perpendiculaires ou parallèles au vaisseau principal, et largement ouvertes sur le chœur par une arcade sont pourvues d’un autel où officie un chapelain attitré. Attestée en 1365, la chapelle des Beaumanoir, sur le flanc sud de l’église de Lehon, semble une des plus anciennes. Dans l’église des Iffs, l’ancien oratoire des seigneurs de Montmuran, au nord du chœur, est à l’origine fermé et accessible par une porte en arc segmentaire caractéristique des années 1400. Vers la fin du XVe siècle ou le début du XVIe, lors d’importants travaux faits dans l’église, l’ancien oratoire est ouvert directement sur le chœur par une large arcade et l’ancienne porte reconvertie en accès à la sacristie contiguë. L’exemple comme auparavant vient de haut : la chapelle ducale bâtie par Jean V contre le bas-côté nord de la cathédrale de Tréguier, auprès du tombeau de saint Yves, ouvre largement par trois arcades sur la nef. À Runan, la chapelle jouxtant le porche sud, appelée chapelle de la Commanderie, est aussi probablement réservée au duc ou à son représentant local, comme l’indiquent les armoiries étalées sur son pignon. Les belles piles ornées de pampres qui la cantonnent devaient matérialiser, dans un espace homogène et largement ouvert, avec le complément d’une clôture disparue, l’enclos réservé de la chapelle ducale. Au sud du chœur de Notre-Dame de la Clarté à Perros-Guirec, la chapelle de la famille de Lannion ouvre par une haute arcade flanquée d’une porte surmontée d’armoiries qui n’a d’autre fonction que de marquer symboliquement et fortement l’accès à cet espace réservé. Dans la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Encontre, construite par Alain IX de Rohan en 1510, l’oratoire seigneurial chauffé ouvre sur le chœur par une large arcade qui a conservé sa clôture en bois ouvragée de style flamboyant. Sur un mode plus humble, la chapelle Saint-Adrien en Scaër possède également la claire-voie en bois séparant le chœur de l’oratoire des seigneurs de Quimerc’h. Enfin dans les chapelles de Saint-Colomban à Carnac, de Saint-Fiacre à Radenac ou de Saint-Barthélémy à Pleucadeuc, l’étonnante juxtaposition d’hagioscopes* et de grandes arcades largement ouvertes sur le chœur s’explique par la liturgie : à l’instar de nombreux spécimens conservés dans les églises anglaises où ils sont appelés squint (littéralement « coup d’œil »), ces hagioscopes* percés au droit de l’autel secondaire permettaient au chapelain de suivre le déroulement de la liturgie sur l’autel principal.

Les chapelles « en demi-croix »

Au Folgoët, chantier bien-aimé des ducs Jean IV et Jean V, l’imposante chapelle greffée en retour d’équerre au sud du chœur bouleverse le projet originel de l’édifice. Le porche monumental, habituellement plaqué contre les nefs, qui lui donne accès par l’ouest est ici surchargé de l’emblématique ducale signalant clairement l’entrée d’un espace réservé. La sacristie qui lui est accolée, surmontée d’un oratoire chauffé, équipé de latrines, avec regard de surveillance orienté vers le porche, confirme bien que toute cette partie de la basilique est destinée à l’usage du prince et de ses proches. La chapelle de Notre-Dame-de-la Cour à Lantic présente un bras de croix unique au sud ouvrant par deux arcades sur le chœur, qui reprend dans une version simplifiée ce principe, comme Notre-Dame d’Avaugour en Saint-Péver, où la chapelle sud était d’ailleurs appelée « chapelle du baron ».

Quelques édifices présentent une disposition remarquable : la chapelle seigneuriale, disposée à l’équerre du chœur est composée d’un vaisseau principal et d’un petit collatéral qui borde son côté ouest. Cette disposition particulière que l'on observe sans doute pour la première fois à l’église de la Roche-Derrien en 1376, puis à la chapelle de Languivoa en Plonéour-Lanvern ou à Notre-Dame-du-Tertre de Châtelaudren, dont le commanditaire, le chroniqueur Jean de Saint-Paul, est un familier des ducs François Ier et François II, reproduit en réduction le plan de la nef de l’église ; elle est peut-être liée à une volonté de réintroduire à l’intérieur de la chapelle seigneuriale elle-même une hiérarchie. Cette idée est très perceptible à Quilinen, où la partie principale de la chapelle seigneuriale est voûtée d’ogives, comme le sanctuaire, tandis que son bas-côté est couvert d’un lambris en demi-berceau brisé, comme celui de la nef. Ainsi, il est permis d’imaginer que la partie « noble » de la chapelle, proche des autels et voûtée, était réservée à la famille seigneuriale, et son bas-côté, simplement lambrissé, aux gens de sa maison, serviteurs, hommes d’armes et métayers.

De nouvelles formes de chœur : vers un espace unifié

Plusieurs sanctuaires du XVe siècle comme Notre-Dame de Bulat, Notre-Dame de la Houssaye à Pontivy ou Broualan montrent que c’est parfois une grande partie de l’édifice pouvant inclure le chœur, la totalité ou une partie du transept, séparée de la nef par un jubé ou une clôture, qui devient alors un espace réservé disposant d’un ou plusieurs accès directs depuis l’extérieur et abritant plusieurs chapelles privatives. Dans nombre d’églises ou de chapelles en croix latine, malgré la disparition du jubé ou de la clôture, la présence de crédences liturgiques latérales à l’entrée des bras de transept, et l’existence de portes d’accès desservant directement ceux-ci, montrent que l’ensemble formé par le transept et le chœur constituait un vaste espace réservé dont la surface dépassait parfois largement celle de la nef. L’église de la Trinité-Langonnet, édifiée vers 1500 par l’abbé Jean de Boutteville, reflète parfaitement cette conception : encadré par les deux bras de transept qui accueillaient les chapelles seigneuriales, le sanctuaire terminé par une abside à pans coupés présente un aménagement concerté exceptionnel d’enfeus, de portes, de niches-crédences et de supports de statues, dont la richesse ornementale contraste avec la simplicité de la nef et consacre l’importance du phénomène. Cette configuration est fréquemment adoptée au cours de la seconde moitié du XVe siècle en Cornouaille dans des édifices plus modestes, comme les chapelles Saint-Urlo de Lanvénégen ou Saint-Nicolas de Priziac qui a conservé son jubé à l’entrée du transept et les portes d’accès direct à ce dernier.

La formule du plan en tau adoptée par de nombreuses églises ou chapelles de basse Bretagne à partir de la seconde moitié du XVe siècle opère une sorte d’assimilation du transept et du chœur pour créer une véritable mise en scène du sanctuaire dans laquelle le maître-autel est visuellement accompagné par les autels latéraux. La chapelle de la Houssaye à Pontivy dont la construction débute en 1435 sous l’impulsion de la famille de Rohan, représente une sorte de prototype. Le faible enfoncement du chœur réduit à l’emmarchement du maitre-autel, l’absence de fenêtres dans les murs orientaux des bras, la largeur de la croisée et la minceur extrême des supports à peine visibles dilatent et unifient cet espace dont la conception et le décor unitaire servent surtout à mettre en valeur l’importante maîtresse-vitre et l’autel principal surmonté de son retable. Cette nouvelle conception du chœur aura un succès considérable en basse Bretagne aux environs de 1500. La Cornouaille est riche de constructions, qui adoptent ce nouveau modèle, telles les églises de Kergloff ou de Saint-Hernin, les chapelles de Notre-Dame-du-Crann en Spézet, de Saint-Côme-et-Saint-Damien en Saint-Nic ou de la Trinité en Plozévet.

Ce parti architectural qui magnifie l’espace du chœur et met en scène les différents autels est repris et amplifié, associé à un chevet à pans coupés, dans le grand sanctuaire marial de Quelven, commencé vers 1460 : nef et transept sont articulés sans rupture pour former un vaste espace intérieur en forme de croix dans lequel les fidèles peuvent circuler sans obstacle et pratiquer leurs dévotions aux différents autels attachés aux piles ou plaqués contre les collatéraux. L’absence de trace de clôture à l’entrée du transept, la présence d’un large portail ouvert dans son bras sud et l’existence d’une tribune seigneuriale en pierre à l’extrémité du bas-côté nord indiquent que c’est presque l’ensemble de l’intérieur de l’édifice, à l’exception du sanctuaire, qui est investi par les fidèles.

Les grandes églises urbaines édifiées à la fin du XVe siècle traduisent cette orientation vers un espace unifié. La largeur de leurs nefs, couvertes de charpentes lambrissées, n’est plus limitée par la question du voûtement et leurs collatéraux desservent des files de chapelles qui répartissent par travées, de façon homogène et unificatrice, au nord et au sud, les différentes fondations de corporations, de riches bourgeois ou de familles nobles. Ainsi émerge, dans le contexte du développement des villes bretonnes à la fin du Moyen Âge, une nouvelle forme d’église dont l’espace intérieur unifié intègre de façon discrète et périphérique les vestiges de l’ancienne société. La grande église Saint-Nonna de Penmarc’h, reconstruite vers 1500, illustration de l’émergence d’une classe nouvelle enrichie par le commerce de mer, présente ce nouveau parti : malgré le maintien de l’arc transversal permettant l’accroche du jubé, les traces d’une clôture de chœur et les enfeus nobiliaires installés le long des bas-côtés dans l’allège des fenêtres, son vaste volume de proportions et de style unitaire entre la nef et le chœur participe de l’esthétique nouvelle. Les églises du Croisic, de Saint-Sulpice et de Saint-Léonard à Fougères, de Saint-Jean à Lamballe, de Saint-Jean-du-Baly à Lannion et de Saint-Melaine à Morlaix adoptent ce nouveau parti, que développe de façon originale Saint-Armel de Ploërmel, église-halle où la solide charpente lambrissée du vaisseau central et les fausses voûtes en bois des collatéraux permettent d’amoindrir au maximum la section des piles pour dégager et unifier l’espace intérieur. À Notre-Dame-de-Paradis d’Hennebont, le grand vaisseau central à quatre travées égales et piles identiques ne présente aucune trace d’une quelconque séparation entre nef et chœur. Les deux portails latéraux ouverts en vis-à-vis, au nord et au sud, au niveau de la troisième travée, ne correspondent à aucun transept et ne sont là que pour faciliter l’entrée et la sortie des fidèles les jours d’affluence. Cette unification de l’espace intérieur s’impose à la dernière génération du gothique breton : les vastes églises paroissiales reconstruites en Léon ou en Cornouaille au cours de la première moitié du XVIe siècle en adopteront le modèle.

Le couvrement des nefs

La rareté des voûtes de pierre

L’époque romane n’a laissé en Bretagne qu’un nombre infime d’édifices entièrement voûtés. Les deux plus importants, exceptionnels par leur parti ou leur mode de couvrement, n’ont pas fait école. Construite autour de 1100, l’église abbatiale Sainte-Croix de Quimperlé, par son plan en rotonde, fait figure d’unicum. La travée centrale, tenant lieu de carré du transept, est couverte d’une coupole sur pendentifs soutenue par deux larges arcs diagonaux retombant sur quatre piliers massifs et formant une pseudo-croisée d’ogives. Quant à la nef de la cathédrale de Nantes, édifiée par l’évêque Brice après 1118, elle était couverte d’une file de coupoles, à l’imitation de la cathédrale d’Angoulême ou de l’église de Fontevrault. Les autres sont de dimensions modestes, et situés aux marches de la Bretagne, comme la chapelle de la Madeleine de Clisson, élevée par les Templiers à la fin du XIIe siècle. Ces prémices ont certainement joué un rôle important dans l’attachement constant, pendant toute la période gothique et bien au-delà, au principe du couvrement en bois. Certes, les cathédrales bretonnes ont toutes été conçues d’emblée pour recevoir des voûtes en pierre, mais celles-ci ne furent pas toujours mises en œuvre immédiatement, loin s’en faut, l’installation de la charpente assurant la mise hors d’eau de l’édifice et son ouverture au culte. À Quimper, le chœur, commencé vers 1240, dut attendre les années 1410 pour être voûté. De même, la nef de Saint-Pol-de-Léon, élevée dans la seconde moitié du XIIIe siècle, n’en sera dotée que sous l’épiscopat de Guillaume (1349-1385), et les bras du transept, initialement pourvus d’une charpente lambrissée, seulement dans la première moitié du XVIe siècle. À Vannes, le vaisseau unique de la nef, bâti dans le troisième quart du XVe siècle, même si les relevés anciens laissent voir des départs de voûtes, resta finalement charpenté et ne reçut un lambris de couvrement qu’en 1626, les lourdes voûtes d’arêtes actuelles ne datant que de 1768. À Rennes, un expert observe en 1751 que “ les murs latéraux des branches de la croix de l’églize, ainsi que ceux des croupes ou du pignon, ne sont pas de même construction [que la croisée] ; ces murs étoient destinés pour porter des voûtes d’ogives qui n’ont point été exécutées ”. Cette réticence à l’égard du voûtement était, au moins pour partie, imposée par la géologie. Si la Bretagne ne se résume pas, comme l’imagerie folklorique tendrait à le faire croire, à son substrat granitique – les bâtisseurs ayant notamment exploité les schistes et les grès armoricains –, le granite représente néanmoins une part importante de ses ressources pétrographiques. Or, sa masse volumique varie entre 2580 kg/m3 pour la pierre de Locronan à 2700 kg/m3 pour celle de Louvigné-du-Désert, alors que celle du tuffeau d’Anjou et de Touraine est presque deux fois moindre (entre 1350 et 1530 kg/m3). Et cette densité est encore sensiblement supérieure à celle de la pierre de Caen (entre 1840 et 2220 kg/m3).

L’utilisation des matériaux locaux prédomine donc largement. Toutefois, pour quelques édifices prestigieux (et généralement bien desservis par voie maritime ou fluviale), les maîtres d’œuvre eurent recours à l’importation de matériaux plus favorables à la taille et à la sculpture : ainsi, à la fin du XIIIe siècle, la nef de la cathédrale de Saint-Pol-de-Léon est bâtie en pierre de Caen. À Beauport, à coté de diverses roches d’extraction locale, on trouve un calcaire dur à grain serré, proche de la pierre de Caen, employé essentiellement pour les baies du réfectoire et les nervures des voûtes de la nef. Le calcaire est encore utilisé ponctuellement, sous forme d’éléments décoratifs intégrés dans une architecture en granite, dans les nefs de Dol et de Tréguier et les chœurs de Saint-Malo et de Saint-Pol-de-Léon.

Dans le Sud de la Bretagne, c’est au tuffeau du val de Loire ou au calcaire saintongeais que l’on recourt. En 1476, les comptes de la fabrique de Vannes font état du transport par bateau de 120 quartiers de tuffeau achetés à Nantes . En 1483-1484, ils mentionnent le voyage à Taillebourg d’Eonnet Kervelien, maître de l’œuvre, et le transport par bateau de 240 quartiers de pierre de Saintonge à Vannes . L’année suivante, pour alimenter le chantier du portail occidental, un nouvel arrivage de pierres de Taillebourg est évoqué, et encore un autre en 1486-1487 . En 1492-1493, c’est de la pierre de Nantes qui est acheminée, toujours par mer, jusqu’à Vannes. Le chantier de la cathédrale de Nantes lui-même est approvisionné, entre 1484 et 1511, en tuffeau du Saumurois. A contrario, l’abondance des ressources forestières fournit une explication à l’écrasante prédominance des édifices couverts d’une charpente lambrissée.

Longtemps réservée à de grands édifices, cathédrales ou collégiales, l’adoption de voûtes en pierre s’étend à partir du XVe siècle à des édifices de moindres dimensions mais dont la mise en œuvre témoigne d’un luxe certain. L’église de Locronan, les chapelle de Tronoën, de Notre-Dame-de-la-Cour à Lantic, de Kernascléden, de Minihy-Tréguier et de Quilinen dans le deuxième tiers du siècle, plus tard celles de Broualan (1486), de Sainte-Barbe au Faouet (1489-1512), et de Bon-Encontre à Rohan (1510), dont la construction est commandée par la famille ducale ou la haute noblesse, sont entièrement ou partiellement voûtées.

À l’inverse, le chœur et le transept de l’abbatiale de Saint-Méen-le-Grand, monastère qui bénéficie des faveurs de la maison ducale bretonne, sont reconstruits vers la fin du XIIIe siècle sans qu’y apparaisse le moindre projet de voûtes. Au contraire, les deux vaisseaux juxtaposés du chœur et du collatéral nord et le transept sont couverts par de grands berceaux de bois lambrissés, peut-être parmi les plus anciens exemples en Bretagne sur un édifice de cette ampleur, et seule la chapelle de trois travées adossée au mur sud du chœur est voûtée d’ogives, sans doute parce qu’elle renferme le très riche trésor de l’abbaye. Le même principe de couvrement en bois est maintenu sur la nef et le chœur de l’abbatiale romane de Saint-Melaine de Rennes, en grande partie reconstruits au XIVe siècle, de même qu'à Saint-Matthieu de Fineterre lorsqu'à la suite du grand choeur voûté éclairé « en lanterne » par d'élégantes fenêtres hautes on rebâtit la quasi totalité de la nef selon le principe d'une nef obscure couverte d'une charpente lambrissée. Cette pratique est quasi systématique chez les ordres mendiants, qui optent pour la formule des berceaux boisés comme le montrent encore les églises des Carmes de Pont-l’Abbé et des Jacobins de Morlaix. De nombreuses églises de dimensions moindres, mais d’une grande qualité architecturale, construites ou reconstruites entre le XIIIe et le XVe siècle, l’adoptent. Dans tous ces édifices, pour la plupart dénués d’arcs ou de refends transversaux, la charpente lambrissée, outre sa fonction première de couvrement, joue un rôle essentiel dans la stabilité de l’ensemble : les entraits de la charpente du vaisseau principal empêchent le déversement des murs percés d’arcades, et les demi-fermes des collatéraux appuyées sur leur face externe servent de contrebutement.

Les charpentes à fermes et pannes

L’étude sur le manoir breton publiée en 1993 par le service de l’Inventaire a montré, dans le domaine de l’architecture civile, l’antériorité des charpentes à fermes et pannes sur celles à chevrons formant fermes. Les quelques églises bretonnes du XIVe siècle qui ont conservé tout ou partie de leur charpente d’origine témoignent dans ce sens. Dans cette conception de charpente qui détermine un couvrement de volume triangulaire ou trapézoïdal, et non un berceau, les fermes recevant les cours de pannes sont renforcées de liens courbes pleins ou évidés et scandent le volume à la manière de diaphragmes. La chapelle de Saint-Herbot, à l'exception de son porche sud et de sa tour occidentale autour de 1500, est un édifice rectangulaire de la fin du XIVe siècle, à trois vaisseaux couverts sous un toit unique. Elle a conservé dans un état d’authenticité remarquable la quasi totalité de sa charpente d’origine à fermes et pannes, liens courbes et poinçons longs rejoignant les entraits, avec de nombreux vestiges de polychromie à motifs géométriques. Seul le lambris refait à une date tardive, qui cache les entretoises de la nef et les pannes, empêche une vision complète de son aspect initial. Sur les bas-côtés, au droit de chaque pile, des demi-fermes à entraits et poinçons traitées avec autant de soin que la charpente du vaisseau principal remplissent en quelque sorte le rôle d’arcs-boutants intérieurs. Elles sont assemblées par le haut dans une panne et par le pied avec une sablière continue qui rase le sommet des arcades, soutenue et bloquée au niveau des écoinçons par deux pierres saillantes obliques permettant son contreventement longitudinal.

Ces charpentes présentent un aspect simple dénué de toute ornementation sculptée, et seule une sobre mouluration souligne les entretoises séparant les entraits chanfreinés. Aux portes de Redon, la modeste chapelle de Saint-Jean d’Épileur a conservé sa charpente d’origine, à fermes et pannes. La restauration récente de l’édifice, outre la découverte de peintures murales, a fait apparaître en sous-face des chevrons un décor peint géométrique attestant que c’est le voligeage jointif de la couverture posé sur ces chevrons qui faisait fonction de lambris, créant un pseudo-berceau de section triangulaire interrompu de place en place par les fermes de charpente à la manière d’arcs-diaphragmes. Ce modèle de couvrement, sans doute le plus ancien connu en Bretagne, fut utilisé dans des édifices modestes parfois bien au-delà de la période gothique, comme l’attestent de nombreuses chapelles rurales de basse Bretagne des XVIe et XVIIe siècles.

Les charpentes à chevrons formant fermes

L’adoption puis la généralisation progressive au XVe siècle de la charpente à chevrons formant fermes, dite « à chevrons-fermes », a des répercussions déterminantes sur l’architecture des églises non voûtées, qui représentent l’immense majorité de la construction religieuse bretonne de l’époque. À la différence des charpentes à fermes et pannes, dans lesquelles les fermes segmentent le couvrement, les liens courbes qui rattachent les chevrons-fermes à la sablière et au faux entrait créent sur les nefs de véritables berceaux continus, semblables à des voûtes, permettant le développement de vastes programmes picturaux.

La charpente établie sur la nef de Notre-Dame de Quimperlé, aux sablières sculptées des armes de Bretagne, porte la date de 1430. Les poinçons y rejoignent les entraits et l’assemblage des deux éléments est orné de bagues moulurées et rehaussé d’armoiries ou de motifs végétaux, variante qui tend à disparaître au cours de la seconde moitié du siècle. Dans les entretoises sculptées sont assemblés des chevrons-fermes non apparents contre lesquels vient s’appuyer le lambris, en alternance avec d’autres, saillants et moulurés, dans l’épaisseur desquels une rainure permet de glisser les planches du lambris, le pied de ces chevrons venant s’assembler dans des culots à pans coupés formant saillie sur l’entretoise. Cette mise en œuvre détermine des travées utilisées par les peintres pour organiser le décor des berceaux, comme le montrent les vestiges retrouvés sur le chœur de Notre-Dame-de-Carmès à Neulliac ou le cycle peint de l’église de Pouldavid. La charpente de la chapelle Notre-Dame-du-Loc en Saint-Avé, ornée d’un décor sculpté de haute qualité que deux inscriptions permettent de situer entre 1475 et 1494, présente sur les entretoises, au droit des cerces disparues, des ressauts à pans coupés rehaussés de figures sculptées attestant cette ancienne disposition.

On rencontre juxtaposés, dans la chapelle de Notre-Dame-du-Tertre à Châtelaudren, les deux modes de traitement des berceaux lambrissés adoptés au XVe siècle : sur le chœur, une charpente au lambris cloué, peint d’un exceptionnel programme iconographique vers 1460-1470 ; sur la nef, une autre charpente lambrissée à cerces moulurées et entretoises sculptées. Les deux charpentes comportent des entraits moulurés sculptés d’engoulants et des poinçons non apparents arrêtés au niveau du faux entrait, modèle qui favorise la lecture des décors peints et s’impose progressivement au cours du XVe siècle.

La chapelle Saint-Jacques de Merléac, édifice méconnu du dernier quart du XIVe siècle, a conservé, malgré une importante restauration du XIXe siècle, l’essentiel de sa charpente à chevrons-fermes originelle et son lambris cloué sur les chevrons, peint au XVe siècle d’un remarquable décor historié. L’emploi sur les bas-côtés de demi-fermes à entraits retroussés a permis d’y créer, comme sur le vaisseau principal, des berceaux lambrissés eux-mêmes ornés de peintures contemporaines. Le plus souvent, cet emploi de l’entrait retroussé crée des demi-berceaux permettant d’augmenter en hauteur le développement des arcades, innovation qui favorise la diffusion de l’éclairage indirect du vaisseau central par les baies des collatéraux. On en voit une application remarquable vers le milieu du XVe siècle à Saint-Jean-du-Doigt et, avec des proportions plus modestes, dans la charpente installée en 1465 sur l’église de Calan. Dans une conception plus simple, fréquemment adoptée lorsque les murs des collatéraux sont bas, de simples chevrons appliqués au revers des arcades déterminent un couvrement en appentis, comme à Saint-Nonna de Penmarc’h vers 1500.

Les fausses voûtes en bois

À côté de l’emploi massif des berceaux lambrissés, quelques édifices ont été couverts de fausses croisées d’ogives en bois. Rares dans le domaine français, celles-ci étaient en revanche très populaires dans le monde nordique, avec lequel la Bretagne entretenait d’étroits rapports politiques, économiques et culturels. En Angleterre, leur vogue culmine vers la fin du XIIIe siècle, avec les réalisations du charpentier du roi Hugh Herland : chapelle de Winchester College, église collégiale d’Arundel (1380), Chapter House de la cathédrale de Canterbury. Il est plus tardif aux Pays-Bas, où l’on peut de citer la nef de Saint-Bavon de Haarlem (1456-1478), avec sa voûte de cèdre en étoile, l’Oude Kerk d’Amsterdam, au début du XVIe siècle, ou Saint-Laurent de Rotterdam.

La nef de Notre-Dame de Guingamp, reconstruite à la suite du transept dans la première moitié du XIVe siècle, adopte une élévation à trois niveaux avec grandes arcades, triforium et fenêtres hautes réduites. La trace des fausses voûtes lambrissées d’origine se devine toujours légèrement en dessous des actuelles voûtes en brique et plâtre qui les ont remplacé en 1856. Il semble toutefois que dans bien des cas, la mise en œuvre de ces imitations en bois de voûtes d’ogives fut différée sine die et, pour diverses raisons, jamais réalisée. La mention d’un incendie qui détruit en 1708 les « voûtes » de la nef du Folgoët suggère que celle-ci était couverte en bois et ne présentait bien entendu pas son aspect actuel, résultat de la restauration du XIXe siècle. Les dessins publiés par le marquis de Coëtlogon montrent qu’en 1853, vaisseau central et collatéraux comportent des départs de voûtes et des formerets dépourvus des arrachements que supposent des voûtes effondrées et sont couverts de berceaux lambrissés, établis au XVIIIe siècle Il est donc clair que les « voûtes » disparues dans le sinistre étaient soit de fausses voûtes en bois, soit plus probablement de simples berceaux. Lors de la construction du chœur, le maître d’œuvre du Folgoët changea radicalement de parti et opta pour la formule d’une charpente lambrissée posée au sommet des murs gouttereaux, qui lui permit d’articuler plus librement les élévations des côté nord et sud du chœur complètement dissymétriques et d’allonger la maîtresse-vitre. Au-dessus de l’arc-diaphragme séparant la nef du chœur, l’absence de toute trace de formeret et l’existence d’une baie intérieure à larges ébrasements percée en cours de chantier, actuellement murée, indiquent que les fausses voûtes prévues ne furent sans doute pas réalisées mais qu’on étendit à l’ensemble de l’édifice le parti de couvrement retenu pour le chœur.

Le même cas de figure se retrouve à la chapelle Notre-Dame de la Houssaye à Pontivy, à Saint-Fiacre du Faouët ou dans l’église de Gourin. Comme l’avait remarqué L. de Groër, la minceur des supports, l’orientation curieuse des départs de voûtes, l’absence de véritables tas-de-charge et de pierres d’attente au-dessus des formerets, l’insuffisance du contrebutement et le profil restituée des « voûtes » prévues semblent peu compatibles avec la construction de véritables voûtes de pierre, mais correspondent bien plutôt à un projet de fausses voûtes d’ogives en bois, abandonné en cours de chantier au profit d’un couvrement à charpente lambrissée.

Le cas de Notre-Dame-de-Paradis à Hennebont est exemplaire : les voûtes actuelles en plâtre datent de la restauration du milieu du XIXe siècle. Les arcs-diaphragmes des bas-côtés et l’importante masse de mur au-dessus des grandes arcades de la nef peuvent être interprétés comme un contrebutement lié à un projet de voûtes en pierre ; Hennebont, dernier port fluvial sur le Blavet, pouvait aisément recevoir par bateau des chargements de calcaire. Toutefois, la largeur du vaisseau central et l’absence de toute trace de formerets anciens peuvent aussi bien correspondre à un projet de fausses voûtes en bois. Quoi qu’il en soit, comme dans bien des églises bretonnes de cette époque, on se contenta in fine d’une charpente lambrissée plus simple installée au sommet des murs gouttereaux, encore en place aujourd’hui au-dessus des voûtes du XIXe siècle.

Des réalisations mixtes.

Plusieurs édifices présentent une mise en oeuvre mixte dans laquelle le choeur est voûté tandis que la nef est couverte d'une charpente lambrissée. Cette disparité, qu'elle soit conçue comme telle dès l'origine ou résulte d'un changement de parti, indique clairement la hiérarchie toujours perçue entre la nef et le choeur. Ce parti indubitablement d'origine à Notre-Dame de Quilinen, comme à Notre-Dame de la Houssaye, était aussi celui de Notre-Dame de Broualan ainsi que l'attestent au dessus des voûtes actuelles de la nef réalisée au XIXe siècle, une charpente lambrissée encore conservée. A Notre-Dame de Tronoën, au dessus de la nef dont les voûtes datent pourtant du XVe siècle, une charpente à liens courbes et poinçons longs visible dans le comble indiquent que celles-ci furent certainement mise en oeuvre après coup. L'étirement dans le temps de certains chantiers dû à la difficulté de trouver les subsides entraîne souvent une révision à la baisse des ambitions originelles. Le choeur et la chapelle en demi-croix de Notre-Dame de la Cour à Lantic sont voûtés aux alentours de 1460, la nef alors à peine entreprise, à l'exception d'une travée, ne sera menée à son terme que tardivement, à l'aube du XVIe siècle avec un parti sans doute très différent que celui initialement prévu et finalement couverte d'un simple berceau lambrissé. A Notre-Dame de Quelven en Guern, le choeur et le transept sont voütés entre 1490 et 1500 à l'aide de blocs de calcaire rachetés par la fabrique sur le chantier de la cathédrale de Vannes et la clef de voûte centrale porte les armes du cardinal-évêque Cibo. La nef dont le collatéral sud est également voûté, ne présente de départ de voûtes que de ce côté car on a décidé entre temps d'opter pour une charpente lambrissée. Ce changement de parti qui ne saurait uniquement s'interpréter comme l'adaptation à des difficultés financières, s'explique aussi en grande partie en Bretagne par une irrésistible évolution qui privilégie les couvrements en bois.

Vers la fin du XVe siècle, plusieurs églises présentent une conception mixte originale et propre à la Bretagne, combinant des collatéraux couverts de voûtes en pierre ou de fausses voûtes en bois et un vaisseau central surmonté d’une charpente en berceau lambrissée, dont les entraits à engoulants* et les sablières sculptées relèvent d’une solution constructive et d’une esthétique radicalement différentes. Dans certains cas, cette étonnante association résulte d'un changement de parti. À Saint-Germain de Rennes, grande église urbaine entreprise selon un parti initial à nef voûtée, on y renonce en cours de chantier, alors que les bas-côtés sont déjà couverts de croisées d’ogives en pierre, au profit d’une charpente lambrissée qui permet l’ouverture dans le pignon est d’une haute maîtresse-vitre. Ailleurs, cette mixité est à l’évidence intégrée dans le programme d’origine. La nef de Notre-Dame de Vitré, reconstruite à partir de 1460, présente un vaisseau central obscur à charpente lambrissée, flanqué de collatéraux et d’une série de chapelles voûtées d’ogives. Sa restauration en 1866 a rétabli sur le vaisseau central une copie de la charpente originelle respectant le parti initial. Cette mode nouvelle est alors adoptée pour les grandes églises urbaines de haute Bretagne qui présentent ce parti mixte permettant aisément de couvrir de larges vaisseaux. Avant la restauration des années 1880, la collégiale de La Guerche, avec son ample vaisseau central couvert d’une charpente lambrissée et ses chapelles latérales voûtées du premier tiers du XVIe siècle, illustrait parfaitement cette cohabitation entre les deux modes de couvrement. Quelques édifices enfin associent berceaux et fausses voûtes en bois. L’église Notre-Dame-du-Roncier à Josselin, reconstruite entre 1461 et 1490 selon ce principe, est couverte d’une charpente lambrissée à chevrons-fermes avec entraits moulurés à engoulants, tandis que les bas-côtés reçoivent d’élégantes fausses voûtes d'ogives en bois retombant latéralement sur de minces culots figurés attachés aux chapiteaux des arcades. L’importante restauration de la fin du XIXe siècle a respecté et étendu au collatéral nord ce parti original. Malgré le faible nombre de relevés montrant le principe constructif de ces fausses voûtes, de rares exemples permettent toutefois d’apprécier, au-delà du simple aspect formel, l’inventivité créatrice des charpentiers bretons à la fin du XVe siècle. Dans l’église du Vieux-Saint-Étienne de Rennes, reconstruite dans la seconde moitié du siècle, tandis que la charpente du vaisseau central, à chevrons-fermes et entraits engoulés détermine un grand berceau, les bas-côtés sont couverts de charpentes à fermes et pannes qui adoptent chacune des formes très différentes adaptées au programme architectural. Le collatéral nord, qui a la forme d’un appentis à fenêtres basses, est couvert par un demi-berceau dans lequel, au droit des fermes, des jambettes ancrées dans les écoinçons des arcades et assemblées dans la face inférieure des arbalétriers, évoquent schématiquement des arcs. Le collatéral sud, à file de pignons et grandes fenêtres passantes, est couvert par des fausses voûtes en bois. La disparition du lambris met en évidence, à la manière d’un écorché, qu’elles sont associées à une charpente à fermes et pannes de conception savante et montre comment elles viennent s’assembler de façon complexe avec les noues de la charpente de couverture. Ce parti de mixité formelle et structurelle est développé d’une manière particulièrement riche dans la nef de l’église Saint-Sulpice de Fougères, mais aussi à Saint-Armel de Ploërmel, où les fausses croisées d’ogives des bas-côtés, rehaussées de liernes et de tiercerons à la mode des premières décennies du XVIe siècle, retombent dans les piles des hautes arcades sur de gracieux corbelets sculptés, alors que le vaisseau central est couvert par un extraordinaire berceau lambrissé ancré à l’aide de neuf puissants entraits sculptés d’engoulants alternant avec de riches blochets figurant des anges. Le choix du couvrement bois sur en monument emblématique prestigieux constamment favorisé par la dynastie bretonne est révélateur : il sonne en quelque sorte en Bretagne le glas des édifices voûtés et inaugure brillamment la longue série d'églises bretonnes de style gothique édifiées au cours de la première moitié du XVIe siècle qui développeront sur leurs berceaux lambrissés de riches décors sculptés.

Photographe à l'Inventaire