Si le granite est incontestablement le matériau privilégié des constructions de la commune, un détour dans les écarts nous révèle la présence d'un autre matériau très souvent employé à Saint-Rémy-du-Plain : la terre crue.

La terre y est utilisée pour la construction de nombreuses dépendances (étables, soues, hangars), mais aussi pour les fournils et, plus rarement, pour les habitations. Les exemples visibles sur la commune illustrent la diversité des techniques qui existent en architecture de terre, principalement sur des constructions du 19e siècle pour ce qui concerne la commune.

Les différentes techniques utilisées :

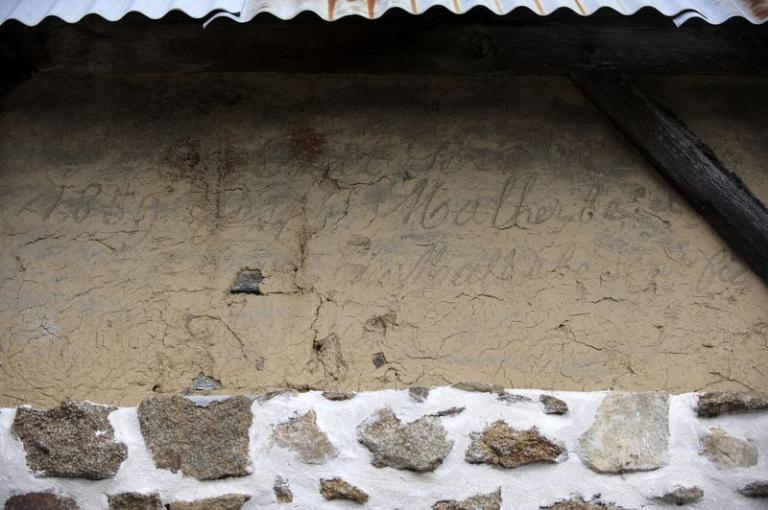

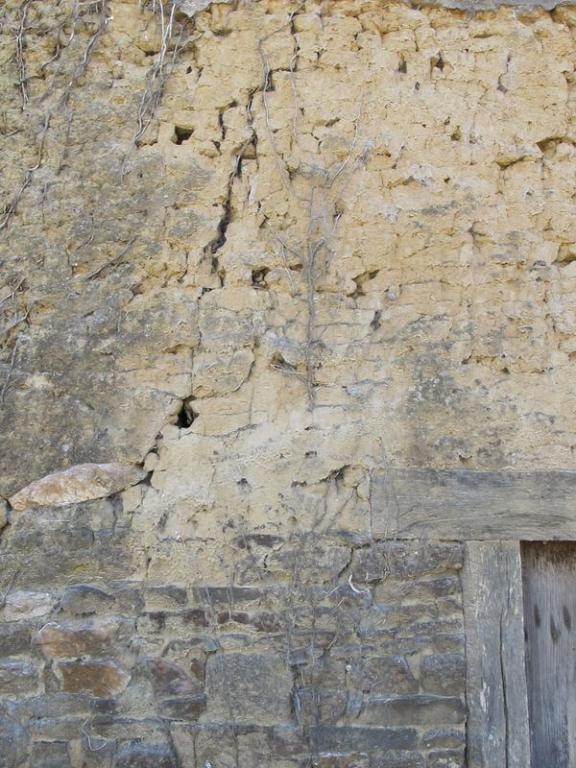

La construction en bauge consiste à élever un mur en terre par levées successives d'environ 50 à 80 cm. Le solin de pierre qui sert de base assure l'étanchéité entre le sol et la terre. Après quelques jours de séchage, le maçon égalise le mur en enlevant le surplus de terre avec une pelle plate appelée une paroire. Les constructions en bauge sont nombreuses sur la commune, on peut en voir par exemple à la Baronnais, au Bois Gautier, à la Vallerie ou sur une grange à la Haie Rouge.

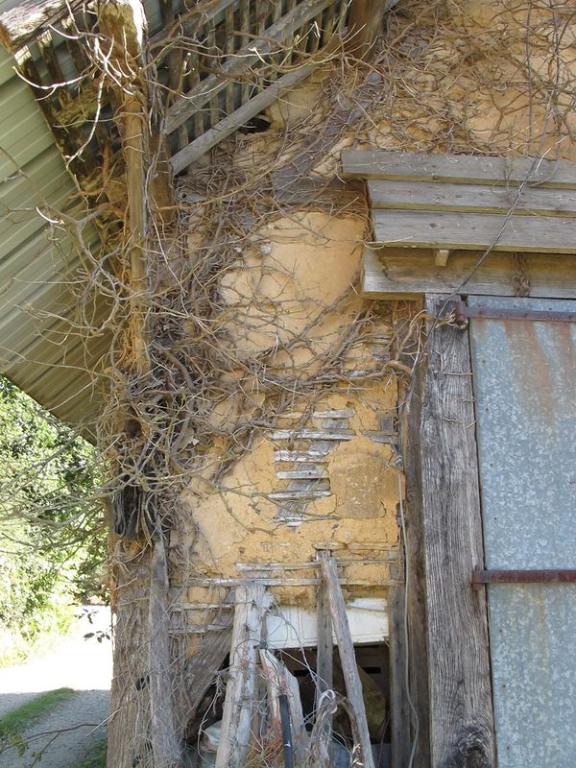

Une autre technique de construction en terre s'appuie sur une ossature en pans de bois remplie de torchis (terre et végétaux). En général, les murs sont recouverts d'un enduit fin tenu par des lattes de bois. Cette technique est visible sur des dépendances à la Chéronnais, à la Hidouze ou au Bas Faix.

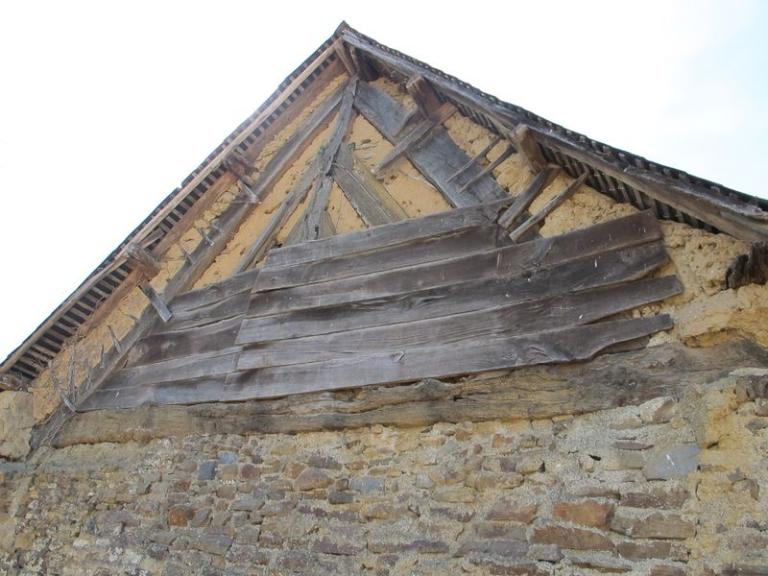

Parfois sur des constructions en pierre, ce ne sont que les fermes de têtes des pignons qui sont réalisés en pans de bois et torchis, comme sur certains logis à la Bouesnotière.

Au Landier, dans un ancien logis déclassé en dépendance, subsiste un plancher composé de quenouilles en châtaignier enroulées dans un mélange de terre et de végétaux. Ce type de plancher, malgré sa qualité isolante, a rarement été conservé. Cet exemple semble unique sur la commune et témoigne d'un savoir-faire oublié.

Photographe à l'Inventaire