La commune de Luitré compte de nombreuses fermes regroupées en villages ou plus rarement isolées. Ces ensembles qui présentent des caractéristiques architecturales voisines s’organisent de manière variable. Les constructions sont ordonnées en alignements le plus souvent complétés de dépendances éparses (La Cochonnière, Le Haut Monbelleux, La Ville Heude, La Saudrais…) ou réparties avec plus ou moins de régularité autour d’une cour ouverte (Le Taillis, Le Bas Hagron, La Basse Cervelle, La Denilière…). Ces fermes qui sont encore pour beaucoup d’entre elles les sièges d’exploitations agricoles sont composées de bâtiments qui témoignent de leur évolution constante : les constructions les plus anciennes (limite 16e-17e siècles) sont presque systématiquement modifiées et accompagnées de bâtiments qui leur sont postérieurs. On doit voir dans la modernisation progressive des exploitations, comme dans leur transformation plus récente en résidences, la cause de remaniements souvent profonds.

Matériaux de construction

A l’image des ressources du sol, les constructions en grès et en granite prédominent très largement. Les murs sont le plus souvent formés de moellons et seuls les encadrements d’ouvertures (portes, fenêtres), les chaînages d’angles et bandeaux sont traités en pierre de taille (granite). On note également aux 17e, 18e et 19e siècles l’usage fréquent de structures en pan-de-bois, constructions fragiles aujourd'hui très dégradées (quand elles n’ont pas entièrement disparu). Mis à part la petite ferme de Feulavoir, l’ancien logis de La Boulière (limite 16e-17e siècles) et le logis-étable de la Charrière (première moitié du 19e siècle), ces constructions sont toutes des dépendances (Le Teillais, La Saudrais, La Cervelle, Le Bas Montoger, La Cochonnière, La Pommeraye…). Alors que l’usage du bois comme élément porteur (linteaux d’ouvertures) est par ailleurs fréquent entre la fin du 18e siècle et la première moitié du 19e siècle, la brique fait son apparition au niveau des ouvertures dans la seconde moitié du 19e siècle (usage qui se poursuit dans la première moitié du 20e siècle). Enfin, le béton se diffuse principalement au cours du 20e siècle.

Toitures

Les toits d’ardoise à longs pans sont les plus répandus. Leur forte pente, marquée par un coyau aux 17e et 18e siècles, se réduit à partir du 19e siècle (45°, disparition du coyau).

Logis

On prend par commodité le parti de distinguer logis et dépendances mais cette distinction ne doit pas faire oublier que jusqu'aux premières décennies du 19e siècle, les fermes du Pays de Fougères sont, à de rares exceptions près, caractérisées par la cohabitation des hommes et des animaux (phénomène qui n'est pas réservé aux plus démunis). La dissociation des fonctions qui donne lieu à la mise en place de logis indépendants semble s'y généraliser au milieu du 19e siècle.

Les 16e et 17e siècles

L’analyse des bâtiments les plus anciens est compliquée par les profonds remaniements dont ils ont presque tous fait l’objet. Ces constructions assez bien représentées sur la commune présentent un plan allongé et sont la plupart du temps dépourvues d'étage, un comble à surcroît servant de grenier. Elles sont caractérisées extérieurement par leur porte en plein cintre (parfois double : La Loitardière), leurs faibles ouvertures ornées d’un chanfrein et réparties de manière irrégulière en façade, la forte pente de leur toit à longs pans. On compte parmi les exemples les mieux conservés les fermes du Bas Monbelleux, des Vallées, de Feulavoir, de La Haute Soulière et de Hagron.

Le 18e siècle et la première moitié du 19e siècle

Parmi les fermes moins nombreuses du 18e siècle se détache particulièrement le logis indépendant de L’Aubertière fortement influencé par les modèles urbains. De plan allongé et dépourvu d’étage, il est caractérisé par la qualité de son appareil en granite taillé (ouvertures en arc segmentaire, chaînages d’angles, bandeau, corniche). Rares sont les habitations datables de la première moitié du 19e siècle à avoir été conservées intactes. Souvent dépourvues d’étage (le comble faisant office de grenier), ces constructions de plan allongé présentent des ouvertures à linteau de bois par ailleurs peu nombreuses. Bien que très voisines de celles des dernières décennies du 18e siècle, elles possèdent une pente de toit beaucoup moins forte (disparition du coyau). Leur faible nombre tient principalement au fait qu’elles ont été remplacées à partir de 1850 par des constructions adaptées au goût du jour, plus volumineuses et lumineuses. Bien

que modestes et souvent remaniées, les fermes de la Charrière, la Roche, la Bellonnière, la Crotte ou encore la Cervelle fournissent quelques exemples de cette période de construction.

La seconde moitié du 19e siècle et la première moitié du 20e siècle

Les fermes construites entre la seconde moitié du 19e siècle et la première moitié du 20e siècle sont de loin les mieux représentées sur la commune. Leurs logis indépendants présentent un plan allongé et sont souvent dépourvus d'étage, le rez-de-chaussée étant surmonté d'un comble à surcroît. Ces constructions possèdent des ouvertures plus importantes qu’antérieurement, ordonnées suivant une certaine régularité en façade (alignement des linteaux, travées). Le granite taillé est privilégié pour le traitement des ouvertures, des chaînages d’angles, des bandeaux et des niches à statues. Enfin la pente du toit est d’environ 45°. Les fermes du Haut Rocher, de Mésory, de la Boulière, la Haye et la Pommeraye, en fournissent de bons exemples.

Dépendances agricoles

Etables et écuries

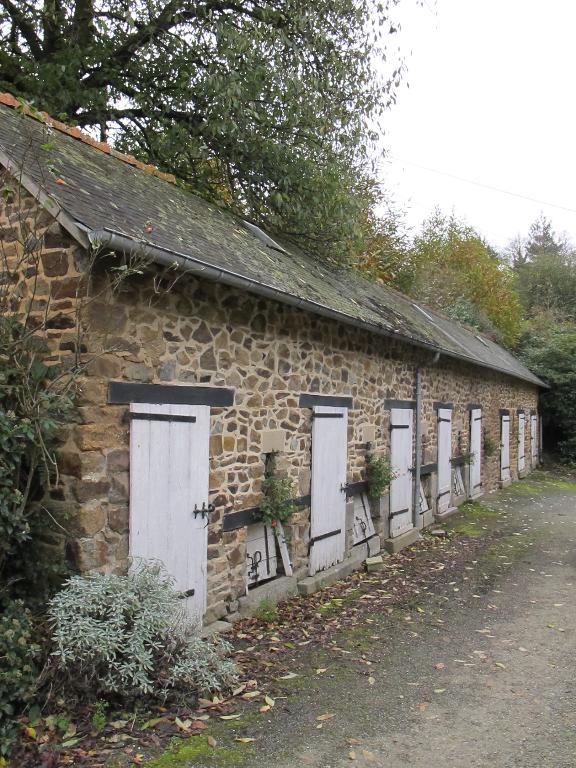

L’élevage de vaches laitières ayant constitué jusqu’à nos jours l’activité la plus importante à Luitré, les étables y sont le type de dépendance le plus représenté. Quand elles n’ont pas été détruites, les constructions les plus anciennes ont presque toujours été profondément remaniées.

Seuls quelques bâtiments sont datables de la fin du 18e ou du début du 19e siècle (Le Bas Boulay, La Charrière) et ce sont de loin les constructions des années 1850-1950 qui sont les plus répandues. Ces étables parfois importantes sont soit alignées dans l’axe de l’habitation (La Soulière, La Bellonière…) soit situées à distance de celle-ci (Pommeraye, Le Taillis, La Denilière, La Hunaudais…). La porte d’entrée n’est que dans de rares cas percée en pignon et les jours d’aération sont traités en granite (rectangle : La Soulière, La Touche…) ou en brique (pleins cintres et arcs segmentaires : Bois-Le-Houx, La Guilletière, L’Alleu, La Gérardière, La Roche…). Presque systématiquement surmontée d’un grenier accessible par des gerbières, l’étable peut aussi être couplée à d’autres fonctions comme à Bois Fouqué où un fournil y est associé.

Les écuries qui s’en distinguent généralement par leurs plus faibles dimensions présentent des caractéristiques architecturales voisines. Avec leurs portes cintrées en brique, celles du Bois-Le-Houx, du Petit Bouessay et de La Roche fournissent de bons exemples de réalisations des dernières décennies du 19e siècle et du début du 20e siècle.

Soues à cochons

La part importante prise depuis des temps anciens par l’élevage du porc à Luitré est encore lisible dans la présence de nombreuses soues à cochons, dépendances allongées percées d’ouvertures à linteaux de bois (fin 18e-20e siècles) disposées de manière régulière en façade (alternance d’auges, de portes de logements et de jours d’aération). La plupart du temps mises à l’écart du reste des bâtiments agricoles (La Cochonnière, Villeneuve, Viloret, La Roche), les crèches à porc peuvent également être adossées à un bâtiment plus important (La Soulière, La Barboterie, La Basse Cervelle) ou être encore intégrées à des dépendances multifonctions (La Boulière, Hagron, La Ville Heude, La Soulière). Ces soues sont parfois très importantes en volume comme le montre l’exemple tardif de La Fosse (où les cinq logements de porcs sont combinés à trois stalles réservées aux chevaux).

Granges et hangars

Généralement ouverts sur l’ensemble de la façade, granges et hangars sont inscrits dans l’alignement du logis (La Soulière, La Hunaudais, Le Petit Bouessay…) ou d’une dépendance située à l’écart (La Troisnière, Villeneuve…). On trouve aussi quelques exemples de granges isolées des autres bâtiments agricoles (La Ville Heude, Le Bas Hagron, Launay Fusel…). Les piliers de bois qui soutiennent le toit reposent généralement sur un bloc de granite qui les isole de l’humidité. Les granges du Teillais et de L’Alleu montrent que le pan de bois a fréquemment été employé sur ce type d’ouvrage.

Fours à pain et fournils

Les fours à pain et fournils sont nombreux sur la commune. De forme rectangulaire ou arrondie, les premiers sont situés à l’écart des bâtiments agricoles ou aménagés dans de très rares cas en pignon du logis. Les seconds, à usage souvent collectif, adoptent la forme d’une petite maison et atteignent parfois des dimensions importantes (Bois le Houx, La Basse Cervelle, La Cervelle, Le Bas Monbelleux, La Troisnière, L’Aubertière...). Le fournil est encore dans certains cas associé à un bâtiment multifonctions (La Hélotière, La Ville Heude, La Saudrais). Les plus anciens semblent remonter à la fin du 18e siècle ou au début du 19e siècle.

Puits

Les quelques puits repérés sur la commune sont de forme carrée ou ronde. L’édicule maçonné en moellons de granite est couvert d’un toit d’ardoises à longs pans (Villeneuve). A l’Alleu, la partie supérieure est composée de planches jointives qui reposent sur un soubassement en granite.

Loges d’ouvriers agricoles

Deux loges d’ouvriers agricoles ont été conservées à Luitré. Ces constructions précaires réservées aux commis de ferme ou aux domestiques (lorsqu’ils ne dormaient pas dans l’étable avec les bêtes) laissaient juste la place d’y entreposer une couche. Les deux exemples observés sur la commune sont de rares témoignages de cette pratique aujourd’hui disparue. La loge de la Cochonnière est intégrée à un petit bâtiment que sa structure en pan de bois permet de dater de la fin du 18e ou du début du 19e siècle. Celle de Hagron peut quant à elle être datée de la première moitié du 20e siècle.