Les nombreuses fermes présentes sur le territoire de Parcé sont soit associées en villages (deux ou plusieurs unités), soit isolées. Plus ou moins développées, elles sont composées d'ensembles de bâtiments organisés en alignement ou répartis de manière plus ou moins régulière autour d'une cour. Aux bâtiments les plus anciens (17e et 18e siècles) sont systématiquement associées des constructions plus récentes qui traduisent le développement progressif des exploitations. Leur occupation permanente explique qu'aucune construction ancienne n'ait conservé son état d'origine. La phase de développement la plus importante se situe entre 1850 et 1950, époque de prospérité économique qui voit se moderniser de nombreuses exploitations anciennes.

Organisation du bâti

L'alignement

Généralement aspecté au Sud, l'alignement compte un seul ou plusieurs corps de bâtiments d'époques différentes (cas le plus fréquent). A l'habitation sont classiquement associés grenier, étable, soue, cellier et parfois remise, suivant des variantes attachées à la fortune du propriétaire et à l'importance de l'exploitation. Des dépendances dispersées à l'écart (soue, four à pain, hangar) complètent presque toujours l'ensemble. Les alignements de Mez (18e-20e), du Plessis (18e-20e), de la Fosse (19e-20e), de l'Ecuillère (19e-20e) ou encore de la Mauguinière (19e-20e) sont représentatifs de ce mode d'organisation.

Organisation régulière des bâtiments autour d'une cour

Dans d'autres cas, les bâtiments sont répartis de manière régulière autour d'une cour ouverte qui adopte le plus souvent une forme rectangulaire. Les fermes des Hautes et Basses-Bêmes en fournissent deux exemples intéressants.

Ferme des Hautes-Bêmes

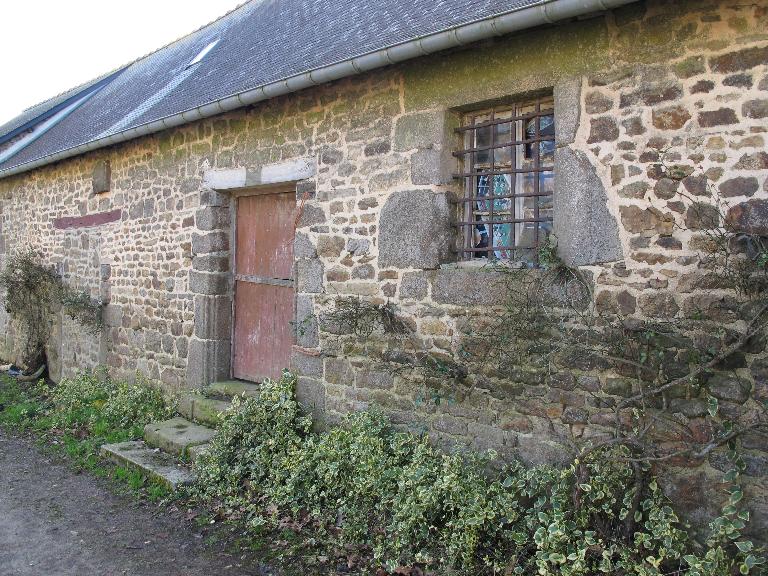

La ferme des Hautes-Bêmes est composée d'un ensemble de bâtiments ordonnés autour d’une cour ouverte de forme rectangulaire et qui présentent une belle unité de construction malgré le remaniement intégral dont a fait l'objet la façade du logis au cours du 20e siècle. L'intérêt de l'ensemble réside surtout dans ses dépendances (étable, écurie, fournil, laiterie, soue) qui témoignent d'un soin particulier dans leur traitement : symétrie des percements, usage important des lignes courbes et combinaison de matériaux de couleurs différentes (grès, granite, brique, terre). De ces bâtiments, qui constituent les seuls exemples de ce type sur la commune, se détache particulièrement la vaste étable qui fait face au logis.

Ferme des Basses-Bêmes

La ferme des Basses-Bêmes présente un bel ensemble de bâtiments ordonnés autour d'un cour ouverte de forme rectangulaire. L'élément le plus ancien est la vaste dépendance en terre (située à l'Ouest de la cour), à la fois grange, hangar et grenier. Toit à croupe, ouvertures à carrée double et faible épaisseur des murs laissent penser que la construction date de la première moitié du 19e siècle (elle ne figure pas sur le cadastre établi dans les premières années du 19e siècle). Les autres constructions de l'exploitation ont pour l'essentiel été mises en place entre la seconde moitié du 19e siècle et le 1er quart du 20e siècle. Face à la grange, un long bâtiment divisé en trois corps abrite deux habitations encadrées de deux dépendances. Enfin, au Nord comme au Sud, deux étables de plan allongé ferment partiellement les deux petits côtés de la cour. Un fournil complète l'ensemble.

La cour peut aussi dans certains cas n'être fermée que sur deux de ses côtés par des bâtiments en équerre : Le Bas Plessis (18e-20e), La Petite Mussonnière (19e-20e), La Mancelière (18e-20e).

Les dépendances

Les dépendances les mieux représentées sur le territoire communal sont les étables et les soues à cochons. Leur grand nombre permet d'apprécier la forte place de l'élevage dans l'économie rurale depuis plusieurs siècles. Hangars, remises et fournils sont également conservés en nombre. Les matériaux employés à leur construction sont les mêmes que ceux utilisés pour les habitations : grès, granite, schiste, brique, bois et plus rarement terre.

Étables

Quand elles n'ont pas été détruites, les étables les plus anciennes ont presque toujours fait l'objet de remaniements ou de reconstructions qui expliquent leur rareté et leur faible authenticité. Les constructions des années 1850-1950 sont de loin les plus représentées. Si les étables inscrites dans un alignement sont nombreuses (L'Ecuillère, La Mauguinière...), les plus intéressantes sont celles qui ont été édifiées à l'écart de l'habitation. Elles présentent des formes simples : plan allongé, rez-de-chaussée généralement surmonté d'un grenier, toit à longs pans... On compte parmi les constructions les plus anciennes l'étable de la Grande Mussonnière (limite 18e-19e). Celles de la Biguerie et de l'Epinette (1ere moitié du 19e siècle) fournissent d'intéressants exemples de dépendances multifonctions en terre. Beaucoup plus répandues, les étables édifiées entre 1850 et 1950 présentent des ouvertures rectangulaires ou semi-circulaires traitées en granite taillé (La Haie de Terre), en brique (La Mancelière) ou combinant les deux matériaux (Le Foeil, la Regrette, La Couanneterie, Maurumier...). L'étable de la ferme des Hautes Bêmes, déjà évoquée, se démarque très nettement des constructions de cette période par le grand soin apporté à sa construction.

Soues à cochons

Les soues à cochons sont soit mises à l'écart de l'habitation, soit aménagées en pignon du logis ou d'une dépendance. De loin les plus nombreuses, les constructions isolées (hygiène) adoptent un plan rectangulaire et sont couvertes d'un toit à longs pans en ardoise. La façade où alternent de manière régulière portes, auges et jours d'aération combine le grès (murs) au granite (auges) et au bois (linteaux d'ouvertures). La plupart datent des 19e et 20e siècles (La Mancelière, La Grande Mussonnière, La Petite Mussonnière, Les Dérouaries...).

La soue occupe dans de plus rares cas un bâtiment étroit inscrit dans le prolongement du logis ou d'une dépendance dont elle partage parfois le toit. Les portes des logements, accès aux auges et jours d'aération occupent souvent le pignon et sont surmontés d'une gerbière donnant accès au grenier situé à l'étage (La Mauguinière, La Haie de terre). La ferme des Hautes-Bêmes, déjà évoquée, possède une soue soignée dans sa mise en œuvre (ouvertures cintrées, combinaison du grès, du granite, du bois et de la brique).

Hangars et remises

Les hangars et remises recensés sur la commune présentent des formes classiques : plan allongé, façade largement ouverte, piliers de bois reposant sur des blocs de granite... Ces constructions sont le plus souvent isolées des autres bâtiments de l'exploitation (L'Abbaye...) et peuvent être associées à une autre dépendance. Les hangars du manoir du Plessis (qui étaient encore couverts de chaume dans les années 1960) et de Mué comptent parmi les plus anciens observés sur la commune (18e - 19e siècles). Le plus souvent en pierre, les murs peuvent également être élevés en terre (Les Basses-Bêmes) ou composés de planches de bois (Le Buisson, Les Hautes Bêches). Dans de plus rares cas, le hangar se trouve inscrit dans l'alignement de l'habitation (Les Hautes Bêches, Les Rues Jalesmes...).

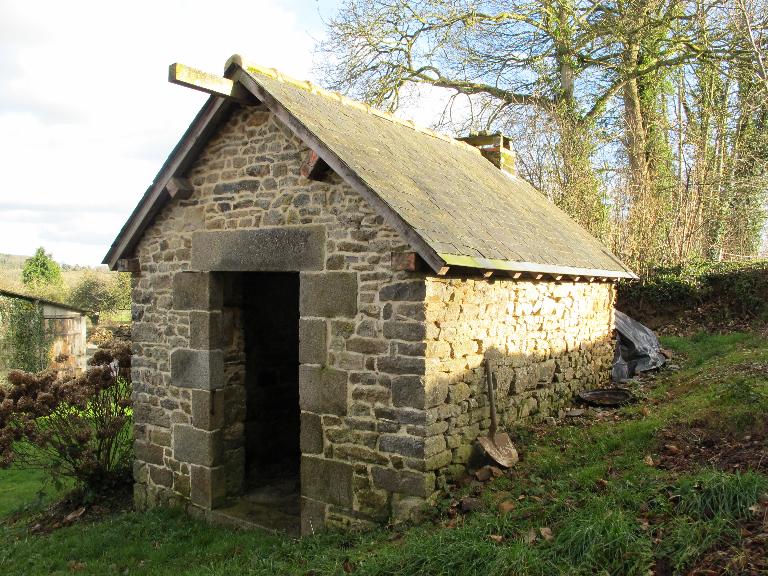

Fours à pain et fournils

Rarement aménagés en pignon de l'habitation, les fours à pain conservés sur la commune de Parcé sont le plus souvent situés à l'écart des bâtiments agricoles et présentent un plan circulaire ou semi-circulaire (La Glérie, La Rouale). Plus importants en volume, les fournils adoptent la forme d'une petite maison (plan rectangulaire, toit à longs pans) : Le Bas-Mué, Les Rues, Les Basses-Bêmes, Champassault, La Glérie... Il n'est pas rare qu'ils soient associés à une autre fonction : Le Bas Mué (fournil, grenier). Celui des Hautes-Bêmes apparaît comme le plus original dans sa forme.

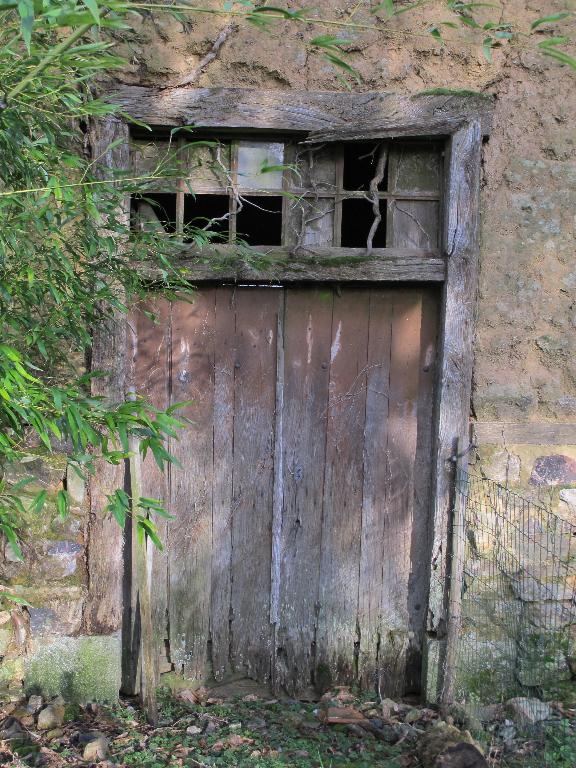

Dépendances en terre

Les dépendances en terre conservées sur le territoire communal sont datables du 19e siècle. Ces constructions formées d'un soubassement en pierre sur lequel sont élevés des murs en bauge percés d'ouvertures à carrées présentent souvent des fonctions combinées : La Biguerie (étable, soue, grenier), Les Basses Bêmes (grange, hangar, grenier), L’Epinette (étable, grenier). Les dépendances en torchis ont été moins bien conservées et sont aussi moins nombreuses (La Bussonnière, La Regrette).