La technique du pan de bois se retrouve sur plusieurs types d’édifice : porches au-devant de maisons maçonnées, corps de passage au-dessus d’une ruelle, façades.

Prédominance des maisons à porche

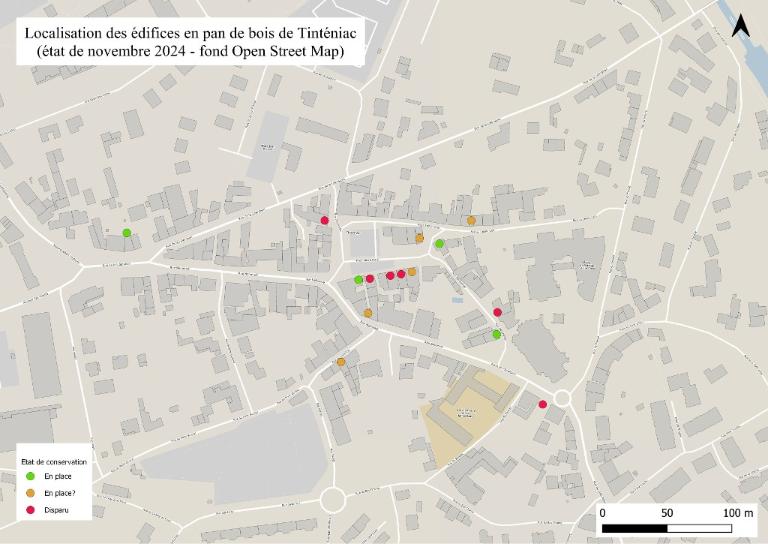

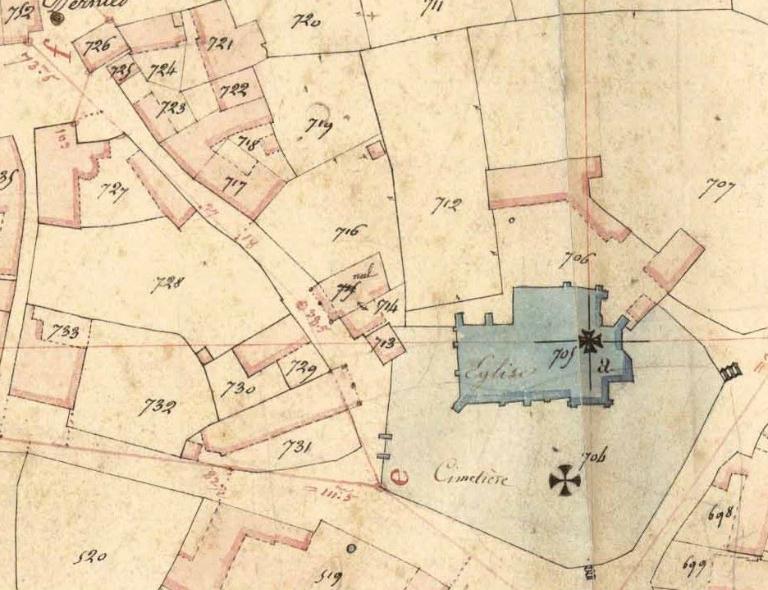

Cette typologie représente la majorité du corpus en pan de bois identifié à Tinténiac. Intimement liées au commerce, on les retrouve autour de la place de la Cohue où se tenait le marché (actuelle place André Ferré) mais aussi le long de la rue des Dames, autour de l’église et de son cimetière. Seul le porche est en pan de bois et s’avance au-dessus de la rue, soutenu par des piliers de pierre (10 rue des Dames) ou des poteaux de bois (place de la Cohue). L’alignement des porches forme une galerie marchande qui permet de circuler à couvert. Ainsi, le plan cadastral de 1836 indique encore quatre porches autour de la place de la Cohue. Il est fort probable qu’il y en ait eu d’autres, détruits dès le 18e s. Des cartes postales du début du 20e s. donnent une idée de la structure et de l’esthétique de ces porches qui remontent probablement au 16e s. (10 place André Ferré).

La rue des Dames, qui relie l’église à la place de la Cohue, comprenait la prison (identifiée par l'abbé Bossard comme étant le 8 rue des Dames) et l’Auditoire où se rendait la justice. Deux porches y subsistent au début du19e s. dont celui dit Blanchet ou Beauchet, habité par les demoiselles de la Raisnais en 1597 puis propriété des demoiselles du Flachay au 18e s. (Bossard : 87-88 ;117). L'Abbé Bossard relève dans les archives les noms de propriétaires de plusieurs maisons à porches aux 15e et 16e siècles aujourd'hui difficilement localisables avec précision, dont la maison la maison Frin (aveu de 1539, Bossard : 119). Celle-ci correspond-elle à l'édifice identifié au 3 rue du Puits Frin ? Le même auteur relève près de l'ancienne mairie (détruite, anciennement sur la place de l'Auditoire, à proximité de l'église et du porche Blanchet), la maison de la Préguinière avec son porche sur trois poteaux de bois, propriété de Cécile de Québriac, dame de la Gautraye. il la décrit comme se composant d'une cuisine, d'un salon et d'un pavillon (Bossard : 117). Elle correspond peut-être au porche visible sur le cadastre de 1938, au sud du cimetière.

Des édifices qui interrogent

La ruelle de la Cohue relie la place des halles à l'une des principales rues de Tinténiac, aujourd'hui rue Nationale. Aux deux extrémités de cette ruelle, un corps de passage en pan de bois relie les maisons de part et d'autre. De structures simples, leur ancienneté et leur usage est mal connu (simple couloir ? autre fonction ?). Non cartographiés, le corps de passage nord apparaît néanmoins sur les cartes postales du 20e s. Le poteau qui le soutien le long du n°6 place André Ferré suggère qu'il fonctionnait déjà avec le porche disparu de cet édifice.

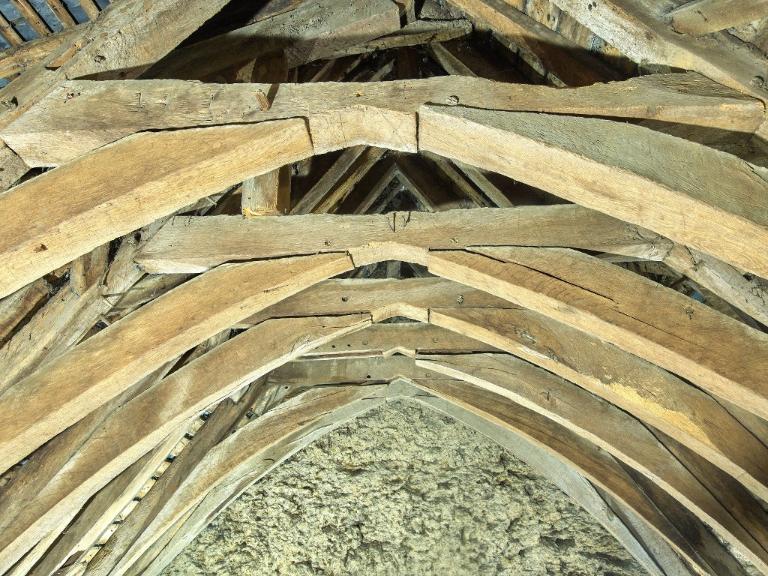

Le n°2 rue du Chêne-Vert constitue lui aussi un bâtiment à part dans le corpus en pan de bois de Tinténiac, daté par dendrochronologie de 1550-1551 : il conserve une façade nord en pan de bois sur mur-bahut a priori sans ouvertures originellement ainsi qu'une charpente remarquable à chevrons formant ferme. A proximité directe du manoir de la Grande Maison, un écu orne l'une de ses entretoises. Son usage questionne ; l'hypothèse d'un ancien auditoire est avancée par V. Jouve dans son étude architecturale (cf. annexes).

Le n°3 rue du Puits Frin, évoqué plus haut et construit sur trois façades en bauge présente un pignon essenté d'ardoises qui cache un probable pan de bois. L'essentage, le remaniement du rez-de-chaussée du pignon (porte de garage) et la présence de bâtis mitoyens - dont un du 16e s.-17e s. - empêche une lecture correcte de l'édifice.

Enfin, du faux pan de bois habille plusieurs bâtiments dont une extension au n°6 Square Albert Tostivint et au n°15 rue des Dames. Ces revêtements, qui reprennent en partie les codes esthétiques du pan de bois (poteaux, écharpes...), cachent ou non un véritable pan de bois et n'ont aucun rôle structurel.

Chargé d'études stagiaire au service de l'Inventaire en 2024