Implantation du bâti :

Le territoire de la commune du Rheu est marqué par plusieurs cours d’eau : le ruisseau du Lindon, la rivière de la Flume et la Vilaine. Le bâti agricole s’est implanté en conséquence.

Les anciennes fermes sont souvent isolées ou en écarts. Certaines fermes, anciennement situées dans le bourg (comme nous pouvons le voir sur des vues anciennes) ont laissé place à des constructions modernes dans les années 1980. Suite au développement important du bourg dans la deuxième moitié du 20e siècle, certaines fermes situées en périphérie de bourg ont été intégrées dans des lotissements contemporains. C’est le cas des fermes de la Noé et de la Mare du Rheu aujourd’hui respectivement réhabilitées en centre culturel et en médiathèque.

Les fermes s’implantent sur des topographies relativement planes : des plateaux, des coteaux ou des fonds de vallées. Elles contribuaient auparavant à la forte structuration du paysage dans lequel elles s'intégraient par la présence de haies bocagères, de chemins creux et de mares. A partir des années 1960, le remembrement a modifié le paysage du territoire par la suppression du bocage. Quelques chemins creux menant aux fermes subsistent encore.

Les façades principales des bâtiments sont généralement orientées au sud pour des raisons de luminosité et de chaleur. La façade nord est peu perçée voire aveugle. Un cellier y est souvent adossé. Néanmoins, à partir du 19e siècle les fermes s'alignent de plus en plus face à la route.

Matériaux et mise en œuvre :

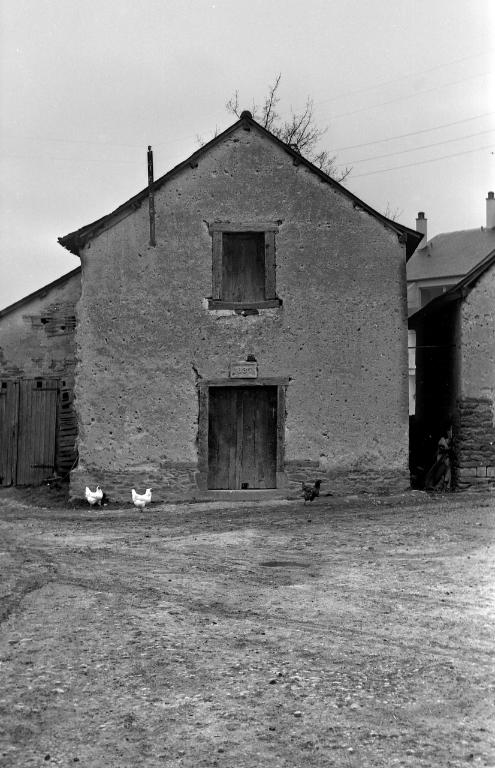

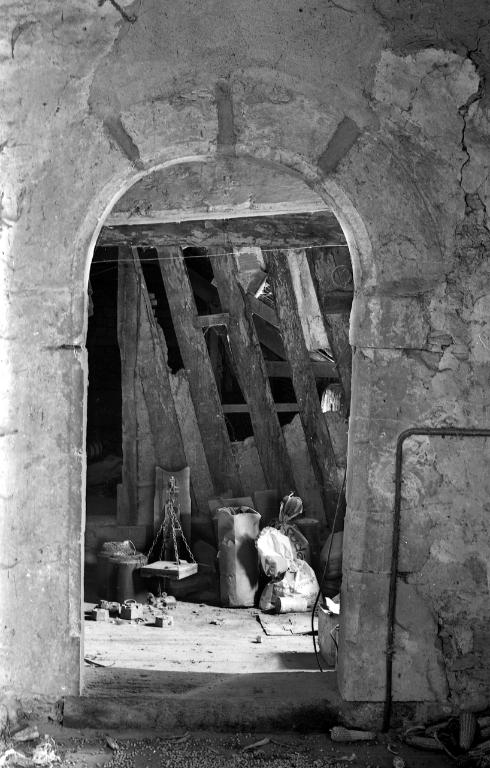

Sur la commune du Rheu, les fermes sont en grande partie construites en terre aussi bien pour les habitations que pour les dépendances. La technique employée est celle de la bauge. La bauge est un procédé de construction en terre crue dont la particularité est de ne pas utiliser de coffrage ni de structure en bois. Le mur en terre est élevé par levées successives d’environ 50 à 80 cm sur un solin de pierre. Le solin assure une bonne assise du bâtiment et l’étanchéité entre le sol et la terre assurant une bonne solidité de la construction. Il est maçonné en moellons de schiste pourpre dit “schiste de Pont-Réan” qui est couramment utilisé sur le territoire en raison de la composition du sous-sol du bassin rennais. Le solin est légèrement enterré dans le sol et dont la hauteur varie de 60cm à 1m. La terre étant très sensible à l’eau, le rôle de la maçonnerie en pierre est donc de limiter les remontées capillaires. De même, La bauge est créée à partir d’un mélange de terre argileuse, à l’état plastique, et de fibres végétales (paille de seigle, balle d’avoine…) ou animales (poils de vache ou crin de cheval). Elle peut comporter des petits cailloux déjà présents dans la terre. Lorsqu’elle est suffisamment malaxée, l’élévation des murs s’effectue par levées successives à l'aide d'une fourche sur une hauteur pouvant aller jusqu'à un mètre. Une fois la terre sèche, elle est triquée, puis parée à l'aide d'un "paroir" afin de lisser les murs de manière plus ou finie selon le rendu souhaité. Cette étape est alors répétée jusqu'à obtention de la hauteur désirée.

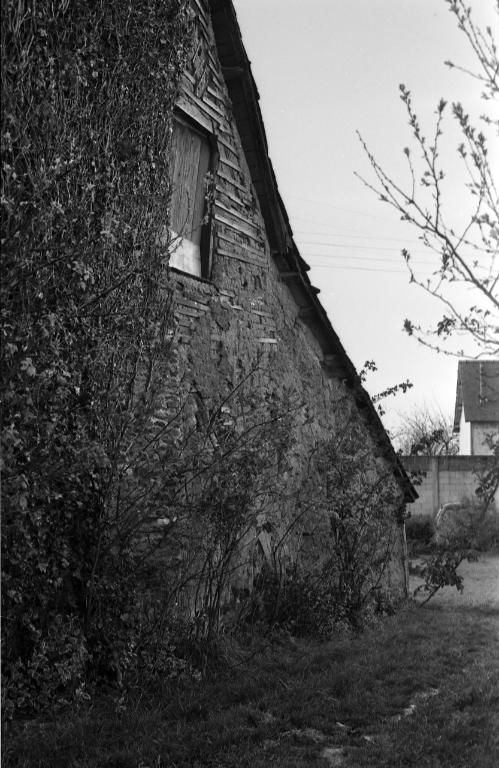

Quelques bâtiments en pan de bois ont été retrouvés sur la commune. Cette technique de construction en terre s'appuie sur une ossature en bois remplie de torchis (terre et végétaux) maintenu par des lattes de bois. En général, les murs pouvaient être protégés par un enduit. Plusieurs fermes recensées possèdent un pignon en pan-de-bois, comme au Plessis-Saucourt ou dans la grange de la Jouaudière. Par ailleurs, les cloisons intérieures sont généralement traitées en pan de bois comme à la ferme de Mahomat. Des essentages en ardoise pouvaient protéger les façades les plus exposées comme on peut le voir sur le pignon de l’habitation de la Touche Bouvier ou à Mahomat.

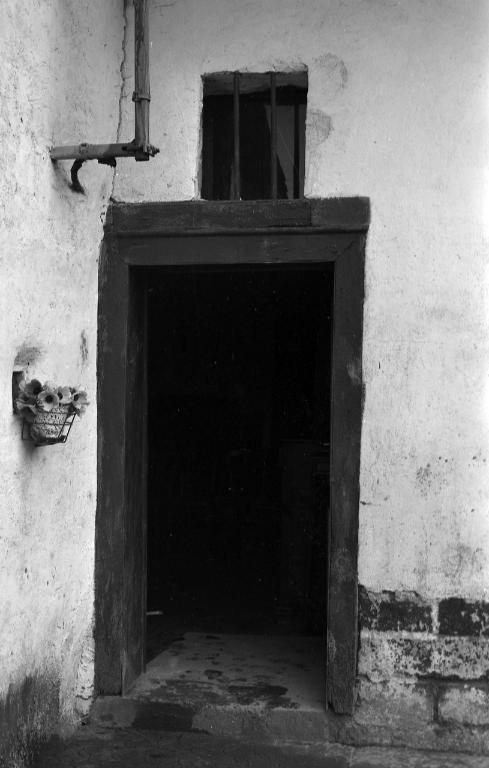

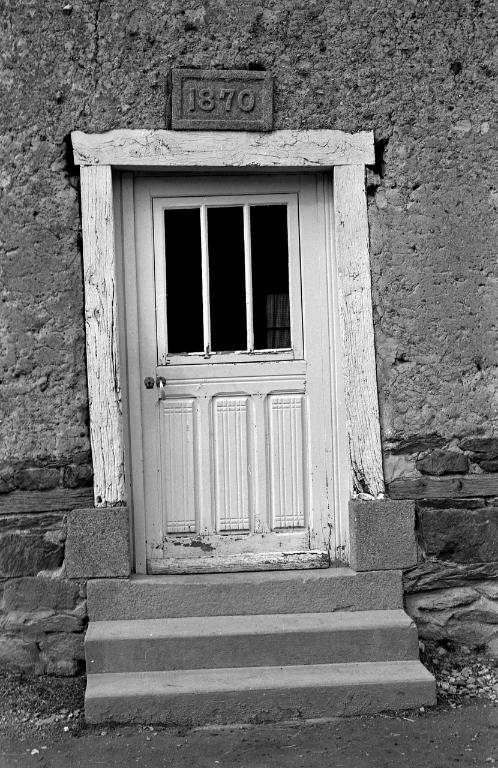

L’utilisation de la brique est abondante au cœur de la commune. Son utilisation s’est généralisée grâce à l’implantation de plusieurs briqueteries sur le territoire à partir de la seconde moitié du 19e siècle, entraînant des modifications dans l’architecture de la commune. Ainsi, les carrés de bois laissent place à des encadrements en briques.

L’architecture :

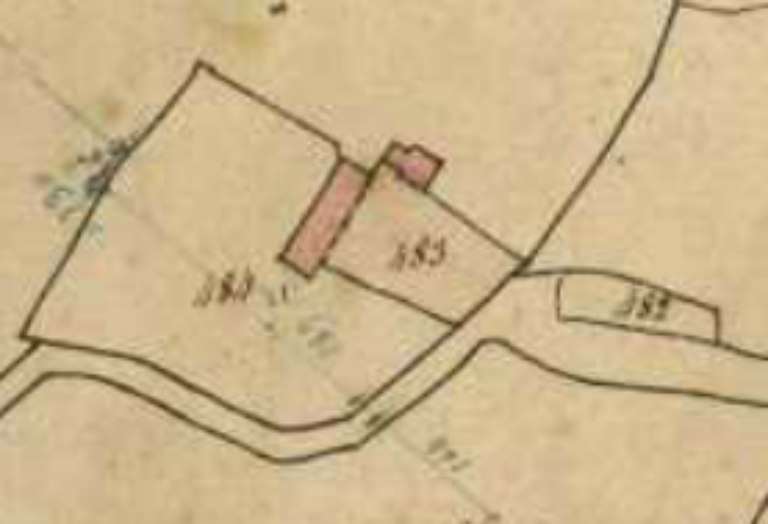

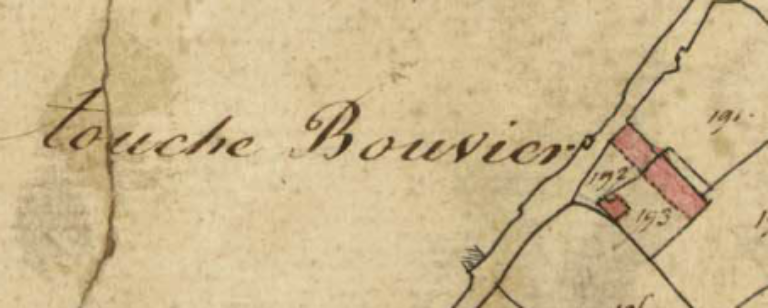

La majorité des corps de ferme recensés est constituée d’un alignement principal doté d’une double fonction : résidentielle et agricole, c’est-à-dire d’un logis et des dépendances. Les bâtiments sont souvent disposés autour d’une cour centrale : les Hauts-Ruisseaux, la Touche-Bouvier, la Bouvardière, la Barberais, la Fleuriais. Un certains nombre d’alignements se sont constitués face à la route, comme la ferme de la Heuzardière.

Le logis se distingue des autres bâtiments par une toiture plus haute avec une cheminée. C’est le cas à la ferme de la Fleuriais, des Hauts-Ruisseaux, du Plessis-Saucourt ou encore de la Touche Bouvier où les dispositions originelles ont été relativement bien conservées.

Le logis se compose d’un rez-de-chaussée et d’un étage de comble. Cet étage est un espace de stockage, auquel on accède par une ou plusieurs gerbières. Un corps de ferme fait exception : les Métairies de Moigné, vaste ensemble en bauge composé d’un rez-de-chaussée et de deux étages carrés. A ce titre, c’est un élément singulier mais très remanié à l’intérieur.

Au cours des 17e et 18e siècles, les façades sont asymétriques. Les ouvertures sont de dimensions variables afin de répondre aux besoins intérieurs. On distingue les façades nord et sud : si le mur gouttereau sud est largement percé de baies, le mur gouttereau nord est aveugle ou quasi aveugle.

A partir du 19e siècle, les façades s’organisent de manière symétriques. L’apparition de théories hygiénistes, prônant des besoins d’air et de luminosité, engendrent une organisation régulière et symétrique des façades en travée. Les ouvertures sont agrandies et encadrées de briques. Par ailleurs, la pente de toiture est plus faible qu'auparavant, cela s’explique par la présence gouttière (Question pour Stéphanie, Est ce vrai?)

A l’intérieur, les pièces sont en enfilades séparées par un mur de refend auquel s’adosse parfois la cheminée. Cette dernière peut également se trouver sur le mur pignon. Concernant les portes, elles pouvaient être à simple ou à doubles battants. Les murs intérieurs étaient badigeonnés au lait de chaux afin d’apporter davantage de luminosité et d’assainir l’espace.

Des dépendances encadrent le logis principal. Elles peuvent être accolées, en retour d’équerre ou indépendantes. Les dépendances sont composées d’un rez-de-chaussée et d’un étage de combles ayant une fonction de stockage, desservies par des gerbières.

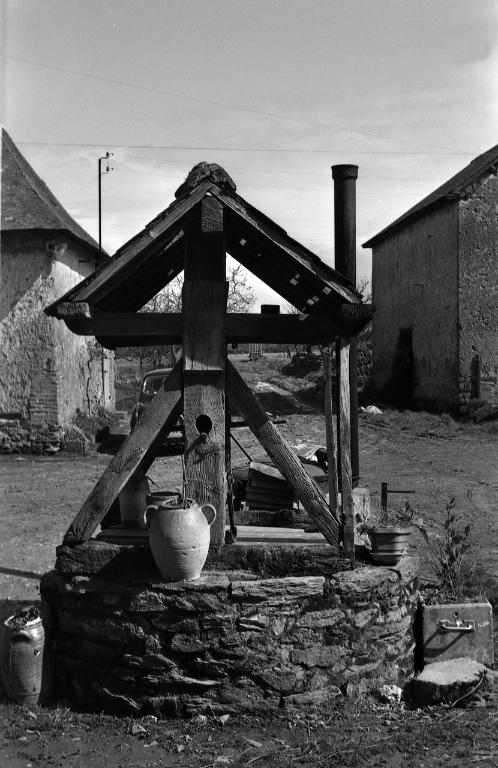

Patrimoine d’accompagnement de ces fermes, les puits et les fours à pain, ne remplissant plus leur fonction, ont souffert d’un manque d’entretien et parfois de destructions au cours de la deuxième moitié du 20e siècle. Les puits, ronds ou carrés, sont maçonnés, les superstructures sont en bois et le tout est recouvert d'un toit en ardoises, comme le puits de la Cranais.

Le remaniement des bâtiments agricoles :

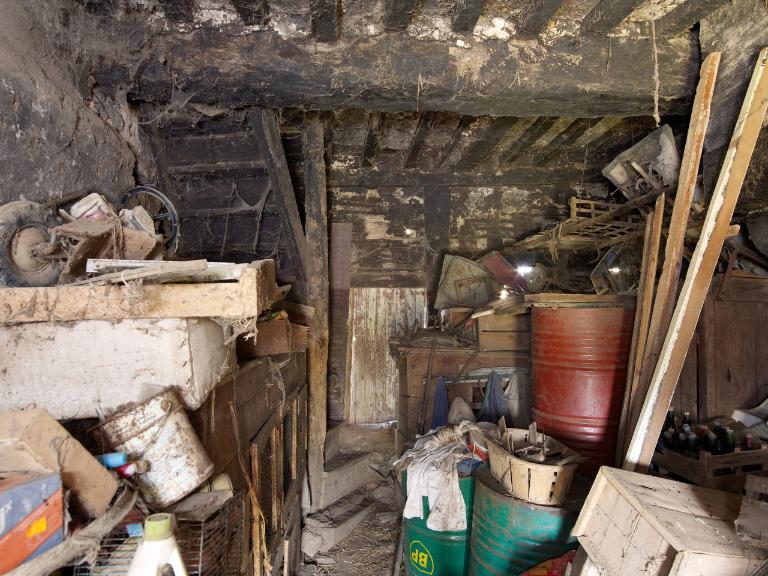

Comme dans tout le bassin rennais, l’architecture en terre contribue fortement à l’identité du Rheu et de ses paysages. La bauge est une technique constructive méconnue représentative de l’architecture agricole du bassin rennais. La présence d’enduit mais également un manque de valorisation et de transmission de connaissances participent à la méconnaissance de cette architecture. Cela entraîne des destructions et des remaniements sur un bâti facilement transformable par son matériau. Pourtant, ces fermes témoignent d’une identité agricole autrefois très présente sur le territoire.

Aujourd’hui, seulement 5 fermes ont conservé une activité agricole sur le territoire communal. L’ensemble des autres fermes ne possèdent plus qu’une fonction domestique. Inévitablement, le bâti est adapté afin de répondre à cette fonction mais aussi aux besoins et exigences actuels en matière de confort. Ainsi, les ouvertures (portes, fenêtres, gerbières) ont généralement été modifiées par des rajouts ou des agrandissements afin d’apporter plus de luminosité, ce qui gênent la lecture du bâti.

Néanmoins, certaines annexes agricoles ont conservé leur aspect originel. On peut deviner la présence de la terre par la présence d’une toiture à coyau pour préserver les murs des eaux de ruissellement et le manque d’aplomb des murs. De même, les soubassements en schiste sont laissés apparents, permettant de déduire la nature du gros œuvre.

chercheur SRI