Le site est aujourd’hui composé de l’ancienne usine de production de béton, d’une partie des anciens bureaux administratifs, d’une maison et d’un pavillon de démonstration partiellement construit. L’usine sert aujourd’hui d’entrepôt à une entreprise de produits sidérurgiques, les anciens bureaux et le pavillon sont à l’abandon, tandis que la maison est encore louée.

- inventaire topographique, L'Hermitage

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Rennes Métropole - Le Rheu

-

Commune

L'Hermitage

-

Adresse

rue de Cintré

-

Dénominationsusine d'éléments préfabriqués

-

AppellationsUsine CIAB

L’histoire de l’usine de béton de L’Hermitage est relativement courte mais intense – l’usine est construite en 1965 et ferme vers 1985. Sa période de production ne dure que 20 ans mais l’entreprise occupe une place non négligeable dans l’industrie du béton et des constructions rennaises après la reconstruction. L’expansion de Rennes avec la construction de grands ensembles, dont les plans sont répétitifs, explique l’implantation de cette usine. Elle produit du béton et des dalles en béton préfabriqué, matériau essentiel dans la construction suivant la Seconde Guerre mondiale. Les éléments porteurs des bâtiments sont majoritairement en béton plein, les matériaux traditionnels comme la pierre, la brique et le terre étant de moins en moins usités.

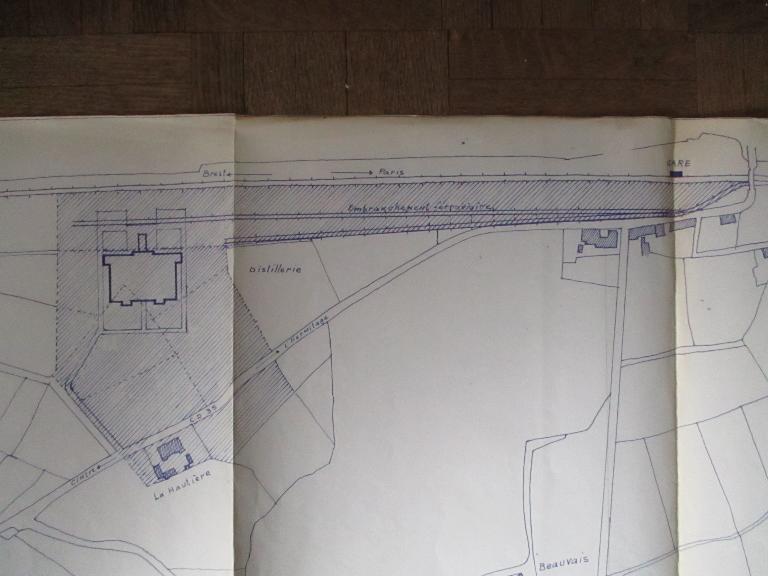

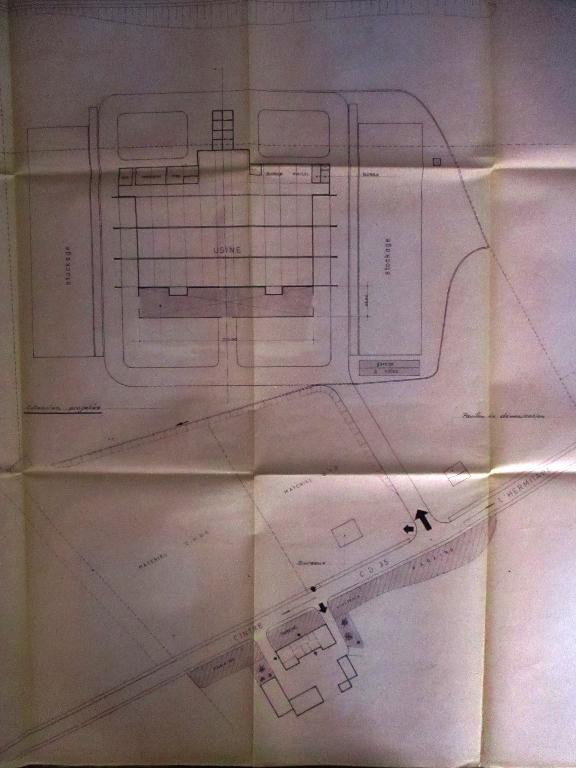

En décembre 1964, l’entreprise Constructions Industrielles Appliquées de Bretagne (CIAB) dépose un permis de construire pour établir une usine à La Hautière de L’Hermitage. La société anonyme au capital de 300 000 Francs acquiert un terrain d’environ 75 000 m² et y fait construire une usine de préfabrication de béton. L’ensemble du site rassemble l’usine de production, un parc de stockage, un parc matériel, un embranchement SNCF et des bureaux.

Les locaux s’étendent au nord et au sud de l’actuelle rue de Cintré. L’usine est implantée au nord, possède son propre embranchement ferroviaire, relié à la gare de l’Hermitage, afin de livrer la production par voie ferroviaire, à l’instar de la distillerie et la cidrerie situées plus à l’est. Du côté sud de la route sont implantés les bureaux de la direction.

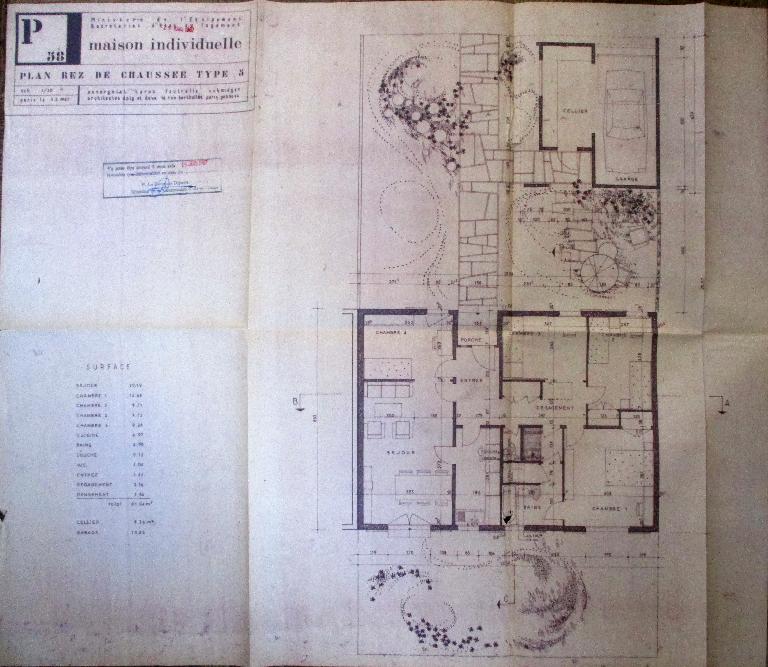

En mars 1967, l’usine fait construire une maison individuelle le long du chemin départemental. Cette maison, destinée à la location, doit également servir à démontrer les capacités constructives de l’entreprise. Quelques mois plus tard, l’entreprise est si florissante que la direction envisage la construction d’un parc de démonstration au sud du chemin départemental 35. Un projet propose la construction de 4 prototypes de constructions-témoins fabriqués par l’usine, pour démontrer ses capacités constructives et esthétiques. Les documents d’archives ne permettent pas de savoir si ce projet a réellement vu le jour.

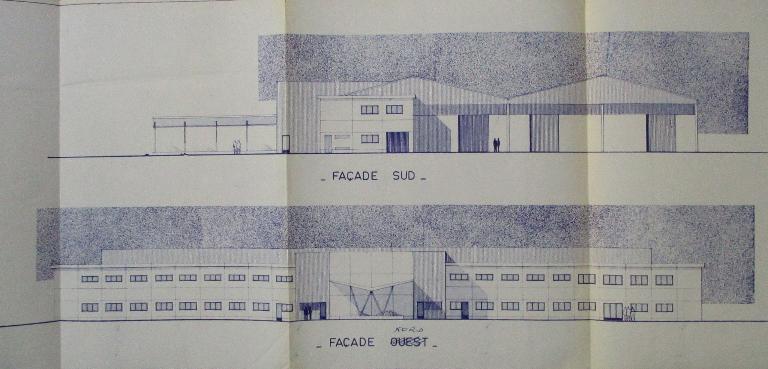

Entre 1970 et 1972, l’usine dépose plusieurs permis pour la construction de bâtiments administratifs. Finalement, un bâtiment est construit en face de la maison de démonstration en 1970, pour être ensuite agrandi en 1972. Il est encore en place aujourd’hui et visible le long de la rue de cintré. L’entreprise envisage également la construction d’un second pavillon de démonstration, plus vaste que la maison de 1967, mais il ne semble pas que ce projet ait été réalisé. Entre 1970 et 1972 est également construit une partie d’un bâtiment, désignée comme « ¼ de la façade Marly », toujours visible au nord de la maison de 1967.

En 1971, l’usine de béton est agrandie vers le sud. L’implantation d’une centrale à béton et d’un silo de stockage d’agrégats est conçue en 1982. Ce projet de grande envergure est envisageable grâce au rattachement de l’entreprise au groupe Indusbéton ; la C.I.A.B est alors devenue S.N.C.I.A.B, Société Nationales des Constructions Industrielles Appliquées de Bretagne. Ce complexe, qui sert à la fois la production de produits en béton et de béton prêt à l’emploi, ne semble cependant pas avoir été réalisé. L’entreprise dépose le bilan au milieu des années 1980. En 1988, le site est racheté par une entreprise locale de produits sidérurgiques. La partie sud de la propriété a été vendue et les anciens bureaux au sud de la rue de Cintré ont été détruits et remplacés par d’autres industries.

Durant son activité, la CIAB joue un rôle important à l’échelle de la commune puisqu’elle emploie une centaine de salariés. Elle a peut-être participé à la construction des lotissements de la Rossignolière et du Rocher de l’Hermitage, construits dans les années 1960 et 1970. Elle joue également un rôle notoire dans les constructions de Rennes, notamment par sa production de béton en grande quantité et par la construction des grands ensembles de Villejean et de Maurepas. Elle participe aussi à la construction de deux églises rennaise, dont l’église Saint-Benoît, dans le quartier du Blosne. Elle aurait également contribué à la construction de l'Éperon, situé sur la dalle du Colombier.

(Sources : Archives municipales de L'Hermitage, M. Chouan, maire et M. Bonenfant, actuel propriétaire)

-

Période(s)

- Principale : 2e moitié 20e siècle

-

Dates

- 1965, daté par travaux historiques

- 1967, daté par travaux historiques

- 1970, daté par travaux historiques

-

Auteur(s)

- Auteur : architecte, maître de l'oeuvre signature

-

Auteur :

Auvergniot, Caron, Fautrelle et Schmidgenmaître de l'oeuvre, architecte signatureAuvergniot, Caron, Fautrelle et SchmidgenCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

groupement d’architectes : Auvergniot, Caron, Fautrelle et Schmidgen

L’usine se compose d’un bâtiment principal de plan massé, mesurant 5 000m². Elle était à l’origine flanquée de chaque côté d’une grue 645 et d’une zone de stockage, mais ces installations ont disparu.

La zone de production était organisée suivant un axe Nord-Sud. Au sud, dans la partie la plus vaste, se trouvait la zone de préfabrication et deux thermo-blocs. La zone de malaxage du béton, l’embranchement ferroviaire et les accès principaux se trouvaient au Nord.

Le bâtiment possédait également un monte-charge, des magasins, une chaufferie, un compresseur et une trémie pour agrégats à l’extérieur. Au nord-est se trouvaient les vestiaires, les sanitaires et l’infirmerie pour les employés. Au nord-ouest se trouvaient le hall d’entrée, le bureau d’outillage et les bureaux : celui des contremaîtres, du chef d’usine et du chef de parc.

Le bâtiment contient encore des équipements et outillage des années 1970 : une chaudière, une marmite pour faire chauffer le béton, des panneaux moulés, des rossignoles, etc.

Les bureaux sont typiques des années 1970. La structure est entièrement constituée de béton produit par l’usine. Les murs extérieurs et intérieurs sont des panneaux Murcéram du système Fiorio, recouverts d’un mortier taloché. Les menuiseries et les portes extérieures sont incorporées dans les panneaux de Murcéram. Les ouvertures sont dotées de volets roulants en aluminium et les allèges sont en mosaïque bleu. Le toit terrasse est couvert par une dalle avec hourdis. Dans les intérieurs, la dalle de béton armé est recouverte de dalles de thermoplastique ou de moquette, avec des seuils en laiton et des plinthes en sapin. Les parements intérieurs sont en plâtre lissé. Les plafonds étaient peints en blanc mat (peinture glycéro). Le chauffage central se faisait au fuel et alimentait des radiateurs en acier.

La maison de type F5 servait également de pavillon d’exposition pour l’entreprise. Elle est toujours en place au 10, rue de Cintré. La maison est construite sur une dalle de béton armé. Les murs de façade sont fabriqués suivant le procédé Fiorio : ils sont constitués de Murcéram, des briques creuses à alvéoles enserrées de panneaux de béton réalisés par l’usine. L’ensemble est enduit au plâtre sur la face intérieure et au ciment sur la face extérieure. La charpente est composée de fermettes en sapin du nord traité, fixées sur le plancher béton. La couverture était à l’origine en ardoise ou en anas de lin.

La maison comporte un hall d’entrée, une cuisine, un séjour, 4 chambres, une salle d’eau et des toilettes. Les impératifs matériels et esthétiques décrits dans le permis de construire illustrent le souci hygiéniste du Service Départemental de la Santé et du Ministère de la Construction après la Seconde Guerre mondiale. Ces institutions réglementent les installations des constructions. La maison est enduite de couleur blanche et les menuiseries sont peintes de couleur grise afin de respecter l’impératif de « teinte neutre claire ». Elle est dotée d’une fosse septique pour récolter les eaux usées, de l’électricité, d’un équipement sanitaire et ménager, ainsi que d’un système de ventilation dans la cuisine, la salle d’eau et les WC pour assurer le renouvellement de l’air. Ces installations tendent à devenir la norme dans les années 1960 et 1970 mais constituent encore des symboles de modernité. La maison possède également un cellier et un garage, fleuron de la construction des années 1960 démontrant l’importance qu’a pris l’automobile.

Depuis sa construction, la maison a subi de forts remaniements, notamment en façade sur rue. Les ouvertures ont toutes été modifiées ; des fenêtres ont été supprimées et d’autres ont été transformées en porte-fenêtre. Une ouverture supplémentaire a été ajoutée sur le mur ouest. Au nord, le cellier et le garage ont été détruits. La construction conserve cependant ses proportions en élévation et en toiture.Dans le jardin se trouve également une arcature, amorce probable d’un autre bâtiment de démonstration non achevé.

Le pavillon Marly, construit entre 1970 et 1972, est une seconde construction de démonstration de l’entreprise. C’est pourquoi il est davantage travaillé sur les façades visibles depuis la voirie que sur les façades arrières restées lisses. Il ne dispose pas d'aménagement intérieur. Le bâtiment ne compte que deux travées et semble tronqué ; un plan de 1972 le désigne d’ailleurs comme « ¼ de la façade Marly » Il est destiné à présenter les possibilités techniques et esthétiques du béton, à un coût moins élevé que la pierre.

Il imite les constructions des 18e et 19e siècles:

- Façade ordonnancée par travée

- Motif de bossage au niveau des trumeaux et d’un chaînage d’angle

- Fenêtres hautes à linteau segmentaire, surmontées de mascarons (motif représentant un visage humanoïde faisant une grimace ou expression autre)

-Bandeau et corniche moulurés

-Toiture à la mansarde avec lucarnes à ailerons surmontées de clés

L’usine emploie le procédé Fiorio pour la fabrication du béton. Il est l’un des nombreux procédés permettant l’industrialisation des chantiers de construction après la Seconde Guerre mondiale. Ces processus illustrent la standardisation, l’ampleur et la rapidité de construction des bâtiments d’après-guerre. En 1964, la capacité de production de l’usine s’élève à 3 logements par jour, puis augmente avec les années. En 1972, la maison-témoin construite sur la parcelle de l’usine est d’ailleurs désignée comme « maison individuelle industrialisée ».

La plupart des procédés de construction français ont des similitudes ; leur spécificité réside essentiellement dans les assemblages et les jonctions entre les panneaux. Le procédé Fiorio possède un type de repos sur toute la longueur de l’élément porteur. La production est essentiellement constituée de panneaux lourds et porteurs en béton de masse. Le procédé Fiorio se passe d’une ossature métallique, si bien que le béton n’est pas « armé » mais plein. Le béton est moulé pour former des panneaux de béton plein, directement prêts à être assemblés sur le chantier.

La construction d’une telle usine et l’ampleur de sa production nécessitent des investissements considérables, cependant ces installations permettent une rapidité d'exécution qui répond au besoin croissant de constructions. De plus, l’entreprise couvre elle-même la totalité des opérations, de la fabrication jusqu’au montage des panneaux préfabriqués, si bien qu’elle possède une forte rentabilité. Elle joue donc à la fois un rôle d’industrie lourde et d’entrepreneur du bâtiment.

-

Murs

- béton

-

Toitsardoise

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Architecte de l'usine