Qualifiée de "berceau du cyclisme sur piste" par le coureur professionnel et journaliste Jean Bobet (1930-2022), la Bretagne possède un corpus très important de vélodromes, dont la construction s'étale de la toute fin du 19e siècle à nos jours. Si certains des plus célèbres de ces vélodromes, comme Kerabécam à Brest ou Beaufeuillage à Saint-Brieuc, ont disparu, l'ensemble encore en place offre un panorama complet de l'évolution des "anneaux cyclistes" depuis l'invention du "vélocipède" par le français Pierre Michaux en 1861.

Véritable "phénomène de société" dès la naissance du cycle moderne, selon des observateurs contemporains, l'émergence du cyclisme est spectaculaire et précoce dans la région. Alors que les premières courses sont organisées à Saint-Cloud ou entre Paris et Rouen en 1868 et 1869, avant même la fixation de la bicyclette moderne (la "bicyclette de sécurité", née à Coventry en 1880), des manifestations sont mentionnées à Rennes, Vannes ou Brest en 1869, les deux premières se signalant même par les créations, pionnières en France, de "Véloce-clubs" la même année. Les premières pistes sont improvisées : on roule ainsi dans les promenades publiques du Mail (Rennes), de la Rabine (Vannes) ou du cours Dajot (Brest) avant de solliciter l'aménagement des premiers vélodromes, comme c'est le cas en janvier 1888 à Brest, où Julien Palasne de Champeaux écrit au maire: "la vélocipédie ayant fait de rapides progrès en France et tendant à se développer à Brest, [...] nous avons le projet de fonder un club et d'organiser des courses". En effet, si l'on dénombre environ 50 000 cyclistes en France en 1889, le nombre passe à environ 1 million en 1900, et la Bretagne participe pleinement de ce succès. Pendant cette décennie, la plupart des villes bretonnes se dotent d'un vélodrome: c'est le cas à Guingamp en 1892, à Brest en 1893, ou à Rennes l'année suivante. Pendant cette période, les pistes sont conçues dans l'héritage des hippodromes, avec lesquels elles partagent parfois les installations, et qui inspirent les pratiques, comme par exemple à Vannes ou à Rennes, où des courses "à obstacles" sont présentes dans les programmes. Les premières manifestations cyclistes sont ainsi souvent présentées comme "le pendant" d'un évènement hippique et profitent de leur popularité. On aménage les premiers "anneaux" en sable et en terre battue, même si le vélodrome Buffalo, à Paris, utilise dès 1903 une technique mixte ciment/piste de bois "à l'américaine". Dans un article de 1898, le membre du comité technique du touring club de France Carlo Bourlet préconise de relever la piste sur ses extrémités selon une formule mathématique précise et définit ainsi le vélodrome: "la piste d'un vélodrome (terrain de courses pour cycles) est une bande de terrain en général d'une largeur moyenne de 8m, ayant la forme d'une courbe fermée. Le terrain entouré par la piste est ce qu'on appelle la pelouse. La piste a deux bords, l'un, le bord intérieur qui entoure la pelouse s'appelle la corde, l'autre, le bord extérieur s'appelle la barrière".

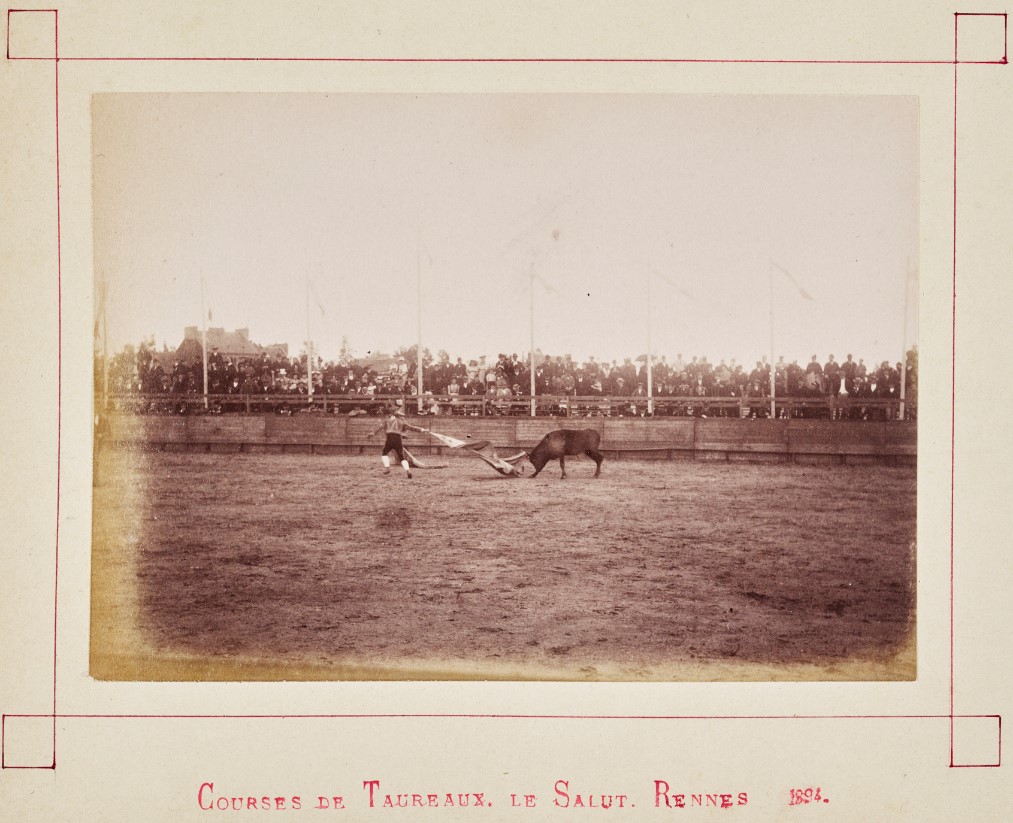

Le long de cette "barrière", agrémentée d'une première tribune dans les vélodromes les plus importants, se pressent parfois des foules de plusieurs milliers de personnes lors des évènements les plus courus. On y organise, sur la "pelouse", d'autres spectacles sportifs ou de loisirs: lawn-tennis, football, tir, courses de taureaux, spectacles d'acrobates... Le succès de l'une des premières grandes courses sur route, le Paris-Brest-Paris, dont la première édition est organisée en 1891, n'entame pas le succès des pistes, bien au contraire: à la veille de la première guerre mondiale, même les villes moyennes que sont Quintin, Châteaulin ou Fougères possèdent un vélodrome actif, alors que ceux de Kerabécam à Brest ou la Haie à Vannes consacrent les plus célèbres vedettes. A Rennes, le mauvais état de la piste abandonnée pendant le conflit amène les dirigeants du vélo-club à solliciter la construction d'un nouveau vélodrome: ils obtiennent gain de cause en 1924 avec l'inclusion de pistes cyclistes dans les projets de stade de l'architecte municipal Emmanuel Le Ray. Châteaulin voit au même moment le circuit des 'Boucles de l'Aulne' se pérenniser: il aura dans l'après-guerre un tel succès que les pentes naturelles de l'Aulne sont aménagées en 1955 en gradins. Dans la seconde moitié du 20e siècle, le succès des vélodromes se prolonge en même temps que les cyclistes bretons s'illustrent sur route et sur piste : Jean Robic ou Louison Bobet avant Bernard HInault sont régulièrement programmés dans les vélodromes de Saint-Brieuc, Rennes ou Redon (qui se particularise avec un vélodrome éphémère aménagé autour du bassin à flot).

Au 21e siècle, malgré un essoufflement de la popularité du cyclisme sur piste en France, la propension bretonne à édifier des vélodromes ne faiblit pas: après les constructions des structures de Quimperlé (2007) ou Plouay (2004), le futur vélodrome de Bretagne construit à Loudéac a pour ambition de devenir l'un des lieux phares du cyclisme en France, l'année même des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024. En 2023, la Fédération Française de Cyclisme recense 21 vélodromes fonctionnels en Bretagne.

Photographe à l'Inventaire