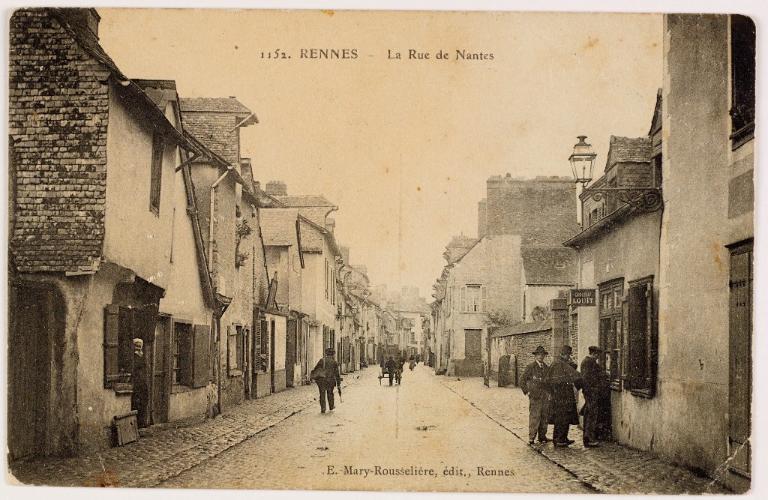

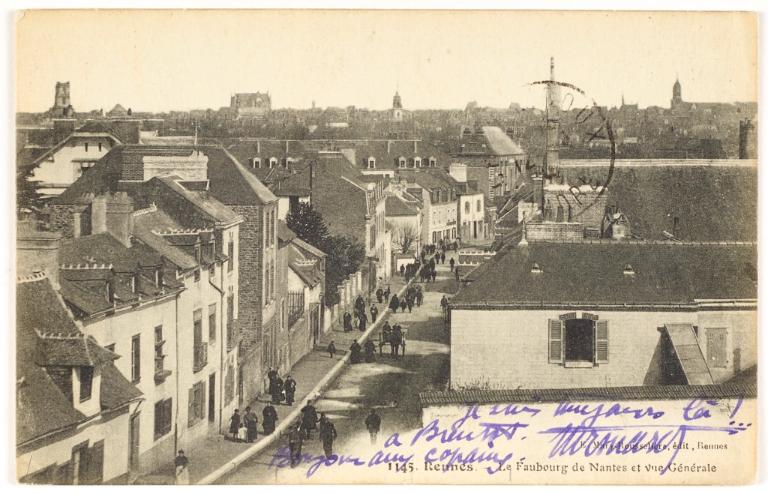

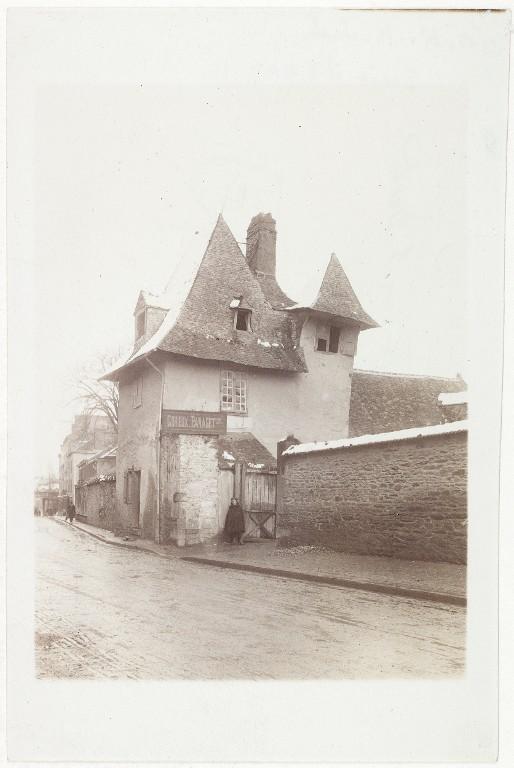

La structuration de la voie correspondant à l'ancienne rue de Nantes remonte au 15e siècle et son tracé a évolué au fil du temps. Le terme "rue" s'applique principalement à la partie urbaine, située au nord, tandis que la partie sud, urbanisée plus tardivement, portait le nom de "route de Nantes" jusqu'aux années 1950. Dans la partie urbaine, la rue de Nantes occupait, jusqu'au 18e siècle, l'actuel tracé de la rue Tronjolly, et de la rue du Docteur Francis Joly, renommée ainsi en 1976. Cet axe constituait la colonne vertébrale d'un faubourg, structuré progressivement à partir du 15e siècle autour de la léproserie de la Madeleine et de la porte de Toussaints.

Ce quartier, situé à l'extérieur de l'enceinte de la ville de Rennes, portait successivement les noms de "faubourg de Nantes", "faubourg de la Madeleine" et "bourg Saint-Ladre". Le développement de la rue et du faubourg associé s'est construit autour de trois barrières successives : d'abord la troisième enceinte fortifiée de Rennes au milieu du 15e siècle, marquée par la porte de Toussaints au sud ; ensuite, au 19e siècle, l'aménagement de la voie ferrée et d'un pont ferroviaire dit pont de Nantes ; et enfin, durant la seconde moitié du 20e siècle, la création de la porte de Bréquigny, à l'emplacement du boulevard périphérique.

Expansion des faubourgs de Rennes

Au 19e siècle, les faubourgs de Rennes continuent de s'étendre et finissent par être intégrés à la ville tout au long du 20e siècle, à mesure que le tissu urbain se densifie. Durant l'Entre-deux-guerres, une véritable extension urbaine s'opère le long de la rue de Nantes, avec la création de lotissements tels que Mauconseil, Les Fourmis, Worms et Bernheim, ainsi que la cité-jardin du Foyer Rennais achevée en 1933.

Les constructions de cette époque, principalement des maisons individuelles alignées sur la rue, s'inscrivent dans le style dit "bassin rennais". Il se caractérise par l'usage de matériaux locaux, en particulier la pierre qui provient des alentours directs de Rennes : schiste de Pont-Péan et de Pont-Réan, grès de Saint-Germain-sur-Ille. Ce style est aussi reconnaissable par l'utilisation de la brique rouge ou jaune pour les encadrements et les chaînes d'angle, ainsi qu'en bandeaux de différents types : simple frise de briques ou disposées en dents d'engrenage. Au nord de l'ancien faubourg, les immeubles construits dans les années 1930 témoignent d'une période de relance de la promotion immobilière. Ces édifices puisent librement dans le vocabulaire architectural du style Art déco : formes géométriques, fenêtres à pans coupés, oriels, béton enduit, derniers étages en retrait, etc.

Mutations urbaines des Trente Glorieuses

Après la Seconde Guerre mondiale, face à la crise du logement en France (pénurie et lutte contre l'insalubrité), des politiques de rénovation urbaine transforment les faubourgs. A Rennes, le quartier du Colombier, conçu à partir des années 1960, illustre cette dynamique. Sur 28 hectares, 1006 logements anciens sont détruits pour laisser place à des ensembles résidentiels et commerciaux, sous la direction de l'architecte Louis Arretche. Ce projet, porté par Henri Fréville, maire de Rennes, répond à la croissance démographique en privilégiant un aménagement fonctionnel, typique des Trente Glorieuses, marqué par un urbanisme sur dalle. La priorité est donnée à la densification urbaine dans une quête de rayonnement territorial, là où l'identité patrimoniale de l'ancien faubourg est reléguée au second plan.

Transformations de la rue de Nantes

Les travaux d'amélioration de la voirie accompagnent ces mutations urbaines et l'extension de la ville sur le faubourg. Dès 1857, l’intersection entre la route de Redon et la route de Nantes, aujourd’hui boulevard Jean Mermoz et rue de Nantes, est aménagée. Les plans d’alignement de 1867 et 1913 structurent davantage les voies, transformant progressivement le faubourg en un quartier organisé autour d’un axe d’entrée de ville. Dans les années 1950, cet axe se borde de garages automobiles et de stations-service, et son réaménagement devient stratégique face à l’expansion urbaine et aux chantiers des nouveaux quartiers, comme Le Blosne ou Maurepas.

Au sud, l'actuelle rue de Nantes connaît de profondes évolutions durant les années 1960. Des terrains agricoles sont acquis pour construire des immeubles, notamment le grand ensemble des Cloteaux. La rocade de Rennes, inaugurée en 1964, rejoint l’extrémité sud de la rue, qui est élargie à 30 mètres pour faciliter la circulation. Ce projet inclut une bande végétalisée et arborée pour isoler les résidences de l’intense trafic automobile, et en 1984, un rond-point est aménagé pour améliorer la jonction entre la ville et le boulevard périphérique.

Un axe structurant

Aujourd'hui, la rue de Nantes, élaborée comme un axe majeur d'entrée de ville, est un lieu de passage, qui rassemble surtout des logements et qui est fréquenté en majorité par les habitants du quartier. En revanche, le quartier du Colombier a évolué dans le sens d'une intégration progressive dans le centre-ville de Rennes. Cependant, à l'échelle du périmètre d'étude, les traces historiques du faubourg tendent à disparaître, laissant place à une écriture architecturale plus contemporaine, en phase avec les enjeux actuels en matière de logement sur la métropole rennaise.

Photographe à l'Inventaire