Observations générales.

Dénombrement, conditions de l´enquête.

L´enquête sur la commune de Guénin qui s´est déroulée en 2002 a permis de recenser 218 maisons ou fermes (128 maisons et 103 fermes) certaines ayant une double dénomination, comme la ferme du moulin de Telléné doublée par la suite d´une maison de prêtre, sur un total de 609 immeubles au dernier recensement INSEE. Sur ces 218 repérés, 18 fermes et 2 maisons de prêtre ont été sélectionnées (soit environ 9,1% du corpus), pour leur représentativité ou leur caractère exceptionnel. La limite chronologique du repérage a été fixée aux années 1940, sachant que le deuxième quart du 20e siècle est une période très peu représentée dans la construction rurale, phénomène général aux départements bretons : deux fermes et vingt sept maisons, dont seulement huit au bourg ont été repérées pour cette période ; cette majorité de maisons en écart pour la période s´explique peut-être par l´importance des landes, en particulier dans l´est de la commune (lande de Koh Koëd) dont les maisons ont été reconstruites, une partie d'etre elles étant encore en terre vers 1930 (lettre du maire au préfet, 1932, voir plus bas, matériaux). Le recensement a été systématique : seules les maisons ou fermes trop transformées pour pouvoir interpréter leur structure initiale n´ont pas été prises en compte.

Le territoire de Guénin possède un paysage contrasté : entre les landes de l´est et de l´ouest, au terrain très plat, se développe un paysage vallonné le long de l´Evel, avec l´émergence de la colline du Manéguen au nord. Le bocage initial localisé dans la partie centrale de la commune, a été fortement affecté par le remembrement.

La carte géologique montre la prédominance de deux sortes de schiste, le schiste briovérien, comme à Pluméliau, à la frontière de cette commune et autour du bourg, et le schiste micacé, au sud-ouest de la commune. Au milieu du substrat schisteux, un affleurement granitique élevé et circulaire constitue la colline du Manéguen.

Caractères historiques et datation

Historiquement, sur un total de 2870 hectares en 1842 (Ogée-Marteville), la commune comptait au 19e siècle 975 ha de terres labourables, 282 ha de prés et pâtures, 102 ha de bois et 1379 ha de landes et terres incultes, soit pratiquement la moitié de la commune. Cette proportion changera peu jusqu´à la fin de la Première Guerre mondiale. Dans les années 1930, les landes sont défrichées passant de 1917 à 1933 de 118 à 639 ha. Les terres labourables augmentent en proportion, de 50% de 1917 à 1938. Les landes sont surtout présentes dans l´ouest de la commune à Coët Coët (Koh Koed), au nord de la route de Rennes à Vannes et à l´ouest près de la route de Pontivy. Les prés représentent 1/6 de la superficie communale et l´élevage de bovins semble en augmentation. Il n´existe pas de statistiques communales sur l´élevage ovin, ni sur la taille des fermes.

Le bourg est établi sur un territoire pentu, dans un bas-fonds : c´est autour du bourg, sur des terrains vallonnés que sont les terres les plus riches au 19e siècle, d´après Ogée. C´est également dans cette partie du territoire parcourue par l´Evel que se rencontrent les fermes les plus importantes et les plus anciennes. Dans les territoires de landes, à l´est et à l´ouest, les fermes sont presque toutes reconstruites à la fin du 19e siècle.

Parmi les 218 maisons ou fermes repérées sur la commune (à comparer avec les chiffres des recensements INSEE qui ne comptent que 130 maisons bâties antérieurement à 1948, date limite du recensement), une écrasante majorité (80%) et postérieure à 1800. Ce chiffre est révélateur d´un territoire pauvre dont l´habitat s´est renouvelé tardivement. On ne compte que 5 fermes de la deuxième moitié du 16e siècle (2,2%), la plupart très remaniées. De ces cinq fermes émerge la ferme de Kerscaouët datée 1576, une des plus anciennes du canton, remarquablement conservée (mais pour combien de temps ?). On ne doit pas écarter le fait que quelques uns de ces logis puissent dater du début du 17e siècle.

On compte 20 fermes ou maisons (9, 2%) édifiées au 17e siècle, mais pour deux d´entre elles seule une grange (au bourg et à er Roc´h) a été retenue, le reste des bâtiments ayant été entièrement remaniés. Parmi les 18 autres, 14 sont remaniées ou très remaniés au 19e siècle ou au 20e siècle, ou en ruines. Cependant les dates relevées (7 en tout : Saint Teno, 1610, Kerival, 1623 et 1634, au bourg, 1646, Bodenui, 1656, Kerseillec d´en haut, 1658, Er Roc´h, 1662, Coetcon, 1665) permettent de constater une période de construction importante au milieu du 17e siècle, comme dans le reste du canton.

Le 18e siècle est représenté par 19 fermes (8, 7 %), mais pour deux d´entre elles ne subsistent que des dépendances : un cellier daté 1700 à Kerguestenan et une grange à Kerfraval ; quelquefois, il s´agit aussi d´un logement secondaire comme à Bodenui en 1739. Les dates portées, 1702 et 1768 à Tallann, 1707 à Kervelgan, 1722 à Kerivalan, 1739 à Bodenui, 1750 à Keralbaud, 1780, à Kerchassic, ne montre pas une période plus constructive qu´une autre. La fin du siècle semble cependant plus active. Dans l´ensemble, les constructions qui ont subsisté sont moins remaniées que celles du 17e siècle. Les fermes de cette époque sont généralement modestes, sans étage, sauf pour trois d´entre elles, à Keralbaud, Kerchassic et Kertrépir.

Avec 95 maisons ou fermes repérées (soit 43, 5 %), le 19e siècle est la période la plus prolixe : plus proches de nous, nombre d´habitations même modestes se sont conservées en particulier au bourg (27 fermes ou maisons repérées) : comme presque partout en Bretagne, le bourg s´est considérablement agrandi au cours de cette période et jusque dans les années 1920. 28 de ces maisons ou fermes portent des chronogrammes : on remarque deux périodes plus datantes, le milieu du siècle avec 9 maisons datées de 1840 à 1860, et la fin du siècle, avec 10 maisons datées de 1880 à 1900.

81 maisons ou fermes ont été repérées pour la 1ère moitié du 20e siècle, soit 37, 1 %. Nombre de maisons de lande ont été renouvelées à cette période. Les dates portées, 20 en tout qui vont de 1900 à 1946, révèlent une plus grande activité au début du siècle : 13 maisons datées entre 1900 et 1917, alors que 6 maisons seulement portent une date pour la période de l‘entre-deux guerres. Ce sont pour la plupart des maisons modestes, en rez-de-chaussée.

Implantation et composition d´ensemble

Les maisons sont plutôt agglomérées au bourg : 42 maisons repérées contre 7 fermes, alors que l´on ne compte que 33 maisons repérées en écart. Ces dernières sont souvent le fait d´implantation en bord de route ; ainsi à 1 km du bourg, le village de Kergroix le long de la D 197 est composé uniquement de maisons dont huit ont été repérées. Elles peuvent être aussi des logis secondaires et récents dans les fermes, soit des petites maisons de lande : il faut noter que nombre de ces dernières ont disparu par rapport au cadastre ancien.

A ce sujet, il faut mentionner l´opposition existant entre les territoires de lande, à l´est, Koh Koëd, et à l´ouest, Parco, Scodeguy, où se rencontrent surtout maisons et petites fermes ("Le village de Coët Coët est composé de fermes minuscules, quelques ares ou quelques hectares de terre entourant une maison .." (lettre du maire au préfet, 4 nov 1932), et la partie centrale de la commune à proximité de l´Evel où se trouvent les fermes plus importantes.

On compte peu d´écarts importants, et, outre Kergroix déjà mentionné, Kerscaouët et Telléné au sud-est de la commune font un peu figures d´exception, avec Keroperh, écart éclaté (fig.1). Le plus souvent on compte deux, trois ou quatre fermes, les fermes isolées étant rares (Bodrimoel, ferme sélectionnée) et peut-être significatifs d´anciennes métairies nobles, mais pas de manoirs. Les fermes en écart sont souvent établies à proximité de vallées. La présence de landes importantes crée des portions de territoire très peu occupées (lande Koh Koëd parsemée de petites maisons).

Les fermes se présentent souvent sous forme d´alignements, majoritairement orientés au sud, regroupant dépendances (en général l´étable, un cellier) et plusieurs logis. Dans de rares cas, la cour est partiellement close sur un côté (Bodrimoël), mais les bâtiments ne sont jamais jointifs. A Keralbaud, ces dépendances autour de la cour visibles sur le cadastre ancien ont disparu. Les granges sont isolées, de même que les fournils et fours à pains.

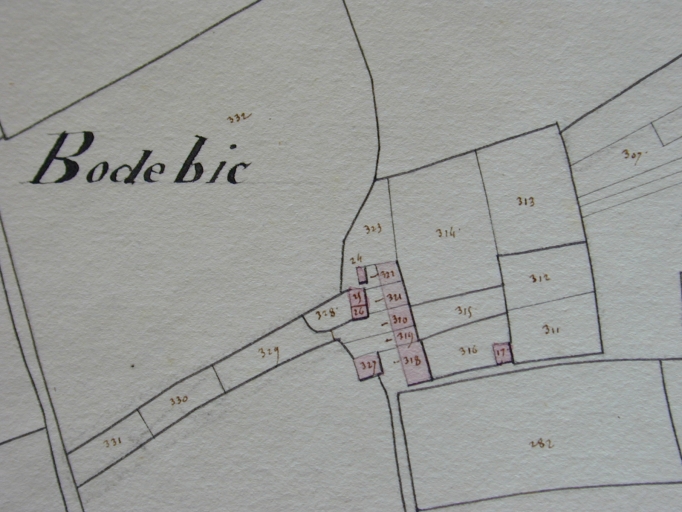

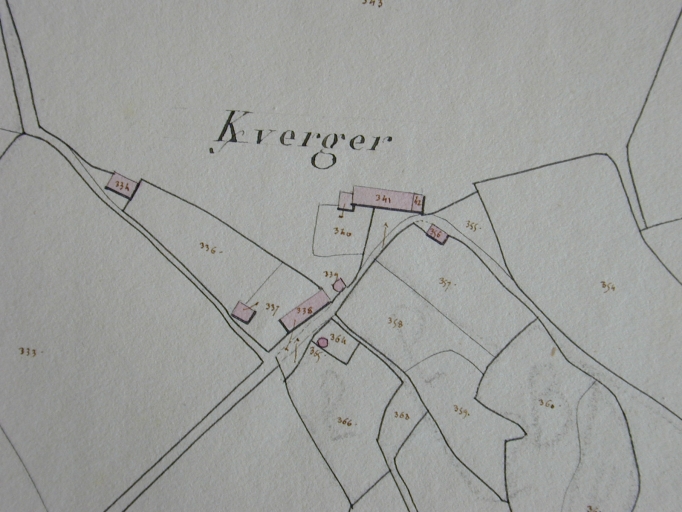

On remarque également la persistance de petites fermes en alignement, vestiges d´organisation ancienne communautaire d´exploitation des terres : ainsi à Boterbic (plan cadastral ancien de Bodebic, fig. 2), les fermes ont été reconstruites à la fin du 19e siècle en conservant cette structure en alignement. Le même phénomène est visible à Kericu, Parco (fig. 3).

Dépendances

Les dépendances n´ont été prises en compte que dans la mesure où la ferme ou la maison dont elles dépendent a été recensé.

En dehors des granges et des puits, les dépendances ont peu de caractères particuliers. Les abris nécessaires pour abriter les animaux sont peu identifiables. Jusqu´au début du 19e siècle, les animaux sont en effet logés sous le même toit que les humains. D´autres abris pour animaux sont d´anciens logis devenus étables. Sur les 103 fermes repérées, 96 ont encore une étable identifiable, souvent située dans l´alignement du logis ou sous le même toit. On peut parfois distinguer dans les fermes importantes, deux étables l´une destinée aux vaches, la seconde sans doute aux chevaux : les statistiques agricoles dépouillées sont trop tardives pour les relier à l´architecture en place ; on note pourtant que presque toutes les exploitations ont au moins une ou deux vaches. 14 maisons (identifiées comme maisons, mais peut-être de petites fermes) ont conservé une étable peut-être pour un cheval.

Les soues indépendantes, destinées à loger un ou plusieurs cochons, ont subsisté dans six fermes et une maison. Elles sont soit adossées au mur de façade de la maison, couverte en appentis (Kerseillec d´en haut, ferme sélectionnée, Tallenay), soit isolée (Bodrimoël, ferme sélectionnée, Bodebic, fig 4).

Enfin on a relevé trois cas de poulaillers ou plus exactement des niches à poules creusées dans le mur de l´étable à Kerseillec d´en haut, à Kerscaouët et à Bodennui : il est probable que ce dispositif fréquent subsiste encore dans d´autres étables non visitées.

Il reste encore 13 granges (deux dans des maisons où il pourrait s´agir plutôt de remise et 11 dans les fermes) dont les datations vont de 1642 au Roc´h, (ferme sélectionnée pour la grange) et 1646 (ferme allée des lavandières, fig.5) aux années 1900. Ces datations anciennes semblent confirmer l´affirmation d´Ogée au 18e siècle, mentionnant la production abondante de grains et de foin. Toujours isolées, elles sont associées par deux à Botervic. Elles présentent toujours leur porte charretière en pignon, mais celle-ci est en plein cintre lorsque la grange est en granite et à ouverture droite à linteau de bois lorsque la construction est en schiste (on remarquera cependant l´ouverture en plein cintre de la grange en schiste de Kerfraval, en ruines). La grange d´Er Roc´h a conservé son linteau de bois d´origine, daté 1642, à larmier de schiste, ainsi que l´encadrement de la porte, dont les angles s´adoucissent en quart de rond.

Lorsque la forme de la toiture n´a pas été modifiée, elles ont un pignon découvert dont les rampants sont en grand appareil de granite taillés en sifflet (Kerroperh, grange datée 1827, fig. 6).

N´ayant pas toujours une utilité à l´heure actuelle, deux granges sont en ruines (Kerfraval, Saint-Codennec).

9 remises à voitures ont été repérées, dont six dans des fermes et trois dépendant de maisons. La forme traditionnelle de la remise un bâtiment indépendant entièrement ouvert en pignon, ouverture vaguement protégée par une toiture à demi-croupe (Kertrepir, fig. 7). A la Haie Haute, elle est regroupée avec un four à pain installé en pignon. Lorsqu´elle n´est pas isolée, la remise forme appentis au pignon du logis et soit entièrement ouverte (le Château) ou au bourg, rue du Pont, ouverte d´une porte charretière en arc segmentaire Enfin, deux remises sont ouvertes dans le mur gouttereau d´un bâtiment à double usage de remise et logement secondaire de la ferme (Tallenay, Guergoric).

On compte 25 puits conservée pour l´ensemble des fermes et maisons repérées. Les plus spectaculaires sont les puits définis comme morbihannais, circulaires avec superstructure à traverse et montants monolithes ; seul le puits de Kerseillec d´en haut (ferme sélectionnée arbore des boules sur la traverse (fig.8). En pierre de taille de granite, ils datent le plus souvent du 19e siècle (Bodenui, daté 1854, dont la base moulurée s´évase, fig.9, rue de Saint-Guen, daté 1880). Celui de Bodrimoël, en pierre de taille de schiste avec margelle monolithe de granite (fig. 10) est probablement plus ancien (voir à Bieuzy, puits en schiste au Divit daté 1764) et peut-être la superstructure en granite a-t-elle été rajoutée au 19e siècle.

Seuls d´entre eux portent un décor concentrés sur les montants et la traverse : décor religieux (ostensoir, Sacré-Coeur, Bodrimoël et maison au bourg, rue de Saint-Guen), ou profane (masques, vases, maison au bourg, rue du Manéguen).

Au nombre de 9, ces puits morbihannais ne sont cependant pas les plus nombreux. Les autres puits sont soit circulaires sans superstructure (9), en pierre de taille ou en moellon de granite, leur construction s´échelonnant du 17e siècle (la Haie Haute) au 20e siècle ; les puits de plan carré datent tous du 20e siècle.

Les fours à pain figurent systématiquement sur le cadastre ancien, sous forme le plus souvent circulaire de dimensions importantes. Presque chaque village en comptait un, voire deux (Kerverger, fig .14) ou trois (Treussac´h), généralement à l´écart des habitations en raison des risques d´incendie : or, il n´en reste aujourd´hui que 11 appartenant à des fermes ou maisons repérées, dont trois sont inclus dans un fournil. Le plus ancien des trois fournils, à Coëtcon, porte la date de 1673 ; à la Haie Haute, il sert également de remise. Les autres fournils ne sont pas datés. Circulaires, ils sont construits en gros moellon ou en pierre de taille de granite et le cul de four est souvent recouvert d´herbe (Bodenui fig. 9). Enfin, la tradition qui consiste à y planter un if dont la ramure au-dessus du four est censée rabattre les escarbilles qui aurait pu enflammer le chaume des couvertures a été conservé à Bodrimoël, ferme sélectionnée (fig. 11).

12 celliers ont été recensés, dépendant équitablement de maisons ou de fermes. Le plus ancien est daté 1700, à Kergustenan. Si certains ne se différencient pas d´une étable ou d´un logement secondaire (ferme rue Saint-Guen au bourg), ils sont cependant le plus souvent isolés (rarement en alignement du logis), ouverts d´une porte en pignon et peu pourvus en ouvertures pour garder la fraîcheur. Au Grinso, l´un affecte une forme beaucoup plus sommaire, plus ou moins circulaire, avec une base de murs grossièrement montée en moellon, couverte en branchage et en paille (fig.12).

Matériaux et mise en œuvre

Gros-oeuvre

Bien que le schiste soit majoritaire dans la constitution du sous-sol de la commune, la majorité des maisons et fermes sont construites en granite (contre 58 en schiste), ce fait étant directement lié aux périodes de construction très tardives (80% des maisons ou fermes recensées datant du 19e siècle ou de la 1ère moitié du 20e siècle, soit pour une question de mode, soit grâce à une plus grande facilité de transport des matériaux).

Le schiste se retrouve dans 53 cas, traité différemment suivant qu´il s´agisse de schiste micacé et de schiste briovérien, dit talqueux. Dans les périodes antérieures au 19e siècle, celui-ci s´utilise en pierre de taille ou plutôt moellon régulier allongé dans la mise en oeuvre des murs (Kerverger, fig. 15, Saint-Teno, fermes 1 et 3) ou dans certains détails : ainsi le larmier suivant la pente du toit servant à protéger la jonction de ce toit de l‘étable avec le pignon de la maison (Kertrépir, fig. 16, ou au bourg), ou encore le soin apporté à la mise en oeuvre du rampant d´un pignon découvert d´une ferme par ailleurs construite en granite (Kertrépir, fig. 16, Kerscaouët, fig. 13). A partir du milieu du 19e siècle, il n´est plus utilisé qu´en moellon, sans joint (Saint-Teno, ferme 2 datée 1854). Plus utilisé dans l´ouest de la commune, le schiste micacé est plus souvent utilisé en moellon de manière mixte avec le granite.

Le granite est cependant majoritaire dans la construction, puisque 198 des maisons ou fermes repérées l´emploient, seul ou en combinaison avec du schiste. Parmi elles, 14 sont en pierre de taille (soit 7%, chiffre à comparer avec les 14% de Bieuzy), dont la moitié seulement pour des périodes antérieures au 19e siècle. Souvent, cette mise en oeuvre affecte seulement le logis (Keralbaud, Kerchassic), les dépendances en alignement étant en moellon. Citons cependant à Bodenui, le cas d´une ferme dont le logis est en moellon et la dépendance plus tardive en pierre de taille. La mise en oeuvre en pierre de taille revêt un aspect très différent selon l´époque de construction : presque sans joint avant le milieu du 19e siècle (Kerchassic), elle arbore des pierres plus petites et des joints qui s´épaississent au milieu du 20e siècle (Saint-Codennec).

Au 19e siècle, la pierre de taille peut également former un soubassement, le reste du mur étant en moellon (le Clayo, 1819, Saint-Nicodème à la fin du 19e siècle).

La pierre de taille ne concerne que les façades antérieures, pignons et façade postérieure étant construits en moellon.

Le moellon est la mise en oeuvre la plus fréquente. On remarquera au début du 20e siècle l´utilisation du moellon polygonal, en général en soubassement, mais qui concerne dans de rares cas la totalité de la façade (maison, rue Saint-Ivy, fig.17).

Egalement présent dans le sous-sol, le quartz, utilisé de manière mixte en moellon avec granite et schiste, s´est conservé dans cinq fermes ou maisons. Un bon exemple en est la mise en oeuvre très grossière de la loge de Koh Koëd (fig. 18) que l´on peut comparer avec celle de Kerscaouët en 1576, dont les gros moellons de granite et de quartz sont calés par de petites pierres de schiste.

Enfin on notera pour mémoire, quoique pas un exemple n'ait été retrouvé, la terre dont il semble qu'une partie des pauvres fermes de lande était construite si l'on en croit la lettre du maire au préfet du 4 novembre 1932 : "Le village de Coët Coët est composé de fermes minuscules, quelques ares ou quelques hectares de terre entourant une maison qui très souvent n'est qu'une hutte en terre recouverte de chaumes ".

Le moellon enduit appartient majoritairement aux maisons de bourg et à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle : sur 47 cas recensés : seuls deux appartiennent au début du 19e siècle (Moulin de Telléné et Kerbellec ; dans les deux cas, on peut d´ailleurs se demander si l´enduit n´est pas un ajout postérieur. 21 sont situés en village. Une grande partie des maisons du bourg ont été désenduites dans la deuxième moitié du 20e siècle : maison rue du Pont par exemple (fig.19).

Toitures

Pour les toitures, deux matériaux d´origine et deux autres de « restauration » sont utilisés. Le chaume, autrefois largement majoritaire en milieu rural a disparu, l´exception de trois cas : la ferme sélectionnée de Keroperh où il subsiste intact, et Kerseillec d´en haut, ferme sélectionnée où il est recouvert de tôle. C´est également le cas de la « loge » de Koh Koëd, de deux dépendance-loge au Grinso et au Château, d´un cellier à Kerscaouët. Enfin la grange de Er Roc´h vient de perdre après étude sa couverture végétale, en très mauvais état.

Le chaume est remplacé soit par de la tôle dans une quinzaine de cas, concernant également logis, plus en activité et dépendance. Le fibro-ciment, plus raide que la tôle est plus fréquent (22 cas) et impose des modifications des pignons et gouttereaux, mais pas toujours : ainsi le logis ancien de Kerverger a conservé sa pente et son pignon découvert (fig. 15).

Toutes les autres maisons sont couvertes d´ardoise, que ce soit le matériau d´origine ou de remplacement. Il est rare que la toiture de chaume remplacée par de l´ardoise garde la même pente de toit : au Bourg, la ferme rue de Saint-Guen fait bien apparaître la pente d´origine du logis étable en alignement du nouveau logis (fig. 20).

Seules les maisons dont la toiture est récemment restaurée conservent leur pente originelle (Troguern, ferme sélectionnée).

La ferme de Saint-Guen conserve le seul cas de couverture en tuile mécanique de la commune.

Structure : plans, coupes et typologie

Les plans recoupent la typologie (voir plus loin). Les maisons et fermes sont toutes simples en profondeur. Cependant, un certain nombre de logis de fermes ont un appentis postérieur, à usage de dépendance créant une surface au sol identique à celle des maisons à plan double.

Seules six maisons sont en rez-de-chaussée simple, dont les plus remarquables sont l´alignement de quatre logis à pièce unique à Parco (fig. 3). Les autres sont tous des témoins de l´habitat de lande, très pauvres, le plus souvent à pièce unique (Caberno, fig. 21), datant de la 1ère moitié à la fin du 19e siècle.

159 maisons ou fermes sont en rez-de-chaussée surmonté d´un comble à surcroît, soit plus des deux tiers des éléments repérés. Les ¾ de celles-ci ont été construites au 19e siècle ou au début du 20e siècle. Parmi les plus récentes, sept maisons en village et une en campagne ont un rez-de-chaussée surélevé sur sous-sol. Pour les périodes les plus anciennes, on recense 21 fermes regroupant le logis et l´étable sous le même toit, parfois sans séparation, le plus ancien exemple étant la ferme de Kerscaouët, datée 1576. On remarquera cependant que dans presque tous les cas et contrairement à d´autres communes du canton, l´étable est peu développée en longueur. Le modèle subsiste jusqu´à une date tardive : à Saint-Teno, la ferme sélectionnée datée 1854 fonctionne encore sur ce schéma. Pourtant au 19e siècle, même si elle se trouve sous le même toit, l´étable a le plus souvent un accès séparé (6 cas, dont Moulin de Tellené). Cette seconde porte apparaît dès 1657 à Kerseillec d´en Haut.

Toujours pour les périodes anciennes, le second schéma le plus répandu est le logis à pièce unique (13 cas), parfois surmonté d´un double grenier, le premier grenier formant faux étage (Kermartin, 18e siècle) : devant ce nombre, proportionnellement plus important que dans les communes voisines, on peut évoquer la possibilité d´un lien avec la pauvreté des exploitations : seul le logis aurait été construit en dur, les dépendances étant réalisées en matériau précaire. (Ce n´est bien sûr pas le cas des trois fermes à double grenier, dont le logis important témoigne d´une ferme opulente).

Pour le 19e siècle et le 20e siècle, la distribution la plus fréquente reste cependant le logis à deux pièces avec accès axial : on en recense 96 cas, soit 44 % de l´ensemble des maisons ou fermes repérées ! L´une des plus anciennes pourrait être une maison de Kerbellec, repérée, datant de la 1ère moitié du 19e siècle.

On remarque également 6 logis à l´aspect de logis jumelés : trois d´entre eux cependant pourraient appartenir à la catégorie des logis- étable à deux portes.

Sur 52 maisons possédant un étage carré, 44 sont construites dans la deuxième moitié du 19e siècle ou au début du 20e siècle. Une seule maison, au bourg, datée 1905, possède deux étages carrés.

La plus ancienne de ces maisons au bourg est datée 1623 : on ne sait quelle était sa fonction initiale ; transformée en foyer communal, elle a perdu sa distribution d´origine. Keralbaud et Kerchassic datant l´une de 1750 et la seconde 1780 et le logis de ferme rue de Saint Guen, sont trois logis de plan massé avec pièces superposées : on ne sait s´il s´agissait vraiment d´une chambre, peut-être occasionnelle. La maison très remaniée de Kerival du début du 17e siècle, semble appartenir à ce même groupe de deux pièces habitables superposées.

Ce n´est pas le cas dans la maison de prêtre de Kerdanielo, également du 17e siècle : maison de prêtre, elle possède une chambre habitable à l´étage, pourvue de latrines et accessible par un escalier en demi-hors-oeuvre. On ignore par contre si la pièce du rez-de-chaussée était habitable : en effet, la structure, pièce habitable sur dépendance, est souvent associée aux maisons de prêtre.

Si l´on note quelques plans massés au bourg, le type le plus fréquent est le plan allongé dit type ternaire (à trois travées) : on en compte 17 au bourg et 14 en campagne, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Il existe des variantes à la stricte définition du type (trois travées, une pièce de chaque côté d´un couloir axial contenant l´escalier, comble simple éclairé ou non de lucarnes) ; ainsi on note une élévation à ouvertures en quinconce, un passage latéral (au bourg) et une élévation à quatre travées : ce dernier bien que situé dans une ferme est une sorte de logis double à étage.

L´association dans une ferme d´un logis à étage avec un logis-étable en alignement, très fréquente au 17e siècle dans les communes voisines (Pluméliau, Baud, Melrand, Bieuzy) et dans les cantons de Cléguérec et Guémené sur Scorff, n´a été observée que dans une ferme au bourg, rue de Saint-Guen.

Les ouvertures sur élévations antérieures sont placées irrégulièrement dans les maisons les plus anciennes, l´adoption de la régularité n´étant systématique qu´au 19e siècle. Elle apparaît seulement au milieu du 18e siècle dans des logis de ferme de Keralbaud et Kerchassic. Les pignons sont aveugles ainsi que les façades postérieures, à l´exception de quelques portes au nord donnant dans l´étable.

Les escaliers

Les escaliers conservés dans les maisons ou fermes visitées sont pratiquement inexistants :

- deux escaliers en demi hors-oeuvre, l´un dans une maison rurale de 1576 (Kerscaouët), l´autre dans la maison de prêtre de Kerdanielo.

- trois escaliers dans oeuvre en bois, l´un desservant l´étage d´une ferme à étage de 1750 (Keralbaud), les deux autres dans une maison à comble à surcroît de la fin du 19e siècle à Keroffret et une maison à étage de 1905, Gohouarn. Ces trois escaliers sont adossés au pignon. Il est probable que le logis de la ferme de Kerchassic possède un escalier identique et que le comble à surcroît de nombre de maisons est desservi de manière identique.

Aucune maison de type ternaire n´a été visitée : la plupart possède cependant un escalier axial en bois à retours.

Aménagements intérieurs.

Les cheminées sont toujours placées en pignon. Trois logis possèdent des cheminées superposées à l´opposé du pignon où se trouve l´escalier. Keralbaud possède deux cheminées en pierre (fig. 22). A Kerseillec d´en Haut, un placard mural et une niche à lumière meublent la pièce logis de cette ferme de type logis-étable.

Enfin, dans la maison de prêtre de Kerdanielo, la chambre à l´étage est dotée de latrines dont le conduit saille sur le mur postérieur.

Les sols sont en terre battue, aujourd'hui remplacé par du ciment, avec quelques cas de sol dallé ou partiellement dallé. A Tal Lann, maison repérée de 1934, la salle en terre battue s'accompagne d'une chambre avec plancher. A Keralbaud, feme sélectionnée, le logis secondaire du début du 20e siècle qui comporte une grange à son extrémité est aussi planchéié dans la salle.

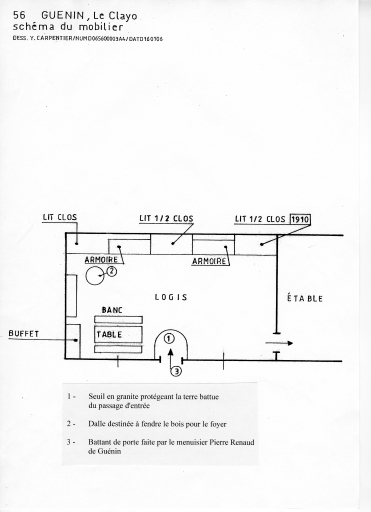

On notera le cas unique de la ferme du Clayo, représentatif d'aménagements aujourd'hui disparus. Cette ferme à longue pièce unique montre un type d'aménagement qui a eu cours dans tout le Morbihan intérieur et dont les études d'Inventaire anciennes conservent de nombreux cas (cantons de Pontivy, du Faouët par exemple). Cette disposition s'est conservée intacte au Clayo : la porte axiale donne sur un seuil en granite destiné à protéger la terre battue au niveau du passage. La totalité du mur nord est longé par une alternance de lits demi-clos et d'armoires. Au pignon ouest est placée la seule cheminée : devant le foyer, une dalle de granite servait à fendre le bois de chauffage. Enfin, devant la fenêtre près du foyer sont disposées table et bancs (fig. 23).

Le décor

Le décor sculpté porté sur les maisons et fermes de Guénin est presque inexistant puisque sur 218 maisons repérées, seules deux d´entre elles en portent.

Il s´agit de la maison de prêtre de Kerdanielo, traditionnellement identifiée par un calice, ici accompagnée d´une fleur de lys.

La ferme de Kerchassic datée 1780 arbore une niche à Vierge ornée d´une coquille, dont la statue a disparu. Une autre ferme au bourg, impasse Sainte-Anne, datant de la fin du 19e siècle, possède également une niche à Vierge sans décor dans sa façade.

Deux autres maisons ou fermes portent également un décor non sculpté dans la pierre : il s´agit d´une maison au bourg, impasse Sainte-Anne, dont le départ de la rampe d´escalier en bois est sculpté d´une figurine d´homme en costume du pays vannetais. Enfin, sur le toit du second logis de la ferme de Telléné, un épi de faîtage montre une scène de chasse (fig. 24).

Typologie

En définitive, on dégagera plusieurs types selon la structure des édifices.

Dans les maisons sans parties agricoles, les trois types les plus significatifs sont le type à pièce unique (28 cas), le logis à deux pièces symétriques (40 cas) et le type ternaire (à étage avec deux pièces en rez-de-chaussée, 21 cas). Dans l´ensemble, ces types correspondent à des périodes tardives à partir du 19e siècle. De plus, elle ne se différencient pas des fermes avec logis à pièce unique (31 cas), à deux pièces symétriques (31 cas) et de type ternaire (13 cas).

Pour les fermes à fonctions multiples, le type le plus fréquent est le logis-étable (35 cas) l´étable étant desservie soit par la porte du logis, soit par une seconde porte ouverte dans l´étable pour les animaux (16 cas). Il est frappant de constater que l´espace dévolu à l´étable est moins important que dans les autres communes du canton (Kerscaouët, 1576, fig.25).

Chargée d'études Inventaire