Extrait de : Vallée du Blavet. Le canton de Baud. Bretagne. Inventaire Général. Collection Images du Patrimoine. Rennes. 2003.

Pluméliau. Chapelle Saint-Nicodème

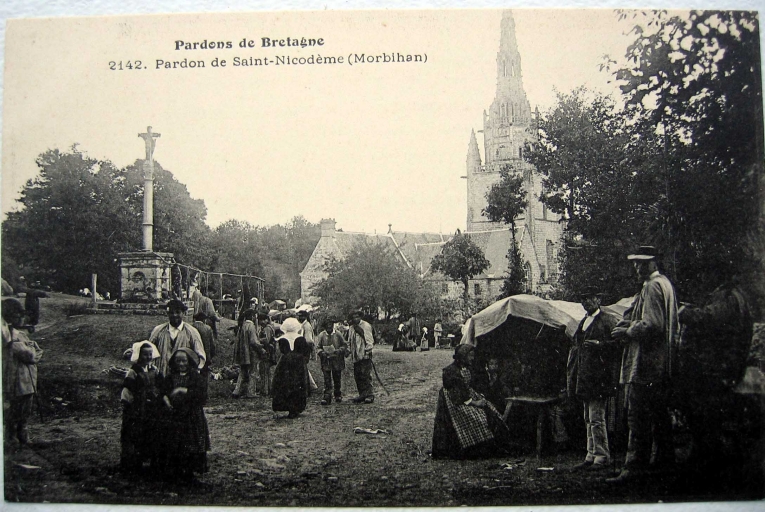

L´établissement d´une des plus impressionnantes chapelles rurales du Morbihan repose sur trois éléments majeurs et concomitants, la vénération de sources, le mécénat aristocratique accompagné ou relayé par celui des instances ecclésiastiques et une communauté paysanne florissante. L´antinomie entre la haute tour occidentale et le modeste plan en croix latine, entre la simplicité de l´espace intérieur et l´ampleur presque démesurée de la tour-clocher qui se compare à celle de Notre-Dame-du-Paradis à Hennebont (1524), provoque un contraste saisissant et recherché, récurrent dans les grands chantiers religieux en Bretagne.

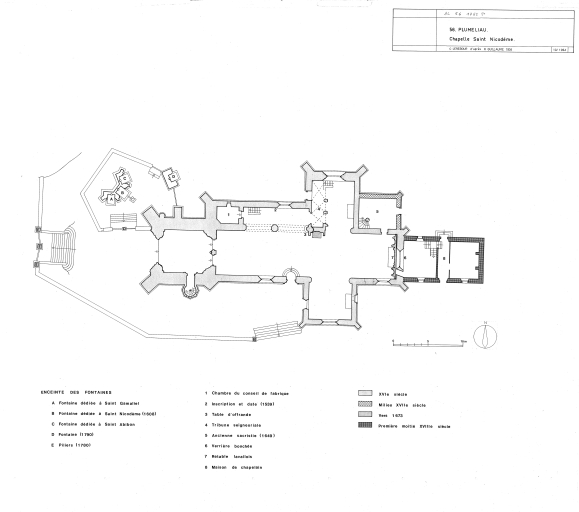

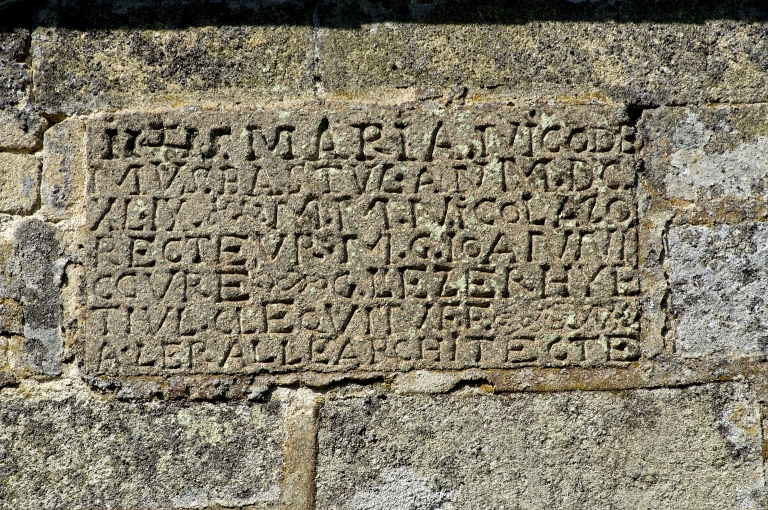

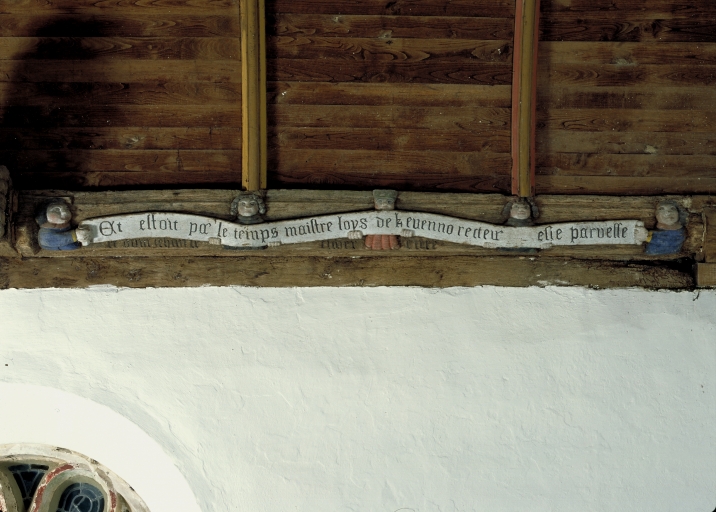

L´édifice porte les traces de trois campagnes de construction dont la plus importante affectant la nef, le bas-côté nord avec chambre forte et salle de fabrique, le transept, le choeur et base de la tour ouest se situe entre 1530 et 1550. Gravée sur une sablière, la date de 1539 nous dévoile le nom du charpentier, Le Layec et celui de Louis de Kervéno, qui, recteur de la paroisse entre 1537 et 1539. Dans ses parties hautes, le massif occidental flanqué de contreforts puissants semble légèrement postérieur, tout comme le tambour octogonal et la flèche hexagonale ajourée, sensiblement en retrait par rapport à la tour, ainsi que la tourelle circulaire qui donne accès à la chambre des cloches. Si les références stylistiques, en début de chantier, portent encore l´empreinte du gothique flamboyant, l´apparition progressive, sinon simultanée, du décor Renaissance marque une grande partie de l´édifice.

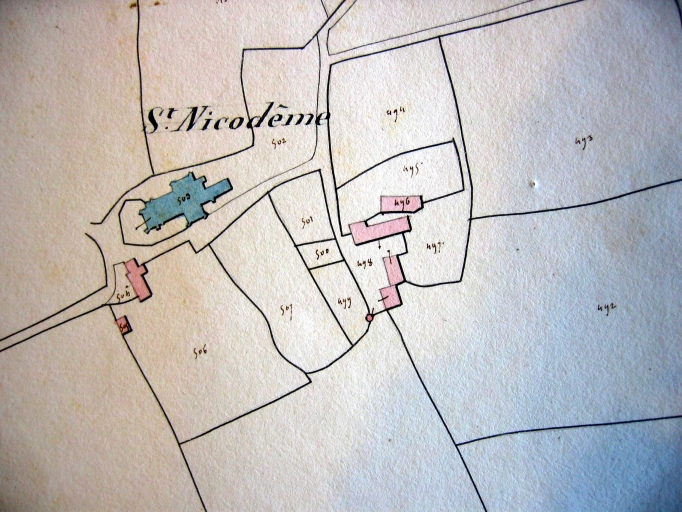

Les deux autres campagnes comme le montre le plan chronologique concernent des parties annexes. En place depuis 1780, l´enceinte dominée par un escalier monumental - il permet une descente théâtrale vers le portail ouest et les fontaines en contrebas - reprend tardivement le concept ancien du parvis.

C. Douard.

Chargée d'études Inventaire