Chargée d'études à l'Inventaire

- inventaire topographique, Pluméliau

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Baud - Baud

-

Commune

Pluméliau-Bieuzy

-

Lieu-dit

Pluméliau,

Saint-Nicolas-des-Eaux

-

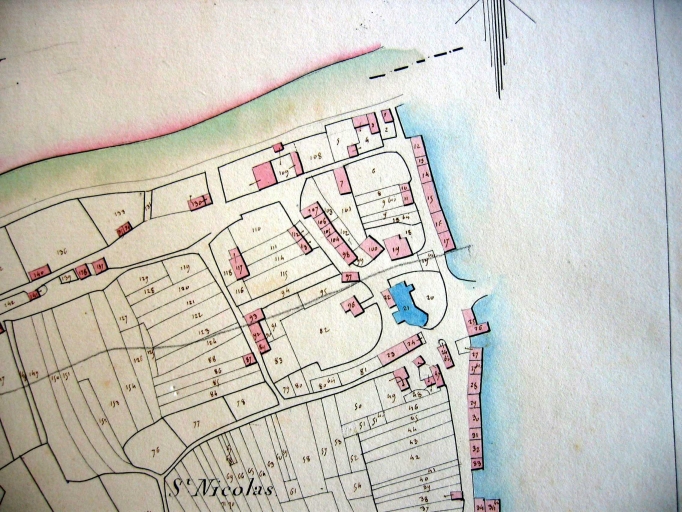

Cadastre

1828

F3 20, 21, 22 ;

1988

ZE

125

-

Précisions

commune fusionnée après inventaire Commune inventoriée sous le nom de Pluméliau

-

Dénominationschapelle

-

VocablesSaint-Nicolas

-

Parties constituantes non étudiéesfontaine de dévotion, calvaire

Extrait de : Vallée du Blavet. Le canton de Baud. Bretagne. Inventaire Général. Collection Images du Patrimoine. Rennes. 2003.

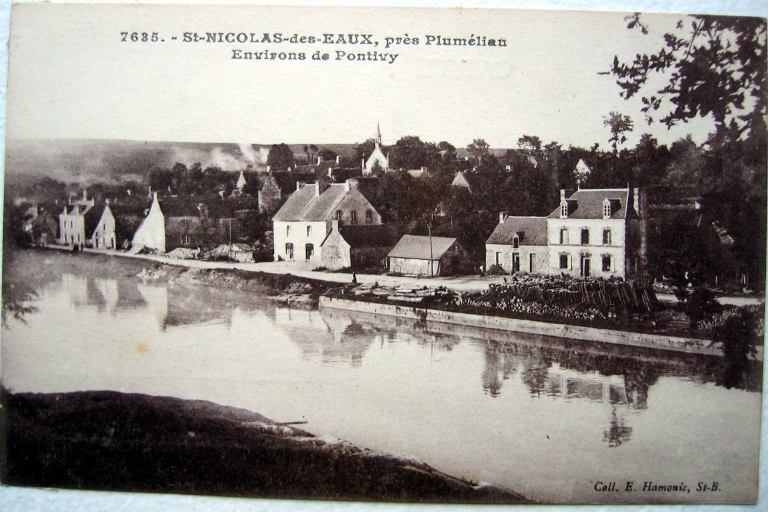

Saint-Nicolas-des-Eaux, chapelle Saint-Nicolas

Dominant la vallée du Blavet, cette ancienne trêve de Pluméliau aux XVIIe et XVIIIe siècles, était initialement un prieuré fondé en 1120 et relevait de l´abbaye bénédictine Saint-Florent Le Vieil de Saumur.

La chapelle actuelle date de la première moitié du XVIe siècle, bien que plusieurs campagnes très proches y soient décelables. Son plan en croix latine comporte en effet un décrochement de toiture au niveau de la nef et du départ du transept sud. La date de 1524 inscrite sur une sablière du chœur correspond bien à la période d´utilisation du remplage en forme de fleur de lys, tel celui qui orne la grande fenêtre du chevet. Le même motif orne le remplage du bras sud, postérieur de peu à la première campagne de construction. Solution inhabituelle, l´entrée du clergé se fait, comme à la cathédrale de Vannes, à Locmaria en Melrand et Notre-Dame de Quelven à Guern, par les bras de transept. Quant à l´accès majeur réservé aux fidèles, il se situe à l´ouest comme à Saint-Nicodème : les portes jumelées surmontées d´un vitrail, formule d´origine ligérienne, se retrouvent à la fin du XVe siècle à Quelven, ou au transept nord de la cathédrale de Vannes, daté de 1516.

La grande baie du chevet diffuse une lumière amplifiée par les murs blanchis à l´exception de ceux du chevet, en grand appareil de granite comme l´extérieur de l´édifice. La nef garde les traces de nombreuses reprises : au nord, une arcade en arc brisé bouchée donnait accès à une chapelle seigneuriale détruite ou non réalisée ; au sud, la porte à profondes nervures encadrée de pilastres et couronnée de motifs fleuronnés donnait peut être accès à une secrétairerie dotée d´un étage. Il peut aussi s´agir d´un remontage, à la suite d´un effondrement, le mur sud actuel étant en moellon ; la porte sud aurait été «retournée» vers l´intérieur de la chapelle. Les départs de mur séparant la nef du transept supportaient un jubé disparu.

Charpente

Privée du lambris en berceau qui recouvrait ses pièces maîtresses, la charpente apparaît aujourd´hui dans sa virtuosité et révèle l´art des charpentiers bas-bretons. Ainsi le décalage de toiture du bras sud se fait très habilement par le lien de deux fermes parallèles, la reprise se faisant au niveau du poinçon le plus élevé. Si nombre d´éléments structurels ont été remplacés, tous les éléments décoratifs sont en place : clefs à motifs végétaux soutiennent la nervure moulurée qui marquait le haut du lambris. Trois des blochets qui marquent les angles du transept, sont conservés ; réalisés en ronde-bosse, ils figurent des personnages de grandes dimensions. De grande qualité, ils sont sans doute réalisés par le même auteur que les sablières.

La chapelle est le siège d'un ancien prieuré qui dépendait de l'abbaye bénédictine Saint Florent-le-Vieil de Saumur : en 1120, Hervé, fils de Jagu et Hervé, fils d'Eudon font « l´aumone » à cette abbaye de la terre où se trouve la chapelle et le cimetière. Cette donation ratifiée par Morvan évêque de Vannes est augmentée du don d´un moulin avec prairie. Une partie des revenus de l'église paroissiale lui sont rattachés en 1208. Plus tard, le prieuré passa à aux abbayes bénédictines de Saint-Sauveur de Redon, puis de Saint-Gildas-de-Rhuys. On ne sait à quelle époque la chapelle devient trêve de Pluméliau : à partir du 16e siècle, des prêtres séculiers remplacent les moines comme abbés commandataires. La chapelle actuelle est construite grâce aux donations de la famille de Kerveno dont les armes sont sculptées sur les sablières et à l'extérieur de l'édifice dans le 1er quart du 16e siècle ainsi que le suggère l'inscription du choeur : "JEHAN LAYEC FIST LE BOYS DE CESTE L'AN M Vc XXIIII" . Le bras de transept sud est sans doute postérieur, ainsi que le signale un décrochement dans la toiture : cependant cette campagne intervint peu après la première construction, le remplage à fleur de lys de la baie sud confirmant cette datation. Le plan en croix latine se complétait, au nord, d'une chapelle seigneuriale, peut-être non réalisée, dont les arcs diaphragmes en arc brisé sont bouchés sur le mur nord de la nef et le mur ouest du bars nord du transept. Les pierres d'attente des piles du carré du transept semblent destinées à soutenir un jubé. En 1830, les consoles des niches du chevet sont bûchées ainsi que l'appui du lavabo pour mettre en place un retable dont il subsiste quelques éléments (autel, tabernacle, tableau). Une sacristie est construite dans l´angle nord-est au 19e siècle.

-

Période(s)

- Principale : 1er quart 16e siècle

-

Dates

- 1524, porte la date

-

Auteur(s)

- Personnalité : commanditaire signature

- Auteur : maître charpentier signature

Chapelle de plan en croix latine avec contreforts d´angle, à chevet plat éclairé par une maîtresse-vitre en arc brisé à remplage en fleur de lys. Entre le carré du transept et le bras sud, un décalage des pièces maîtresses de la charpente se traduit extérieurement par un décroché dans la toiture. Trois portes principales et une secondaire dans la nef donnent accès à l´édifice, dans les bras nord et sud et à l´ouest : si la porte ouest répond à la définition du portail morbihannais (portes jumelées surmontées d´un vitrail pris dans la même mouluration), il n´en est pas de même des portes sud et nord, simples, surmontées d´une grande baie au nord, d´une plus petite au sud. L´existence d´un jubé entre nef et transept ne peut être confirmée, malgré la présence de deux massifs à la jonction de la nef et du transept : les portes du transept paraissent bien importantes pour être réservé au seul clergé. Au sud, la porte en accolade et la porte haute en plein cintre bouchée donnait peut-être accès à une secrétairerie aujourd'hui disparue. La maçonnerie en moellon du mur sud pourrait témoigner d´une reconstruction à la suite d´un effondrement. Le sol est dallé de schiste.

-

Murs

- granite

- pierre de taille

- moellon

-

Toitsardoise

-

Plansplan en croix latine

-

Couvertures

- toit à longs pans

- pignon découvert

-

Techniques

- sculpture

-

Représentations

- accolade

- fleuron

- pinacle

- ange

- armoiries

- fleur de lys

-

Précision représentations

Portail ouest en arc brisé à portes jumelées surmontées d'une accolade et d'un tympan ajouré par un remplage à soufflets et mouchettes, l'ensemble est cerné de voussures et d'archivoltes ornées de choux frisés et sommées d'un fleuron.

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

-

Éléments remarquablessablière

-

Protectionsinscrit MH, 1928/02/13

-

Référence MH

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

Documents d'archives

-

AD Morbihan. Série O. 2O 173/1451. Chapelles Saint-Nicolas et Saint-Nicodème. Eglise paroissialre. Mairie. Cimetière.

p. -

DU HALGOUET, Hervé. Notes archéologiques sur le département du Morbihan. A.D. Morbihan.

p.

Bibliographie

-

DUHEM, Gustave. Les églises de France. Morbihan. Paris : Impr.-édit. Letouzé et Ané, 1932.

p. 138-139 -

FLOQUET, Charles. Pluméliau au cours des siècles. Pluméliau, 1994.

p. 164-165. -

ROSENZWEIG, Louis. Répertoire Archéologique du département du Morbihan. Vannes, Imprimerie Impériale, 1863.

p. 76-77 -

Dictionnaire des églises de France. Ouest et Ile-de-France.Paris, Robert Laffont, 1968.

p. 109-110 -

Vallée du Blavet. Le canton de Baud. Bretagne. Inventaire Général. Collection Images du Patrimoine. Rennes. 2003.

p. 23-25

Chargée d'études Inventaire

Chargée d'études à l'Inventaire

Chargée d'études Inventaire