SYNTHESE

LE BOULEVARD DE LA PAIX

Avant la création du boulevard de la paix, c'est la rue du Méné, rue ancienne régularisée milieu 18e siècle suivant les plans de Chambon de Beauvalet qui permet la traversée de la ville hors du castrum. Située au nord de l'enceinte urbaine en contrebas des remparts qu'elle longe, c'est la première rocade de contournement à être créée.

LE CONTEXTE DE CREATION DU BOULEVARD DE LA PAIX

La percée du boulevard de la paix s'inscrit dans le contexte économique de l'après-guerre, celui de la reconstruction et d'un redémarrage économique général. La construction de nouveaux logements et la création de nouvelles zones urbaines que cela implique, l'essor industriel résultant de l'expansion d'industries anciennes et d'opérations réalisées en fonction de la décentralisation industrielle ont eu des conséquences sur le réseau routier existant. Si Vannes n'a pas été bombardée comme Lorient et Saint-Nazaire, elle a traversé malgré tout après la seconde guerre mondiale une grave crise du logement due à un afflux de réfugiés de villes bombardées qu´il a fallu à tout prix reloger. Vannes a été de plus le siège d'administrations civiles et militaires dont le nombre s'est accru après les hostilités. Ces administrations comptaient quantité de fonctionnaires affectés à la ville et restés sans logement depuis la Libération. De plus, à ce problème de quantité s'est ajouté un problème de qualité. Au sortir de la guerre, des enquêtes ont été menées et ont démontré la qualité insuffisante du logement dans certains quartiers : le quartier Saint-Patern, le quartier situé entre le futur boulevard de la Paix et la rue du Roulage, le quartier nord-est du lycée Jules Simon, le quartier situé entre le boulevard de la Paix et l'avenue Victor Hugo. Les conclusions de ces enquêtes ont démontré pour Vannes 556 taudis ou logements insalubres dans lesquels vivaient 1440 personnes. La percée du boulevard de la Paix sera ainsi facilitée par ce problème de logements insalubres et la nécessité impérieuse de les faire disparaître. En même temps, pour être susceptible de bénéficier des mesures de décentralisation industrielle et faciliter l'implantation de nouvelles industries, Vannes, chef-lieu du département, a tout mis en oeuvre pour assurer le logement des ouvriers et des cadres de ces industries. Le boulevard de la Paix a été crée également en fonction de la décentralisation industrielle et des besoins nés des mouvements de population qui sont liés.

UN RESEAU VIAIRE INADAPTE

Avec l'apparition de l'automobile et l'utilisation de plus en plus importante de la voiture, caractéristique majeure de la seconde moitié du siècle dernier, Vannes comme d'autres vieilles villes a rencontré après la seconde guerre mondiale des problèmes de circulation dus à un réseau viaire ancien. Ce réseau est dans l'ensemble composé de rues étroites, de venelles en pente, jalonnées de maisons médiévales, sans alignement, inadaptées à une circulation moderne qui devient de plus en plus intense et qui est de deux sortes : la circulation des usagers, c'est-à-dire la circulation urbaine et la circulation des poids lourds (camions et cars compris).

Ce tableau est aggravé par la situation commerciale de la ville qui comprend de nombreux magasins en tout genre concentrés dans la vieille ville.

LE BOULEVARD DE LA PAIX

L' établissement du projet de création d'une voie de déviation partant de la rue Aristide Briand et aboutissant à la place Nazareth date de 1950. La décision de principe d'inscrire une voie de déviation dans le plan d'urbanisme de Vannes est prise en séance du conseil municipal le 19 mai 1950. Le projet est établi par Monsieur Lindu, architecte départemental chargé du plan d'urbanisme de la ville avec Monsieur De Brun, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées. Les travaux du boulevard qui a été une route nationale avant d'entrer dans la voirie municipale ont été financés par les Ponts et Chaussées. La ville a pris à sa charge les frais d'acquisition des terrains et des immeubles situés dans l'assiette du boulevard. Les travaux ont été attribués à la SAEG et à la SACER.

Ce projet est parti de la volonté de remplacer l'artère principale existante qui traverse la ville en empruntant les rues Aristide Briand, Général Leclerc, St Nicolas, du Mené, Joseph Le Brix et Hoche qui est relativement étroite et accidentée et vers laquelle aboutissent toutes les routes nationales. Les encombrements fréquents, la circulation des poids lourds en centre ville, les risques d'accidents et d'incendie provenant du passage des camions-citernes transportant du liquide inflammable sur le trajet Saint-Nazaire-Brest ont motivé les responsables de l'époque dans cette création.

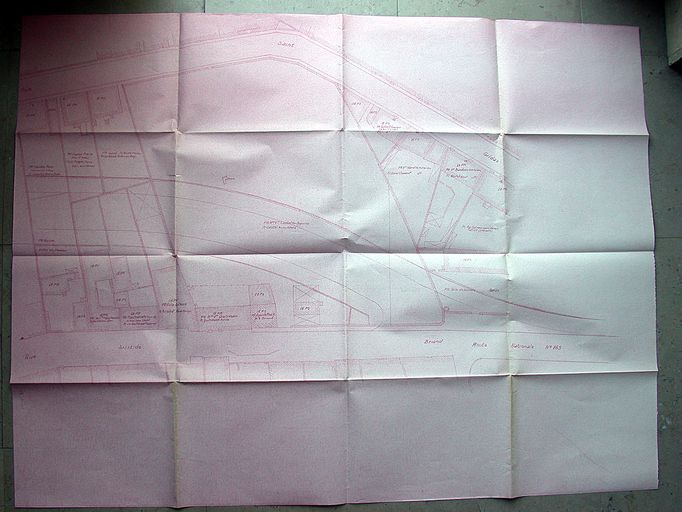

Deux tracés sont au départ proposés. Celui qui ne sera pas retenu parce qu'il éloigne la circulation du centre ville est beaucoup plus long et emprunte l'assiette de l'ancienne voie du chemin de fer de la Compagnie Morbihannaise depuis Saint-Léonard, sur la route de Nantes jusqu'à la gare de Vannes, la rue François de Chateaubriand pour aller au travers des terres aboutir à la route d'Auray.

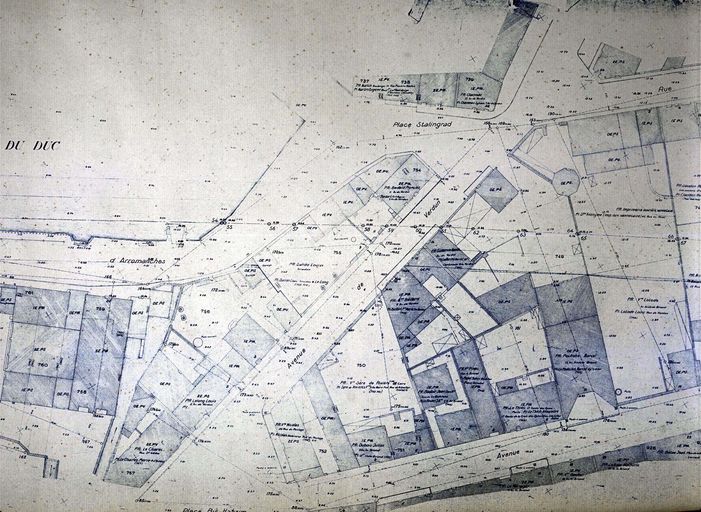

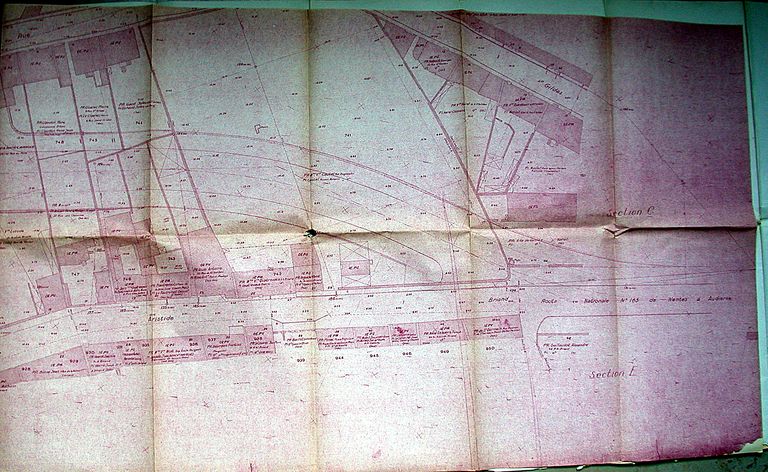

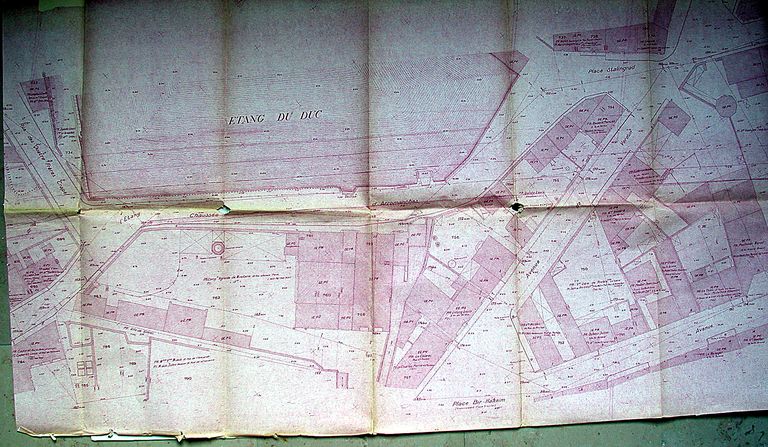

Le tracé retenu "traverse les jardins de la rue Saint-Gildas, passe au sud de la place Bir-Hakeim, suit la chaussée d'Arromanches jusqu'à l'angle de la rue des 4 frères Crapel, rejoint la rue Boismoreau qui se trouve élargie sur son côté nord, écorne légèrement le cimetière, traverse la rue de la Fontaine, à son angle avec la rue des 4 frères Créach, ainsi que la rue Desgrées du Loû, passe derrière les immeubles neufs de la rue du 116è R.I. pour aboutir à l'angle de cette rue et de l'avenue Victor Hugo. De cette avenue, la voie projetée se prolonge par la place du Moulin L'Evêque, et par les terrains nus entre le lycée et l'abattoir, débouche place Nazareth".

Pour les responsables de l'époque, ce tracé avait l'avantage du moins dans sa première portion, de la place Nazareth à la rue Victor Hugo, d'être réalisé rapidement et d'obtenir une déviation sérieuse de la circulation avec l'aménagement sommaire déjà en cours de l'ancienne voie du CM. En effet, cela devait permettre aux véhicules d'arriver jusqu'à la gare et en passant par la rue des quatre frères Créac'h et la place Lyautey jusqu'à l'avenue Victor Hugo et remonter la portion du boulevard nouvellement crée. D'autre part, cette portion utilise dans une très forte proportion des terrains non construits contrairement à la seconde portion du tracé où les immeubles à démolir sont nombreux. Mais c'est aussi un moyen de faire disparaître un certain nombre de taudis, notamment ceux qui bordent au nord la rue Boismoreau.

Ce projet, qui représente pour le maire de l'époque Francis Decker, une "voie de distribution naturelle des routes nationales vers la ville qu'il s'agisse du centre ou des quartiers excentriques du côté nord", est adopté en 1952. Les partisans de cette percée voient le boulevard comme "l'ossature de la ville ou encore comme une épine dorsale dans son aménagement".

Quant aux opposants au projet, les réticences se portent sur le coût financier de l'opération chiffré à 70 puis à 1OO millions de francs, sur le problème du logement à Vannes plus urgent à traiter, sur la dangerosité du tracé retenu car les carrefours sont nombreux et rapprochés, sur le projet de "l'autostrade à circulation rapide" qui en résorbant le problème de la circulation des poids lourds dans la ville annule de ce fait pour certains la nécessité d'un boulevard intérieur, la peur que ce chantier très important fait naître, le caractère touristique inexistant du tracé et enfin et bien sur les répercussions que cette nouvelle artère risque d'avoir sur le commerce local. Face à ce dernier argument, le maire n'hésite pas à proposer le développement de la ville côté sud par des chantiers de construction dans des terrains qui existent et par la réalisation de lotissements importants rues Becel, Jérome d'Arradon, Bernus, Trussac, Kéravélo, Calmont-haut, Le Jointo et Le Verger.

Il faut souligner que peu d'entre eux n'évoque les aspects patrimoniaux de la question et le besoin d'un projet urbanistique total englobant, non seulement le boulevard mais aussi ses abords. Pour les responsables de l'époque, nous avons l'impression que ce boulevard traverse des quartiers deshérités qu'il faut à tout prix raser et reconstruire. Selon les responsables de l'époque, le tracé utilise dans une très forte proportion, des terrains non construits et les immeubles à exproprier, peu nombreux, sont en partie vétustes, donc "sans valeur".

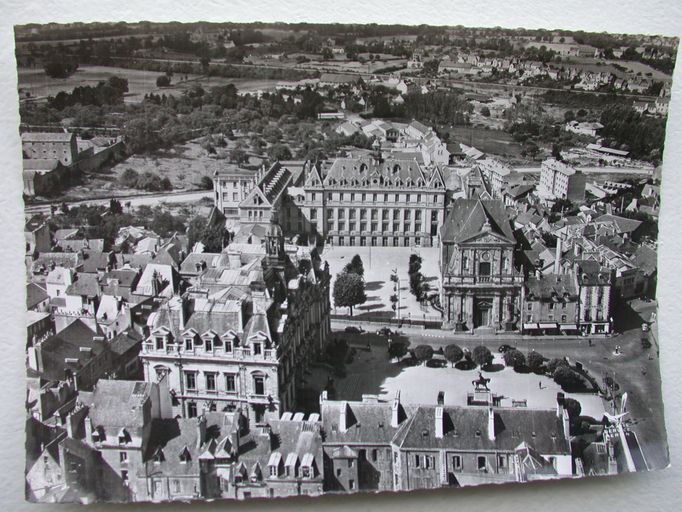

Il semble que seule la démolition des maisons comprises entre l'avenue Saint-Symphorien et la rue Desgrées du Loû ait soulevé des protestations. Pourtant, à la même époque, il y a de la part de la municipalité de Francis Decker puis de Raymond Marcellin, un programme de mise en valeur des richesses artistiques de la ville : dégagement d'une partie des remparts, achat de la tour du Connetable, restauration de la Cohue, de la Porte-Prison, autant de bonnes réalisations qui sauvent le cadre historique de la ville mais qui ne prennent pas encore en compte un patrimoine plus récent "sans intérêt architectural".

LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

La réalisation se fait en deux tronçons, voir trois concernant la portion correspondant à l'ilot de maisons rue de la Fontaine-avenue Saint-Symphorien, le dernièr à être démoli. Le premier tronçon est situé entre la place Nazareth et l'avenue Victor Hugo et le second de l'avenue à la rue Saint-Gildas. Le premier tronçon sera réalisé très rapidement et ouvert en 1955.

C'est une rue de 18 mètres de large, 1200 mètres de long et semi-circulaire qui a été énormément remblayée.

LES TRANSFORMATIONS DE LA VILLE OPEREES PAR LA REALISATION DU BOULEVARD DE LA PAIX

Les conséquences du percement du boulevard de la Paix sont nombreuses sur le plan patrimonial et sur le plan urbanistique.

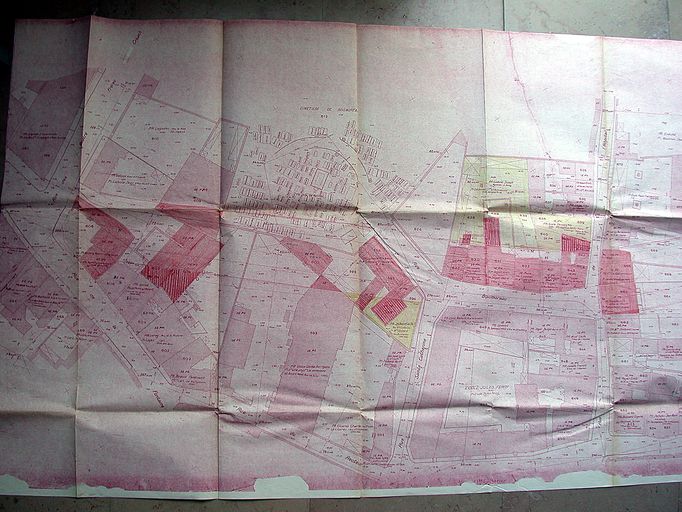

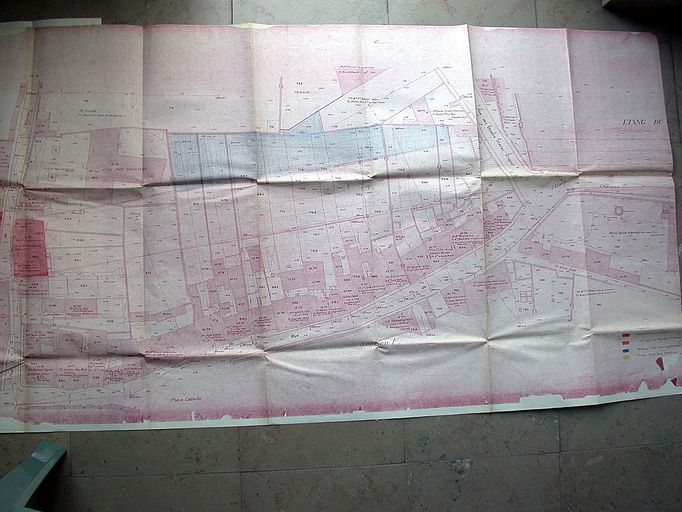

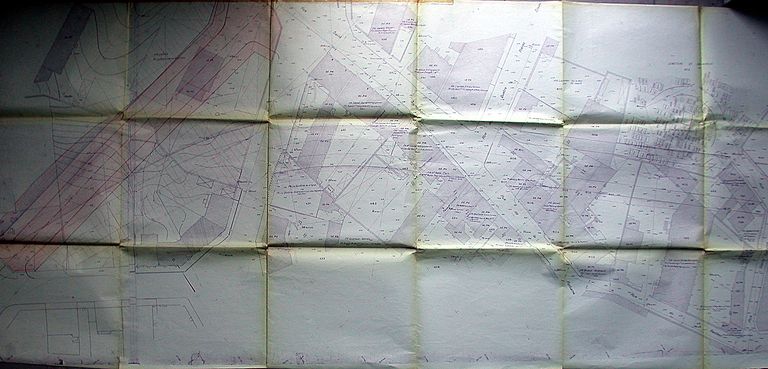

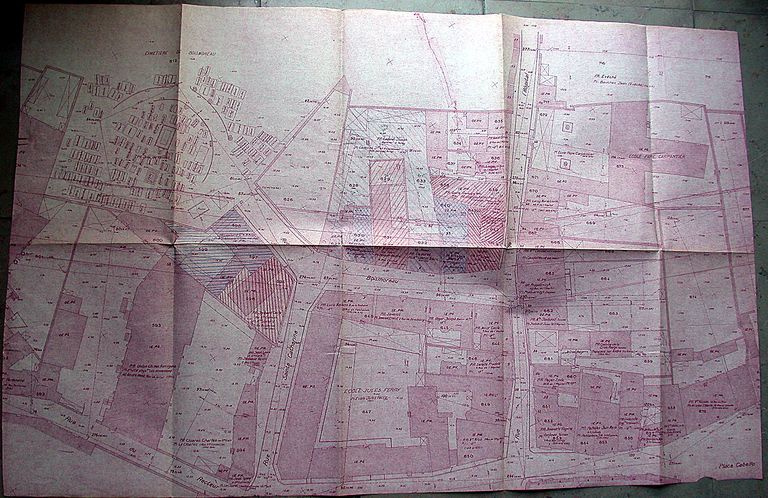

- Perturbation importante du parcellaire ancien.

- Non prise en compte de l'emprise du tracé de la ville gallo-romaine pressentie déjà par des découvertes du 19ème siècle et dans les années 1950-1960 par les travaux de Jacques André.

- Modifications du POS et du réseau viaire existant : rues, places et morceaux de quartiers détruits.

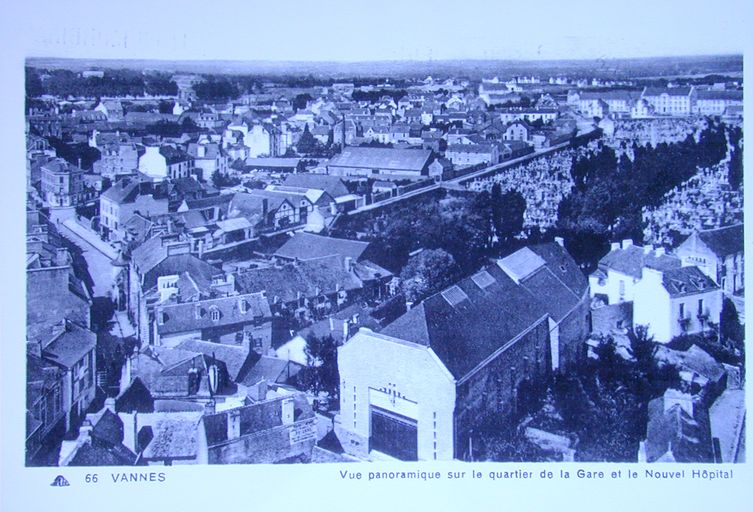

- Accentuation de la coupure du centre ville avec la gare et de ses quartiers environnants. Depuis, les différents plans de circulation ont modifié le fonctionnement du réseau viaire existant et rendu encore plus difficile l'appréhension de l'espace urbain de l'époque.

- Manque de réflexion préalable à l'aménagement du boulevard qui s'est fait au coup par coup. Les abords et les débouchés de rues anciennes sur le boulevard n'ont pas fait l'objet d'intégration. cela se traduit par un manque de cohérence comme impression d'ensemble concernant surtout le dernier tronçon à être réalisé : ilôt Saint-Symphorien, les abords du cimetière et de l'étang au Duc.

Cinq endroits sensibles ont été fortement pertubés : l'ancienne place Stalingrad et l'étang au Duc, le quartier Saint-Patern et les abords du cimetière Boismoreau, la place Lyautey, le moulin de l'Evêque, la place Nazareth.

L'ancienne place Stalingrad et l'étang au Duc : démolition de la place Stalingrad et des bâtiments la composant, comblement d'une partie de l'étang au Duc en bordure de l'escarpe nord-est de la chaussée en prévision de son élargissement futur. La chaussée perd son nom de chaussée du Moulin et devient chaussée d'Arromanche. Démolition de l'ancien déversoir qui permettait de réguler le niveau des eaux, d'un ancien lavoir et d'une petite maison rue Ernest Renan.

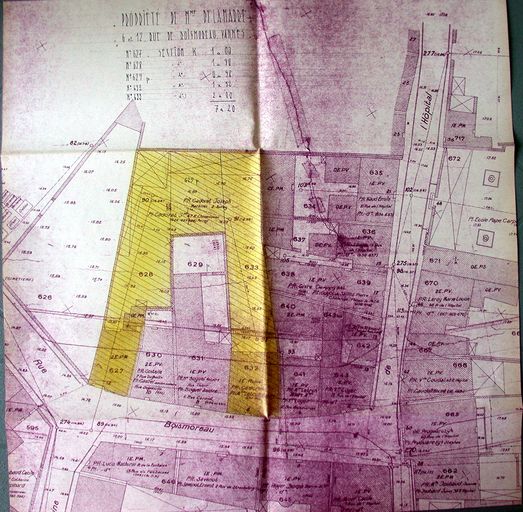

Le quartier Saint-Patern et les abords du cimetière Boismoreau : démolition de l'alignement nord-est de la rue Boismoreau, démolition des anciens immeubles au carrefour de ces deux rues rue de Boismoreau et rue de l'hôpital qui est désormais coupée en deux. La rue de l'Hôpital qui partait de la rue de la Fontaine prend le nom de Saint-Patern dans la première portion qui longe l'église du même nom et conserve son nom dans son prolongement nord-est. Modification de l'entrée du cimetière, déplacement des tombes dans la zone sud-ouest et édification d'un nouveau muret de clôture. Démolition des premières maisons de l'avenue Saint-Symphorien.

La place Lyautey : suppression du rôle de la place Lyautey créé dans les années 1920 pour désenclaver les faubourgs médiévaux, des rues reliant l'avenue Saint-Symphorien à l'avenue Victor Hugo (rue du 116ème régiment) et à la place Saint-Nicolas (rue Desgrées du Lou et rue Maury). Les immeubles de la place côté boulevard se trouvent amputés de leurs jardins dont les restes sont aujourd'hui situés en contrebas du boulevard en raison de son remblaiement.

Le moulin de l'Evêque : disparition de l'étang et du moulin de l'Evêque sous le boulevard fortement remblayé à cet endroit.

La place Nazareth : percée dans son côté nord-ouest et qui se dote dans cette affaire d'un nouvel immeuble militaire afin de remplacer celui que le boulevard fait disparaître. En effet, la ville négocie avec le ministère de la Guerre le déplacement de la subdivision militaire à proximité de son ancien emplacement en face du couvent de Nazareth.

SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE

Archives municipales de Vannes 1O216 et 3D16

Archives départementales du Morbihan 1F426

Fonds Jean-Jacques GUILLON, Recueil des articles de Ouest-France parus à l'époque

GUILLON Jean-Jacques, Pour gagner "La Paix", pas de quartier ! Dans Bulletin de liaison du C.E.R.A.M. n°7 et 8, octobre-décembre 1994 et janvier-mars 1995.