Le 16 septembre 1679 :

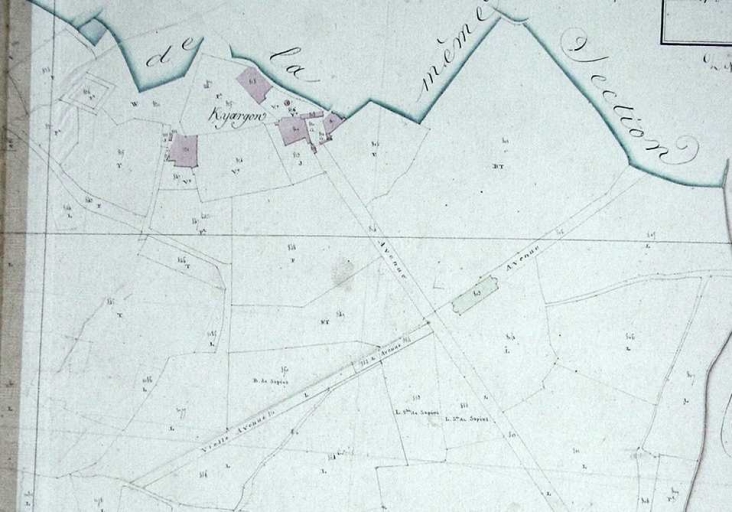

Dénombrement rendu par écuyer Jacques de Trevelec, seigneur de Brehet, de la terre noble et seigneurie de Queriargon [Keriargon] dans la paroisse de Belz, évêché de Vannes, qu´il tient et possède prochement et noblement du Roi sous son domaine d´Auray, à devoir de foi, hommage et rachat ; consistant, savoir :

AD56, 3A3, Domaine royale d´Auray, 1752 : copie des déclarations du 17e siècle pour la réformation du Domaine.

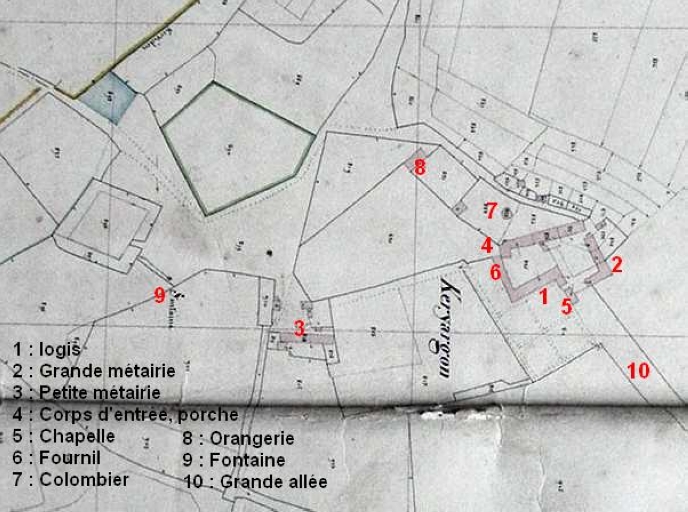

Le lieu noble et manoir de Queriargon consistant en un corps de logis vers midi, couvert d´ardoises, contenant de fond de terre quatre cordes moins deux tiers.

Un autre corps de logis vers soleil couchant, contenant de fond deux cordes.

Le portail vers le couchant en forme de pavillon carré, contenant de fond une corde moins un tiers.

Un corps de logis au septentrion où sont les écuries, contenant de fond une corde et demie.

La cour de la dite maison contenant en fond onze cordes et demie.

Le jardin de la dite maison donnant vers midi, contenant en fond trente-neuf cordes, cerné de murailles.

Autre petit jardin vers le couchant, contenant de fond neuf cordes et un sixième, cerné de murailles.

Le verger où est une chapelle de la maison noble au couchant du dit jardin, contenant de fond deux journaux moins dix-huit cordes.

La grange à battre couverte de paille, contenant de fond une corde moins un huitième.

La rue à battre, contenant de fond quatorze cordes et demie.

Le prateau, y compris le pavillon, contenant de fond un journal et demi et deux cordes.

Au bout du dit prateau, vers couchant, un parc sous lande, appelé er-mané, dans lequel est la garenne, contenant de fond quatre journaux.

L´étang contenant de fond trente-cinq cordes et demie.

La fuie de la dite maison, contenant en fond une corde.

La grande prée de la dite maison au midi, contenant en fond cinq journaux moins dix cordes.

La petite prée vers le levant de la dite maison, contenant de fond deux journaux moins douze cordes, les tailles qui sont au bas de la grande prée y compris.

Un petit bois une haute futaie qui s´émonde, contenant en fond trois journaux et demi et onze cordes.

Le bois de haute futaie y compris toutes les tailles qui sont au levant de la dite maison, contenant en fond douze journaux moins vingt-huit cordes.

La grande avenue ou arrivée de la dite maison, contenant en fond soixante-douze cordes, plantée de jeunes arbres.

Le tout ci-dessus donnant de tout côtés sur terres et landes des deux métairies de la dite maison.

La grande métairie du lieu noble de Queriargon possédée à domaine congéable profité par Michel Malette [suit le descriptif de la nature des terres uniquement]. Toutes les dites terres donnant vers le levant au sieur de Kervazo, vers le midi au sieur de Keravéon, et de tout autres côtés à terres du dit lieu noble de Queriargon.

La petit métairie du lieu noble de Queriargon possédée au dit titre par Yves Le Carn [suit le descriptif de la nature des terres uniquement]. Toutes les dites terres donnant du midi au village de la Magdelaine, vers couchant aux landes de Querdonner [Kerdonner], et de tout autres côtés à terres du dit lieu noble de Queriargon.

La grande métairie noble de Querprevost en la dite paroisse de Belz, possédée à domaine congéable par les héritiers de Jean et Yves le Berre [suit le descriptif de la nature des terres uniquement]. Toutes les dites terres donnant d´un côté à Pierre Le Gallo du Magourin, d´autre côté aux étangs du Sacs [Sac´h], d´autre côté à terres au sieur Rohu possédées par Le Laiec et d´autre côté à terre de la dite seigneurie de Queriargon.

La petite métairie noble de Querprevost au dit Belz, possédée au dit titre par François Bels [suit le descriptif de la nature des terres uniquement]. Les dites terres donnant d´un côté sur les terres de la grande métairie noble de Querprevost, d´autre côté sur l´étang du moulin du Sacs, d´autre côté à terre d´Yves Le Crom et d´autre côté à terres au sieur Rohu possédées par Le Laiec.

Le moulin à vent de la dite maison noble de Queriargon dans la dite paroisse de Belz, contenant de fond cinq cordes.

Lequel moulin tous les sujets sont obligés de suivre, et est possédé par Jacques Guimard qui en paye par an au terme de noël le nombre de vingt-quatre perées de seigle, mesure d´Auray.

[En plus de] La chapelle qui est dans le verger de la maison [le seigneur de Keriargon possède] une autre chapelle prohibitive en l´église paroissiale de Belz, dédiée à St Sébastien avec bancs et lisières.

La quelle terre et dépendances de Queriargon est advenue au dit seigneur de Bréhe [Bréhet] par acquêt judiciel [juridique] qu´il en a fait en la succession bénéficiaire de noble et discret Bertrand Guimarho, vivant seigneur du dit lieu de Queriargon, en date du 27 juillet 1675, [etc].