Observations générales croix et calvaires

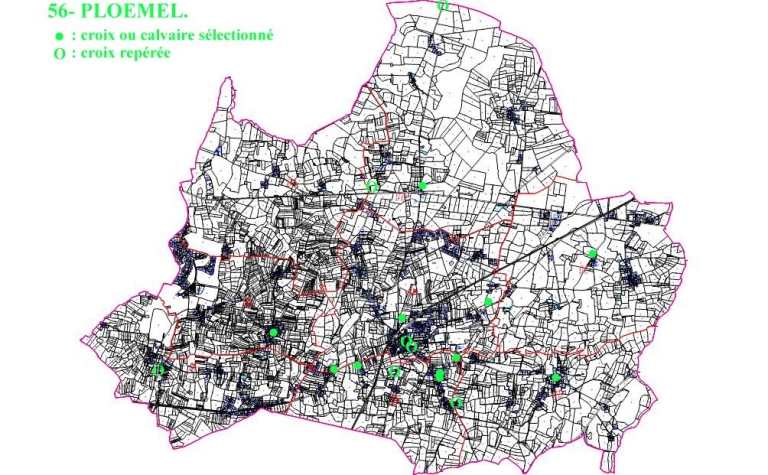

- Dénombrement et emplacement

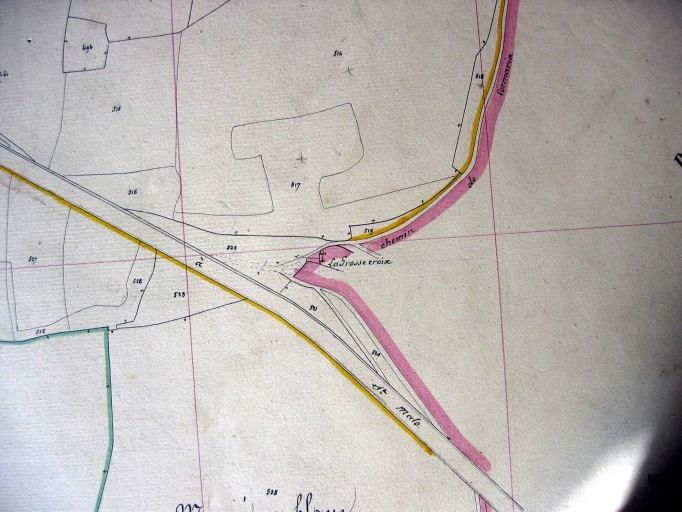

Sur les 18 croix mentionnées par l´abbé Le Tallec dans le bulletin paroissial de Ploemel vers 1970, il n´a été retrouvé que 14 croix monumentales et 1 calvaire, parmi lesquels 10 croix et le calvaire ont fait l´objet d´un dossier de sélection. Il convient d'y ajouter deux croix disparues signalées sur le cadastre ancien de 1845, la croix du Bonhomme et la Grosse croix, dont la disparition est sans doute à mettre à l'actif de l'aménagement des routes aux 19e et 20e siècles ; le plan du bourg dressé en 1878 signale également une croix face à la maison d´école de filles, sans doute la croix Méen qui a donné son nom au lieu-dit, alias la Groëz Ven remontée dans le monument du Quiniec. L'abbé Collet mentionne à 300 m. à l'est de Saint-Laurent, une croix de pierre face à un menhir penché. D'autres, telles les croix de Kerran ou de Kerbrézel, ont été mutilées ou brisées lors de déplacements successifs. Le chanoine Danigo signale la Croix Doré sur la route d'Auray à Belz, datée 1751, aujourd'hui déplacée sur la route de Mendon. Le corpus actuel est donc fragmentaire et parfois dénaturé avec des périodes qui s'échelonnent du haut Moyen Âge au début du 20e siècle. Sept de ces croix sont isolées en bordure de chemin. L'une d'entre elles marque la limite paroissiale au nord de Coëtquintin (fig. 8). Trois croix situées dans des hameaux accompagnaient des chapelles, disparues pour les chapelles de Saint-Michel à Locmiquel et Saint-Goal à Kergal, encore existante à Locmaria. Quant au calvaire, déplacé dans le cimetière actuel, il était autrefois dans le cimetière autour de l'église, accompagné d'une autre croix qui ne semble pas pouvoir être celle aujourd'hui conservée au chevet de l'église.

Datation, historique, auteurs

Deux croix portent un chronogramme : la Croix dorée, déplacée à Pont-Fol, datée 1751, et celle marquant la limite paroissiale au nord de la commune, datée 1900 ; on y ajoutera la croix Sommer disparue repérée par l'abbé Le Tallec en 1973, datée 1778. Comme ailleurs dans le canton, les croix médiévales correspondent à la période la plus représentée avec quatre exemples sélectionnés : il s´agit des croix de Locmiquel (fig. 4), de Kergal, de Kerganiet et de Mane Bley (fig. 3), auxquelles on ajoutera la croix dite de Groez Ven, provenant du bourg et installée comme la croix de Mane Bley, en 1924 par l´abbé Le Franc dans le monument du Quiniec. La croix de Kerbrézel bien que fragmentaire pourrait remonter au 15e siècle ; le calvaire du cimetière et la croix de Kermarquer ont été édifiés dans la 2e moitié du 16e siècle. La croix de Kerran doit dater du 17e siècle, tandis que la croix de Locmaria, plus tardive, date sans doute du milieu du 18e siècle par comparaison avec la croix Dorée de Pont-Fol. Enfin la croix de l´église a été érigée au 19e siècle ; on y adjoindra la croix de Saint-Laurent dont la base est un lec'h datant de l'Âge du Fer, et le fut cassé du 19e siècle, le Christ ayant été refait au 20e siècle ; la croix de mission dont il ne reste que l'autel au chevet de la chapelle de Recouvrance date de la fin du 19e siècle. Enfin la croix marquant la limite paroissiale au nord de la commune et celle de Kerivin datent du début du 20e siècle.

Matériaux

Les croix sont toutes réalisées en granite. Lorsqu´il y a présence de soubassement, il est en pierre de taille sauf dans deux cas où il a été remonté en moellon, à Kerran et à Kerbrézel.

Dimensions

La tendance habituelle qui veut que les croix médiévales soient les plus petites du corpus et que les dimensions des croix augmentent dans le temps est ici battue en brèche, en particulier parce que plusieurs croix de la période moderne (17e siècle), brisées, n´ont plus leur dimensions d´origine. Cependant, la hauteur de la croix médiévale de Locmiquel qui approche trois mètres, est très inhabituelle. Les deux croix les plus hautes de la commune datent du 16e siècle : il s´agit du calvaire du bourg qui dépasse 5m et de la croix de Kermarquer (4, 35 m.). Les croix les plus récentes sont plus petites et modestes.

Structure

Monolithes, les croix médiévales sont soit fichées dans une base incluse dans le sol (Locmiquel, Mané Bley), soit dans un talus, au sommet (Kerganiet) ou encastrée (Kergal). On exclura la croix de Groëz Ven du monument du Quiniec, déplacée. Très courts, en particulier pour la croix de Locmiquel (fig. 3) sans doute taillée dans un menhir, leurs bras sont pattés (Kerganiet) ou simplement fuselés (Groëz Ven au monument du Quiniec, Kergal). On notera la forme à double traverse curviligne de la croix de Mane Bley (fig. 4), avec trou au centre du croisillon et bras tréflés, sans équivalent sur le canton.

Les autres croix ont toutes un soubassement maçonné en pierre de taille surmontée d´un socle monolithe (sauf pour la croix de Kerran, remontée en moellon sans socle, et celle de Kerbrézel, remontée sur un soubassement en moellon, mais ici avec son socle). Les plans de soubassement sont généralement carrés ou légèrement rectangulaires ; la croix de l´église est la seule à se dresser sur un soubassement ciculaire. Les fûts sont monolithes, mais le croisillon est rapporté au calvaire du cimetière, ainsi qu´aux croix de Kermarquer, Pont Fol et Locmaria. La section des fûts est carrée, plus ou moins chanfreinée selon la date de construction, circulaire (croix de Kermarquer et de l'église).

Représentation

Seules trois croix et le calvaire sont ornés d´un décor sculpté. Le plus complet est celui du calvaire qui sur la base du croisillon formant traverse met en scène côté avers la Crucifixion (le Christ en croix encadré de la Vierge et de saint Jean, fig. 6), et au revers, la Vierge de pitié encadrée de saint Jean et de la Madeleine. Signant la commande, deux blasons ornent les côtés. Malgré l´absence de traverse, la croix de Kermarquer est assez proche d´un calvaire puisque la Crucifixion s´accompagné au revers (fig. 5) d´une Vierge de Pitié sculptée en haut relief sur une large base formant noeud ; au pied du fût, le donateur, un prêtre portant calice s´affiche en pied. Les deux autres croix qui ont un décor sculpté arborent un simple Christ en croix (croix de Locmaria et de Pont Fol).

Conclusion

Parmi les croix médiévales de Ploemel se détache la remarquable croix de Mane Bley, au type inusité, ainsi que celle de Locmiquel pour sa taille. On y adjoindra la croix de Kerganiet qui mérite une restauration, car elle penche aujourd´hui dangereusement. Pour la période moderne, la croix de Kermarquer et le calvaire du cimetière, du 16e siècle, émergent de la production à la fois par la qualité de leur décor et par l´indication de leurs donateurs.

Chargée d'études Inventaire