Une enquête d’inventaire

Le territoire

L'approche topographique, en considérant avant tout l'œuvre dans son territoire, fait de l'Inventaire un interlocuteur privilégié des organismes et des responsables locaux chargés de la gestion du patrimoine et de l'aménagement de ce territoire. Partout, la richesse et les particularismes du patrimoine constituent des leviers de développement. Les travaux de l'Inventaire permettent d'accompagner une démarche de reconnaissance culturelle tant dans des secteurs ruraux qu'urbains, et aussi de fournir un outil d'aide à la décision en livrant des arguments essentiels à la compréhension historique et esthétique du territoire.

La restitution des données

La restitution des données découle de la méthode d'analyse. À chaque élément étudié correspond une notice. Chacun de ces éléments fait généralement partie, sur un territoire donné, d'une famille d'édifices (maisons et fermes, manoirs et châteaux, églises et chapelles...) ou d'édicules (croix, fontaines et lavoirs, ponts…) ; leurs paramètres descriptifs sont rassemblés dans un dossier collectif, au niveau communal. Au niveau cantonal, un second dossier cantonal restitue les caractères communs de la famille sous forme d’observations générales.

Certains de ces éléments particulièrement bien conservés, représentatifs d'une famille ou au contraire uniques, sont sélectionnés et font l'objet d'une notice plus approfondie.

Les dossiers sont classés du général ou du collectif au particulier, par lieu-dit ; les objets mobiliers sont reliés à leur édifice contenant par une notice intermédiaire intitulée « Le patrimoine mobilier de l'église... » ou « Le patrimoine mobilier de la chapelle... ».

L'enquête sur le patrimoine de la commune de Malestroit

Elle s’est déroulée en deux campagnes distinctes :

1) La première enquête s’est échelonnée sur le terrain entre 1983 et 1984 dans un cadre d’études d’inventaire topographique.

Elle a porté sur l'ensemble des éléments bâtis jusqu'en 1950 et sur les objets contenus dans l’église. Elle a abouti, en 1986, à des dossiers « papier ». Les œuvres remarquables ou représentatives du patrimoine, localisées aussi précisément que possible, ont fait alors l’objet d’une notice documentée, accompagnée de photographies et éventuellement de relevés architecturaux.

2) La seconde enquête s’est déroulée entre 2010 et 2012, dans le cadre d’études des communes riveraines du canal de Nantes à Brest.

Après avoir inventorié le réseau du canal (écluses, sites d’écluses, ponts…), il a été décidé d’élargir le champ d’investigation sur une bande de 5 km de largeur totale, de chaque côté du canal, pour mettre en valeur le patrimoine culturel en Bretagne intérieure. Tous les dossiers concernant les communes riveraines ont alors été rassemblés : import des notices électroniques, géoréférencement des œuvres, intégration des illustrations, des notes de lecture et de terrain, mise aux normes d’une bibliographie courante, création des liens entre les notices. Une sélection des œuvres intéressantes du point de vue touristique a été réalisée ainsi que des retours sur le terrain, ne concernant que ces œuvres.

La publication des dossiers permet donc de rassembler des enquêtes issues de cadres d’études différents. Elle est aussi l’occasion de les enrichir : des photographies prises en 1969, et numérisées, en ont rejoint d’autres, prises entre 2010 et 2015, ainsi que quelques œuvres qui n’avaient pas été retenues.

Présentation de la commune de Malestroit

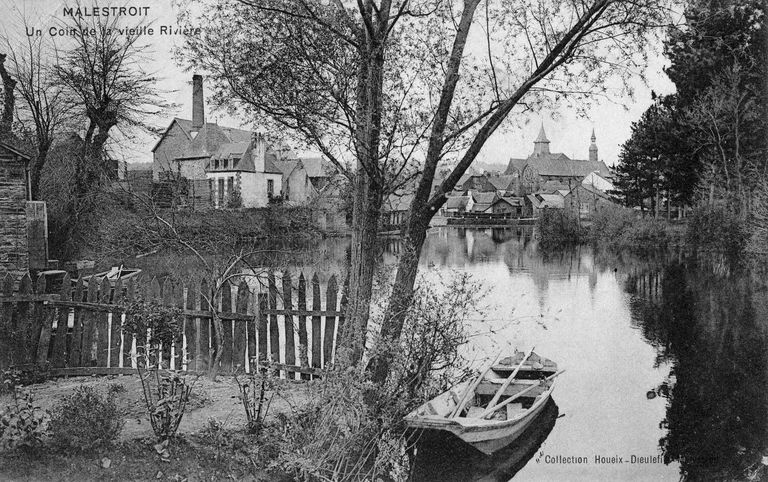

En 987, des descendants de Nominoë fortifient l´îlot de la Saudraie, au milieu de l´Oust. Le contrôle des ponts expliquerait ainsi l´étymologie de Malestroit, en breton Maël-Trech : « Le seigneur du passage ». Dès 1129, un prieuré fut fondé par Payen Ier sur la rive gauche et consacré à la Madeleine ; il attire artisans et marchands et regroupe autour de lui un premier bourg. À la fin du XIIe siècle, autour de l´église Saint-Gilles, rebâtie sur l´autre rive à l´emplacement d´un sanctuaire primitif, un bourg nouveau se développe, cité en 1204 : des moulins foulerets indispensables à la fabrication du drap sont alors signalés. La trêve signée à Malestroit en 1343, pendant la guerre de Succession, la baronnie créée en 1451, pour Jean IV Raguenel, maréchal de Bretagne, placent Malestroit au centre du mouvement de restructuration de l´État breton. Dès 1460, la ville se clôt de murs ; elle dispose aussi d´un représentant lors de la tenue des États de Bretagne : au-dessus des nefs de l´église, un clocher secondaire, emblème de la nouvelle cité, rivalise avec le massif clocher paroissial. À l´entrée de la Grande Rue, près de l´ancienne porte Saint-Julien, la Maison du corps de garde évoque l´orgueil d´une cité fière de sa milice bourgeoise. En face, la maison du n°3 et, près de l´église, le presbytère, construit en 1419 aux frais du seigneur de Malestroit, sont presque de petits manoirs urbains. Dans les halles disparues de la place du Bouffay se vendait le sel des marais de Guérande, les cuirs tannés en aval de la ville et surtout les toiles et les draps tissés à Malestroit et dans la campagne environnante. Les sculptures de la Maison de la truie qui file nous renvoient tout droit à l´univers du fabliau médiéval. Bien avant le XVIe siècle la ville se prolonge par quatre faubourgs : celui de la Madeleine, le plus important, conserve quelques maisons à pans de bois ; sa chapelle a aussi l´ampleur d´une église paroissiale.

Au XVIIe siècle, dans l´île de la Saudraie, dont le château est en ruines, sur l´ancienne chapelle castrale dédiée à Notre-Dame, des Augustins appuient les bâtiments d´un couvent aujourd'hui en partie disparu à la Révolution. Le faubourg Saint-Julien, aux maisons blotties le long de l´Oust, abrite le quartier des tanneurs. Au nord-ouest de la ville, les Ursulines de Ploërmel fondent un couvent en 1670 ; plus loin, le long du faubourg Saint-Michel, plusieurs maisons à étage, des XVIIe et XVIIIe siècles, évoquent la prospérité apportée par la culture et le travail du lin et du chanvre. A l´ouest, au débouché de la porte qui conduit à Vannes, un hôpital, placé dès le XIVe siècle sous la protection de sainte Anne, donne naissance au faubourg du même nom.

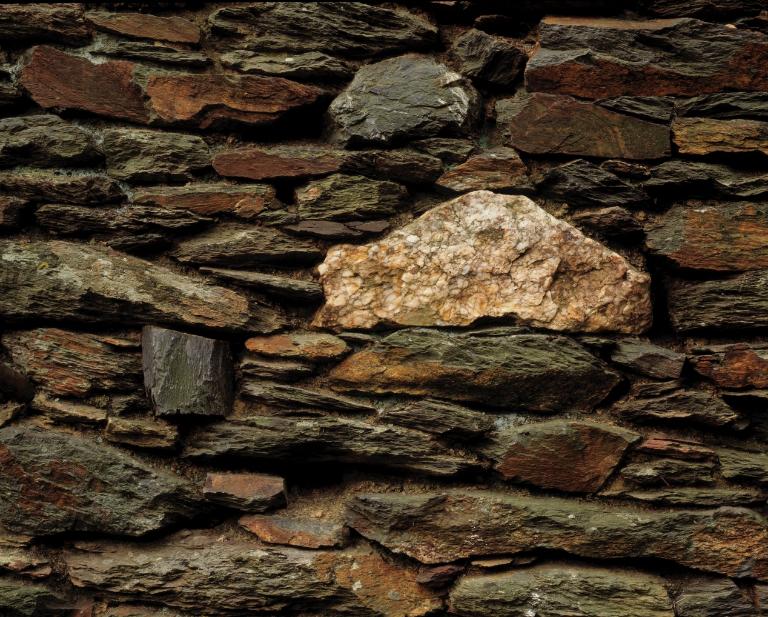

Dans la ville, plusieurs maisons sont dès le XVIe siècle bâties en pierre et présentent une grande variété de matériaux : schiste vert, bleu, pourpre, poudingue, grès et granite en pierre de taille pour les plus belles. Certaines d´entre elles, fruit du regroupement de plusieurs parcelles, attestent la réussite de riches marchands capables de construire de véritables hôtels particuliers aux belles lucarnes en granite de Lizio. Au XVIIIe siècle, la batellerie fluviale, le passage de la route de Rennes à Vannes, les foires et les marchés aident la cité à traverser la crise du textile. Dans plusieurs maisons de la Grande Rue ou de la place du Bouffay, les porches ou avant-soliers sont supprimés et leurs façades rebâties dans le style sévère des ingénieurs : l´arc segmentaire de leurs baies les rend facilement reconnaissables.

Autour de 1830, la canalisation de l´Oust permet aux chalands d´apporter des matériaux nouveaux : le long du chemin de halage, une maison construite en tuffeau importé du Val-de-Loire s´appuie sur le vieux rempart ; une autre, dans la rue des Ponts, s´orne d´un balcon en fonte moulée également importé. La ville adopte rapidement les modes parisiennes. À la fin du siècle, à l´emplacement des anciennes portes, de nouveaux immeubles aux chaînes de granite soigneusement harpées, aux toits d´ardoise en écaille et aux lucarnes en zinc repoussé, témoignent d´une vitalité retrouvée. Entre-temps, en 1863, la construction du pont Neuf a permis de contourner l´île de la Saudraie pour faciliter la circulation et le champ de foire a été agrandi de moitié. La fin du XIXe siècle et surtout le XXe siècle radicalisent l´évolution de Malestroit : l´ancien faubourg de la Madeleine, rive gauche, dépérit ; au contraire, rive droite, le faubourg Sainte-Anne se développe, en direction de la gare installée à Saint-Marcel en 1880. Le nouvel Hôtel de ville est bâti en 1938 par l'architecte vannetais Edmond Germain ; construit en béton - matériau employé dès avant la guerre à Malestroit -, il ajoute au paysage un troisième clocher.

Sur le Chemin de Gluon, pousse un châtaignier : hauteur 18 mètres, circonférence : 4, 30 mètres, âge : 250 ans ; le long du canal, un pin Laricio : hauteur 25 mètres, circonférence : 3 mètres, âge 150 ans ; ces arbres sont recensés dans la base des Arbres remarquables de Bretagne (http://www.mce-info.org/arbres-remarquables/liste_arbres.php).

Photographe à l'Inventaire