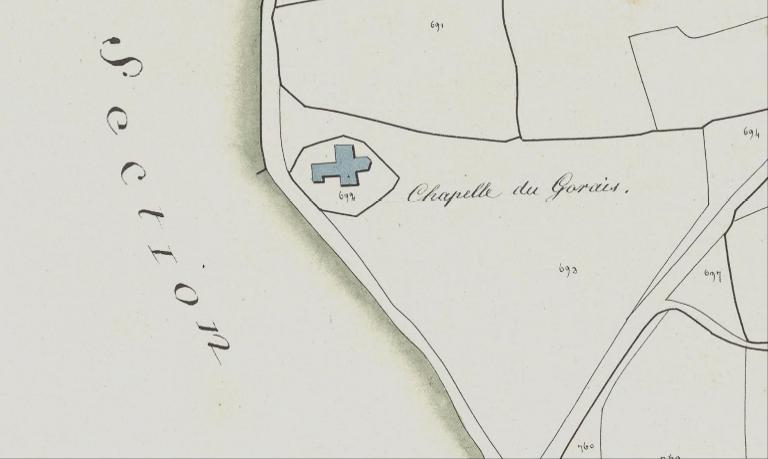

Sous l’ancien Régime, le village du Gorais, très éloigné du bourg, disposait d’une chapelle tréviale, ce qui permettait d’y célébrer baptêmes, mariages et sépultures.

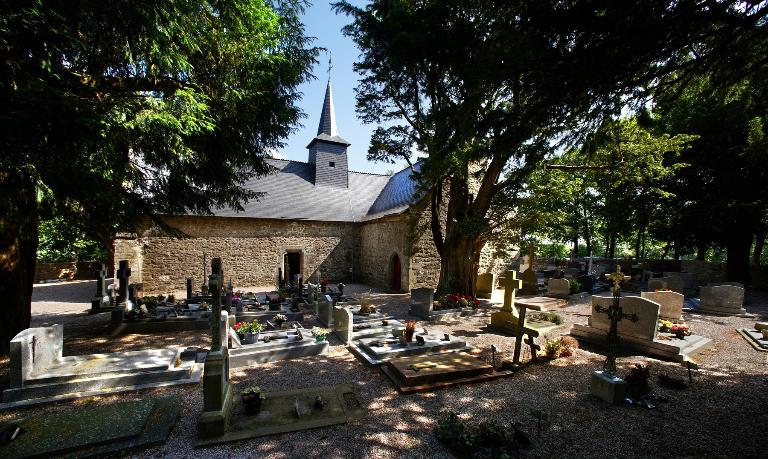

Comme il se doit sur cette rive de l’Oust, on a privilégié le granite pour la construction : murs en moellons, avec quelques blocs de quartz, entourage des baies en pierre de taille, ravivé de grès rouge dans l’arc de la porte ouest. À l’intérieur, des dalles de granite pour le sol, sauf dans le chœur et la sacristie où le schiste l’a remplacé. Un petit clocher est légèrement décalé vers l’ouest.

Le bâtiment fut construit en trois campagnes principales au cours du 15e siècle. Il affecte d’abord un plan rectangulaire : la nef est prolongée par un chœur éclairé de deux baies en arc brisé. Au milieu du siècle, une chapelle seigneuriale est construite au sud, suivie d’une seconde, au nord, à la fin du siècle ; toutes deux disposent d’une entrée indépendante. Très proches de l’autel principal visible à travers une petite baie percée de chaque côté du chœur - l’hagioscope -, elles ont été prévues pour que leurs occupants assistent à l’office tout en étant séparés des autres fidèles. Elles communiquent dans la nef par deux arcades en plein cintre moulurées.

Cette chronologie se déduit de la forme des baies et des charpentes. La nef et le chœur sont couverts de fermes dont les arbalétriers à liens courbes s’appuient sur des entraits chanfreinés à bagues, selon un modèle massivement employé en Bretagne alors ; les sablières sont moulurées. Dans la chapelle sud, les arbalétriers disparaissent sous le lambris ancien ; un poinçon long vient rejoindre l’entrait ; les sablières sont ornées d’une grosse feuille dans l’angle nord-est. Dans la chapelle nord, on mélange les deux formules avec un décor plus important : même ferme que dans la nef, dont l’entrait semble sortir de la gueule de monstres appelés engoulants et sablières ornées de feuilles et d’un visage.

Aujourd’hui les autels secondaires ont disparu, mais les petites niches-lavabos, installées dans les murs et qui servaient au cours de l’office, attestent de leur existence.

Au 17e ou au 18e siècle, une sacristie d’axe polygonale est ajoutée derrière le chœur.

La chapelle s’élève dans un site classé, au milieu d’un joli cimetière, dans lequel subsiste une stèle gauloise de l’âge du fer. Un ossuaire, dans lequel on recueillait autrefois les ossements exhumés des tombes, était adossé au mur sud de la chapelle ; encore visible sur le cadastre de 1824, il n’en subsiste aujourd’hui qu’un petit pan semblable à un contrefort.

(M. -D. Menant)

Chargée d'études à l'Inventaire