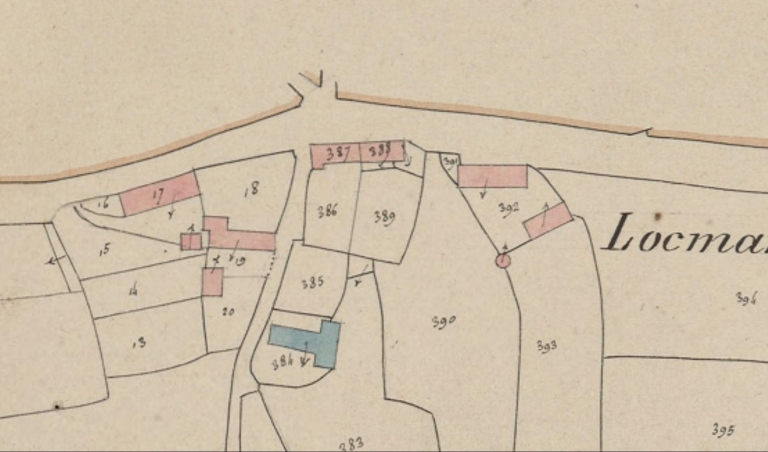

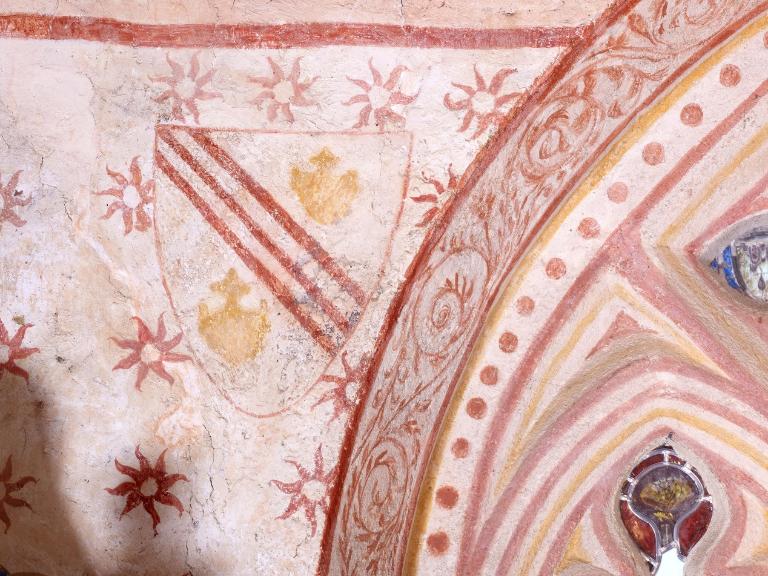

Les origines d'un lieu de culte à Locmaria sont très anciennes, elles remontent probablement au 12e siècle mais c'est au 15e siècle que la chapelle est érigée. On ignore cependant, la période et les raisons pour lesquelles le bras du transept nord fût obturé. La présence d'un bénitier frappé d'un écu dont les armes sont aussi visibles à Palivarch, mais dont la famille n'a pas été identifiée, laisse à penser que cet espace fût transformé pour accueillir une chapelle seigneuriale. Cependant, une autre hypothèse doit aussi être envisagée : celle d'un espace créé pour la sacristie lors de l'utilisation de la chapelle comme église paroissiale au 17e siècle.

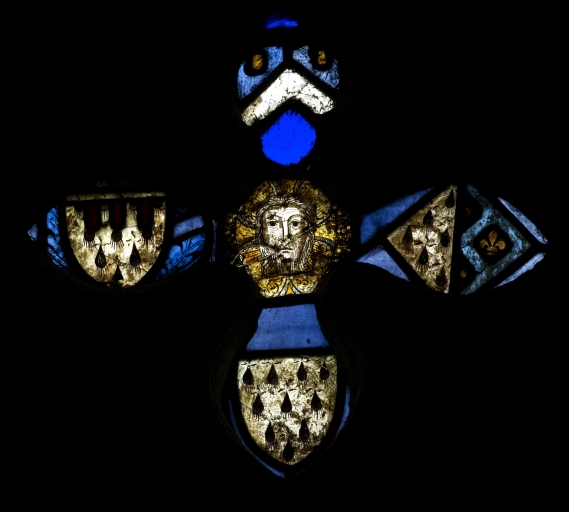

Les nombreux écus présents dans cet édifice, et l'identification des familles à laquelle ils appartiennent (Bretagne et Botdéru) permettent d'affirmer que les seigneurs influents sur la chapelle de Locmaria n'était pas seulement issus de Nostang ou des communes voisines, mais parfois de communes plus éloignées. Les ducs de Bretagne ont certainement une part importante dans la construction de cette chapelle, preuve de son importance, soit comme chapelle de pèlerinage, soit comme marqueur territorial.

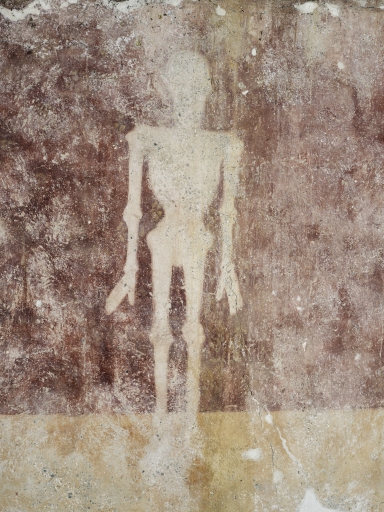

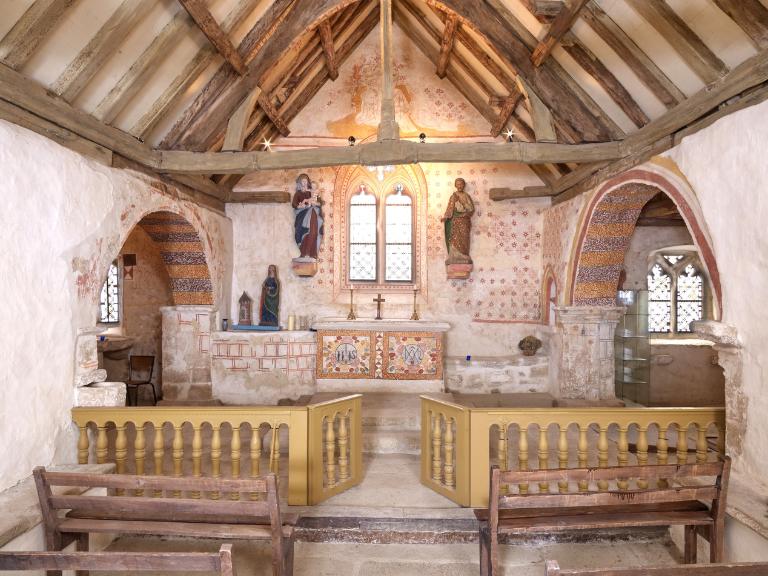

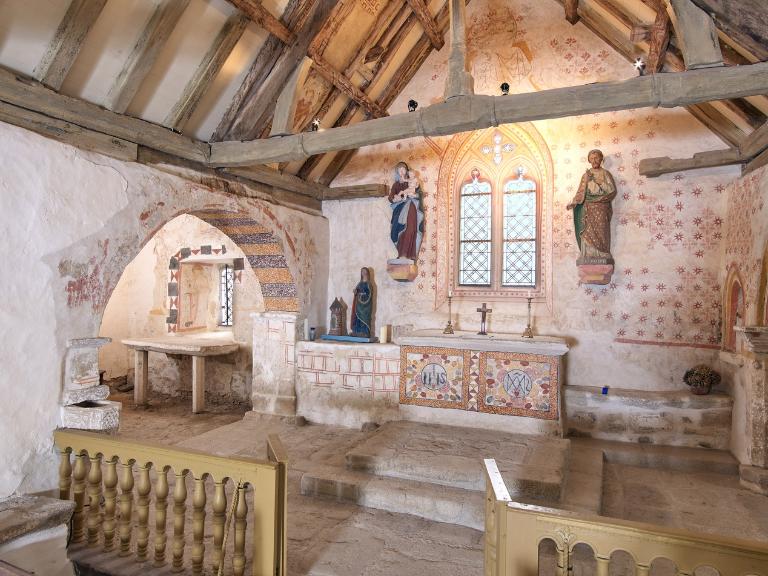

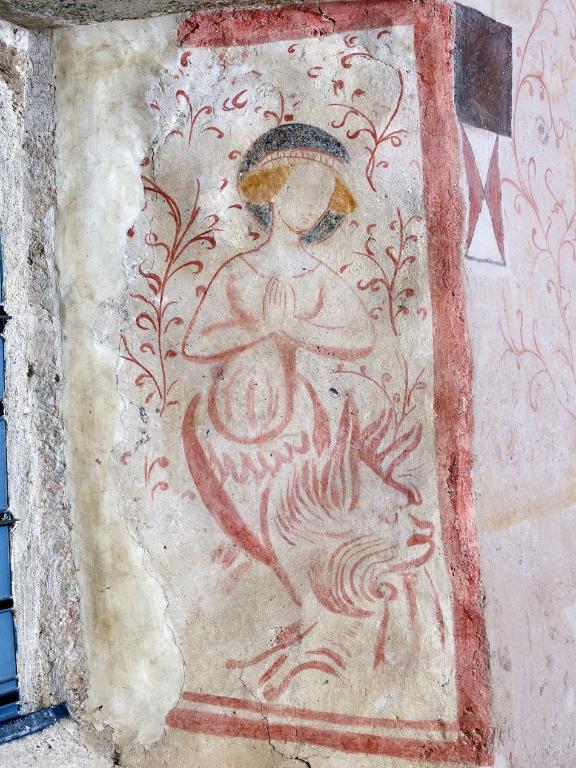

Outre les nombreuses armoiries, la chapelle possède encore un important décor peint, que l'adjonction d'un bâtiment au 19e siècle a permis en partie de conserver ; ce décor est malheureusement peu visible après restauration et menacé dans le bras sud, la chapelle n'étant pas encore tout à fait hors d'eau. La partie est de la nef, le chœur et les transepts étaient initialement entièrement peint. Des sondages visibles sur les murs de la nef, depuis la restauration de 2001, le confirment. Le décor le plus exceptionnel se situe sur le mur ouest du bras du transept nord. On parvient encore à distinguer trois personnages réduits à l'état de squelette et une croix à bras trefflé sur un fond ocre rouge (fig.26) . Le premier squelette est encore un peu charnu, celui du centre est totalement osseux (fig. 27) tandis que le dernier, sensiblement dans le même état que le précédent est recouvert d'un suaire (fig. 28). Il s'agit de la représentation des trois morts. Les trois vifs devaient très certainement se situer sur le mur nord, mais aucune trace de peinture n'est visible aujourd'hui. Ces trois personnages étaient représentés sous la forme de trois jeunes hommes élégamment vêtus. Cette iconographie du "Dit des trois morts et des trois vifs" dont le thème est l'évolution du corps après la mort (où la décomposition) était une scène très prisée au 15e siècle. Sur le mur est de cette pièce (fig. 29 et 30), un personnage a déjà disparu. Dans les ébrasements de la baie : sainte Catherine (fig. 31) et la Vierge Marie (fig. 32). Au dessus le Christ (fig. 33) et à côté, l'archange Gabriel (fig. 34). Dans les écoinçons du mur méridional, saint Pierre et saint Paul (fig. 35 et 36). Les fresques du transept sud ont quasiment toutes disparues et les quelques traces encore visibles ne nous permettent pas d'identifier le personnage représenté (fig. 37). Le décor peint dans l' intrados (19e siècle) de la chapelle est semblable à celui de la chapelle Saint-Bieuzy (fig.38). On notera aussi la présence des statues de saint Cornély et sainte Barbe (fig. 39) au chevet, et à l'extérieur, au sud-ouest de l'enclos de la chapelle, d'un vestige d'une croix (fig.40).

Chargée d'études à l'Inventaire