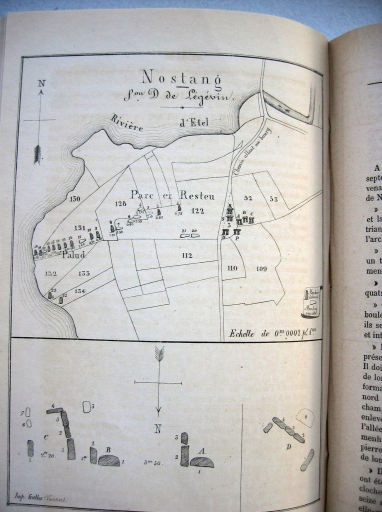

Le territoire occupé à la période paléolithique a révélé quelques abris, comme la grotte dite des Korrigans à Landévant (moulin de Plusquen). Malgré les destructions des 19e et 20e siècles, la densité exceptionnelle de monuments néolithiques, édifiés du 6e au 4e millénaires, montre que le territoire compris entre la ria d´Étel et le golfe du Morbihan était particulièrement propice à l´établissement humain. Dans le périmètre des grands sites autour de Carnac, Erdeven conserve les remarquables alignements de menhirs de Kerzerho. Disposés sur une dizaine de rangs orientés approximativement ouest-est malheureusement coupés en deux par la route de Quiberon, ils sont le vestige d´un grand ensemble qui devait s´étendre sur plus de deux kilomètres. Deux autres alignements très partiellement conservés sont connus. Ceux de Plouhinec qui allaient de la petite mer de Gâvres à la rivière étaient encore spectaculaires à la fin du 19e siècle ; malgré les alertes des archéologues, le remembrement a achevé leur ruine. Quant à ceux de Nostang, dessinés en 1884, il n´en reste que quelques pierres dans les schorres et la lande bordant la rivière. Les dolmens qui terminaient cet alignement sont aussi fragmentaires.

En 2005, à l´occasion d´une fouille préventive, une découverte exceptionnelle d´une soixantaine de menhirs de gneiss a été faite à Kerdruellan (Belz). Ce monument mégalithique d´environ 300m. de longueur, a probablement été édifié à la charnière des 6e et 5e millénaires, puis abattu avant la fin de l´époque néolithique. Son enfouissement est à l´origine de son exceptionnel état de conservation. Les fouilles menées sur le site, classé Monument historique depuis 2008, devraient permettre de mieux comprendre le phénomène des alignements néolithiques.

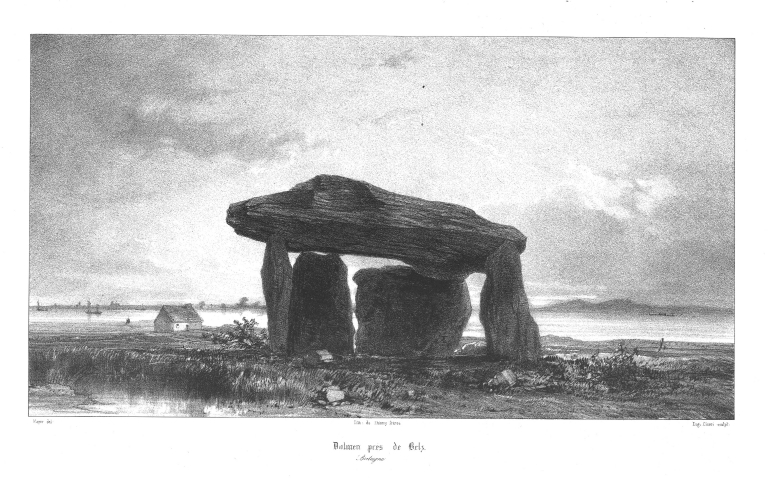

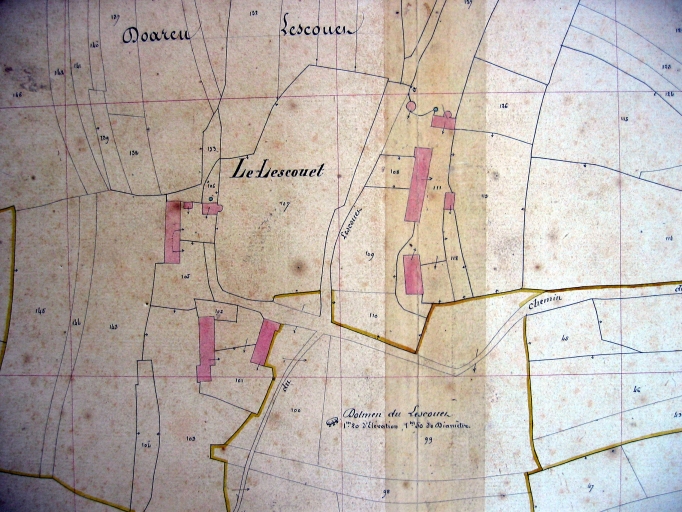

Les dolmens, tombes avec chambres et couloir d´accès couverts de dalles sur piliers, sont particulièrement nombreux à l´est de la rivière : 17 d´entre eux étaient attestés à Erdeven au 19e siècle, 14 à Belz. Celui de Crucuno (Erdeven) reste le plus spectaculaire, malgré la disparition du couloir d´accès de 24m., détruit lors de la construction d´une maison au milieu du 19e siècle. Locqueltas et Mane er Roh (Locoal-Mendon), Mane Bras (Erdeven), Tri Men (les Trois Pierres) près de Rohabon (Kervignac) relèvent également du type des tombes dolméniques à couloir. Les fouilles pratiquées au 19e siècle ont révélé des objets tels que haches polies et vases.

Les stèles de l´Âge du fer

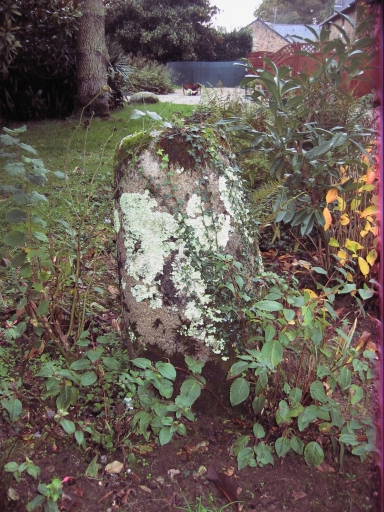

175 stèles de l´Âge du fer, autrefois dénommées « lec´hs », ont été recensées autour de la ria, dont 20 dans la petite commune de Sainte-Hélène, lors de l´inventaire réalisé en 1987 par Daniel Tanguy : il s´agit de la plus importante concentration dans l´ouest du Morbihan, sachant qu´en Bretagne, la plupart des stèles connues sont situées dans les départements du Finistère et du Morbihan, plutôt sur le littoral. Les archéologues ont souligné leur lien avec les nécropoles gauloises à incinération et estimé leur période d´érection entre 550 et 350 avant J.-C. Selon P.-Y. Milcent, « les stèles constituent un des principaux marqueurs du paysage funéraire armoricain ». Cependant beaucoup d´entre elles ont été déplacées au cours du temps, en particulier à proximité des croix ou lieux de culte : on compte ainsi 5 stèles autour de la chapelle de Kerclément (Belz), 9 près de Saint-Sauveur (Erdeven). A l´occasion, certaines ont été christianisées, quand, plus tard, d´autres ont trouvé un usage plus pratique, en remploi dans des murets ou comme chasse-roues. Le bouleversement des sites a été encore amplifié lors du remembrement des terres agricoles.

Pour l´essentiel, il s´agit de stèles basses. Cependant, on compte quelques stèles hautes remarquables, comme la « Quenouille de Brigitte » (Locoal-Mendon), parfois considérée comme un menhir de l´époque néolithique. Son nom fait écho à la toute proche chapelle dédiée à cette sainte.

L´absence presque totale de décor sur ces stèles fait émerger comme exceptionnelle à plus d´un titre la « croix de Prostlon » à Penpont (Locoal-Mendon) : remployée comme marqueur territorial au 8e ou 9e siècle d´après l´inscription gravée en onciales « crux Prostlon », elle porte un décor d´origine à motifs de chevrons et de grecques. A Langombrac'h, la stèle devant la chapelle, également réutilisée comme stèle funéraire au Haut Moyen Age, pourrait aussi dater de l'Age du fer.

L'époque gallo-romaine

L´occupation du territoire fut sans doute continue jusqu´à l´époque gallo-romaine. Sur un éperon barré dominant la rivière à Mane Coh-Castel (Plouhinec) est établi un oppidum gaulois. La marée a été utilisée aux abords du bourg de Nostang pour édifier un système de défense au moyen de digues et d'étangs artificiels, surmontées d´un camp fortifié établi sur le promontoire dit Mane Er Hoet, site relié à la voie romaine de Nantes à Quimper. La péninsule du Gouarde (Nostang), correspond peut-être un ancien poste de garde romain. La partie sud de la rivière était tournée vers la pêche et le commerce maritime : un atelier spécialisé dans les productions de salaisons et garum (saumure de poisson) a été récemment étudié à La Falaise (Étel), en lien avec la villa dite de Mané-Véchen. D´autres villas disparues étaient attestées à Kerfrézec (Sainte-Hélène), en partie fouillée au 19e siècle, ainsi qu´à Magourin (Belz).

Chargée d'études à l'Inventaire