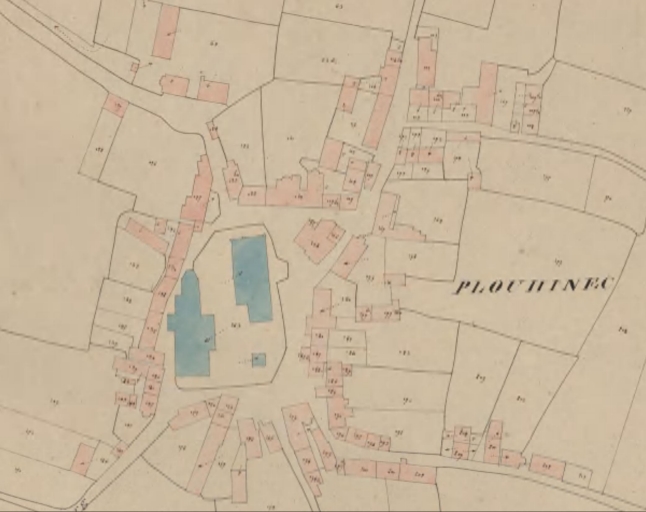

Le plan des deux anciens édifices figurent sur le plan cadastral de 1837. L'église de forme irrégulière possédait un choeur très allongé terminé par une sacristie polygonale, choeur qui avait été reconstruit (ou allongé ?) en 1790 (Danigo). La façade ouest portait la date de 1630, et le porche sud était contemporain. Au sud, le bras de transept se doublait d'une chapelle, tandis qu'au nord, c'est le choeur qui avait été doté d'un bas-côté qui se prolonge dans la nef. Celle-ci semble ancienne, peut-être romane, puisque les collatéraux étaient séparés de la nef par six arcades brisées ou en plein cintre reposant sur des piles à tailloir simple et que les fenêtres hautes et étroites semblent aussi romanes (Le Tallec). Un retable en marbre datant de 1665, d'après une inscription retrouvée lors de la démolition de l'édifice, ornait le choeur.

Les prééminences étaient nombreuses, puisqu'on trouvait sur l'élévation ouest, les armes de France et celles des Rohan, possesseurs du fief de Plouhinec. Plus nombreuses étaient celles de la famille de Lopriac, importante famille qui possédait la seigneurie de Berringue à Plouhinec, celles de Kermassonnet et Lopriac en Kervignac, barons de Coetmadeuc en Kervignac en 1637, du Rongouët en Nostang. En outre la maison de Kerfrézec (alors en Plouhinec) possédait un banc armorié. On remarquait également un blason losangé, sans doute Talhoet, Pierre de Talhoet ayant été recteur de Plouhinec de 1493 à 1518.

La chapelle Notre-Dame de Grâce occupait le sud du placître. Elle est bien datée par des inscriptions en partie réutilisées dans l'édifice actuel : elle avait été commencée sous le rectorat de Pierre de Talhoet en 1511 et finie en 1519, selon inscription portée sur la charpente qui avait été financée par Dom Jehan Frivet, prieur de Gâvres, prieuré dont le siège se trouvait à Plouhinec. Elle était donc très homogène. Le plan est bien visible sur l'élévation du clocher actuel établie par l'entrepreneur Henry Léon en 1846 : la nef se doublait d'un unique bas-côté nord, séparé de la nef par cinq arcades ; les contreforts d'angle sont conformes à la date de construction de l'édifice. Le chevet était aveugle, sans doute en raison de la mise en place d'un retable au début du 18e siècle, compensé par une très grande fenêtre au sud. En 1717, Guillaume Gravay, architecte et sculpteur d'Auray, y avait réalisé un retable : il venait, quatre ans auparavant, de faire le grand retable de l'église de Nostang, toujours en place, d'une grande qualité.

Chargée d'études à l'Inventaire